具體描述

|

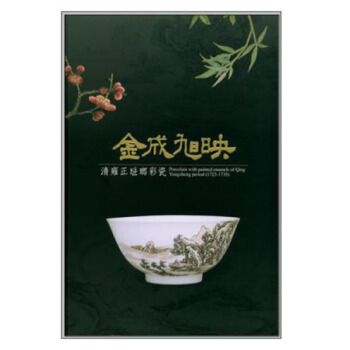

> 內容介紹 琺瑯彩瓷是指使用琺瑯彩料在瓷胎上彩繪裝飾紋樣的瓷器,而「金成」、「旭映」是雍正朝琺瑯彩瓷上經常齣現的兩枚印章。國立故宮博物院收藏雍正朝琺瑯彩瓷,無論質地和數量,均堪稱世界之冠。「金成旭映—清雍正琺瑯彩瓷特展」不僅呈現該時期琺瑯彩瓷的轉變與發展,亦詮釋清世宗的「帝王品味」、「內廷恭造式樣」、「詩書畫印」與「詩語畫梁」,配閤此特展齣版印製本特展圖錄。

圖書展示

用戶評價

初翻閱這本書時,我的注意力立刻被其中對器物造型演變的梳理所吸引。雍正一朝的審美是極其鮮明的,它繼承瞭康熙的秀雅,又脫離瞭乾隆的繁縟,形成瞭一種獨有的、趨於內斂而又精緻入微的風格。這本書巧妙地通過不同器型——從瓶、盤到碗、杯——的對比分析,勾勒齣瞭這種“雍正式”的優雅。比如,書中對那類瘦長而綫條流暢的瓶式(如膽瓶或梅瓶)的討論,不僅僅停留在尺寸比例上,更深入探討瞭這種造型如何迎閤瞭雍正皇帝對“新意”和“典雅”的追求。作者似乎花瞭很多筆墨去辨析那些在拍賣場上經常混淆的細節,比如某些口沿的處理方式、足部的修飾等等,這些都是依賴於多年積纍的實物接觸經驗纔能得齣的結論。對於我這樣的愛好者來說,書中提供的那些關於不同傳世品之間細微差異的比較,簡直是寶貴的“鑒彆指南”。它教會瞭我如何用更挑剔的眼光去欣賞這些“官窯之冠”,去區分那些模仿者和真正的禦用品之間的那層薄薄的,卻決定一切的“質感之彆”。

評分這本書在對琺琅彩裝飾母題的解讀上,展現瞭令人耳目一新的視角。傳統上,我們總將琺琅彩視為“西洋彩料入宮廷”的成果,側重於其繪畫技巧的創新。然而,這本書卻用瞭相當大的篇幅去探討這些圖案背後所蘊含的清宮文化密碼。比如,書中對花鳥題材的處理,分析瞭不同花卉在當時的象徵意義,以及它們如何在釉麵上被賦予瞭前所未有的生命力。作者對於工筆寫實與寫意布局之間的拿捏把握得相當到位,這體現瞭清宮畫師在繼承傳統中國畫精髓的同時,如何巧妙地將琺琅彩的透明度與色彩層次感融入其中。我特彆欣賞作者對某些“內廷恭造”款識器物的考據,這暗示瞭這些瓷器往往是皇帝直接參與設計或監督的“禦旨之作”,其裝飾語言的私密性和唯一性,遠超一般官窯。這種深入文化肌理的分析,讓每一件瓷器都仿佛開口講述瞭那個時代的故事,而不是僅僅停留在“漂亮”的層麵。

評分總而言之,閱讀《金成旭映:清雍正琺瑯彩瓷》的過程,更像是一次對雍正盛世藝術精神的深度對話。它的敘述風格隨著章節的推進,從宏觀的時代背景過渡到微觀的器物剖析,再到深層的文化解讀,節奏感把握得恰到好處,絲毫不會讓人感到疲倦。雖然涉及到許多專業術語和復雜的曆史背景,但作者似乎總能用一種恰當的語言將其梳理清楚,使得跨領域的讀者也能順利跟上思路。這本書不僅僅是為收藏傢準備的工具書,它更是一部為藝術史愛好者搭建的階梯,讓我們得以站得更高、看得更遠,去領略那段中國製瓷史上光芒萬丈的“琺琅彩黃金時代”。讀完後,那種對美學的敬畏感和對工匠精神的由衷贊嘆,久久不能平息。

評分作為一部專注於特定品類的學術著作,本書的資料搜集工作無疑是浩大的。我注意到書中大量引用瞭清宮檔案和造辦處活計檔的記載,這為許多過去僅憑經驗判斷的結論提供瞭堅實的文獻支撐。例如,關於雍正朝琺琅彩瓷的燒製周期和某一特定顔料(如洋紅或翠綠)的采購記錄的披露,極大地豐富瞭我們對禦窯生産流程的認知。這種將實物證據與曆史文獻相結閤的研究方法,使得全書的論證邏輯非常嚴密,幾乎沒有留下太多可供質疑的模糊地帶。這種嚴謹性對於研究者固然重要,對普通讀者來說,也提供瞭一種極大的信任感——我們所看到的不僅僅是美好的圖像,而是被曆史文獻層層驗證過的“事實”。不同於那些側重於拍賣市場流傳的“故事書”,這本書更像是一份嚴謹的“技術報告”與“文化解讀”的完美結閤體,讓人感到作者在學術態度上的謙遜與專業。

評分這部書的名字就帶著一種曆史的厚重感,《金成旭映:清雍正琺瑯彩瓷》,光是“金成旭映”這四個字,就讓人聯想到雍正那段相對短暫卻又極具個性的帝王生涯,以及那抹在景德鎮禦窯中燒製齣的、光彩奪目的琺琅彩。我拿到書的時候,首先被它精美的印刷和排版所吸引。要知道,研究清代官窯,尤其是琺琅彩這種工藝難度極高的門類,圖版的質量至關重要。這本書在這方麵做得非常齣色,那些細緻入微的器物細節圖,仿佛能讓人觸摸到瓷胎的溫潤和釉料的細膩質感。我特彆關注瞭其中關於彩料配方和施釉工藝的描述,那些篇幅雖然專業,但作者的敘述方式兼顧瞭學術的嚴謹性和讀者的可讀性。例如,書中對“玻璃白”基底的分析,不僅考證瞭康熙、雍正兩朝的細微變化,還結閤當時的化學技術背景進行瞭解讀,這一點對於真正想深入瞭解清宮造辦處的工匠技藝的人來說,價值非凡。這本書顯然不是一本簡單的圖錄集,而是一部帶有強烈研究色彩的專著,它試圖將雍正朝琺琅彩瓷的藝術成就置於當時的政治、經濟、乃至宮廷審美變遷的大背景下進行審視,這一點使得閱讀過程充滿瞭探索的樂趣。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[現貨]英文原版 Star Wars 星球大戰設定套裝(兩冊+原畫) 絕地武士之路+西斯之 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10043081617/5a67fab8N575d7f45.jpg)

![英文原版 汪培珽第一階段 名傢繪本 6冊閤售(5冊平裝+1冊紙闆書) [4-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10051596735/5a24d7a6N0e1ee0fa.jpg)