具体描述

内容简介

小朋友们到了一定的年纪都要背起书包上学,可是你有没有想过在大洋彼岸的其他孩子是怎么上学的?会跟我们一样吗?很好奇吧,那我们一起跟着这本书,看看全世界不同地区不同国家的孩子到底是怎么去上学的吧!

看了书后你会发现,哇!原来还有小朋友需要坐船,甚至缆车,马车去上课!全书看到不同国家,不同城市的自然风光,可以体会到不一样的人文风采;像是讲到住在意大利威尼斯的Bianca, Beepo,还Benedetto的时候,著名“水都”的风景呈现在眼前,水面波光粼粼,船上的人们看着岸上的建筑,别有一番异域风味。住在挪威的Niels和Solveig还需要滑雪去上课呢,是不是和我们平时坐校车去上学很不一样呢,还有好多好多住在其他国家的小朋友用着不同的方式去学校呢。

在书本的最后还标记了他们分别来自哪个国家,还有一副世界地图标明他们都来自地图上的哪个地方,不失为一本人文地理启蒙好书。

用户评价

这本书的魅力在于它的“留白”艺术。作者没有过度解释,把解读的空间留给了读者。比如,书中某个角色的小小一个表情,或者背景中一闪而过的物件,都暗示着一个更宏大的故事背景。我特别喜欢它处理时间流逝的方式,清晨的薄雾、正午的阳光,都被巧妙地融入画面之中,让“上学”这个日常动作有了一种史诗般的质感。我尝试着让我的老伴也读一读,他虽然平时对绘本不感兴趣,但读完后也感叹,这本书的意境深远,让人回味无穷。它没有落入俗套地歌颂教育的伟大,而是用一种更贴近生命本质的方式,赞美了日常生活的仪式感。

评分我是在给我的侄女挑选礼物时偶然看到这本书的,本来没抱太大期望,结果一发不可收拾地被它的“世界观”吸引住了。它描绘的“上学路”远不止是地理上的位移,更像是一种社会化的初体验。书中对不同孩子的描写非常包容,有独自行走的,有结伴而来的,有乘坐各种交通工具的,这让我看到了一个多元化的世界缩影。这种细致入微的观察,让这本书超越了一般的儿童读物,它似乎在无声地告诉小读者们:无论你的路途多么不同,我们都在奔向同一个充满知识和友谊的地方。图画的构图和色彩运用充满了艺术张力,即便是成人读者,也会被这种巧妙的视觉语言所打动。

评分这本书的插画简直是艺术品!每一页都充满了细节和温暖的色彩,让我想起自己小时候上学的那些光景。作者对日常细节的捕捉非常敏锐,比如孩子们背着书包,脚步匆匆的样子,还有在校车上互相打闹的场景,都描绘得栩栩如生。我尤其喜欢那些充满童趣的视角,像是从孩子的高度去看这个世界,那些高大的建筑物,那些匆忙的成年人,都变得像巨人一样有趣。这本书的文字虽然简洁,但韵味无穷,配合着图画,营造出一种宁静而又充满活力的氛围。它不仅仅是在讲述“上学”这件事,更像是在赞美生活中那些看似平凡却蕴含深情的瞬间。每次翻开它,都能感觉到一股暖流涌上心头,让人不由自主地想去拥抱身边的每一个人,分享这份简单的快乐。

评分说实话,这本书的排版设计简直是教科书级别的。每一次翻页都是一次视觉上的小惊喜,信息量的分布非常合理,既不会让孩子感到信息过载,也不会因为太过简洁而显得空洞。我尤其欣赏作者对于“群体性孤独”的描绘——在拥挤的街道上,每个人都朝着自己的目标前进,却又共同构成了一幅生动的画面。这种复杂的情感层次,在儿童读物中是比较少见的。它让我想起自己年轻时初入职场的心情,那种既兴奋又略带不安的感觉,被作者用一种极为克制和优雅的方式表达了出来。它不仅仅是一本关于早晨的书,它更像是一部关于“出发”的哲学小品。

评分这本绘本的叙事节奏掌握得极其出色,它没有冗长的情节铺陈,却能让人在短短的篇幅内感受到一种强烈的代入感。作者似乎深谙儿童心理,书中对孩子们在不同交通工具上表现出的那种兴奋、期待与偶尔的疲惫,刻画得入木三分。我注意到,书中的重复性短语(虽然我不能具体提及是哪一句)不仅强化了主题,更像是一种富有韵律的儿歌,朗朗上口,非常适合亲子共读。每次读到某个特定的场景,比如等待红绿灯时小手紧紧抓住父母衣角的画面,我都能联想到自己小时候的某些片段,那种既依赖又渴望独立的矛盾情感被拿捏得恰到好处。这是一本关于“过渡”和“成长”的书,用最简单的方式探讨了最深刻的主题。

评分小孩子,喜欢,不错的书

评分小孩子,喜欢,不错的书

评分小孩子,喜欢,不错的书

评分小孩子,喜欢,不错的书

评分小孩子,喜欢,不错的书

评分小孩子,喜欢,不错的书

评分小孩子,喜欢,不错的书

评分小孩子,喜欢,不错的书

评分小孩子,喜欢,不错的书

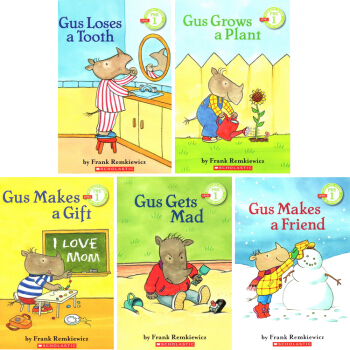

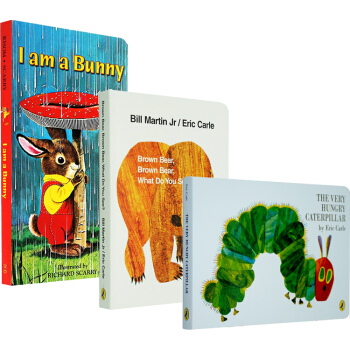

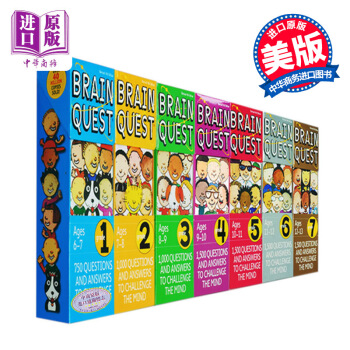

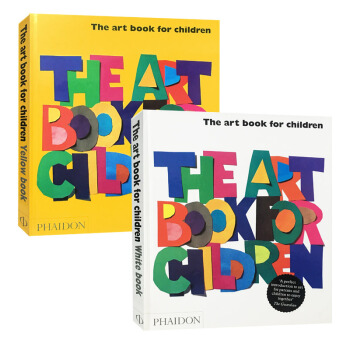

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有