具体描述

●王逸序

●班固《离骚赞序》

●刘勰《辨骚》(五一)

●九歌第二《释文》第三。一本《九歌》至《九思》下,皆有傅字。

●东皇太一

●云中君

●湘君

●湘夫人

●大司命

●少司命

●东君

●河伯

●山鬼

●国殇

●礼魂

●天问第三《释文》第四。

●九章第四《释文》第五。

●惜诵

●涉江

●部分目录

内容简介

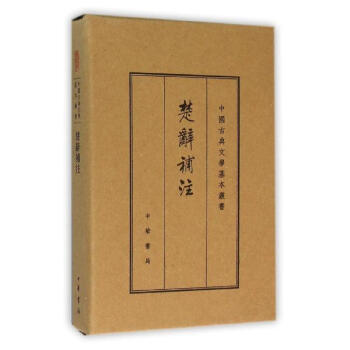

《楚辞补注》为《楚辞》研究著作。17卷。宋洪兴祖撰。此书为补正王逸《楚辞章句》之作。其体例为先列王逸注,再标“补曰”以申述己说,既补足王逸所未详,兼纠正王逸的疏误。补注中除训诂名物而外,还大量征引历史传说、神话故事,颇为详赡。另外,《楚辞章句》征引典籍,多不言书名,而此书所引,则必举出处。王逸以后的旧注,如郭璞《楚辞注》、徐邈《楚辞音》等,今多亡佚,而在此书的征引中尚可见一斑。如《七谏》补注引郭璞说:“鹅,野鹅也。”《离骚》补注“求索”的“索”字下引徐邈读作“苏故切”等。综观全书,虽错误疏漏之处难免,但态度谨严,辨析精密,所以《四库全书总目》称它“于《楚辞》诸注中,特为善本”。用户评价

我对这套书的实用性非常满意,它真正做到了“补注”二字。不同于一些只做表面功夫的注本,这套典藏本在考证和比对上显得极为严谨。在一些关键的典故和神话传说部分,注释者进行了详尽的溯源,提供了多方佐证,避免了单一视角的偏颇。例如,对于那些涉及到巫术、神灵描写的段落,注释不仅解释了字面意思,还结合了楚文化、地域风俗进行了阐发,极大地帮助理解了《楚辞》中那些充满神秘色彩的意象。这种扎实的学术功底,使得它既能满足专业研究人员的需求,也能让初涉《楚辞》的读者建立起一个准确、坚实的知识框架。它不是冰冷的说教,而是充满温度的引导,让学习过程充满了发现的乐趣和成就感。

评分从文化的传承角度来看待这套书,它不仅仅是一次对经典文本的整理,更像是一份对民族记忆的守护。在如今这个信息碎片化、阅读浅层化的时代,能够拥有一套如此用心打磨、内容详实的经典注释本,本身就是一种幸运。它强迫你慢下来,去关注那些被快餐文化所忽略的深层意蕴。通过阅读这些补注,我仿佛能触摸到历史的脉络,感受到古代知识分子面对乱世时的那种复杂心绪和浪漫情怀。它提供了一个坚实的基石,让人们可以站在前人的肩膀上,去重新审视和体味《楚辞》在中华文学史上的不可替代的地位。这本书,不只是一本书,它更像是一个文化容器,承载着不容被遗忘的审美高度和精神价值。

评分这本书的装帧虽然典雅,但阅读体验上也有一些值得称赞的细节。比如,注释部分与原文的版式设计区分得恰到好处,既保持了阅读的流畅性,又不会让眼睛在主文和注疏之间来回跳跃时感到疲惫。字体选择上,正文和注释的字号、字体都有精心的考量,对比适中,长时间阅读下来,眼睛的负担明显减轻。这对于我们这些长时间伏案阅读的人来说,无疑是一个巨大的福音。细节之处见真章,看得出出版方在设计过程中充分考虑了实际的阅读场景和读者的生理需求,而不是仅仅追求形式上的“典藏”感。这种对用户体验的尊重,使得原本可能略显枯燥的古典文献研读过程,变得更加舒适和享受。

评分这本《楚辞补注(典藏本)》的装帧设计简直是艺术品,拿到手的时候就有一种庄重肃穆的感觉。封面采用的材质非常考究,触感温润,金色的烫印字体在深色的背景上熠熠生辉,仿佛能感受到千年前的楚地风韵。每一页的纸张都厚实而有质感,油墨印刷清晰,排版布局既古典又大气,让人在阅读时感到一种对文字的尊重。尤其是一些插图或版式的设计,既没有过度装饰,又恰到好处地烘托了文本的意境,看得出编辑团队在细节上花费了大量心血。这种实体书的阅读体验,是电子设备无法比拟的,它提供了一种沉浸式的文化熏陶,让人愿意静下心来,慢慢品味每一个字句背后承载的厚重历史。对于喜爱传统文化和精装书籍的读者来说,仅仅是收藏价值就已足够令人心动,更不用提它作为一部经典注释本所具备的学术意义了。

评分作为一个文学爱好者,我一直对先秦两汉的文学有着浓厚的兴趣,尤其是《楚辞》那瑰丽奇诡的想象力和深沉的家国情怀。这本书的注释深度和广度,真的让我大开眼界。它不仅仅是对生僻字词的简单释义,更是在深入挖掘词语在特定时代背景下的引申义和情感色彩。很多过去阅读时感到晦涩难懂的篇章,经过这套详尽的补注之后,仿佛拨云见日,作者巧妙地将历代名家的观点进行了梳理和比较,同时又加入了自己独到的见解,这种多维度的解读方式极大地丰富了文本的内涵。阅读过程中,我感觉自己不是在看一本注释书,而是在与古代的学者们进行一场跨越时空的对话,他们细致入微的考证和精辟的论述,使原本高冷的古典文本变得鲜活起来,激发了我对屈原以及那个时代思想世界的强烈探索欲。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有