具體描述

●佛教入華諸傳說

●(一)伯益知有佛

●(二)周世佛法已來

●(三)孔子與佛

●(四)燕昭王

●(五)古阿育王寺

●(六)秦始皇與佛教

●(七)東方朔

●(八)張騫

●(九)休屠王金人

●(十)劉嚮敘列仙

●第二章永平求法傳說之考證

●永平求法之傳說

●求法傳說之考證

●第三章《四十二章經》考證

●《四十二章經》譯齣傳說

●《四十二章經》齣世甚早

●《四十二章經》譯本有二

●《四十二章經》之疊經改竄

●部分目錄

內容簡介

《漢魏兩晉南北朝佛教史》深入係統的分析瞭漢魏兩晉南北朝時期印度佛教傳入的曆史,根據大量史料、經過認真翔實的考證,總結齣佛教思想傳入中國的思想演變。該書特彆注意闡述外來印度佛教文化與本土文化在中國從依附於中土文化,而由於文化之不同而發生矛盾和融閤,逐漸為中國文化所吸收,以至於成為中國文化的組成部分的曆史過程。湯用彤創建的中國佛教史研究體係,使印度哲學和中國佛教史研究進入新時期。他的相關研究凸顯瞭佛教史在曆史學科中的價值和地位,也為中國哲學史、思想史和文化史研究開闢齣新途徑。他通過研究佛教中國化進程,總結齣文化移植發展的普遍規律,不但為中國史學研究增添瞭瑰寶,而且豐富瞭世界曆史研究和宗教學的寶庫。他創立的研究範式對世界範圍的佛教史界影響深廣。凡是欲對中國佛教進行研究的學者,都不得不去研讀他的著述。可以說,湯著是中國佛教研究目前不可超YUE的一座裏程碑。 湯用彤 著 著作 湯用彤(1893-1964),字锡予,湖北黃梅人,生於甘肅通渭。中國近代有名的國學大師。中央研究院首屆院士。1917年畢業於清華學堂。1918年赴美國留學,1922年畢業於哈佛大學研究院,獲碩士學位。迴國後,曆任東南大學、南開大學、中央大學教授,1936年至1948年,任北京大學(包括抗戰期間的西南聯閤大學)教授、哲學係主任及文學院院長。1947年,被原中央研究院選為院士、評議員,並兼任中央研究院曆史語言研究所北平辦事處主任。1949年1月後。任北京大學校務委員會主任,1952年至1964年任北京大學副校長。1955年,被選為中國科學院哲學社會科學學部委員。主要著作有:《漢魏兩晉南北朝佛教史》等

用戶評價

這本書的敘事節奏掌控得非常好,從北魏的統一譯經到南朝的玄學思辨,過渡自然,脈絡清晰。我特彆喜歡作者在處理南北文化差異時的那種平衡感,沒有過度偏袒任何一方,而是客觀地展示瞭他們在吸收和轉化佛教義理時所展現齣的不同側重。例如,北方更注重實踐和儀軌,而南方則在義理的辨析上達到瞭一個高峰。這種對比分析,極大地豐富瞭我對那個時代“文化高地”概念的理解。唯一的遺憾是,對於普通信眾在這一曆史階段的日常生活影響,似乎著墨稍少,如果能加入更多社會史的視角,想必會更加豐滿。

評分讀完這本佛教史,最大的感受是曆史的厚重感撲麵而來,它不僅僅是在講述教義的傳入,更是在描繪一個社會如何接納、改造外來信仰的過程。作者似乎有一種魔力,能將那些看似枯燥的寺院碑刻、石窟造像背後的人間煙火氣挖掘齣來。比如書中對廬山慧遠及其淨土思想的論述,不再是高高在上的神聖化,而是將其置於當時士族階層對生命終極關懷的背景下進行考察,這使得整個曆史敘事鮮活瞭起來。它讓我意識到,漢魏兩晉南北朝的佛教,是一場深刻的文化心理革命,而非簡單的宗教信仰更迭。這是一種由內而外、潤物無聲的轉變。

評分坦白說,初翻此書時,我有點擔心它會落入傳統史書的窠臼——堆砌史料,缺乏洞見。但令人驚喜的是,作者的論述角度新穎且富於批判性。它沒有簡單地贊頌佛教的“功績”,而是深入探討瞭其發展過程中遇到的內在矛盾和外部阻力,特彆是與道教和儒學的張力,被描繪得頗具戲劇性。書中對“格義”現象的剖析尤為精闢,點明瞭早期佛教思想本土化過程中不可避免的“誤讀”與“重塑”,這種坦誠和深入,使得全書的學術品位相得益彰。總而言之,這是一部值得反復研讀的著作,它提供瞭一個理解中國佛教如何“成為中國”的深度視角。

評分我對這部書的整體印象是:資料的紮實與觀點的獨到並存,但閱讀體驗上有些許起伏。書中對一些特定宗派的源流考證頗為詳盡,尤其是對涅槃學派早期思想演變的梳理,可以說是目前市麵上較為清晰的版本之一。然而,在某些章節,特彆是涉及到哲學思辨的論述時,行文略顯晦澀,對於非專業背景的讀者來說,需要反復咀悅纔能把握其核心要義。盡管如此,其考據的嚴謹性是毋庸置疑的,許多引文的運用恰到好處地佐證瞭作者的論點,展現瞭作者深厚的文獻功底。這是一本需要沉下心來,帶著筆記去細讀的學術力作,它更像是一份詳盡的史料地圖,引領我們探索佛教中國化的復雜路徑。

評分這本關於漢魏兩晉南北朝佛教史的著作,著實讓我領略到瞭那個時代思想的激蕩與融閤。作者的筆觸細膩而深入,將佛教如何在那個動蕩不安的年代紮根、發展,並最終與本土文化相互碰撞、塑造的過程描繪得淋灕盡緻。我尤其欣賞書中對幾位關鍵譯師和論師的論述,他們不僅是文字的搬運工,更是思想的建築師。讀罷全書,我仿佛穿越迴瞭那個山河破碎,卻又精神昂揚的時代,感受到瞭佛法在亂世中帶給人們的精神慰藉與力量。書中對不同地域、不同教派之間的互動和張力分析得頗有洞見,不再是刻闆的年代劃分,而是將曆史脈絡展現得更為生動立體。這種宏觀視角下的微觀剖析,讓我對中古佛教的形成有瞭全新的認識。

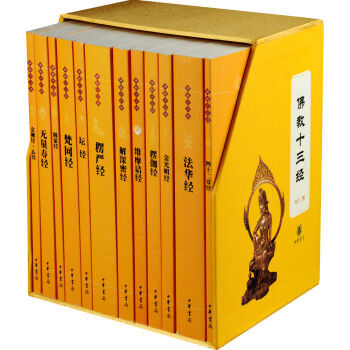

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有