具体描述

内容简介

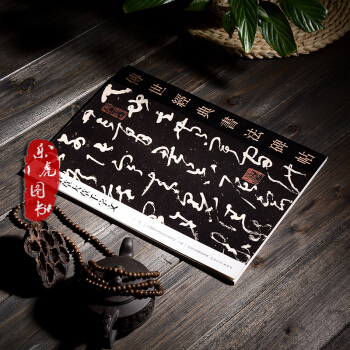

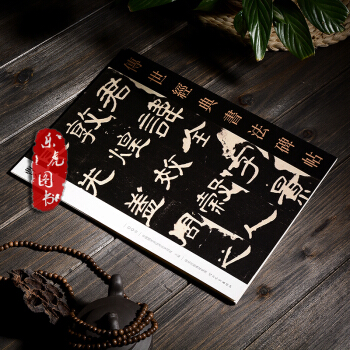

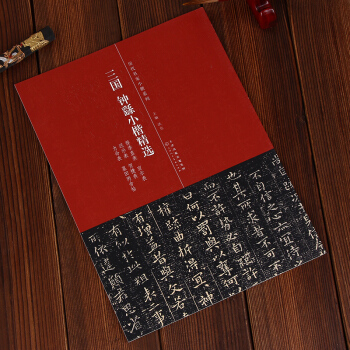

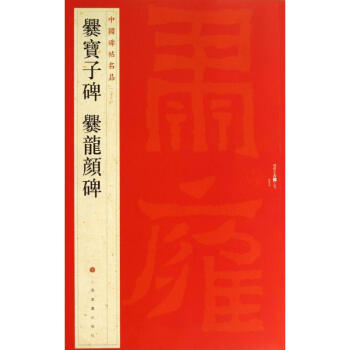

《爨宝子碑爨龙颜碑》编著者上海书画出版社。《中国碑帖名品》是针对当代读者学习需求而推出的一套理念全新的丛帖。丛帖在总结该社不同时段字帖出版的资源和经验基础上,更加系统地观照整个书法史的艺术进程,汇聚历代尤其是今人对不同书体不同书家作品(包括新出土书迹)的深入研究,以书体递变为纵轴,以书家风格为横线,遴选了书法目前*很好的书法作品汇编成一百册,再现了中国书法史的辉煌。

为了更方便读者学习与品鉴,本套丛帖在文字疏解、艺术赏评诸方面做了全新的尝试,使文字记载、释义的属性与书法艺术造型、审美的作用相辅相成,进一步拓展字帖的功能。同时,该丛帖精选底本,并充分利用现代高度发展的印刷技术,精心校核,原色印刷,几同真迹,这必将有益于临习者更准确地体会与欣赏,以获得学习的门径。

用户评价

收到《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》这本书的那一刻,我就被它沉甸甸的分量和精致的装帧所吸引。翻开书页,扑面而来的是一种历史的沧桑感,以及对艺术的敬畏之情。书中对爨宝子碑的呈现,极其细致,从字体的结构到每一笔的走向,都做了详尽的描绘和分析。我尤其欣赏书中对爨宝子碑那种朴拙、雄浑书风的解读,它让我看到了在那个时代,汉字是如何在简洁中蕴含着强大的力量和生命力。书中还提供了大量的历史背景信息,让我能够更深入地理解这块碑的文化价值。而对于爨龙颜碑,书中则展现了其截然不同的艺术风格,那种行云流水、跌宕起伏的笔势,以及字里行间的张力,都让我惊叹不已。书中对爨龙颜碑的章法布局,以及笔画连接的分析,都极具启发性,让我领略到古人超凡的书法智慧。让我感到惊喜的是,这本书并没有止步于简单的碑文展示和解读,而是巧妙地融入了许多相关的历史文化知识,让我不仅能欣赏书法,更能理解书法背后的时代精神和文化底蕴。这本书就像一位博学的向导,引领我在这片古老的书法沃土中,探索着无尽的宝藏。它不仅满足了我对书法艺术的好奇,更激发了我对中华文明更深层次的探究欲望。

评分读完《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》,我感觉自己像是经历了一次穿越时空的文化之旅。这本书的呈现方式非常独特,它不仅仅是简单的文字堆砌,而是将精美的碑文图片与深入的解读完美地融合在一起。当我凝视着那些古老而苍劲的字迹时,仿佛能听到历史的回响,感受到那个时代的气息。书中对于爨宝子碑的解读,着重强调了其作为“真书之祖”的地位,并详细分析了其独特的笔法和结体。我尤其惊叹于书中对每一笔的起笔、行笔、收笔的细致描绘,以及它们如何共同构成了爨宝子碑那种雄浑大气、又充满生命力的风格。书中还提到了当时的历史背景,比如它所处的时代、书写的原因等等,这些都帮助我更全面地理解这块碑的价值。转到爨龙颜碑,书中的解读则更加侧重于其行书和草书的特点,那种龙飞凤舞、恣肆奔放的笔势,充满了艺术的张力和感染力。书中对爨龙颜碑的笔画变化、结构安排以及通篇的章法布局都进行了深入的剖析,让我领略到古人精湛的书法技艺和独特的审美情趣。让我特别受益的是,书中还提供了一些关于如何欣赏和临习爨体书法的建议,这些都对我日后的学习有很大的指导意义。这本书的语言风格非常雅致,但又不失亲切,无论是初学者还是有一定基础的读者,都能从中获得深刻的启发。它不仅让我增长了知识,更重要的是,它激发了我对中国传统文化的更深层的好奇和热爱。

评分当我第一次翻开《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》这本书时,就被其精美的设计和扑面而来的历史厚重感所吸引。它不像市面上很多粗制滥造的工具书,而是真正用心制作的文化瑰宝。首先,这本书对于碑文的呈现方式就极具匠心。高清晰度的图片,将两块碑上每一个字、每一笔的精妙之处都展现得淋漓尽致,仿佛亲眼所见。我并非书法专业人士,但书中的解读却让我豁然开朗。它并没有用过于晦涩的专业术语,而是用一种平实易懂的语言,带领我一步步走进爨体书法的世界。对于爨宝子碑,书中详细剖析了其字体的结构特点、笔画的力度和速度感,以及字与字之间的呼应关系,让我领略到一种朴实无华、却又充满力量的美。更让我惊喜的是,书中还穿插了对当时历史、文化和社会风貌的介绍,让我能够从更宏观的角度理解这块碑的价值。而对于爨龙颜碑,书中则着重分析了其行书和草书的特点,那种笔势连绵、气贯长虹的风格,确实令人叹为观止。我尤其欣赏书中对爨龙颜碑笔画的提按、转折的处理的讲解,让我能更深入地理解其书写时的动态和情感。这本书不仅让我学会了欣赏书法,更让我对中国古代的智慧和艺术造诣有了更深的敬意。每一次阅读,都能从中汲取新的养分,让我对中华文化的理解更上一层楼。

评分在我浩瀚的书架上,《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》绝对是一颗璀璨的明珠。首先,它的内容本身就具有非凡的价值,这两块碑是中国书法史上的重要里程碑,代表了汉字演变的一个重要阶段,以及一种独特的书法艺术风格。这本书以极其负责任的态度,对这两块碑进行了全面的呈现和深入的解读。它的图片质量非常高,无论是碑文的拓片还是细节的放大,都清晰得令人赞叹,让我能够近距离地观察到每一个笔画的起伏、顿挫,以及字形结构所蕴含的妙处。书中的解读部分,更是让我受益匪浅。对于爨宝子碑,书中不仅仅是简单地介绍其书法特点,还深入挖掘了其历史背景,以及它在书法史上的地位。我尤其欣赏书中对爨宝子碑笔法的分析,那种古朴、自然的笔触,以及字里行间所流露出的那种不事雕琢的美,都让我深深着迷。而对于爨龙颜碑,书中则更加强调了其雄浑、洒脱的风格,以及在行书和草书方面的创新。我非常喜欢书中对爨龙颜碑的章法布局的讲解,那种疏密有致、气韵生动的处理方式,确实是大师级的作品。而且,书中并没有停留在简单的文字层面,而是巧妙地融入了大量的历史文化背景知识,让我不仅能欣赏书法,更能理解书法背后的时代精神和社会风貌。这本书让我对中国汉字的发展演变有了更直观的认识,也对中华文化的源远流长有了更深的体会。

评分《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》这本书,真的让我眼前一亮。首先,它的内容选取就非常具有代表性,这两块碑是中国书法史上不可多得的珍品。其次,这本书的呈现方式非常出色。高分辨率的碑文图片,让我得以近距离地观察和欣赏这些历经千年的墨宝。每一笔的起伏,每一个字的结构,都清晰可见,仿佛能感受到当年书写者的心跳。更让我感到欣喜的是,书中对碑文的解读。它并没有用过于学术化的语言,而是用一种通俗易懂的方式,深入浅出地讲解了爨宝子碑和爨龙颜碑的书法特点、历史意义以及文化价值。我尤其喜欢书中对爨宝子碑的分析,它详细阐述了爨宝子碑如何体现了南北朝时期书法艺术的过渡和发展,以及它在字体结构上的独特性。书中还介绍了碑文的发现过程和历史考证,让我对这块碑有了更全面的认识。而对于爨龙颜碑,书中则着重分析了其笔势的雄健、字体的变化以及行草书的风格。我非常欣赏书中对爨龙颜碑行书的流畅性和草书的奔放性的解读,它让我领略到了一种充满生命力和艺术张力的书法风格。这本书不仅让我增长了见识,更让我对中华文化的博大精深有了更深的体会。

评分我不得不说,《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》这本书完全超出了我的预期。我原本以为这会是一本比较枯燥的学术专著,但它的内容和呈现方式都让我惊喜连连。首先,这本书的图片质量就堪称一流,无论是爨宝子碑还是爨龙颜碑,都经过高精度的扫描和印刷,将碑文的每一个细节都完整地展现在我面前,让我得以仔细品味古人的笔法和章法。更重要的是,书中对这两块碑的解读,做到了学术性与通俗性的完美结合。对于爨宝子碑,书中深入浅出地分析了其独特的书法风格,例如那种古朴、雄健的特点,以及笔画中的顿挫和力量感。我特别喜欢书中关于爨宝子碑的结构分析,它让我理解了为什么这些字虽然看起来朴拙,却充满了艺术的生命力。同时,书中还穿插了对当时历史背景的介绍,让我能够更好地理解碑文产生的时代意义。而对于爨龙颜碑,书中则更加侧重于其行书和草书的特点,那种龙飞凤舞、气势磅礴的风格,被书中细致入微的笔画分析所淋漓尽致地展现出来。我印象最深刻的是,书中对爨龙颜碑的连笔和草写技巧的讲解,让我看到了古人书写时的那种自由和洒脱。这本书不仅仅是一本书法欣赏指南,它更像是一位循循善诱的老师,引领我进入了一个更加广阔的艺术世界,让我对中华文化的魅力有了更深刻的认识。

评分这套《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》真是让我爱不释手,自从收到它以来,几乎每天都会翻阅一番,常常沉浸其中,不知不觉就度过了好几个小时。首先,我得说,这书的装帧设计就非常吸引人,古朴典雅,又不失现代的精致感,拿在手里沉甸甸的,有一种厚重的历史感扑面而来。打开书页,那些珍贵的碑文图片,经过高清晰度的复刻,细节都纤毫毕现,仿佛能触摸到历经千年的风霜。我不是专业的书法家,也不是历史学家,只是一个对传统文化有着浓厚兴趣的普通读者。然而,这套书的解读内容却异常的清晰易懂,将那些晦涩难懂的古文字,用通俗易懂的语言进行了阐释,让我这个门外汉也能窥见其堂奥。其中关于爨宝子碑的书法风格分析,从其朴拙雄健的笔画,到结构上的奇逸飞动,都细致入微地讲解,让我对这种独特的书体有了全新的认识。再者,对于爨龙颜碑,书中对其中跌宕起伏的笔势,以及章法上的疏密有致,都进行了深入的剖析,让我惊叹于古人书写时的那种神来之笔。而且,书中不仅仅是简单地罗列碑文和解读,还穿插了一些相关的历史背景、文化渊源,甚至是书法家创作时的心境推测,这些细节的补充,让整个阅读过程变得更加生动有趣,也让我对那段历史有了更深的理解和共鸣。我尤其喜欢书中关于“韵味”的解读,如何去体会爨体书法的“劲”与“拙”,如何去感受字里行间流淌的时代气息。这本书真的像一位循循善诱的良师益友,引领着我一步步走进爨体书法的世界,让我领略到中华文化的博大精深,也让我对自己的文化根源有了更深的自豪感。

评分我必须承认,最开始入手《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》纯粹是出于好奇,听说这两块碑在中国书法史上占有举足轻重的地位,但具体内容和意义却不甚了解。拿到书后,我首先被其厚重的体量和精美的印刷所震撼。打开书,映入眼帘的是清晰、逼真的碑文拓片,无论是字口、刀痕,还是风化侵蚀的痕迹,都得到了极其细致的呈现。这让我仿佛置身于古代的现场,亲手触摸那些饱经风霜的石刻。然后,我开始阅读书中的解读部分。让我惊喜的是,这套书的解读并非枯燥乏味的学术论文,而是以一种非常平实的语言,将复杂的书法艺术和历史背景娓娓道来。对于碑文的每一个字,每一个笔画,甚至每一个结体,都有细致的考量和分析。书中对于爨宝子碑的书法特点,比如其古朴、自然的风格,以及笔画的粗细变化所带来的节奏感,都做了深入浅出的阐释。而对于爨龙颜碑,书中的解读则更加侧重于其雄浑、恣肆的风格,以及字形结构的巧妙安排,尤其是那些连绵的笔势,更是让人拍案叫绝。更让我感动的是,书中还穿插了一些相关的考古发现和文献资料,为我们理解这两块碑提供了更广阔的视野。我尤其喜欢书中关于爨体书法在南北朝时期对后世书法的影响的论述,这让我看到了中国书法艺术传承发展的脉络。这本书不仅仅是一本关于碑文的书,它更像是一扇窗,让我看到了那个遥远时代的社会风貌、文化精神,以及古人的智慧和创造力。每一次翻阅,都能有新的发现和感悟,这种深度和广度,让我觉得物超所值。

评分《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》这本书,真的是一本让我爱不释手的艺术品。我之前对爨体书法了解不多,但这本书彻底改变了我的看法。它首先以极具吸引力的视觉呈现,将这两块珍贵的碑文展现在读者面前。照片的清晰度非常高,每一个细微的笔触,甚至碑石的质感都清晰可见,让我感觉仿佛置身于碑石现场。接下来,书中对碑文的解读更是我最欣赏的部分。它并没有将解读变成枯燥的文字说明,而是充满了人文关怀和艺术的洞察。对于爨宝子碑,书中不仅分析了其字体的独特性,例如那种方正中带着圆润,朴拙中蕴含力量的特点,还深入探讨了其在书法史上的重要地位,以及它所代表的时代精神。我尤其喜欢书中对爨宝子碑书写者背景的猜测和推测,这为解读增添了许多趣味性。而对于爨龙颜碑,书中则着重展现了其雄浑洒脱、变化多端的风格。那种行书的流畅,草书的奔放,以及字里行间的气韵生动,都被书中细致的分析所揭示。让我印象深刻的是,书中对爨龙颜碑的笔画连接、字形组合的讲解,让我看到了古人如何在方寸之间挥洒自如,创造出如此动人的篇章。这本书不仅是一本书法鉴赏的书,更是一部承载着历史和文化的百科全书,让我受益匪浅。

评分我必须坦诚地讲,在阅读《爨宝子碑,爨龙颜碑(27)》之前,我对爨体书法的了解仅限于一些零散的概念。然而,这本书的到来,彻底改变了我对这一领域的认知。从精美的印刷品到深入浅出的解读,这本书都做得非常到位。它以极其清晰的图片,将两块碑文的原貌展现出来,让我得以近距离地观察到那些历经岁月洗礼的笔画。书中对爨宝子碑的解读,让我惊叹于其古朴雄浑的风格,以及那种充满生命力的笔触。书中不仅仅是简单地介绍字体的结构,更深入地探讨了其在书法史上的地位,以及它如何影响了后世的书法发展。我尤其喜欢书中对爨宝子碑书写者意图的揣测,以及对碑文背后历史故事的挖掘,这些都让阅读过程充满了趣味性。再转到爨龙颜碑,书中则更加着重于对其行书和草书艺术性的展现。我被那种龙飞凤舞、气势磅礴的笔势所深深吸引,书中对每一个笔画的提按、转折的细致分析,都让我受益匪浅。让我感到惊喜的是,书中并没有停留在孤立地介绍碑文,而是将其置于更广阔的历史文化背景中进行解读,让我对那个时代有了更深的理解。这本书不仅是一本书法鉴赏的书,更是一部关于历史、文化和艺术的精彩叙事,它让我看到了中华文明的独特魅力。

评分态度可以,但质量太差

评分态度可以,但质量太差

评分这是我最喜欢的字帖之一,物流很给力,继续努力

评分这是我最喜欢的字帖之一,物流很给力,继续努力

评分这是我最喜欢的字帖之一,物流很给力,继续努力

评分这是我最喜欢的字帖之一,物流很给力,继续努力

评分态度可以,但质量太差

评分便宜不少东西很好,值了。

评分这是我最喜欢的字帖之一,物流很给力,继续努力

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有