具体描述

内容简介

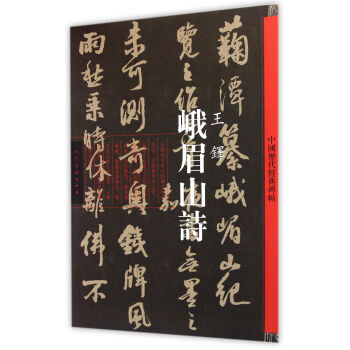

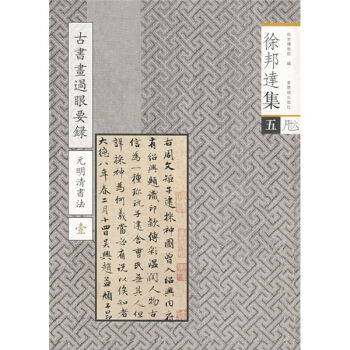

陆游(一一二五-一二一〇),字务观,号放翁,山阴(今浙江绍兴)人。南宋著名爱国诗人,自言『六十年间万首诗』,与尤袤、杨万里、范成大并称『南宋四大诗人』。陆游一生力主北伐,虽然屡受主和派排挤打击,但是他的爱国之情至死不渝,临死前曾作『死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁』一诗,最能表现陆游的爱国情操。着有《渭南文集》《南唐书》《老学庵笔记》等。陆游以诗名天下,书名为诗名所掩。其实陆游于书法艺术亦有相当的成就,与范成大、朱熹、张即之合称南宋四大书家』。陆游书法最初受到北宋苏轼、黄庭坚、米芾的影响。后取法唐代颜真卿、张旭及五代杨凝式,自谓『草书学张颠,行书学杨风』,取众家之所长而自成风格,朱熹称其书『笔割精妙,意致高远』。

本书所选陆游的《自书诗卷》纸本,纵三一厘米,横七〇一厘米,书于嘉泰四年,陆游时年八十岁,正是人书俱老时。此卷作品用笔老辣,天真烂漫;形式不拘一格,墨色浓淡得当,整件作品潇洒道劲。细观此卷,我们可以发现在陆游的用笔中保留了颜真卿、苏轼书法的某些特点,又融会了杨凝式、米芾行书和张旭草书的一些长处而独出机杼,实为陆游书作的代表。孙承泽在《庚子销夏记》中评价道:『书法劲逸,老年不衰如此;诗句冲淡,全无烟火色相。盖公以宝章阁待制修实录完即致仕,优游若耶溪,久领林泉之乐,故其笔墨清胜如此。』识者可知所言不虚。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书最吸引我的地方,在于它所传达的那种“内敛的学养”。它没有花哨的导读或者过度的解读,而是选择了以最质朴、最尊重原作的方式呈现。这种“少即是多”的编辑理念,恰恰体现了对中国传统审美的深刻理解。很多现代出版物总喜欢用大段的文字去“解释”艺术,反而削弱了作品本身的力量。而这本,它把舞台完全留给了那些历史上的伟大书家,让他们的笔墨自己说话。对于我这种追求“意境”大于“技巧”的习书者来说,这种留白更具想象空间。每次翻阅,我都能从那些看似不经意的提按顿挫中,体悟到书写者当时的心境——是激昂,是沉思,还是淡然自处。这种深层次的精神共鸣,是任何机械复制品都无法替代的,它让每一次翻阅都成为一次与古人对话的心灵修行。

评分我一直认为,好的碑帖选本,应该具备一定的“可操作性”,也就是说,它不能只停留在展示层面,而要真正能帮助学习者提高技艺。从这个角度来看,这本精选集确实做到了学以致用。它不仅仅是展示了顶尖的书法范例,更重要的是,它似乎暗含了一种由浅入深的训练路径。我发现,编者在选取不同书家作品时,似乎有意识地安排了一些不同难度和风格的过渡。比如,从早期的朴拙到中期的法度森严,再到后期的欹侧变化,这种递进关系,非常适合学习者根据自己的水平逐步挑战。我尝试着按照书中的推荐顺序去练习,发现确实能感受到自己的笔力、结构感在潜移默化中得到提升。这不是一本看了就束之高阁的书,而是那种需要你随时翻开,用毛笔去临摹、去对比的“工具书”,而且是极其精美、充满艺术气息的工具书。

评分说实话,我拿到这本的时候,心里是抱着一点点审视的态度去看的。毕竟,“历代碑帖”这个范畴太大了,如何在有限的篇幅内做到“精选”而不失全面性,是一个很大的挑战。我关注的重点在于,它是否能跳脱出那种千篇一律的、学院派的刻板印象,呈现出一些更具个性和生命力的作品。而这本书在这方面做得相当出色,它似乎在平衡法帖的“正统性”与书家的“性情流露”之间找到了一个绝妙的平衡点。我特别留意了其中几位风格迥异的书家作品,那种从魏晋的飘逸到唐代的雄浑,再到宋代的意趣,过渡得自然而流畅。这种编排上的匠心,让读者在翻阅的过程中,仿佛完成了一场穿越时空的艺术之旅。它不是简单地罗列字迹,而是通过选取的篇章,讲述了一种书体演变的历史脉络。这种深入浅出的编排方式,对于初学者来说是很好的入门砖,对于资深爱好者而言,也是值得反复摩挲的珍宝,它帮你重新梳理了对书法史的认知框架。

评分这本书的装帧和版式设计,可以说达到了一个很高的水准,这对于阅读体验至关重要。我个人对那种字迹模糊不清、排版拥挤的字帖深恶痛绝,因为那不仅无助于学习,反而会让人产生视觉疲劳和误导。这套书显然在这方面投入了大量的精力。清晰度毋庸置疑,每个字的结构、笔画的粗细变化,都处理得非常到位,即便是那些年代久远、风化严重的碑刻细节,也尽可能地进行了优化处理,保证了信息的准确传达。更让我赞赏的是它的留白处理,适当的页边距和字距,使得每一个独立的字帖单元都能得到充分的呼吸空间,这让阅读节奏变得非常舒缓和沉静。这种对阅读环境的极致追求,让我感觉自己不是在“看”一本书,而是在一个安静的书房里,面对着一幅精心装裱的古画进行对临。这种宁静致远的氛围,是学习中国传统艺术不可或缺的一部分。

评分这套关于碑帖的书籍,光是看到书名里那两个“西泠印社”的字样,就足以让人肃然起敬。要知道,西泠印社在书法和篆刻界的地位,那可是泰山北斗一般的存在,他们的选本,向来是经过最严苛的鉴赏和考量的。我一直觉得,古代碑帖的价值,不仅仅在于它们是历史的遗存,更在于其中蕴含的笔法精神和文化气韵。翻开这册,首先映入眼帘的便是那种扑面而来的古朴厚重感,纸张的质地、印刷的精细度,都体现出了对原作的尊重。我尤其欣赏他们对细节的处理,那些细微的墨痕、刀刻的力度,都得到了最大程度的还原。对于一个书法爱好者来说,能够近距离“触摸”到这些国粹级的珍品,本身就是一种精神上的洗礼。我尝试着去临摹其中的一两笔,那种运笔的节奏感和力量的转换,确实需要下一番苦功去体会。这本书对于想深入研究碑学源流的同好来说,绝对是案头必备的参考资料,它提供的不仅仅是字帖,更是一扇通往古代文人精神世界的窗户。

评分《西泠印社1963》为“品位西泠印社丛书”中的一本,在广泛聚集零散资料的基础上,细微反映西泠印社在1963年的60周年社庆活动,最大限度网罗第一手资料,为社史及其他门类的研究和编撰提供可资参考、评析的依据。

评分简易学梵字进阶篇41-60

评分有着深厚扎实的学院派背景,作为一个歌手,她拥有一副令所有人惊羡的独特嗓音。极强的辨识度,丝丝融合的表现力,独一无二的演绎方式,独一无二的风格,电音舞曲,中国古典民族文化,中国民族特有乐器,东方独特神秘主义舞蹈,讲话般朴素的民族原生态演绎。

评分haohao

评分碑帖

评分在梵文里,如果有两个以上的连续的辅音出现,就用半个辅音字母或者是辅音字母的其中一部分紧密结合在一起,组成辅音串字母,辅音串字母的辅音数目是两个起五个止,辅音串字母一般可以将包含的辅音辨别出来,但有的辅音串字母辨别困难,必须要强记,悉昙体梵文梵文一共有一千多个辅音串字母,辅音串字母是学习梵文拼写的主要难点。

评分碑帖,“碑”和“帖”,原是两个不同的概念。将歌功颂德、立传、纪事的文字,先按字的点画墨道两侧,钩摹在

评分简易学梵字进阶篇1-20

评分碑帖,过去俗称“黑老虎”,它既是一种有文化历史内涵,又有艺术品位和工艺加工三者相结合的艺术品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有