具体描述

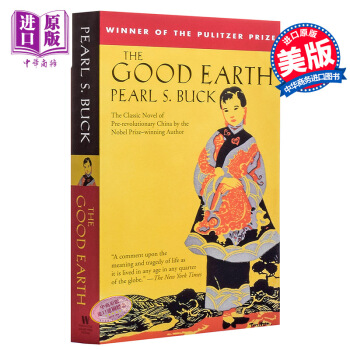

The Good Earth

Author: Pearl S. Buck

Publisher: Washington Square Press; Export edition (2013/1/1)

简装: 448 pages

Language: 英语

ISBN: 147673304X

EAN: 9781476733043

Product Dimensions: 17 x 10.4 x 2.6 cm

内容简介

When O-lan, a servant girl, marries the peasant Wang Lung, she toils tirelessly through four pregnancies for their family's survival. Reward at first is meagre, but there is sustenance in the land - until the famine comes.

Half-starved, the family joins thousands of peasants to beg on the city streets. It seems that all is lost, until O-lan's desperate will to survive returns them home with undreamt of wealth. But they have betrayed the earth from which true wealth springs, and the family's money breeds only mistrust, deception - and heartbreak for the woman who had saved them.

THE GOOD EARTH is a riveting family saga and story of female sacrifice - a classic of twentieth-century literature.

媒体推荐

The New York Times A comment upon the meaning and tragedy of life as it is lived in any age in any quarter of the globe.Pittsburgh Post Gazette One of the most important and revealing novels of our time.Boston Transcript One need never have lived in China or know anything about the Chinese to understand it or respond to its appeal.

作者简介

Pearl S. Buck was born on June 26, 1892, in Hillsboro, West Virginia.Pearl began to publish stories and essays in the 1920s, in magazines such asThe Nation, The Chinese Recorder, Asia,andThe Atlantic Monthly.Her first novel,East Wind, West Wind,was published by the John Day Company in 1930. John Day's publisher, Richard Walsh, would eventually become Pearl's second husband, in 1935, after both received divorces.

In 1931, John Day published Pearl's second novel,The Good Earth.This became the bestselling book of both 1931 and 1932, won the Pulitzer Prize and the Howells Medal in 1935, and would be adapted as a major MGM film in 1937.

In 1938, less than a decade after her first book had appeared, Pearl won the Nobel Prize in literature, the first American woman to do so. By the time of her death in 1973, Pearl had published more than seventy books: novels, collections of stories, biography and autobiography, poetry, drama, children's literature, and translations from the Chinese. She is buried at Green Hills Farm in Bucks County, Pennsylvania.

用户评价

这本书的装帧设计简直太棒了!封面那种带着淡淡做旧感的米黄色纸张,触感温润,拿在手里有种沉甸甸的踏实感,完全不像现在很多轻飘飘的平装书。而且字体排版也看得出是用心挑选过的,行距和字号都非常舒服,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。我尤其欣赏他们对细节的处理,比如内页的切口处理得干净利落,没有一丝毛边。这本书的纸张厚度恰到好处,既能保证墨水的显色度,又不会让整本书变得过于笨重,便于携带。从拿到书的那一刻起,我就能感受到出版方对“原版”二字的尊重,这种对实体书质感的极致追求,在如今这个电子阅读盛行的时代,显得尤为珍贵和难得。它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品,每一次翻阅都能带来心灵上的满足感。

评分坦白讲,这本书的阅读门槛相对较高,它并非那种能让你在睡前轻松翻阅的“消遣读物”。它需要读者投入时间和心力去消化其中蕴含的历史背景和社会结构。每一次阅读,我都需要查阅一些资料来更好地理解当时特定的社会习俗和地域文化,这反而变成了一种乐趣——一种沉浸式的学习过程。它像是一扇通往另一个完全不同世界的大门,里面的一切都带着强烈的异域色彩和古朴的气息。这种对异域文化的细致描摹,让读者在了解故事的同时,也无形中拓宽了自己的视野,体会到不同文明形态下的生存哲学,绝对是值得反复研读的经典。

评分我得说,这版书的翻译质量(尽管我买的是原版,但对比我以前的版本)简直是教科书级别的精准和流畅。阅读英文原著时,最怕遇到那种生硬的、直译腔过重的版本,读起来像是在啃石头。但这本书的语言风格,那种沉稳中带着诗意的叙述,完全捕捉到了原作者想要传达的那种宏大叙事下的细腻情感。你会感觉作者的每一个词汇都像是经过千锤百炼,用词考究却又毫不晦涩。那种深入骨髓的文化韵味,被完美地保留了下来,读起来一气呵成,仿佛直接聆听作者本人在耳边低语。即便是对于英文阅读水平不是顶尖的读者来说,也能感受到其文字魅力的强大张力,可见文字功底的深厚。

评分我特别欣赏这本书在叙事节奏上的把控,那种张弛有度的叙事节奏,如同东方古典音乐般,有低回婉转,也有高亢激昂。它不像某些当代小说那样,为了追求刺激而不断堆砌冲突,而是将情绪的累积和爆发处理得极为自然和克制。很多关键情节的铺陈,都是通过环境的描写、人物微妙的表情变化来暗示,这种“此时无声胜有声”的文学手法,极大地增强了故事的感染力和厚度。读到高潮部分,你不会觉得突兀,而是感觉一切都水到渠成,是历史和命运共同作用下的必然结果。这种成熟的叙事技巧,让这本书的地位无可替代。

评分这本书的作者对于人性复杂性的刻画,简直达到了令人窒息的真实程度。我常常会停下来,反复咀嚼其中的某些场景和人物的内心独白。那种面对命运的无力和反抗,那种在巨大时代洪流面前个体选择的挣扎,描摹得入木三分。它不是那种简单的善恶二元论,而是将人物置于一个灰色地带,让他们在生存的压力下做出艰难的抉择。你很难去简单地评判书中的任何一个角色,因为你会发现,在同样的困境下,自己可能也会做出相似的选择。这种深刻的共鸣感,使得阅读体验超越了单纯的故事欣赏,而更像是一次对自我灵魂深处的拷问和审视,非常具有启发性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有