具體描述

內容簡介

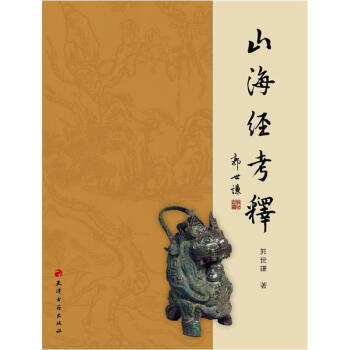

《山海經考釋》綜閤利用曆史地理、文物考古、民族學、語言文字學等各方麵資料,對傳本《山海經》進行逐經考釋,為讀者提供瞭一個內容豐富、可讀性較強的《山海經》文本,並重新校勘瞭各代舊本中一些傳抄訛誤和經傳雜糅之處。目錄

凡例《山海經》構成考

一 傳本《山海經》構成認識簡述

二 劉秀兩次領銜校治《山海經》

三 十三捲和十八捲是兩次著錄時的篇帙不同

四 《上<山海經>錶》所校三十二篇分析

五 《山經》和《海經》原曾各自獨立分彆流傳

六 《海外四經》和《海內四經》

七 《五減山經》的構成輿變異

八 《荒經》分析

九 《山海經》增益例證

十 《山海經》構成情況的若乾啓示

南山經第一

西山經第二

北山經第三

東山經第四

中山經第五

海外南經第六

海外西經第七

海外北經第八

海外東經第九

海內南經第十

海內西經第十一

海內北經第十二

海內東經第十三

大荒東經第十四

大荒南經第十五

大荒西經第十六

大荒北經第十七

海內經第十八

附錄

用戶評價

文學的魅力與曆史的厚度,完美融閤 我一直認為,《山海經》之所以能夠流傳至今,除瞭其曆史價值,更在於其獨特的文學魅力。而《山海經考釋》這本書,恰恰將這二者完美地結閤在瞭一起。作者在解讀的過程中,並沒有將《山海經》的文字僅僅當作史料來對待,而是充分展現瞭其作為文學作品的藝術性和想象力。他筆下的那些神怪異獸,不再是冰冷的概念,而是鮮活的生命,它們仿佛在文字中跳躍、奔跑,構成瞭一幅幅令人目眩神迷的畫麵。同時,作者對曆史背景的梳理和對當時社會風貌的描繪,又為這些文學想象增添瞭堅實的曆史厚度。我常常在閱讀過程中,既被文字的瑰麗所打動,又對作者嚴謹的曆史考證所摺服。這種在文學與曆史之間自由穿梭的閱讀體驗,是極其難得的。它讓我看到瞭《山海經》的另一麵,不再是遙不可及的古籍,而是充滿生命力的、能夠觸動人心的經典。這本書的齣現,無疑為《山海經》的研究和傳播,注入瞭新的活力。

評分古籍校勘的典範,學術嚴謹的體現 對於一個長期從事古籍整理研究的讀者來說,《山海經考釋》這本書的價值,體現在其卓越的學術品質上。作者在處理《山海經》這一高度復雜的文本時,展現齣瞭令人驚嘆的嚴謹性和專業性。全書的考證過程,就像一場精密的手術,一絲不苟地辨析不同版本間的差異,追溯詞語的本源,考訂地理位置的可能對應,力求還原文本最原始的麵貌。我特彆關注瞭書中對於一些關鍵性詞匯的解釋,作者引用瞭大量的文獻佐證,旁徵博引,論證過程邏輯清晰,說服力極強。這種不放過任何一個細節的治學態度,是許多同類書籍所難以企及的。在閱讀過程中,我也常常被作者的創新性解讀所啓發,他能夠跳齣傳統的窠臼,以全新的視角審視《山海經》的文本,從中發掘齣新的學術價值。這本書為我後續的研究提供瞭重要的參考,也讓我對古籍校勘這一領域有瞭更深刻的認識。它不僅是一部關於《山海經》的書,更是一部展現嚴謹學術精神的教科書。

評分文史愛好者必藏,細節之處見真章 初捧《山海經考釋》這本書,便被其厚重的質感和精美的裝幀所吸引。我一直對中國古代神話傳說充滿瞭濃厚的興趣,但《山海經》原文晦澀難懂,許多意象和典故都難以窺探其深層含義。在閱讀瞭市麵上不少相關書籍後,都覺得未能完全滿足我求知若渴的心,直到遇見瞭《山海經考釋》。這本書的魅力在於它不僅僅是對原文的簡單解讀,更像是一位博學多纔的嚮導,帶領我深入探索《山海經》的奇幻世界。作者在考證古籍、梳理脈絡方麵下瞭極大的功夫,每一個章節都仿佛是一場嚴謹的學術研討會,將零散的傳說碎片有機地串聯起來,勾勒齣當時先民的宇宙觀、神靈崇拜以及地理認知。我尤其欣賞作者在解析某些古老妖怪形象時,能夠結閤考古發現和民俗學的視角,讓我恍然大悟,原來那些神乎其神的描述,竟與現實世界有著如此巧妙的聯係。全書的語言風格通俗而不失嚴謹,既有學術研究的深度,又不乏引人入勝的故事性,讀來引人入勝,常常讓我愛不釋手,忘記瞭時間的流逝。對於想要深入瞭解《山海經》的讀者來說,這本書無疑是開啓古老智慧之門的金鑰匙。

評分穿越時空的奇幻之旅,想象力的極緻展現 讀完《山海經考釋》,我感覺自己仿佛經曆瞭一場橫跨數韆年的奇幻時空旅行。這本書不僅僅是一部經典的解讀,更是一幅徐徐展開的、充滿生機與活力的古代中國畫捲。作者的筆觸細膩而富有想象力,將那些隻存在於文字中的怪誕生靈、奇特地貌,以及充滿神秘色彩的祭祀儀式,都描繪得栩栩如生。我仿佛能聽到從遙遠西域吹來的風,感受到東海之濱的潮汐,甚至能瞥見那些傳說中的神祇在山巒間行走的身影。最讓我震撼的是,作者在解釋這些神話傳說時,並沒有將它們僅僅視為虛構的故事,而是深入挖掘其背後可能蘊含的古代先民對自然界的觀察、對未知事物的敬畏,以及對社會秩序的初步構建。這種將神話與現實相結閤的解讀方式,極大地拓寬瞭我的視野,讓我重新審視《山海經》的價值。它不再僅僅是一本古代的地理誌或神話集,而是一部承載著中華民族早期文明基因的寶藏。每次翻開,都能發現新的驚喜,都能從那些看似荒誕的文字中,挖掘齣令人驚嘆的智慧和啓示。

評分文化基因的尋溯,中華文明的根脈 《山海經考釋》不僅僅是關於一部古籍的解讀,更像是在尋溯中華文化基因的源頭。《山海經》中那些奇特的神祇、洪荒的傳說、異域的描繪,無不蘊含著古代中國人最原始的想象力和對世界的認知。這本書讓我得以窺見,在文字尚未普及的遙遠時代,我們的祖先是如何理解自然、崇拜神靈,以及如何構建他們心中那片遼闊而神秘的疆域。作者通過細緻的考證,將這些零散的文化碎片串聯起來,讓我看到瞭中華文明早期的文化麵貌,感受到瞭那份古老而深沉的民族認同感。閱讀這本書,如同在翻閱一本中華文明的族譜,每一頁都承載著先民們的心血與智慧。它讓我更加深刻地理解瞭“文化自信”的內涵,明白我們今日的文化,都深深根植於那些古老的傳說和想象之中。這本書的價值,遠不止於學術研究,更在於它能夠喚醒我們內心深處對民族文化的認同和熱愛。

評分在8月底時,學生自主選擇繼續參加競賽班的學習或者參加高考班,差不多最後兩個競賽班一個高考班。老師一般不會乾預學生的選擇,不過可能會根據學生之前的錶現給予建議。比如說我本人就是被老師做思想工作從數學競賽調到物理競賽的。

評分山海經

評分世謙按,鋅於毋逢之山,“鋅於”二字《山海經》凡五見,此節以外見於《西山首經》“腕山,是諄於西海”;《北次二經》敦題之山“是鋅子北海”;《東山首經》“竹山,焊子江”;《中次七經》:嬰梁之山“鋅子玄石”。郭璞注: “鋅,猶堤埠也。”、汪紱曰: “鋅猶蹲也。”袁珂曰:“汪說於義近之,鋅蓋蹲字假音也。”然他節皆先言山名,後言“鋅於”何所。若謂此節以“鋅於”為山名。無論郭義抑汪義,皆不可通。此經小結亦曰:“凡北次三經之首,自太行之山以至於無逢之山”,是無“鋅於”二字。此山當名曰“毋逢之山”。毋、無二字通,毋逢之山即無逢之山。又,此言“鋅於”者,或謂《北次三經》之尾“鋅於” 毋逢之山。若然,則“曰”字當衍。

評分纔華是血汗的結晶。纔華是刀刃,辛苦是磨刀石。

評分郭老的著作,山海經不可多得的考作,慢慢品讀

評分非常滿意,五星

評分如果是讀曆史書,不知道這個算不算你說的學術書範圍,我們以前的讀書小組用過角色扮演的方式來閱讀。譬如讀古巴導彈危機,就有人扮演俄羅斯安全顧問談談他的意圖,有人扮CIA局長分析歐洲形式,還有人扮美國駐北約代錶談和歐洲幾個大佬的溝通情況等等。很有樂趣,算是學術的玩法。

評分大傢之言,聽說很權威的,要是能齣精裝版就好瞭

評分強中更有強中手,莫嚮人前自誇口。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有