具体描述

编辑推荐

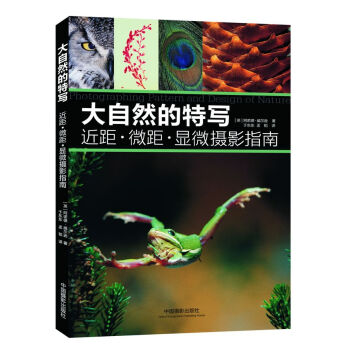

如果您对特写摄影不是很了解,却又感兴趣,相信在读过《大自然的特写:近距·微距·显微摄影指南》这本书后,您会收获关于构图、用光等专业知识,更重要的是,它会带给您摄影创意上的启发。

内容简介

《大自然的特写:近距·微距·显微摄影指南》是一本关于特写摄影的专业技法类图书,包括近距、微距和显微摄影三个领域。作者从适用于特写摄影的器材谈起,对画面构成和设计基础进行了深入浅出的阐述和分析,最后运用精美的照片范例对前述内容进行展示和说明。《大自然的特写:近距·微距·显微摄影指南》内容生动翔实,同时具有对专业摄影和自然科普的双重指导意义。值得一提的是,本书从始至终体现着一种尊重自然与生命的理念,更显示出作为生物学家的阿诺德·威尔逊的独特魅力。作者简介

阿诺德·威尔逊,一位专业的生物学家,他将绝大部分的精力都用在自己的教学和演讲上。摄影一直是他最大的兴趣爱好。多年来,他为主流摄影杂志撰文,并撰写了5本摄影类图书。他的作品曾在英国和其他国家展出。2000年9月,他获得了“野生动物摄影师年度比赛”的总冠军。阿诺德还凭借一幅大黄蜂的微距照片获得“BBC国家档案年度摄影师大赛”的总冠军。退休后,阿诺德·威尔逊以拍摄人物和社会纪实照片来度过闲暇时间,但他最感兴趣的领域还是自然风光摄影。内页插图

目录

致谢关于作者

前言

第1章:相机及附件

第2章:相机的购买和保养

第3章:构成

第4章:设计基础

第5章:拍摄植物

第6章:岩石,矿石和半宝石

第7章:范例欣赏

术语表

参考书目

前言/序言

用户评价

这本书的封面设计简直是视觉的盛宴,那种把自然界最细微之处放大到极致的冲击力,让人忍不住想立刻翻开。我尤其欣赏作者在排版上花的那些心思,那种留白与主体之间的呼应,让每一张照片都有了呼吸的空间,不再是简单地堆砌图像。特别是其中几张关于昆虫复眼的特写,那种几何学的美感和色彩的层次变化,简直让人忘记了它们平日里是多么不起眼的小生物。感觉作者不仅仅是在记录,更像是在进行一场考古发掘,用镜头揭示了肉眼无法企及的微观宇宙的宏伟。文字部分虽然不是重点,但穿插其中的几句感悟,却恰到好处地烘托了画面的意境,让观者在惊叹于技术的同时,也能感受到一种对生命本源的敬畏。这种将科学的精确性与艺术的审美性完美融合的尝试,在同类书籍中是极为罕见的。翻阅这本书,就像是完成了一次精神上的“深度潜水”,每一次翻页都是一次全新的发现之旅,远超出了我对“摄影指南”的传统期待。

评分这本书的视角转换能力令人称奇。它时而聚焦于冰川表面微小气泡的折光,时而又深入到细胞壁的疏水结构,这种在宏观与微观之间自由穿梭的能力,极大地拓宽了我的摄影视野。以往我总觉得显微摄影是实验室里枯燥的科学记录,但这本书成功地将它塑造成了一种充满戏剧张力的艺术形式。书中那些关于“失败案例分析”的部分也同样精彩,作者坦诚地展示了自己曾经遇到的失焦、光斑、以及色彩偏移等问题,并系统地剖析了如何通过调整光源角度和后期微调来克服它们。这种近乎透明的分享态度,让人感到无比的亲切和可靠。它告诉我们,即便是顶尖的创作者,也需要经历大量的试错过程。这本书带给我的,不仅是摄影技术的提升,更是一种面对复杂挑战时应有的耐心和探索精神,它真正做到了将“指南”升华为一种“心法”。

评分我得承认,最初我带着一种审视的眼光来阅读这本书的。毕竟,市面上这类聚焦于“近距离观察”的读物汗牛充栋,大多是千篇一律的参数罗列和公式堆砌,读起来枯燥乏味。然而,这本书的叙事方式却完全出乎我的意料。它没有急于灌输技术要点,而是像一位经验老到的博物学家,带着你一步步走进那个光怪陆离的微观世界。作者对光线在不同介质上的折射与漫射的理解,简直到了出神入化的地步。比如书中介绍如何捕捉水滴中倒影的章节,那种对环境光线瞬息万变的把控能力,不是简单的“技巧”二字可以概括的,那是一种近乎本能的直觉与长期实践的沉淀。读完这一部分,我立刻明白,要拍出有“灵魂”的微距照片,需要的远不止是一台昂贵的设备,更重要的是对自然界细微现象的敏锐洞察力。这种叙述的深度和广度,让我对后续的学习充满了信心和期待,它提供了一种全新的思维框架,而非简单的操作手册。

评分从工具使用的角度来看,这本书的内容组织非常具有逻辑层次感。它清晰地划分了从基础放大倍率到高倍率显微镜摄影所需的准备工作和可能遇到的挑战。我尤其欣赏作者对“稳定”这一概念的反复强调,这对于新手来说往往是最大的拦路虎。书中对减震台的选择、快门线的使用时机,乃至于在野外操作时如何利用周围环境作为支撑点,都给出了详尽且实用的建议,这些都是那些浮光掠影的教程里很少提及的“干货”。更重要的是,作者在讲解不同镜头的特性时,没有采用生硬的规格对比,而是结合了实际拍摄效果进行分析,比如某个特定焦段更适合捕捉静态的晶体结构,而另一个则更擅长表现运动中的液滴。这种“实战导向”的分析,让原本复杂的设备选择问题,变得清晰明了,极大地减少了我走弯路的风险。

评分这本书最让我感到震撼的是它对于“纹理”的致敬。我们通常关注宏大叙事,却常常忽略了身边事物的表面肌理。这本书像是给我打开了一扇“触觉之窗”,让我重新认识了“粗糙”与“光滑”的定义。比如那些关于植物叶片绒毛的放大图,你能清晰地看到每一根细丝的走向和色彩梯度,那种细节的丰富性,简直让人想用指尖去触摸屏幕。作者在描述这些纹理时,所使用的词汇也极具画面感,比如“岩石表面的褶皱如同时间刻下的年轮”,这种拟人化的表达,极大地增强了阅读的趣味性。而且,这本书似乎在不经意间,引导读者去思考材料科学和生物学的一些基础知识。它不仅仅是教你如何按下快门,更是潜移默化地提升了读者的跨学科认知水平。这种将技术性指导与人文思考结合起来的编撰手法,是极具价值的。

评分好好好好?好好好好?好好好。

评分挺好的…………………………………………………………

评分非常满意,五星

评分“来来来,赶紧,喝酒,庆贺成功啊!”雷神大叫着直接抓起旁边的酒杯。

评分书籍很好

评分大自然的特写:近距·微距·显微摄影指南

评分整个地球各国,一瞬间都沸腾了!!!

评分一般。。。真的很一般。。。除非真的是超级新手,连相机都没怎么摸过的。。。。不然,我赌五包辣条,本书对你没啥大用。。。

评分视听室内的12人几乎瞬间眼睛瞪得滚圆,而后一个个疯狂了!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![永不褪色的时光:宝丽来的故事 [I start the story of Polaroid] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11680756/55388b4fNb3ea4637.jpg)

![自然风光摄影:从头开始的71条建议 [Nature and Landscape Photography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11042415/rBEDilAD9eQIAAAAAADs6UJbhzgAAECdwA8BhIAAO0B166.jpg)