具体描述

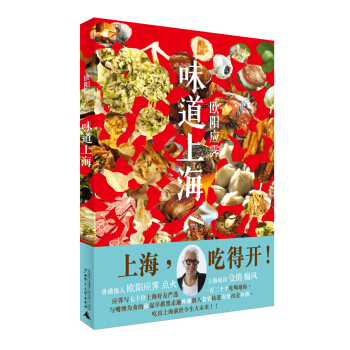

编辑推荐

蚂蜂窝专栏作家。

一本记录了这座城市各种精彩食踪的美味指南;

一本浸染了这座城市“人间烟火”的异乡食录;

香港饭人欧阳应霁点火X上海地陪殳俏煽风;

与七十位上海好友严选一百二十个吃喝地标;

走遍外滩潜入老宅钻进弄堂出走乡镇;

吃出上海前世今生大未来。

购买《味道上海》随机赠送“上海时光品鉴券”,以及五种城市记忆的选择权。

【优惠券使用细则】:

此券可在以下任一指定空间内使用,仅限使用一次;

此券不与其他优惠活动共享,优惠详情请咨询店员;

优惠券有效期至2013年12月31日;

【生活空间介绍】:

. hoF Bar & Brasserie ★ 消费一杯葡萄酒赠送一块hoF巧克力

以葡萄酒为主的酒吧餐厅,并提供专业的巧克力甜品。

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦下沉式广场8号商铺

咨询电话:021-5010-0800

. 城市山民·谷★ 仅限茶食消费,消费满100元减20元

集店铺、艺廊和茶园于一体,倡导一种追根溯源的生活方式。

地址:上海市徐汇区复兴西路133号(近永福路)

咨询电话:021-6433-5366

. 璞素★ 仅限茶食消费,消费满100元减20元

追求朴素的美学生活空间,可在其中安坐品茶聊天。

地址:上海市徐汇区常熟路188弄15号(近安福路)

咨询电话:021-3461-9855

. 糖品★ 消费满100元赠送一份糖水

结合马来甜品和港式糖水的甜品店,以榴莲作品系列为主打。

地址:上海市浦东新区芳甸路1188号证大喜玛拉雅中心B1-143号商铺

咨询电话:021-6087-5790

. 质馆★ 消费满100元减20元

以提供最完美的咖啡口味为己任的精品咖啡馆,带来颠覆味蕾的咖啡新体验。

舜元店:上海市长宁区江苏路398号舜元大厦停车场入口处(近宣化路)

茂名店:上海市黄浦区茂名南路131弄1号乙(淮海中路口,永新百货对面,古今旁边)

北京店:北京市东城区金宝街88号(金宝汇3楼家天地内)

咨询电话:4000-277-882

内容简介

上海,是欧阳应霁母亲出生的地方,因此上海味道对他来说承载着一种记忆。他邀请了在上海从小吃到大的美食作家殳俏作为地陪,用上传说中的“味觉定位法”,一鼓作气吃遍城中一百二三十家大小食肆,用大的热情和大的肚量拥抱着各种上海的食物。 他们会一早起来,去人气最旺的包子铺面排队买肉馒头、菜馒头、豆沙馒头;也会撑到很晚,特地跑去号称是上海最美味宵夜之一的小摊尝试令人难忘的深夜豆浆;他们会在铺着塑胶桌布的本帮菜家庭小馆里吃油腻腻的草头圈子、油爆虾、酱肉;也到人满为患的充满了老爷爷老奶奶的点心店里温习鲜肉小笼、千层油糕、糯米烧卖;从时髦雅致的法国、意大利、西班牙小馆,到作为时代产物的半中半洋“海派”老西餐馆,到人气最旺能量最足的传统菜市场,《味道上海》是一本试图记录这座城市各种精彩食踪的觅食指南,也是一本浸染了这座城市“人间烟火”的异乡指南,满心满胃的温暖。 旅行,有各式动机种种目的,各式主题各种玩法;但如何吃喝?总是避不开的课题。如果用吃喝来理解一个城巿,那又会是何种感受?香港作者欧阳应霁,在漫画创作∕设计书写外,最为关心的其实是这么件饮食小事。作者简介

欧阳应霁,一个不甘心因此也不容易被标签定位的创作人。时而涂鸦漫画荒谬奇情一心造反,时而登堂入室访亲会友大做文章,或者驻守厨中舞刀弄叉饮饱食醉,或者离家出走天南地北浪荡终日。自香港理工大学设计系获取荣誉学士及哲学硕士以来,长期对现代家居生活及建筑设计潮流观察研究,并对饮食文化吃吃喝喝深入体验,大量撰写相关评论推荐文章,发表于中港台报章杂志。始终迷恋文字和图像,愿意在两者的微妙关系中纠缠成长,矢志做个贪心的,快活的,认真的跨媒体导游。

出版有生活写作系列《香港味道》、《半饱》、《慢慢快活》、《放意大利》、《回家真好》、《设计私生活》及《天生是饭人》(2011)。文字写作以外同时热衷漫画创作,出版有《我的天》、《爱到死》、《小明》、《三七廿一》、《我的天使》等漫画系列。

内页插图

目录

序一 上海轮流吃序二 上海烟火

第一章 跟着味觉走

东南西北四天三夜路线图

第二章 上海吃不完

第二章之一 早安上海

第二章之二 一面之缘

第二章之三 本帮什么菜?

第二章之四 忙里偷甜

第二章之五 咖啡或茶

第二章之六 来往菜市场

第二章之七 一蟹更胜一蟹

第二章之八 大江南北

第二章之九 冒险家的餐桌

第二章之十 料理精神

第二章之十一 深宵发帖

第二章之十二 伴手有礼

第二章之十三 出走上海

第三章 本帮经典家常演绎

附录 住宿推荐

后记

前言/序言

序一 上海轮流吃

浪奔、浪流,万里滔滔江水永不休。

淘尽了,世间事,混作滔滔一片潮流──

请勿见笑,很多我身边的70后80后朋友,无论生活在港、台还是内地,真正开始对上海有兴趣,并不是因为吃喝过老上海早餐中称作四大金刚的豆浆、油条、大饼、粢饭,不是吃过那一碗汤里放了紫菜、蛋皮、葱花、虾皮的绉纱小馄饨,亦不是对上海本帮菜中浓油赤酱的代表作红烧肉有多大了解认识,更不要说各式现炒浇头面、生煎馒头、鸡鸭血汤、草头圈子、腌笃鲜……他们所知道的上海,是港产电视剧《上海滩》中许文强、丁力和冯程程生活的三四十年代的旧上海。当年上海的政治、经济、民生状况以至日常饮食细节都不及周润发、吕良伟与赵雅芝之间的恩怨情仇来得吸引人,也更被关注,连场黑帮火并更是紧张精彩剧力万钧,流行文化影响力从来不容忽视──上海上海,这么复杂这么简单,这么远那么近。

忽然胡思乱想,如果当年《上海滩》的编剧安排许文强是西餐馆主厨,丁力是本帮菜馆老板,冯程程是面粉大王的女儿更是超级吃货,那为人津津乐道的会否就是二十五集嘴馋为食连续剧《舌尖上的上海滩》,其对广大嘴馋为食群众的号召,对上海西餐与本帮菜的矛盾冲击竞争互动,对上海饮食文化开放包容蓬勃发展的影响也肯定惊人。

是喜?是愁?浪里分不清欢笑悲忧。

成功?失败?浪里看不出有未有──

认识上海,了解上海的吃,坊间美食指南食评食谱眼花撩乱,网上点评铺天盖地,未吃几乎已经饱了。这回我有幸觅得在上海从小吃大的为食好友殳俏为我把关引路,放心开吃。而在进一步搜寻上海文化相关资料的时候,叫我印象最最深的,是并不以写吃著称的前辈李欧梵教授在其学术著作《上海摩登》中记载的一段逸事:1948年,九岁的他随母亲从河南乡下到上海寄居一个多月,暂时借住在外祖父住的一家叫“中国饭店”的小旅馆。童稚无知的他第一次进大都市,浑然不知电灯为何物,而上海的声光化电世界对他的刺激,恐怕还远远超过茅盾小说《子夜》中的那个乡下来的老太爷。有一天清晨,外祖父叫他出门到外面买包子,他从五楼乘电梯下来,走出旅馆的旋转门,买了一袋肉包,走回旅馆,却被旅馆的旋转门夹住了,耳朵被门夹得奇痛无比。他匆匆摆脱这个现代文明的恶魔的巨爪,逃了回来后却发现手中的肉包子不翼而飞,于是又跑出去寻找,依稀记得门口的几个黄包车夫对他不怀好意地咧着嘴笑,他更惊惶失措,最后不得不回到外祖父的房间向他禀告,外祖父听了大笑,他却惧怕得无地自容。这是李教授生平第一次接触上海都市文明的“惨痛经验”。

中国饭店、电灯、电梯、旋转门、夹住、肉包子、奇痛无比、咧着嘴笑,大笑──

李教授这六十多年前的上海往事,竟与今时今日我们在上海的吃喝经验有着许多的牵连和类似。人在上海,我们走进的无论是雕栏玉砌金碧辉煌的,食材食器也都异常讲究的高档食府,还是门面寒碜的开在里弄尽头的无名小店,走近推开的都是“旋转门”,有些是人手动的,有些是电动的,被动、主动、被被动。忽然发觉我们都在一个又一个热火朝天的饮食大潮流中,吃什么喝什么虽然都是自己掏钱,但其实不由自主。吃饱喝足推门 “被转”出去,眼前人情景物以及味道都不再一样,真个像周璇在夜上海老歌里唱的 “换一换,新天地”。更中要害的,是作为传统饮食象征的“包子”不见了,是被咧着嘴笑的黄包车夫拿走吃了呢?还是连这些大叔都嫌包子太土,不屑一吃?当然我们可以积极进取一点,跳上黄包车,吩咐车夫把我们送去吃西洋大菜,去吃大江南北来的各帮各派的经典创新好菜,在声光化电的enhancement中来一场techno-psycho taste五感体验之旅──这,就是我和身边同样能吃爱吃懂吃的好友在上海这个从来就开放包容的移民城市里,从早到晚吃了近两个月的兴奋深刻经验。

一如走进餐厅常常会有背景配乐,此刻在我耳畔响起的倒不是浪奔浪流,却是1980年8月4日在香港TVB首播,原定为六十集的另一套长篇剧的主题曲,黄霑先生作词,顾嘉辉先生作曲:

轮流转,几多重转?循环中,几段情缘?

千秋百样事,几多次轮回,点解世事万千转?

这一出由甘国亮先生监制,由当年尚未成名已戴黑超的导演王家卫任助导的电视剧《轮流转》,以一个上海家庭在香港的生活为背景,由战后的香港一直演进现代──剧本精彩演员阵容强劲,当红小生郑少秋,当家花旦李司棋及郑裕玲,还有森森、李琳琳、叶德娴、陈百强及林子祥等等演员和歌手参与演出。可惜开播后收视被另一电视台另一套以中国近代史为题材的电视剧《大地恩情》击败,TVB决定腰斩《轮流转》,是香港电视史上首部没有结局的电视剧。

这种残酷现实,也与上海以及其他国际都会的饮食界今天经历面对的几乎一样。食客推开旋转门走进去,今天跟昨天的餐厅名学,室内装潢,服务员装扮和态度以致菜色种种都随时不一样。食肆开张关张的内部外部原因固然很多,食物质素高味道好主厨师长得帅的也不一定可以在激烈竞争中胜出留下来。所以我们这些嘴馋好吃的只能早午晚宵夜密密地吃,且心存感激多做鼓励支持,因为天晓得还可以吃到什么时候吃到什么?

至于更私人的一个觅食原因,希望在上海还可以一尝上世纪三四十年代外祖父母年轻时作为印尼华侨世家子弟勾留上海吃得到的美味,追寻觅得在上海出生的母亲的童年滋味──从我抵达上海的第一天就知道,那恐怕真的是太奢侈太天真的一个要求。

剩下了,多少挂牵?还留得多少温暖?

抑或到头来一切消逝,失去了就难再现。

人群里,几多奇传?情缘中,几多爱恋?

当一切循环,当一切轮流,此中有没有改变?

应霁 2013年3月

用户评价

这本书的视角非常独特,它不仅仅局限于传统的“菜肴”介绍,而是将“味道”的概念延伸到了更广阔的维度。作者对上海的气味、声音、色彩,甚至人们的情感都有着敏锐的捕捉和深刻的解读。我印象最深的是关于黄梅天里上海味道的描写,那种潮湿、闷热中夹杂着淡淡霉味和植物清香的感觉,非常真实。书中还探讨了上海人对于“鲜”的极致追求,以及这种“鲜”如何在不同的菜肴中得以体现。我喜欢书中那些带有实验性色彩的描写,作者会尝试用非传统的方式去解读味道,比如从声音和触感来形容一道菜,这让我耳目一新。这本书让我意识到,味道不仅仅是舌尖上的感受,更是一种综合的体验,它与环境、情感、记忆紧密相连。这本书的语言也极具画面感,读起来仿佛置身其中,感受着上海的独特气息。

评分这本书真是太棒了!我一直对上海这座城市充满好奇,尤其是它独特的饮食文化。读了《味道上海》之后,我感觉自己好像真的漫步在上海的街头巷尾,亲身体验着这座城市的美食魅力。作者的文字功底深厚,描绘得细致入微,仿佛能闻到红烧肉的香气,听到锅里滋滋作响的声音。从那些充满历史韵味的本帮菜,到精致小巧的上海点心,再到各种街头巷尾的特色小吃,书中都进行了详尽的介绍。我尤其喜欢关于弄堂里那些老字号的故事,它们不仅仅是食物,更是承载着一代又一代上海人的记忆和情感。书中还穿插了一些关于上海民俗和历史的介绍,让我在品味美食的同时,也对这座城市的文化有了更深的理解。读这本书就像是在进行一场味蕾的旅行,每一页都充满了惊喜。我迫不及待地想去上海,亲口尝尝那些书里提到的美味。这本书绝对是美食爱好者和对上海感兴趣的人的必读之作!

评分这是一本充满温度的书,读完后我感觉好像和作者成为了朋友。作者以一种非常亲切、随和的语气,与读者分享他/她对上海味道的理解和体验。书中没有华丽的辞藻,也没有故作高深的理论,只有最朴实真挚的情感流露。我特别喜欢书中关于家庭聚餐和节日庆典的描写,那些围坐在一起,分享美食的场景,充满了温馨和爱。作者通过对这些场景的细腻描绘,展现了上海这座城市浓厚的人情味。书中的一些故事也让我感动不已,比如关于一位老奶奶做的葱油拌面,那种传承了几代人的味道,让我看到了亲情的力量。这本书让我深刻体会到,味道不仅仅是食物本身,更是人与人之间情感的连接。我愿意一次又一次地重读这本书,每次都能从中获得新的感悟和温暖。

评分这本书带给我的不仅仅是关于“味道”的描述,更是一种关于“生活”的感悟。它没有生硬地罗列菜谱,而是通过一个个生动的故事、一个个鲜活的人物,展现了上海这座城市独特的生活方式和人情味。我喜欢书中对一些平凡食物的深度挖掘,比如一碗热气腾腾的阳春面,或者是一碟清爽的拌黄瓜,在作者的笔下,这些简单的食物都焕发出了迷人的光彩,它们背后蕴含的不仅仅是烹饪技巧,更是对生活的热爱和对细节的关注。读这本书的时候,我常常会想起自己家乡的味道,那些藏在味蕾深处的记忆被重新唤醒。作者的文字有一种治愈的力量,它让你慢下来,去感受生活中的点滴美好,去品味那些被我们忽略的日常。我强烈推荐这本书给那些在快节奏生活中感到疲惫的人,它会让你重新找回内心的宁静,发现生活本身就是一道最美的风景。

评分这本书提供了一种全新的视角来理解“味道”这个概念。它不再拘泥于单一的味蕾体验,而是将“味道”与更深层次的文化、历史、甚至是哲学进行连接。我惊讶于作者能将如此抽象的概念具象化,比如用“怀旧”来形容一道菜的味道,或者用“创新”来定义一种新的口味。书中对上海这座城市经济发展、社会变迁如何影响其饮食文化的探讨,也让我受益匪浅。我了解到,味道的形成和演变,并非孤立存在,而是与时代的脉搏紧密相连。作者的分析鞭辟入里,既有宏观的视野,又不乏微观的观察。这本书对我来说,不仅仅是一本关于美食的书,更是一本关于思考的书,它让我重新审视了“味道”在生活中的意义,以及它所承载的文化内涵。

评分选题和内容都比较老套了,最近的这两本味道台北和上海读起来都没有之前的感觉了,也可能是如今看到和尝到得多了。不过印刷和配图还是不错的,可以当画册看,闲来无事轻松下,随手翻翻,也是一段精神美食之旅。想想现在的所谓美食家,一半都是在回忆过往的美食吖。

评分虽然是上海人,但是对着书还是会流口水

评分大师的真心奉献,一定要买来看看,自己也算半个上海人,老欢喜

评分如果有一本书,介绍上海最好的景点是东方明珠,城隍庙,新天地等等,那么《味道上海》就是这个类型的。我总觉得,看别人写得再怎么天花乱坠,不自己尝过是不行的,各人口味不同呀,加上我对各种单纯只写美食的文字都有距离感。。。

评分介绍上海各式各样美食,价格实惠,送货快,服务好!

评分接下来还将出版香港、北京等城市美食导览。

评分在京东买书有一年了,买了许多书。京东的书是正版的好书。而且实惠。我这一年来学到了许的东西。思想有提升了。这是读书心得:

评分到处都可爱,非常喜欢。到处都可爱,非常喜欢。

评分好看。。。。。。。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![世界分国地图·欧洲-捷克 斯洛伐克地图(中外对照 防水 耐折 撕不烂地图 折叠图 欧洲地图) [Czech Republic Slovakia] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11370469/59784034Nc7e1ac60.jpg)