具体描述

内容简介

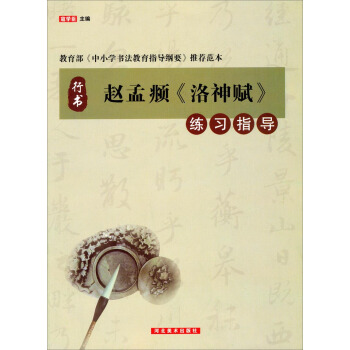

《赵孟頫<洛神赋>练习指导》中国书法艺术历史悠久,最早可追溯到商代,即能够比较完整地记录语言的文字体系——甲骨文。三千多年以来,书法艺术的发展与汉字形体演变相适应,逐渐形成了各具特色的五大书体,即篆书、隶书、楷书、行书和草书。内页插图

目录

第一章 书法基础知识第一节 书体常识

第二节 文房四宝

第三节 执笔坐姿

第四节 运腕用笔

第二章 《洛神赋》艺术特色

第一节 赵孟及其书法艺术

第二节 《洛神赋》艺术特色

第三章 《洛神赋》笔画技法

第一节 行书笔法特征

第二节 基本笔画写法

第四章 《洛神赋》偏旁技法

第一节 左偏旁

第二节 右偏旁

第三节 字头

第四节 字底

第五节 字框

第五章 《洛神赋》结构技法

第一节 独体字结构

第二节 左右结构

第三节 左中右结构

第四节 上下结构

第五节 上中下结构

第六节 包围结构

第七节 同字异构

第八节 行书结构规律

第六章 《洛神赋》章法训练

第一节 书法章法概述

第二节 《洛神赋》集字训练

第三节 《洛神赋》模拟创作

附录 《洛神赋》碑文节选

前言/序言

用户评价

市面上关于赵孟頫《洛神赋》的资料很多,但真正能够让我感受到“教学相长”的,这本书是第一本。我是一个比较注重实操的人,光看理论讲解,很容易感到枯燥乏味,而这本书在这方面就做得非常到位。它不仅仅有精美的碑帖图片,更有针对性的练习指导。书中的“临摹要点”部分,详细列出了每一个字的难点和易错点,并且给出了明确的改进建议。我经常对照着自己的练习,然后翻回书中的讲解,一下子就能找到自己问题的所在。比如,有些字我总是写得过于肥厚,缺乏赵体应有的秀丽;有些字的结构总是失衡,不够稳定。书中的讲解,就像是一位经验丰富的老师,耐心地指出我的不足,并给出具体的修改方案。此外,书中的“集字练习”和“意临体会”部分,也给我带来了很大的启发。集字练习,可以让我跳出对某一个字的死板模仿,去体会赵孟頫在不同语境下,同一个字的书写变化,这对于培养我的书法感觉非常有帮助。而意临体会,则鼓励我在理解原作精神的基础上,进行一定程度的创作,这更是将临摹的层次提升到了一个新的高度。这本书,让我从一个被动的学习者,逐渐变成了一个主动探索者。

评分我一直觉得,学习书法,尤其是学习赵孟頫这样的大家,最大的挑战不在于模仿,而在于理解。很多时候,我们看到的是字形,是表面的流畅,但却抓不住其内在的精气神。而这本书,恰恰在这方面做得非常出色。它不仅仅是告诉你“这个字长这样”,更是深入浅出地分析了赵孟頫《洛神赋》的艺术特色。比如,书中会探讨赵孟頫如何将颜真卿的雄浑、欧阳询的严谨、褚遂良的秀逸融于一体,形成自己独特的“赵体”风格。它会从字法、笔法、墨法等多个维度进行剖析,让你不仅仅是“形似”,更能逐渐达到“神似”。我特别喜欢书中的几个章节,它们专门讲解了赵孟頫在处理连绵、映带、牵丝等技巧时所运用的方法。这些技巧,对于提升行书的流动感和韵味至关重要,但又常常是初学者最容易忽视或掌握不好的一环。书中通过大量的局部放大和重点提示,让我能清晰地看到赵孟頫是如何通过微妙的笔势变化,将字与字之间巧妙地连接起来,让整篇作品浑然一体,如行云流水。同时,它还提供了非常实用的练习方法,不仅仅是简单的临摹,还包括了分段练习、重点字词突破、通篇连贯性训练等多个层面的指导。这些建议,都非常具有针对性,让我这个长期以来在书法学习上感到瓶颈的爱好者,找到了突破口。

评分这本书的出现,对于我这样追求书法进步的“老白兔”来说,简直是“久旱逢甘霖”。我之前也曾临摹过《洛神赋》,但总是感觉不得其法,临到最后,要么是疲惫不堪,要么是越临越不像。这本书的指导,让我看到了新的希望。它的特点在于,不仅仅是提供了一个清晰的碑帖,更重要的是,它将赵孟頫《洛神赋》的精髓,进行了一个系统化的梳理和解析。我喜欢书中对于“提按顿挫”的讲解,用非常形象的比喻,把复杂的运笔技巧变得浅显易懂。比如,书中会用“如锥画沙”、“如屋漏痕”来形容不同的笔触,让我能够直观地感受到其中蕴含的力量和质感。而且,它还提供了大量的“误区提示”,指出了我们在临摹过程中常犯的错误,并给出了纠正的方法。这一点对我来说太重要了,因为很多时候,我们都不知道自己错在哪里,或者不知道如何去改进。此外,书中还提供了“集字练习”和“创作参考”,这让我能够跳出对原帖的死板模仿,去尝试用赵孟頫的笔法去书写自己的内容,这极大地提升了我的学习兴趣和成就感。

评分坦白说,我对赵孟頫的《洛神赋》一直有一种“望洋兴叹”的感觉。它的美,在于浑然天成,在于那份超然物外的洒脱。我尝试过无数次临摹,但总是感觉抓不住其中的精髓,要么过于拘谨,失去了飘逸;要么过于潦草,显得俗气。直到这本书的出现,我才真正感受到了“柳暗花明又一村”的喜悦。这本书不仅仅是提供了一份清晰的碑帖,更重要的是,它为我打开了一扇理解赵孟頫书法艺术的大门。书中对于《洛神赋》整体章法、节奏的分析,让我认识到,书法不仅仅是单个字的排列组合,更是一篇作品的整体气韵。它会分析赵孟頫是如何通过字距、行距的调整,以及笔画的轻重缓急,来营造出一种跌宕起伏、抑扬顿挫的艺术效果。我尤其喜欢书中关于“笔势”的讲解,它不仅仅是讲解笔画的形态,更是深入到笔画之间的力量传递和情感表达。通过书中大量的局部放大和线条示意,我能清晰地看到赵孟頫在运笔过程中,是如何让笔锋“提”起来,“按”下去,如何通过“顿”与“挫”来制造出丰富的变化。这些细节,往往是我们在单独欣赏碑帖时容易忽略的,而这本书却将其一一呈现,并且进行了详尽的解读,这让我受益匪浅。

评分我一直觉得,书法学习的最高境界,莫过于“形神兼备”。然而,对于像我这样的普通爱好者而言,想要达到这个境界,实属不易。赵孟頫的《洛神赋》,作为行书的经典之作,其“神”的层面,更是难以捕捉。幸运的是,这本书的出现,为我提供了极大的帮助。它不仅仅提供了一个清晰的碑帖,更重要的是,它提供了一种“学习的方法”。书中对赵孟頫《洛神赋》的艺术特点,如“圆润秀丽”、“流畅自然”等,都进行了深入浅出的分析。我尤其喜欢书中关于“意境”的解读,它不仅仅是告诉你字写得美,更是告诉你,赵孟頫在书写《洛神赋》时,是如何将曹植的辞赋意境融入到笔墨之中,如何通过字形、笔势的变化,来传达出“翩若惊鸿,婉若游龙”的灵动感。这种对书法与文学结合的解读,让我对《洛神赋》的书法艺术有了更深层次的理解,也让我明白,好的书法,不仅仅是技术的展现,更是情感的抒发。

评分我之前一直以为,学习赵孟頫的《洛神赋》,要么需要名师指点,要么只能靠自己“悟”。直到这本书的问世,我才发现,原来还有如此系统、如此贴心的练习指导。这本书最大的优点在于,它将赵孟頫《洛神赋》的艺术魅力,进行了“解剖式”的分析。从整体的章法布局,到每一个字的结构,再到每一笔的起承转合,都进行了详细的讲解。我尤其喜欢书中对于“用笔”的解析,它不仅仅是告诉你笔画是什么样子,更重要的是,它会告诉你为什么会是这样。比如,它会分析赵孟頫的笔画,是如何做到“内含筋骨,外露锋芒”,是如何做到“圆润而不失筋骨”。书中的图示和文字讲解,相得益彰,让我能够清晰地看到每一个笔画的“生成过程”。而且,这本书还提供了非常实用的练习方法,比如“分字练习”、“结构分析”、“墨法运用”等等。这些练习方法,都非常具有针对性,让我能够根据自己的情况,进行有针对性的练习。这本书,让我从一个“看热闹”的观赏者,变成了一个“懂门道”的实践者。

评分这本书,简直是为像我这样的“书痴”量身定做的。我曾无数次地捧着赵孟頫的《洛神赋》碑帖,试图从中汲取养分,却总感觉隔着一层纱,难以真正领会其精髓。这本书的出现,彻底打破了这层隔阂。它不仅仅是将碑帖进行了高清复刻,更重要的是,它为我们提供了一套完整的“练习指导”。我非常欣赏书中对于“笔画的起笔、行笔、收笔”的详细解析,用非常生动的语言和图示,讲解了赵孟頫在运笔过程中的微妙变化。比如,它会告诉你,赵孟頫的笔画是如何做到“提笔若无,落笔如锥”,是如何做到“中锋行笔,笔画圆润”。这些看似微小的细节,却是掌握赵体书法的关键。此外,书中还提供了“结构分析”和“字法探究”,帮助我们理解每一个字的内部结构和整体布局。这让我不再是盲目地去临摹,而是开始有意识地去分析和学习,让我的学习更加高效和有针对性。

评分对于我这样一个常年与毛笔打交道,却又深感书法之难的爱好者来说,赵孟頫的《洛神赋》一直是我心目中的一座难以逾越的高峰。这本书的出现,无疑为我打开了通往这座高峰的一扇新大门。它的独特之处在于,它并非仅仅是将碑帖重新印刷一遍,而是以一种“庖丁解牛”的精妙手法,将赵孟頫《洛神赋》的艺术奥秘,层层剥离,呈现在读者面前。我特别欣赏书中对“笔法”的解析,它并没有停留在“起笔、行笔、收笔”这样泛泛的描述,而是深入到笔画的“起伏”、“转折”、“提按”等更为细微之处。通过大量的局部特写和箭头指示,我能够清晰地看到赵孟頫是如何用行云流水般的笔触,将静态的笔画赋予生命力的。书中对于“结构”的讲解也同样精彩,它不仅分析了字的整体平衡,更着重于每一部分之间的比例关系和相互呼应。这些深入的分析,让我从单纯的“描摹”上升到了“理解”,真正开始领悟赵孟頫书法的精髓。

评分我一直认为,学习书法,如同攀登一座高峰,需要有明确的路径和精心的指引。赵孟頫的《洛神赋》,作为行书的瑰宝,其难度系数不言而喻。而这本书,恰恰为我这样的攀登者,提供了一张详细的“登山地图”。它不仅仅是将碑帖重新呈现,更重要的是,它为我们提供了一种“由浅入深”的学习方法。我特别喜欢书中对“笔墨的枯湿浓淡”、“墨法的变化”的讲解,这对于提升书法的层次感和表现力至关重要。书中会详细分析赵孟頫是如何通过墨色的变化,来营造出不同的笔触效果,是如何通过墨法的运用,来增强字体的立体感和空间感。这种对“墨法”的深入解析,让我意识到,书法不仅仅是线条的艺术,更是墨韵的融合。此外,书中还提供了“篇章结构”的分析,帮助我们理解赵孟頫是如何处理整篇作品的节奏和韵律,如何让一幅字如同一曲优美的乐章,引人入胜。

评分这本书的出现,简直是给像我这样,对传统书法心怀向往却又不得其法的爱好者们,点亮了一盏明灯。赵孟頫的《洛神赋》历来被誉为行书的典范,其用笔之圆润、结构之严谨、意境之高远,都是我梦寐以求的。然而,以往我接触到的资料,要么是仅仅展示碑帖,留给观者自行揣摩,让我不知从何下笔;要么就是过于学术化,充斥着艰涩的理论,让我望而却步。直到这本书的问世,我才真正看到了希望。《洛神赋》练习指导,光看书名就觉得贴心至极。翻开扉页,一股醇厚的墨香扑面而来,仿佛置身于古人的书斋。精美的排版,清晰的碑帖影印,让每一个字都如同在眼前跳跃。更让我惊喜的是,它并没有止步于简单的临摹。书中对于赵孟頫的用笔特点,如“中锋为主,侧锋为辅”,以及其运笔过程中“提、按、顿、挫”的微妙变化,都进行了详尽的图文解析。不仅仅是枯燥的文字描述,更是配以了大量的示范动图,甚至还用箭头和线条标示出笔画的起承转合,仿佛作者就在手把手地教你如何运笔。每一个字的结构,每一处笔画的连接,都经过了精心的拆解和讲解。比如,书中对于“洛”字的结构,会详细分析其上下部分的比例关系,以及横画与竖画之间的呼应,甚至还会提到不同字体形态下,同一字的不同处理方式,这让我这个初学者,一下子就找到了学习的重点和方向。不再是盲目地去描摹,而是开始理解每一个笔画背后的逻辑和美学。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[唐行书]李邕李思训碑 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12106533/596893eaN720770d3.jpg)