具体描述

用户评价

说实在话,阅读这套报纸并非总是一帆风顺的。面对海量的、带有强烈时代烙印的文字,偶尔会感到思维的滞涩,需要不断地对照背景资料才能完全理解某些术语或事件的来龙去脉。但这正说明了它的深度和广度,它不是一份轻松的读物,而是需要“沉下去”才能体会其精髓的资料集。我特别喜欢它附带的一些老照片和插图,虽然清晰度受限于当时的印刷技术,但正是这种略带模糊的质感,反而增添了历史的苍茫感。总的来说,这是一套值得反复咀嚼、细细品味的珍贵史料,它提供的知识密度和历史现场感,远远超出了普通史书的范畴,是任何对那段历史有深层探究兴趣的人士案头必备的工具书。

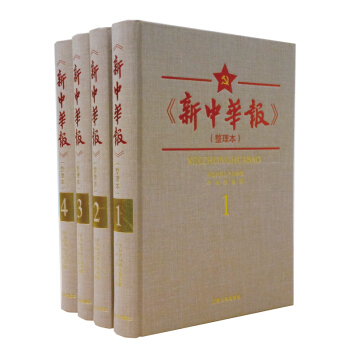

评分如果从新闻专业主义的角度来审视,这套《新中华报》综合版无疑是一份极佳的研究样本。它清晰地展示了特定时期国家喉舌媒体的运作模式、报道侧重和宣传技巧。我发现,它在叙事结构上常常采用强烈的对比手法,善于塑造鲜明的榜样人物,并在报道中融入强烈的感情色彩,旨在激发读者的某种特定情绪或行动。对于研究当代中国新闻史的学者来说,这八册书提供了最直接、最原始的一手资料,可以从中剖析出报道策略的演变,以及主流话语是如何建构和传播的。比起那些经过后人编辑和筛选的文集,这种“原汁原味”的报纸内容,更具研究的原始价值和可靠性,是构建历史理解不可或缺的一环。

评分这本《新中华报》综合版(8册)的装帧实在令人眼前一亮,那种带着历史厚重感的纸张触感,仿佛能让人瞬间穿越回那个风云激荡的年代。拿到手里沉甸甸的分量,就让人对其中的内容充满了敬畏与期待。我特别喜欢它在细节上的处理,比如封面设计上的那种朴实而有力的排版风格,与那个时代的新闻媒体气质完美契合。内页的印刷质量也相当不错,字迹清晰,版面布局讲究,即便是跨越了数十年的时光,阅读起来依然是种享受。它不仅仅是一套书,更像是一份沉甸甸的历史文物,每一个翻页的动作都充满了对往昔岁月的追忆和致敬。收藏这套书,不仅仅是收藏知识,更是收藏一段集体记忆的实体载体,这种实体感是电子阅读永远无法替代的。看着这八册书整齐地码放在书架上,心里就有一种莫名的充实感,仿佛触碰到了历史的脉搏。

评分初读这套综合版,最直观的感受就是信息的密度和广度令人咋舌。它展现了一个宏大叙事框架下的无数微小侧面。我尝试从不同的主题切入阅读,发现它的报道角度非常多元化,既有高层决策的解读,也有基层生活细节的描摹。举个例子,其中关于某个时期经济建设的报道,并不是空泛的口号,而是详细记录了某个工厂的生产指标变化、工人的劳动竞赛情况,甚至是物资调配中的小插曲。这种由宏观到微观的切换,使得历史不再是教科书上刻板的年代划分,而是充满了人情味和生活气息。通过阅读不同时期的新闻报道,我得以重新审视和理解那个时代人们的精神面貌和生活逻辑,那种亲历感和代入感是看后世解读材料所不具备的,它强迫你用当时的语境去理解当时的事情,而不是用现代的视角去审判过去。

评分这套报纸的价值,更在于其作为“时间胶囊”的无可替代性。阅读过程中,我惊喜地发现许多当时被奉为圭臬的观点或口号,放在今天来看会显得多么稚嫩或局限。这种新鲜的“错位感”恰恰是历史学习中最宝贵的财富——理解历史的复杂性,而非用简单的“对”或“错”来标签化。我尤其关注它在社会思潮变迁时期的反应。比如,某个重大会议召开后,媒体舆论的迅速统一和热烈响应,那种全国上下万众一心、思想高度集中的状态,通过当时的文字笔触得以生动展现。这让我深刻体会到,在特定的历史情境下,信息传播的特点和人们接受信息的方式是如何被塑造的。它为我们提供了一面镜子,映照出不同社会形态下的意识形态是如何运作和影响个体的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有