具体描述

编辑推荐

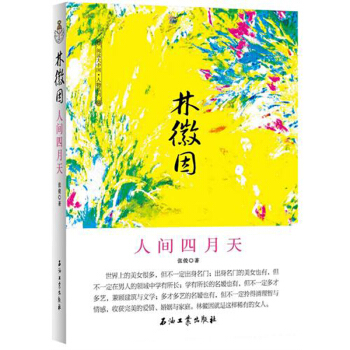

文落如花,人淡如菊,年华无伤,岁月静好。林徽因自传式独家心灵告白,传世经典迄今为止最完整收录

诗歌、散文、小说、书信、建筑小品文……完美重现林徽因惊世才华

林徽因诞辰110周年暖心珍藏

倾心追忆二十世纪最美丽的中国女人

内容简介

林徽因传世经典迄今为止最完整收录。诗歌、散文、小说、书信、建筑小品文……完美重现林徽因惊世才华。

林徽因,集万千宠爱于一身的一代才女。她精通文理,学贯中西,在诗歌、小说、散文、戏剧、绘画、翻译等方面成就斐然。她几乎标志着一个时代的颜色,出众的才,倾城的貌,情感生活也像一个春天的童话,幸福而浪漫。

本书几乎收录了林徽因所有的经典文学作品。每篇文章都是她灵动思绪和满腹才华的凝结。她的语言温婉淡雅,如行云流水,又如拂面的春风。可以说。她的文字拥有超越时间的魅力。笔下流露出令人惊讶的对民间百态的深谙。

作者简介

目录

第一辑 散文我的世界是寂静无声的悼志摩

纪念志摩去世四周年

窗子以外

蛛丝和梅花

彼此

一片阳光

第二辑 书信这世界总有人在等着你

致胡适

致沈从文、张兆和

致费正清、费慰梅

致梁思庄

致梁再冰

致傅斯年

致金岳霖

致梁思成

第三辑 小说你是那一树一树的花开

窘

九十九度中

钟绿

吉公

文珍

绣绣

第四辑 建筑妙不可言之建筑小品文

闲谈关于古代建筑的一点消息

山西通信

达芬奇——具有伟大远见的建筑工程师

和平礼物

谈北京的几个文物建筑

中山堂

北京市劳动人民文化宫

故宫三大殿

北海公园

天坛

颐和园

鼓楼、钟楼和什刹海

雍和宫

故宫

第五辑 诗歌你就是那人间的四月天

那一晚

谁爱这不息的变幻

仍然

激昂

笑

深夜里听到乐声

情愿

山中一个夏夜

你是人间的四月天

忆

深笑

风筝

别丢掉

雨后天

记忆

无题

题剔空菩提叶

黄昏过泰山

昼梦

八月的忧愁

山中

静坐

时间

人生

展缓

哭三弟恒

古城黄昏

六点钟在下午

一串疯话

精彩书摘

窘暑假中真是无聊到极点,维杉几乎急着学校开课,他自然不是特别好教书的,——平日他还很讨厌教授的生活——不过暑假里无聊到没有办法,他不得不想到做事是可以解闷的。拿做事当作消遣也许是堕落。中年人特有的堕落。“但是,”维杉狠命地划一下火柴,“中年了又怎样?”他又点上他的烟卷连抽了几口。朋友到暑假里,好不容易找,都跑了,回南的不少,几个年轻的,不用说,更是忙得可以。当然脱不了为女性着忙,有的远赶到北戴河去。只剩下少朗和老晋几个永远不动的金刚,那又是因为他们有很好的房子有太太有孩子,真正过老牌子的中年生活,谁都不像他维杉的四不像的落魄!

维杉已经坐在少朗的书房里有一点多钟了,说着闲话,虽然他吃烟的时候比说话的多。难得少朗还是一味的活泼,他们中间隔着十年倒是一件不很显著的事,虽则少朗早就做过他的四十岁整寿,他的大孩子去年已进了大学。这也是旧式家庭的好处,维杉呆呆地靠在矮榻上想,眼睛望着竹帘外大院子。一缸莲花和几盆很大的石榴树,夹竹桃,叫他对着北京这特有的味道赏玩。他喜欢北京,尤其是北京的房子、院子。有人说北京房子傻透了,尽是一律的四合头,这说话的够多没有意思,他哪里懂得那均衡即对称的庄严?北京派的摆花也是别有味道,连下人对盆花也是特别地珍惜,你看哪一个大宅子的马号院里,或是门房前边,没有几盆花在砖头叠的座子上整齐地放着?想到马号维杉有些不自在了,他可以想像到他的洋车在日影底下停着,车夫坐在脚板上歪着脑袋睡觉,无条件地在等候他的主人,而他的主人无聊真是到了极点。他想立起身来走,却又看着毒火般的太阳胆怯。他听到少朗在书桌前面说:“昨天我亲戚家送来几个好西瓜,今天该冰得可以了。你吃点吧?”他想回答说:“不,我还有点事,就要走了。”却不知不觉地立起身来说:“少朗,这夏天我真感觉沉闷,无聊!委实说这暑假好不容易过。”少朗递过来一盒烟,自己把烟斗衔到嘴里,一手在桌上抓摸洋火。他对维杉看了一眼,似笑非笑地皱了一皱眉头——少朗的眉头是永远有文章的。维杉不觉又有一点不自在,他的事情,虽然是好几年前的事情,少朗知道得最清楚——也许太清楚了。

“你不吃西瓜么?”维杉想拿话岔开.少朗不响,吃了两口烟,一边站起来按电铃,一边轻轻地说:“难道你还没有忘掉?”

“笑话!”维杉急了,“谁的记性抵得住时间?”

少朗的眉头又皱了一皱,他信不信维杉的话很难说。他嘱咐进来的陈升到东院和太太要西瓜,他又说:“索性请少爷们和小姐出来一块儿吃。”少朗对于家庭是绝对的旧派,和朋友们一处时很少请太太出来的。

“孩子们放暑假,出去旅行后,都回来了,你还没有看见吧?”

从玻璃窗,维杉望到外边,从石榴和夹竹桃中间跳着走来两个身材很高,活泼泼的青年和一个穿着白色短裙的女孩子。

“少朗,那是你的孩子长得这么大了?”

“不,那个高的是孙家的孩子,比我的大两岁,他们是好朋友,这暑假他就住在我们家里。你还记得孙石年不?这就是他的孩子,好聪明的!”

“少朗,你们要都让你们的孩子这样的长大,我,我觉得简直老了!”

竹帘子一响,旋风般地,三个活龙似的孩子已经站在维杉跟前。维杉和小孩子们周旋,还是维杉有些不自在,他很别扭地拿着长辈的样子问了几句话。起先孩子们还很规矩,过后他们只是乱笑,那又有什么办法?天真烂漫的青年知道什么?

……

用户评价

《我也曾从这世界经过:林徽因文传》是一本让我读来倍感亲切的书。它没有采用过于学术化的语言,而是用一种娓娓道来的方式,将林徽因的故事徐徐展开。我仿佛置身于那个民国时期的北京,亲眼目睹了她与徐志摩的浪漫邂逅,感受了她与梁思成之间深厚的学术情谊,也体会了她与金岳霖之间那份超然物外的默契。书中对细节的描绘极其到位,无论是她对诗歌的感悟,还是她对生活的热爱,亦或是她面对困难时的坚韧,都让我仿佛能感同身受。它让我看到了林徽因作为妻子、作为母亲、作为朋友的另一面,那些平凡生活中的点滴,构成了她完整的人生画卷。我喜欢书中对她晚年生活的描写,即使身体抱恙,她依然保持着对生活的热情和对艺术的追求,这种精神力量,令人肃然起敬。这本书,就像一位老友在跟我分享一位故人的故事,充满了真挚的情感和深刻的理解。

评分读完《我也曾从这世界经过:林徽因文传》,心中久久不能平静。它所描绘的林徽因,不再是书本上冰冷的名字,而是跃然纸上,有温度、有思想、有情感的个体。我尤其被书中对她建筑设计理念的探讨所打动。在那个男权主导的时代,她能够凭借自己的才华和努力,在建筑界占据一席之地,本身就是一件了不起的事情。书中细腻地勾勒出她如何将中式传统建筑的韵味与现代建筑的功能性相结合,如何用她的设计语言,让古老的建筑焕发出新的生命。不仅仅是梁思成,书中也深入地探讨了她与其他人物的关系,那些情谊,那些羁绊,都被刻画得淋漓尽致,让我看到了一个更加立体、更加复杂的林徽因。它没有刻意神化,也没有过度贬低,而是以一种客观而又充满人文关怀的视角,展现了她跌宕起伏的人生。这本书让我明白,即使是那样耀眼的才女,也曾有过迷茫、有过痛苦,但正是这些经历,才成就了她独一无二的魅力。

评分第一次翻开这本《我也曾从这世界经过:林徽因文传》,就被那温婉而又略带忧伤的书名所吸引。林徽因,这个名字本身就自带一种传奇色彩,她是中国近代史上绕不开的一位女性,才女、建筑师、诗人,她的故事,又岂止是那些耳熟能详的诗词和设计图能够概括的?我总是忍不住去想象,那个生活在动荡年代的女子,是如何在战火纷飞中坚守着对美的追求,如何在复杂的感情纠葛中保持着独立的灵魂。我期待这本书能带我走进她真实的生活,去感受她内心深处的喜怒哀乐,去理解她那些看似矛盾却又充满魅力的选择。它不仅仅是一本传记,更像是一扇窗,让我得以窥见一个鲜活的、有血有肉的林徽因,而不是那个被符号化的“民国女神”。我渴望在这字里行间,寻找到与她的共鸣,也更清晰地认识那个时代的女性,她们所经历的挣扎、所怀揣的梦想,以及她们是如何在历史的洪流中留下属于自己的印记。这本书,对我而言,是一次与历史对话,也是一次与心灵的探寻。

评分《我也曾从这世界经过:林徽因文传》是一本让人回味无穷的书。它没有刻意去制造戏剧冲突,而是用一种平静而又深刻的笔触,描绘了一个女性的成长轨迹。我被书中对她人生重大抉择的探讨所吸引,她是如何在个人情感与社会责任之间找到平衡,如何在理想与现实之间做出取舍。书中对她与梁思成共同投身建筑事业的描写,让我看到了他们之间那种超越物质的精神契合,那种对事业的执着和对国家民族的责任感。它让我明白,林徽因不仅仅是一个诗人,更是一个有担当、有远见的知识分子。这本书让我思考,在那个特殊的年代,女性的生存状态是怎样的,她们是如何在夹缝中求生存,又是如何在有限的舞台上施展才华。它是一部传记,更是一面镜子,映照出那个时代的风貌,也映照出女性力量的觉醒。读完此书,我心中充满了敬意,也更加理解了“独立女性”的真正含义。

评分这是一本意料之外的精彩之作。《我也曾从这世界经过:林徽因文传》以其独特的叙事角度,彻底颠覆了我对林徽因的既有印象。它不仅仅局限于讲述她的生平事迹,更是深入挖掘了她思想的根源和精神世界的波动。书中对于她早期留学经历的描写,让我看到了一个在东西方文化碰撞中成长的青年才女,她如何吸收、融合,最终形成了自己独特的艺术视野。我特别欣赏书中对于她创作过程的剖析,无论是诗歌还是文章,都充满了灵动和智慧,让我不禁感叹她的才华横溢。它让我意识到,林徽因的魅力,不仅仅在于她的美貌和才情,更在于她那颗不断探索、永不满足的心。这本书让我对“才女”这个词有了更深刻的理解,它不仅仅是天赋,更是日复一日的努力和对艺术的虔诚。它让我看到,一个伟大的灵魂,是如何在时代的洪流中,坚持着自己的方向,发出耀眼的光芒。

评分京东正版全新京东正版全新

评分很不错的书,内容很好,很实用!

评分林徽因,是个传奇的女人,跟着她的文字一起陶醉

评分很不错的书,内容很好,很实用!

评分不得不说这是我在京东买了十多本书里面,我最不满意的一顿本,这本书打开以后,我能明显的觉得,这个封面是脏的,而且还有一点点破还破损的痕迹,完全没有想到在京东买的书会是这样子的,我印象中京东应该是很负责的,但是,没有想到这一次的购物让我觉得很不满意。勉强给个三颗星,我希望下一次京东配送的时候应该能够再注意一点。

评分不错

评分很好

评分很不错的书,内容很好,很实用!

评分书的纸张还不错,包装也很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![莫洛亚作品集:三仲马传 [Les Trois Dumas] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11633210/5538b7e0Nf3db1774.jpg)

![音乐至上:里卡尔多·穆蒂自传 [Riccardo Muti] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11878589/56f906d6N9b4ab952.jpg)

![里根传:上册 [Reagan: The Life] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12023563/5864d5f1Ne811477a.jpg)

![恩佐·法拉利 [Enzo Ferrari The Man, the Cars, th] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12066566/582534d5N648d4f22.jpg)