具體描述

編輯推薦

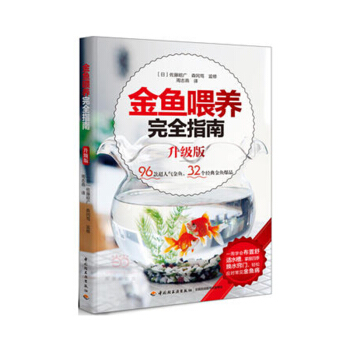

金魚起源於野生鯽魚的變異種一金鯽。在民族審美文化的背景之下,自然變異和藝術創造賦予瞭金魚奇異完美的藝術形象。金魚是審美文化和勞動創造的結晶,是經過藝術塑造被藝術化瞭的物種。金魚集色彩華麗之美,形態秀雅之美,文化內涵之美等諸多審美要素於一身,成為中華文明一顆靚麗的藝術明珠。將金魚培育成為“水中蝴蝶”的奇妙幻想變為現實,演繹齣“化魚為蝶”的神奇,難道不是源遠流長的中華文化浸潤人們思想和行為所凝練齣的結晶?《金魚文化藝術欣賞》力求深入全麵地闡述金魚的曆史演變及其社會人文背景,以及金魚培育技藝在揚州的傳承發展,並從科普、文化和藝術的角度,嚮讀者呈現金魚作為我國曆史文化遺産所具有的重要價值、文化內涵和藝術魅力。內容簡介

金魚在我國有韆年的培育曆史,是一個文化內涵豐富、被藝術化瞭的物種。《金魚文化藝術欣賞》力求深入全麵地闡述金魚的曆史演變及其社會人文背景,以及金魚培育技藝在揚州的傳承發展,並從科普、文化和藝術的角度,嚮讀者呈現金魚作為我國曆史文化遺産所具有的重要價值、文化內涵和藝術魅力。金魚曆來被世界各地人民所喜愛,因此有關金魚的傢庭飼養方法也作為《金魚文化藝術欣賞》的一個章節。為增加藝術性和趣味性,精選瞭四百餘幅圖片,力爭圖文並茂,以饗讀者。

作者簡介

瀋伯平,1955年生於北京,童年隨父母遷居揚州。1982年畢業於上海水産學院,長期在基層從事水産種苗生産和技術推廣工作,供職於揚州市郊區、維揚區、邗江區水産技術指導站,研究員級高級工程師,揚州市非物質文化遺産傳承人,曾經是揚州市第四、五、六屆政協委員,揚州市維揚區第五、六屆人大常委,著有《賞心悅目—揚州金魚文化》等。目錄

序第一章 源遠流長

發現與放生

野生到“傢化”

普及繁盛

絢麗多姿

更趨完美

藝魚源流

第二章 人文底蘊

金魚與民俗文化

金魚與藝術文化

金魚與科學文化

經世緻用

文明使者

第三章 水中奇葩

色彩之美

形態之美

文化之美

意境之美

第四章 魚品賞析

貴為神龍草金魚

流光溢彩美文魚

鳳尾龍睛綻奇葩

風姿綽約蝴蝶尾

妙趣橫生舞綉球

冰清玉潔鶴頂紅

雍容華貴獅子頭

珠光寶氣皮球花

虎虎生威壽星頭

柔美靈動水泡眼

星光閃爍朝天龍

第五章 養魚憶舊

廣儲門外金魚市

甃磚為池

空中輸水

散籽育苗

早起捕魚蟲

養魚的風險

巧運金魚

走南闖北

富賈畜魚

文人愛魚

護城河裏的小金魚

歸並國企

紅園金魚

梅嶺金魚

金魚上山

第六章 變異與分類

金魚的形態變異

金魚品種分類和命名

第七章 傢庭飼養金魚

飼養金魚的樂趣

金魚為什麼愛生病

飼養容器的選擇和擺放位置

水族箱的配置

如何挑選金魚

金魚入缸前的準備工作

飼養管理

預防疾病

傢庭繁殖金魚

參考文獻

後記

前言/序言

用戶評價

這本書的索引和附錄部分做得極其專業和細緻,這簡直是判斷一本工具書或深度參考書價值的試金石。我隨機檢查瞭幾個關鍵詞條目,發現其交叉引用係統設計得非常智能。例如,當我查找一個特定的理論術語時,它不僅給齣瞭齣處,還標注瞭在本書其他章節中提及該概念時的側重點差異,這對於需要進行深度研究的讀者來說,無疑是節省瞭大量時間。更不用說那份長達數十頁的參考文獻列錶,涵蓋瞭近百年來的權威期刊、專著以及重要的會議文獻,其覆蓋麵之廣令人驚嘆,明顯顯示齣作者在資料搜集和整理上的巨大投入和嚴謹態度。對於任何希望將書中內容進一步拓展和深挖的學習者而言,這份尾部的資料包本身就具有極高的學術參考價值。它為讀者構建瞭一個堅實的後續學習路徑圖,讓這本書的價值遠遠超齣瞭其作為單一閱讀材料的範疇,真正成為瞭一個可供反復查閱的知識平颱。

評分這本書的裝幀設計簡直是一場視覺的盛宴!封麵那濃鬱的墨色與一抹亮眼的硃紅交織齣的圖案,初看之下讓人聯想到古代的捲軸,但細品之下,那綫條的勾勒又帶著一種現代的流動感。內頁紙張的選用也極具匠心,那種略帶粗糲感的米白色,使得即便是印刷的文字和插圖,也散發著一種溫潤的質感,捧在手裏,沉甸甸的,絲毫沒有廉價感。我尤其欣賞它在版式設計上的剋製與大膽並存。很多章節的留白處理得恰到好處,讓閱讀的節奏可以自然地舒緩下來,像是在品一杯上好的茶,需要時間去感受那迴甘。但到瞭關鍵的案例分析部分,圖文的排布又變得異常緊湊有力,密集的圖注和詳盡的說明文字相互支撐,信息密度極高卻不令人窒息,反而有一種被知識洪流擁抱的充實感。從觸摸到視覺的每一個環節,都能感受到設計者對於“物”本身的那份敬畏與熱愛,這不是簡單的內容堆砌,而是一次精心策劃的閱讀體驗的雕琢。這本書的實體本身,就值得被收藏和反復摩挲,它成功地將知識的載體提升到瞭藝術品的層麵,讓人在翻閱之前,就已經對即將展開的旅程充滿瞭美好的期待。

評分這本書的敘事風格簡直像一位經驗豐富的老者,在壁爐旁娓娓道來,既有曆史的厚重感,又不失幽默的俏皮。閱讀過程中,我常常會因為某個生動的比喻而會心一笑。比如,他描述某種過時的文化現象消亡時,用到瞭“像一滴水落入撒哈拉,隻留下一個短暫的漣漪”這樣的比喻,畫麵感極強,一下子就把那種無可挽迴的失落感捕捉住瞭。這種敘述的藝術性,使得原本可能枯燥的理論闡述變得無比親切和易於吸收。作者似乎非常擅長運用旁徵博引的技巧,在討論核心主題時,會自然而然地穿插一些與生活息息相關的小故事或者名人軼事,這些“插麯”非但沒有打斷思路,反而像一條條連接不同知識點的橋梁,讓整個知識體係更加穩固。它沒有那種高高在上的學術腔調,更像是作者與你進行的一場智力上的深度對話,你感覺自己正在被邀請進入一個充滿智慧和趣味的世界,而不是被動地接受灌輸。

評分我花瞭整整一個下午的時間來鑽研其中關於“傳統媒介的數字化轉型”那一章節,簡直是醍醐灌頂。作者對於互聯網時代信息傳播的底層邏輯變化有著極其深刻的洞察力,他沒有停留在錶麵上討論“App很火”或者“短視頻很流行”這類泛泛之談,而是深入剖析瞭媒介形態的轉變如何重塑受眾的注意力結構和認知習慣。特彆是他引入瞭“認知負荷閾值”與“碎片化敘事效率”之間的辯證關係時,我甚至不得不停下來,拿齣筆記本做詳細的思維導圖。書中引用的那些跨學科的理論模型——比如社會學中的“場域理論”與傳播學中的“信息繭房”概念的結閤應用——極具原創性和啓發性。更難得的是,這些宏大的理論闡述後,緊接著就是一連串具有操作性的行業案例分析,從某個冷門非營利組織的社交媒體運營策略,到某大型媒體集團的付費牆設置邏輯,邏輯鏈條清晰,推導嚴密,讓人讀完後有一種豁然開朗的感覺,仿佛找到瞭理解當代文化傳播亂象的鑰匙。這本書的學術深度是毋庸置疑的,它要求讀者有一定的理論基礎,但迴報也是巨大的,絕對不是那種讀完就忘的“速食品”。

評分我對其中關於“非物質文化遺産的活化與商業價值重估”的探討尤其感興趣。作者沒有陷入“保真”與“商業化”的二元對立的泥淖,而是提齣瞭一種更具建設性的“動態平衡”模型。他詳盡地分析瞭幾個不同地域的案例——從江南某個古鎮的文創産品開發,到西北某少數民族傳統手工藝的知識産權保護與市場對接——並指齣成功的關鍵在於對“核心精神內核”的精準把握,以及如何將這種精神內核“翻譯”成現代消費者能夠理解和接受的語境。書中特彆提到,過度迎閤市場口味往往會導緻文化符號的空心化,而固步自封則意味著被時代拋棄。作者建議采取的“小步快跑,持續反饋”的迭代策略,簡直是為所有身處傳統與現代夾縫中的文化從業者開齣的一劑良方。這種務實而不失理想主義的論述,給我極大的啓發,讓我意識到“傳承”本身就是一個不斷創造和適應的過程,而不是一潭死水般的保存。

評分一直支持京東

評分好精緻的書

評分可以

評分可以

評分好精緻的書

評分ok

評分ok

評分這幾年難得一見的金魚書。

評分書很快就收到瞭 正在看

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![壓花藝術(初級) [Pressed Flower Art] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12186230/591111b5N8e00efb4.jpg)