具体描述

用户评价

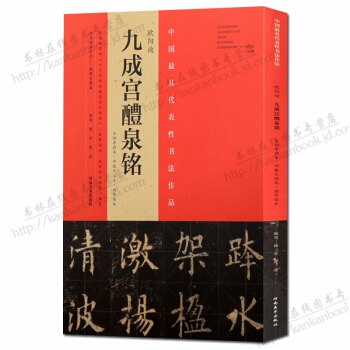

我一直认为,欣赏书法作品,最重要的在于“读懂”笔墨背后的精神。这本书在这一点上做得非常出色。宋拓李祺本,让我看到了欧阳询作为“书圣”王羲之之后,如何集前人精华,创立了严谨端庄、法度森严的楷书典范。那笔画的起承转合,结构的点画组合,都蕴含着中国传统美学的精髓,充满了内在的逻辑和韵律。而邓散木先生的临本,则让我看到了他对“九成宫”的深入研究和创新性转化。他并非死守原帖,而是在领悟了原碑的精神之后,用自己的笔墨去“活化”它,让古老的法度焕发出新的生命力。他的笔锋更加锐利,用墨更加大胆,在保持了庄重感的同时,更添了几分现代的锐气。杨华先生的临本,则展现了另一种境界。他的笔墨更加内敛,更加注重线条的温润和墨色的变化,仿佛是对“九成宫”深邃内涵的一种静谧的表达。通过这些不同版本的对比,我得以窥见“九成宫”在不同时代、不同书家手中,所呈现出的丰富多样的艺术魅力,这让我对书法艺术的理解更加深刻。

评分邓散木先生的临本,我一直认为是他书法生涯中一个重要的里程碑。他的临摹,并非简单的复刻,而是融入了他自己对“九成宫”的深刻理解和艺术追求。在保持欧阳询原碑严谨结构的基础上,邓散木先生的笔墨更显洒脱,线条更具生命力。读他的临本,你能感受到一种内在的张力,一种“古不乖时,今不同弊”的创作理念。他并没有被原碑所束缚,而是在继承中发展,在创新中求变。书中的对比,让我得以窥见一位现代书法大家如何与一位古代巨匠对话,如何将经典的力量转化为具有时代感的艺术表达。每次翻阅邓散木的临本,我都会被他那种精妙的运笔和对墨色的绝妙控制所折服,他让“九成宫”在现代语境下焕发出新的生命力。我尤其喜欢他处理某些转折处的力度和速度,既有力度又不失圆润,这种技巧的掌握,是需要长年累月的积累和对书法艺术的透彻领悟。这本书为我提供了绝佳的学习范本,也让我对书法艺术的传承与发展有了更深的认识。

评分每当我翻开这本书,总会有一种莫名的激动。那是因为,我看到了“九成宫醴泉铭”在不同时期的生命轨迹。宋拓李祺本,就像是一件出土的国宝,它承载着历史的沧桑,也保留着原碑最原始的质感。那种古朴的墨色,那种略带模糊的边缘,都让我感受到一种历史的真实感,仿佛能够触摸到千年前的笔墨。我曾经花了很多时间去研究李祺本的拓印细节,研究它如何最大程度地还原了欧阳询笔下的线条和结构,这种沉浸式的体验,让我对书法艺术有了更深的敬畏。而邓散木先生的临本,则为这件古典作品注入了现代的活力。他的笔触更加遒劲,结构更加紧凑,仿佛是在用一种更加有力的方式,重新解读“九成宫”的法度。我喜欢观察邓散木临本中那些充满力量的笔画,它们充满了动感和节奏,让人心潮澎湃。杨华先生的临本,则呈现出一种温润而儒雅的风格。他的笔锋更加细腻,墨色变化更加丰富,仿佛是在用一种更加柔和的方式,来展现“九成宫”的端庄与内敛。这本书的多版本呈现,让我得以从不同角度去欣赏同一件艺术品,理解其在历史长河中的演变与传承,这种体验是无与伦比的。

评分作为一名对中国古典艺术充满热情的读者,我不得不说,这本书的出现,填补了我一直以来在研究“九成宫醴泉铭”不同版本上的一个重要空白。我常常沉浸在历史的尘埃中,试图去追寻那些早已消失的笔墨痕迹。而这本书,通过宋拓李祺本、邓散木临本、杨华临本的精心汇集,让我得以在同一个地方,近距离地审视这同一件经典作品在不同时期的生命力。李祺本的古朴苍劲,承载着历史的沧桑;邓散木的洒脱奔放,展现了现代的活力;杨华的温润细腻,流露出精湛的技艺。这种直观的对比,对于我理解书法艺术的演变,理解不同时代、不同书家对经典的解读方式,提供了极其宝贵的参照。我甚至可以想象,在某个寂静的夜晚,李祺先生是如何小心翼翼地拓印下这珍贵的碑文,邓散木先生又是如何挥洒自如地再现笔意,杨华先生又是如何用一颗虔诚的心去体悟每一笔的走向。这一切,都仿佛跃然纸上,让我激动不已。

评分我一直认为,一本好的书法鉴赏书籍,应该能够带领读者走进作品的内心世界。这本书在这方面做得非常出色。宋拓李祺本,是历史最原始的见证。它保留了欧阳询笔下最真实的韵味,那种笔画的起伏、结构的呼应,都充满了生命力。我喜欢观察李祺本中那些细微的笔触,它们就像是欧阳询在创作时的呼吸,时而轻柔,时而有力,充满了自然的韵律。而邓散木先生的临本,则是一种对经典的致敬与超越。他在临摹时,不仅仅是模仿形体,更是去捕捉欧阳询的精神内核,并通过自己的笔墨进行重新演绎。他的线条更加果敢,用墨更加老辣,在保持了“九成宫”的严谨之余,又增添了几分洒脱的气质,这是一种非常了不起的艺术成就。杨华先生的临本,则展现了一种温润而内敛的风格。他的线条圆润流畅,墨色变化丰富,仿佛是在用一种更柔和的方式,来诠释“九成宫”的端庄与大气。通过这三个不同版本的对比,我不仅学习了“九成宫”的法度,更感受到了书法艺术的多样性,以及不同书家在面对同一经典时所产生的不同艺术火花,这让我对书法艺术的理解更加立体和深刻。

评分我一直坚信,好的书法作品,不仅在于其字形的美观,更在于其内在的精神力量。这本书,在这一点上,展现得淋漓尽致。“九成宫醴泉铭”本身就是一座书法艺术的高峰,而本书通过呈现宋拓李祺本,让我们得以窥见欧阳询笔法的原貌,感受到其严谨、端庄、法度森严的楷书典范。李祺本的古朴,仿佛是历史沉淀下来的精华,它带着一种岁月的温度,让人心生敬畏。而邓散木先生的临本,则是我非常喜欢的版本之一。他的笔下,既有对原碑结构的精准把握,又注入了他自己对书法的理解和创新。他的线条更加硬朗,用墨更加苍劲,在保持了“九成宫”的庄重感的同时,又增添了几分现代的锐气和生命力,仿佛是在与欧阳询进行着一场跨越时空的对话。杨华先生的临本,则展现了另一种温润的风格。他的笔触细腻,墨色浓淡变化自然,给人一种宁静致远之感,仿佛是在用一种更温和的方式,去阐释“九成宫”的深邃内涵。通过这三个不同版本的对比,我得以更全面地理解“九成宫”的艺术价值,以及书法艺术在传承中不断发展和创新的魅力。

评分“九成宫醴泉铭”作为楷书的巅峰之作,其历史地位毋庸置疑。而本书的价值,则在于它提供了一个多维度、多层次的鉴赏视角。宋拓李祺本,是最接近原碑的传世珍品,其古朴自然的拓印风格,让我能够最大程度地感受欧阳询笔法的原貌。那种墨色渗透纸张的质感,以及边缘模糊的自然效果,都散发着一种无法复制的时代气息。而当我将目光转向邓散木先生的临本时,我看到了另一种解读。他的线条更加硬朗,结构更加紧凑,仿佛是在欧阳询的基础上,注入了更强的骨力。这是一种基于深刻理解的再创作,而非简单的模仿。他用自己独特的笔墨语言,重新诠释了“九成宫”的严谨与庄重。而杨华先生的临本,则展现了另一种温润的力量。他的线条流畅而富有弹性,墨色浓淡变化自然,给人一种宁静致远之感。通过这三个不同版本,我不仅学习了“九成宫”的精髓,更深刻地体会到了书法艺术的传承与发展,以及不同书家在遵循经典的同时,如何展现个性的魅力。

评分说实话,对于“九成宫醴泉铭”的了解,很多读者可能仅限于知道它是欧阳询的代表作。但这本书,却真正让我走近了它的灵魂。宋拓李祺本,是历史留下的最真切的印记。它承载的不仅仅是文字,更是那个时代的气息,是当时工匠们精湛的拓印技艺,是无数文人墨客对其的珍视与流传。每一条细微的裂痕,每一处墨色的深浅,都诉说着一段不为人知的故事。我经常会拿出放大镜,仔细端详李祺本的每一个细节,仿佛就能听到历史的回响。而邓散木先生的临本,则让我看到了“九成宫”在近现代的生命力。他的笔下,是欧阳询对法度的严谨,也是他自己对艺术的独特理解。他的线条刚劲有力,结构紧凑,充满了动态的美感,仿佛能感受到他在临摹时的激情与思考。而杨华先生的临本,则是一种温和的传承。他的笔致细腻,墨色温润,在继承传统的同时,又融入了自己独特的审美情趣,使得“九成宫”展现出一种别样的风韵。这本书的价值,就在于它不仅仅是简单地展示作品,而是通过不同版本的对比,让读者能够深入地理解“九成宫”的演变,理解书法艺术的传承与创新。

评分杨华先生的临本,给我的感觉则是一种温润而内秀的风格。相较于邓散木先生的洒脱,杨华先生的笔触更加细腻,更加注重线条的质感和墨色的变化。他的临摹,更像是一种对“九成宫”精神的虔诚解读,他用自己的笔墨,去重现欧阳询笔下的那种庄重、严谨,同时又赋予了它一种温和的力量,一种内敛的光华。书中的呈现,让我能够细致地品味到杨华先生在临摹过程中所投入的心血和对细节的极致追求。他的线条,既有古朴的韵味,又不失现代的审美情趣,可以说是一种非常成功的“古为今用”的典范。我曾尝试着去模仿他的笔法,但总是难以达到他那种细腻的层次感和饱满的墨色。这种风格的差异,也让我更加清晰地认识到,即使是同一碑帖,在不同书法家的演绎下,也能呈现出如此多样的艺术面貌,这正是中国书法的魅力所在。这本书就像一个缩影,展现了书法艺术的丰富性和包容性。

评分“九成宫醴泉铭”这名字本身就带着一股历史的厚重感,我第一次翻开这本书,就被那扑面而来的墨香和苍劲有力的笔画深深吸引。这本书不仅仅是一部书法作品的集锦,更像是一次穿越时空的对话。欧阳询“九成宫醴泉铭”的碑文,其严谨的结构、端庄的体势,早已被奉为楷书的典范。书中所呈现的宋拓李祺本,更是将这份经典的韵味得以最忠实的保留,每一处折转、每一笔捺,都仿佛凝聚着千年的时光。我尝试着去临摹,去体会那笔尖下力量的起伏,线条的沉浮,真的感觉像是与古人进行着一场无声的交流,他的严谨、他的功力,都在字里行间流淌,让我惊叹不已,也让我深刻反思自己平日练习中的浮躁与随意。书中对这些不同版本拓本的细致呈现,使得读者能够清晰地辨析出不同时期、不同收藏者对原碑的保存与传承所带来的细微差异,这对于一个书法爱好者来说,无疑是极大的宝藏。尤其是在研究书法演变史、碑刻流传史方面,这本书提供了非常宝贵的第一手资料。我曾花费数小时,对比着不同拓本的细节,感受其中微妙的差异,这种体验是任何高清扫描件或图片都无法比拟的,那是一种触感,一种质感,一种历史的温度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有