具体描述

内容简介

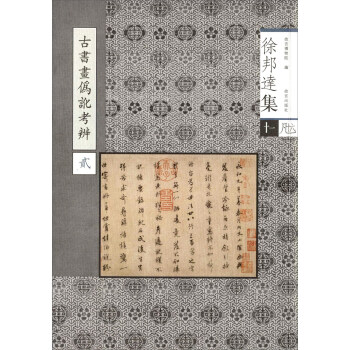

《古书画伪讹考辩(2)》内容包括东晋;王羲之图;王献之图二;谢安图三;顾恺之图四;晋无名氏图五;唐;阎立德、阎立本图六;冯承素图八;褚遂良图九;陆柬之图一○;孙过庭图一一;吴道玄图一二;卢楞伽图一三;玄宗李隆基图一四;李白图一五;张旭图一六;卢鸿图一七;王维图一八;周防图一九;徐浩图二○;颜真卿图二一等等。目录

东晋王羲之图

王献之图二

谢安图三

顾恺之图四

晋无名氏图五

唐

阎立德、阎立本图六

冯承素图八

褚遂良图九

陆柬之图一○

孙过庭图一一

吴道玄图一二

卢楞伽图一三

玄宗李隆基图一四

李白图一五

张旭图一六

卢鸿图一七

王维图一八

周防图一九

徐浩图二○

颜真卿图二一

柳公权图二二

释怀素图二三

白居易图二四

五代

杨凝式图二五

胡瓌图二六

石恪图二七

五代(南唐)

周文矩图二八

顾闳中图二九

北宋

李成图三○

徐铉图三一

李建中图三二

释巨然图三

范宽图三四

武宗元图三五

吕夷简图三六

范仲淹图三七

刘敞图三八

赵昌图三九

蔡襄图四一

文同图四二

苏轼图四三

黄庭坚图四四

王诜图四五

李公麟图四六

徽宗赵佶图四八

前言/序言

用户评价

我一直以来都对中国古代书画有着浓厚的兴趣,尤其是那些流传下来的珍贵作品。然而,随着研究的深入,我逐渐意识到,在浩瀚的书画史长河中,伪作、讹传之说层出不穷,这不仅给后人的鉴赏和研究带来了极大的困扰,也让许多宝贵的历史信息变得模糊不清。正是在这种背景下,我发现了《古书画伪讹考辩(2)》。虽然我还没有机会深入阅读这本书的具体内容,但仅仅从书名本身,我便能感受到其份量和重要性。我相信,这本书的出版,必然是对中国书画史研究领域的一次重要补充和深化。对于像我这样的业余爱好者来说,辨别真伪、釐清讹误,无疑是提升鉴赏能力、真正领略古代艺术魅力的基石。我期待着这本书能够为我们揭示更多鲜为人知的书画辨伪知识,帮助我们拨开迷雾,更清晰地认识那些承载着历史与艺术价值的杰作。我想象着书中会包含大量的案例分析,或许会对某位名家,如顾恺之、阎立本,甚至是宋元时期的大师们的作品进行细致的考察,指出那些容易被忽视的破绽,或者解释那些流传甚广但实则谬误的说法。这种严谨的考证精神,正是古代书画研究中最宝贵也最稀缺的特质之一。我迫切地希望,这本书能够用通俗易懂的语言,将那些复杂的鉴伪方法和理论呈现出来,让我们这些非专业人士也能从中受益,不再仅仅是“看热闹”,而是能够真正“看门道”。

评分我最近一直在关注与中国古代书画相关的书籍,希望能找到一些能够深化我理解的作品。当看到《古书画伪讹考辩(2)》这个书名时,我的眼前一亮。我知道,在书画研究领域,伪作和讹误是一个极其重要且庞大的课题,它直接关系到我们对历史事实、艺术风格以及艺术家生平的认知。很多时候,我们看到的“名作”背后,可能隐藏着一个漫长而复杂的“造假”或“误读”过程。这本书的出现,预示着作者必定在这方面进行了深入细致的探究。我非常有兴趣了解,书中会通过哪些具体的方法和案例来揭示这些伪讹现象。是会选取一些耳熟能详的画作,一一剖析其“伪”的痕迹?还是会追溯一些流传已久的著录,考证其“讹”的来源?或许,它还会探讨一些学术史上的争论,还原那些关于真伪、关于流派的曲折历史。我特别期待的是,这本书能够提供一些鉴别真伪的“窍门”或者“视角”,让我能够举一反三,在今后自己欣赏书画作品时,也能有更敏锐的判断力。毕竟,能够辨别出艺术品背后隐藏的真实历史,本身就是一种极高的艺术享受。

评分我对于中国古代书画的痴迷,早已超越了单纯的欣赏层面,更倾向于对其背后的历史、技术以及流传过程进行深入的探究。在这个过程中,我越来越清晰地意识到,“伪作”与“讹传”是中国书画史研究中一个无法回避的巨大难题。许多我们今天奉为经典的艺术品,可能在漫长的流传过程中,经历了无数次的摹仿、添改,甚至被冠以不属于自己的名号。而一些重要的文献记载、学术观点,也可能在时间的冲刷下,发生变形,导致错误的认识流传至今。正因如此,《古书画伪讹考辩(2)》这本书的书名,立刻吸引了我的目光。我猜测,这本书的作者一定在这方面倾注了大量的心血,通过细致入微的文献考据,以及对书画作品本身风格、笔墨、用纸、颜料等多个维度的深入分析,来揭示那些隐藏在历史深处的“真相”。我期待着,书中能够呈现一些令人拍案叫绝的“翻案”案例,证明那些被误认为赝品的杰作,或者纠正那些被误传的艺术史事实。这本书的价值,不在于提供更多的“名家名作”的鉴赏列表,而在于它能教会我们如何去“看”,如何去“辨”,从而让我们能够以一种更加审慎、更加科学的态度,去面对那些承载着民族记忆的珍贵艺术遗产。

评分我对中国古代书画的兴趣,一直伴随着一种深深的敬畏和一丝难以言说的困惑。敬畏于那些穿越时空而来的艺术瑰宝所蕴含的博大精深,困惑于在它们漫长的流传过程中,所不可避免地沾染上的“伪”与“讹”。《古书画伪讹考辩(2)》这个书名,恰恰点中了我的“痛点”,也预示着这本书将是一次对中国书画史中不确定因素的深度挖掘和拨乱反正。我热切地期待,这本书能够带领我走进一个更加真实的艺术世界。我想象着,书中会详尽地解析那些常见的伪作手法,比如对笔墨的模仿,对印章的伪造,对款识的篡改,甚至是整体风格上的“移花接木”。同时,我也期待它能对那些历史上的讹传进行细致的梳理和考证,例如,某位画家作品的年代错乱,或者某个画派的起源被误导等等。我设想,作者必然是一位在书画鉴定领域有着深厚功底的学者,能够凭借其敏锐的洞察力和严谨的逻辑,结合大量的文献资料和艺术品本体的研究,为我们揭示那些隐藏在历史迷雾中的真相。这本书的价值,不仅仅在于纠正错误,更在于它能够帮助我们建立一种更加科学、更加审慎的鉴赏观,让我们能够以更成熟的眼光,去品味那些真正闪耀着艺术之光的作品。

评分《古书画伪讹考辩(2)》这个名字,光是听起来就带着一股子学术的严谨和历史的厚重感。作为一名长期关注中国艺术史的爱好者,我深知古代书画鉴赏中“伪”与“讹”的复杂性。很多时候,一件名家之作,因为后人的模仿、增添,甚至是别有用心的伪造,使得原貌变得难以辨认;更有甚者,一些作品的作者、年代、甚至是主题,在流传过程中被误解、曲解,久而久之,讹传成真。这不仅是对艺术品本身的损伤,更是对历史真实性的遮蔽。因此,我非常期待这部《古书画伪讹考辩(2)》能够在这方面给予我们专业的指导和深刻的洞见。我猜测,书中定然会涉及大量的文献考证、笔墨技法分析、印章鉴定,甚至可能还会运用一些科学鉴定的方法来辅助判断。想象一下,如果书中能详细解析一件传世名作,是如何从最初的模样,一步步被“改造”成今天的样子,又或者,某个曾经被奉为圭臬的鉴定结论,是如何因为新的证据而被推翻,那将是多么引人入胜的阅读体验。这本书的存在,对于我这样希望深入了解中国书画艺术的读者来说,无疑是一盏指路明灯,它承诺着将那些隐藏在历史尘埃中的真相一一揭示,让我们能够以更清醒、更专业的眼光去审视那些流传千古的艺术瑰宝。

评分我对于中国古代书画的着迷,就像对一个充满谜团的宝藏进行探索。而《古书画伪讹考辩(2)》这个书名,恰恰触及了我探索中最敏感也最关键的环节——“伪”与“讹”。我知道,在漫长的历史长河中,无数的艺术品都曾经历过被模仿、被伪造、被误读的命运。这使得我们在仰望星空般的艺术殿堂时,常常会困惑于真相与表象之间的距离。因此,我充满期待地想象着这本书的内容。它是否会像一位经验丰富的考古学家,用科学的钻探技术,层层揭示那些被历史尘埃掩埋的真相?它是否会像一位敏锐的侦探,通过细致的文献梳理和作品分析,找出那些伪作的破绽和讹传的根源?我特别好奇,书中会选取哪些经典的案例进行剖析?是那些被认为是“真品”却可能掺杂了后人笔迹的作品?还是那些曾经被视作“名作”却最终被证明是伪作的例子?亦或是那些在艺术史上流传已久,但实际上早已失实的研究结论?我期望这本书能够用严谨的学术态度,结合翔实的证据,为我们呈现一幅清晰的书画辨伪地图,帮助我们拨开迷雾,更准确、更深入地理解中国古代书画的真实面貌。

评分我对中国古代艺术品,尤其是书画,始终抱有一种敬畏之心。然而,随着阅读和学习的深入,我逐渐意识到,在这辉煌的艺术长卷中,存在着一些不那么光彩的篇章——那就是层出不穷的伪作和错误的流传。这就像一幅精美的画作,在时间的长河中,被不经意的污点所遮蔽,甚至被误认为是他人之作。因此,当看到《古书画伪讹考辩(2)》这样一本专注于“伪讹考辩”的书时,我立刻产生了浓厚的兴趣。我非常好奇,作者将如何梳理那些错综复杂的鉴定历史?又将以怎样的证据,来戳穿那些流传甚广的“假古董”?我设想,书中必然会涉及到大量的文献考证,比如对照不同时期的著录、画家的年谱、款识印章的演变等等,同时,也会对作品本身的笔墨、设色、构图、纸质、绢素等细节进行细致入微的分析。我期待着,这本书能够像一位经验丰富的侦探,带领我们一层层剥开迷雾,找到那些被掩盖的真相。或许,书中还会探讨一些关于“风格”的演变,以及不同时代、不同地域的艺术家在创作上的细微差异,这些都是鉴别伪讹的关键所在。这本书的价值,不仅仅在于为我们提供一个“真”与“假”的答案,更在于它能够教会我们一种思考和辨析的方法。

评分作为一个对中国传统艺术,特别是书画怀有深厚感情的普通读者,我常常在欣赏那些流传下来的古画时,感到一丝不安。这种不安源于我知道,在漫长的历史进程中,许多作品都曾被摹仿、被伪造,甚至一些重要的艺术史事实,也曾因种种原因被误读和讹传。因此,当得知有《古书画伪讹考辩(2)》这样一本专注于此领域的书籍时,我内心充满了期待。我设想,这本书并非仅仅是简单地罗列一些伪作,而是会深入剖析其产生的历史背景、作伪的手法,以及它们是如何欺骗了后世的目光。同时,对于那些“讹传”,我想象它会追溯其源头,梳理其演变的脉络,并最终给出科学的辨析。我尤其关注的是,书中是否会探讨一些经典的鉴定案例,比如某幅画的作者之争,或者某件器物的年代考证,通过这些具体的例子,来展现作者的学术功底和严谨的治学态度。我希望,这本书能够帮助我,也帮助更多像我一样的读者,能够更清晰、更理性地认识中国古代书画,不再轻易被表面的光鲜所迷惑,而是能够透过现象,触及那些隐藏在时间深处的真实。

评分我对中国古代书画的喜爱,已经不仅仅停留在作品本身的艺术魅力,我更着迷于它们背后所承载的历史故事和流传脉络。然而,在接触到越来越多的文献和作品后,我逐渐意识到,在这个浩瀚的领域里,“伪作”和“讹传”是一个无法绕过且极其复杂的问题。一件被奉为圭臬的作品,可能隐藏着后人的“乾坤大挪移”;一个看似确凿的艺术史事实,也可能只是历史长河中一个美丽的误会。因此,《古书画伪讹考辩(2)》这个书名,宛如一道曙光,点亮了我对这一问题的探索之路。我迫切地想知道,作者是如何通过严谨的考证,来剥离那些虚假的色彩,还原作品真实的身份?是会从文献入手,细致地梳理历代著录,找出蛛丝马迹?还是会深入作品本身,通过笔墨、设色、纸绢、印章等细节,寻找造假的破绽?我猜想,书中必然会涵盖一些非常具有代表性的案例,比如某位大家的作品,是如何被模仿得乱真,或者某个流传甚广的说法,是如何被一步步证明是错误的。这本书的价值,我想不在于给出一份简单的真伪清单,而在于它能够教会我们一套严谨的鉴别方法,让我们能够具备独立思考和判断的能力,从而更深刻地理解中国古代书画的复杂性与魅力。

评分作为一个长期关注中国古代书画的爱好者,我深知“伪作”和“讹传”是中国书画史研究中一个极其重要且常常令人头疼的课题。很多我们今天所熟知的“名作”,可能在流传过程中被后人摹仿、添改,甚至是张冠李戴。而一些重要的艺术史信息,也可能因为文献的脱漏、误读,而导致长久以来的讹误。正是在这样的背景下,《古书画伪讹考辩(2)》的出现,无疑是一件令人振奋的事情。我充满好奇地想象,这本书将如何以严谨的学术态度,系统地梳理和考辨那些涉及伪作与讹传的案例。我猜测,书中会包含大量的个案研究,对一些重要的、有争议的艺术品进行深入的分析。这可能涉及到对作品本身进行细致的笔墨、设色、构图、纸质、绢素等方面的鉴定,同时也会广泛地搜集和梳理相关的文献记载,包括历代著录、题跋、印章、尺牍等,进行多方位的比对和考证。我期待着,作者能够为我们揭示一些鲜为人知的伪作手法,或者纠正一些长期存在的学术谬误。这本书的存在,对于我这样希望更深入、更准确地理解中国古代书画的读者来说,是一笔宝贵的财富,它能够帮助我们拨开迷雾,以更清醒、更客观的视角去审视那些凝结着历史与艺术智慧的杰作。

评分好好好好好

评分好好好好好

评分好好好好好

评分好好好好好

评分好好好好好

评分好好好好好

评分好好好好好

评分好好好好好

评分好好好好好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![大师经典作品临摹:速写人物 [Figures Sketching] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12130777/599e78a9N52191cf4.jpg)