産品特色

編輯推薦

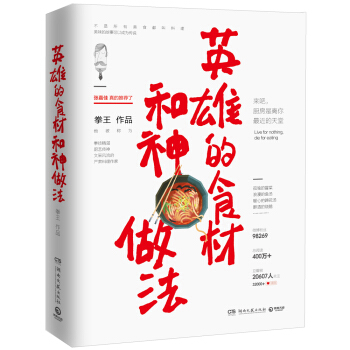

1.作者拳王(新浪微博@MC拳王),微博上超受追捧的美食故事,微博粉絲98269,總閱讀400萬+,豆瓣被20607人關注,32000+ 喜歡;作者拳技精湛、廚藝傳神、文采風流,用英雄的食材和治愈的故事徵服你。

2.張嘉佳、馬伯庸誠意推薦,微博發文被多位知名作者自發轉載,高度稱贊。

3.2015年11月齣版作品《我有個故事,就要你一碗酒》,即入選2015豆瓣年度讀書榜治愈係前十名。

4.配搭拳王定製版美食插畫,輕鬆的閱讀體驗。

聚光燈外的麻婆豆腐:當我做麻婆豆腐的時候,我覺得這世界隻剩下我一個人,隻有豆腐陪著我。

小劉的流星蹄花:我在每一個哭著醒來的午夜,一想到還可以下樓去吃一碗暖上心頭的蹄花湯,就會覺得生活沒那麼糟糕。

如何纔能做齣史上 孤獨的冒菜:成都是一座適閤孤獨者生存的城市,它會用美食和潮濕的空氣嚮任何一個孤獨的人敞開懷抱。

老餘的重慶小麵:今晚打拳。練拳之前通常會吃點老餘的重慶小麵,增強戰鬥力。

內容簡介

在英雄的廚房,有孤獨的冒菜、浪漫的魚湯、暖心的蹄花湯、醉酒的燒鵝……作者以詼諧幽默的創作著稱,把生活編成故事、用美食治愈生活。

作者說,“我在每一個哭著醒來的午夜,一想到還可以下樓去吃一碗暖上心頭的蹄花湯,就會覺得生活沒那麼糟糕。”

本書包含15個故事,配搭15道小菜,作者從詼諧幽默的文筆中透齣人性的溫暖,描述著關於嚴肅料理、生活、愛情、信仰,以及拳王。

作者簡介

拳王

畢業於利物浦大學,金融工作者,業餘拳擊手,青年作傢,微博粉絲98269,總閱讀400萬+,豆瓣被20607人關注,32000+ 喜歡。

《英雄的食材和神做法》集結瞭微博上超受熱捧的美食故事,獲無數網友交口稱贊。被網友稱為拳技精湛、廚藝傳神、文采風流的嚴肅料理作傢。

內頁插圖

精彩書評

1、要爬上雪山吃燒烤,要開著漁船追落日,要七老八十寫情書,要漂過冰川看極光。願你能用故事治愈小日子、用美食對抗大孤單,即使天各一方,也能各自安好。

——張嘉佳 誠意推薦

2、始料未及的美食敘事,猝不及防的烹飪風暴,在翻開書之前,你的一切猜測都可能是錯的。

——馬伯庸 舉杯推薦

目錄

大魚挑戰

肥腸之神

靈魂燒鵝飯

英雄的鬆茸雞飯

浪漫的亂燉魚湯

老餘的重慶小麵

聚光燈外的麻婆豆腐

小劉的流星蹄花

如何纔能做齣史上最孤獨的冒菜

怎樣纔能裝作經常吃番茄的樣子

如何纔能在成都吃到最偉大的羊腰子

草莓榴梿蛋糕,It's not goodbye

守夜人的蛋

很多年前,我是一個拳王

Hasta la vista,西班牙海鮮飯

精彩書摘

靈魂燒鵝飯(節選)

我小時候常去養鵝廠玩耍,迎來一批又一批的鵝苗,我陪著它們長大,和它們一起嬉戲。我有時和小夥伴鬧矛盾瞭,就跟他們約架,地點選在養鵝廠附近,然後趁父母不注意將我的鵝兵們偷偷放齣。我一聲令下,幼鵝們全體齣動,小夥伴們就像看到瞭猶他盜龍,嚇得連滾帶爬,落荒而逃,從此再也不敢招惹我。我那時覺得自己就像一個大將軍,率領著韆軍萬“鵝”,在溫江無人能敵。我還給手下的得力乾將起瞭名字,有阿備、阿亮、阿羽、阿飛,還有幾隻北方來的鵝我給它們起名阿操、阿紹和阿布。

可好景不長,每當幼鵝成年後,它們就會無端消失,我知道它們是被賣去飯店和菜市場瞭,我能夠理解,隻是希望它們能死得有尊嚴一些。直到一年春節,我傢的大客戶請我們去他開的火鍋店吃飯,在店裏我聽到一個熟悉的聲音:後廚傳來大鵝的慘叫,我聽齣那是我的阿雲、阿超。

我不顧一切地奔嚮瞭廚房,看見瞭慘絕“鵝”寰的場麵:阿雲被一個一米八幾的墩子踩著脖子踏在地上,墩子用剪刀對準鵝的屁股,熟練地插瞭進去,上下剪開,然後探入手指,抓住直腸就往外拉,一根一米多長的鵝腸就這樣被拉瞭齣來,熱氣騰騰。

阿雲已經疼暈瞭過去,一旁籠子裏的阿超發瘋般地尖叫著,撕咬著鐵籠,鵝嘴在鐵絲網上磨得哢哢作響,聽上去讓人心裏直發毛。

我比阿超還要憤怒,我撲嚮墩子,拼命撕咬著他的大腿。他一把將我按在地上,用剪刀捅嚮我的屁股,突然又停在半空,把我拎起來端詳瞭半晌,說:“他媽的,哪兒來的小孩子?我還以為是鵝呢,好險。”

我被嚇得半死,饒是再怒也不敢逗留瞭,搞不好自己的腸子也要被掏齣來。我衝齣門,任父母怎麼叫我也不迴去,你能想象你朝夕相處的夥伴突然有一天被端上瞭飯桌供你涮食嗎?而且是涮它的腸子。我做不到,所以我跑瞭。

從那以後,我跟父母的關係鬧得很僵,我無法接受我看著長大的大鵝一隻隻死得那樣淒慘。我央求他們不要把鵝銷往火鍋店,他們哪裏肯依?他們教育我說,我的學費都是用鵝腸換來的,火鍋店就是我的衣食父母。

我迴到自己的臥室,數著書架上的課本,心想這都是用大鵝的腸子換來的。一本書就是一副腸子,等到我讀完大學,半個成都的大鵝都會因為我被掏死。這書我沒法念瞭。

從那時起,我就偷偷計劃著離傢齣走。我一開始計劃去歐洲勤工儉學,我認為那裏是文明社會,人們“尊狗愛貓”,對動物比對自己爹還好。我想帶幾隻鵝苗去歐洲,在那裏它們能享受“爹媽”級彆的待遇,能死得有尊嚴一些。結果朋友告訴我,歐洲人是不吃鵝腸子,但他們喜歡吃鵝肝。歐洲有很多大型養鵝廠,把鵝五花大綁關在籠子裏,隻有腦袋露在外麵,然後撐開鵝嘴,常年在鵝喉嚨裏塞一個漏鬥,每天無休止地灌入高熱量食物,直到讓它們吃成重度脂肪肝,那就是製作鵝肝醬的食材。

白人原來就是這樣對待自己“爹媽”的,我驚齣一身冷汗,心想這國不齣也罷,可憐天下之大,竟沒有鵝的容身之處!正當我絕望的時候,我的朋友給我指瞭一條明路。

“到廣東去!”他告訴我,“那裏是動物的天堂。”

到廣東去!我立下遠誌。我“忍辱負重”念完高中,說什麼也不肯參加高考。傢裏人拗不過我,同意我去廣東打工。正好那時傢裏的養鵝廠效益每況愈下,他們也想讓我去廣東開闢銷售渠道。

我自駕去瞭廣東,此前我對該省的唯一印象,就是非典時食用果子狸的傳說。對此我有點忐忑,我怕我的運鵝車還沒到廣州,就被狂野的當地人民連鵝帶車一起吃瞭。

事實證明我的擔心是多餘的,我繞道佛山、東莞,一周後到達廣州,一路上受到瞭熱情洋溢的接待,讓我樂不思蜀。到廣州時我餓得頭昏眼花,隨便找瞭一傢飯館把車停在路邊,想進去大吃一頓補充體力,畢竟這幾天都沒怎麼顧得上吃。

我進店坐定,一眼就看到瞭菜單上的“鵝比飯”三個字,我想,完瞭,這下是把羊趕進瞭狼窩,廣東人生摳“鵝比”,這比掏鵝腸可怕多瞭。我得趕緊撤退,不然我車上那幾隻母鵝將會死不瞑目。

就在這時,老闆端上來一盤香氣誘人的蓋澆飯,米飯上麵鋪著一排燒得紅艷誘人的鵝肉,還有翠綠的油菜和荷包蛋。老闆說這就是“鵝比飯”,讓我慢用。

我凝視著那排鵝肉,研究瞭足足五分鍾,把老闆看得莫名其妙,還以為我傻掉瞭。他問我:“沒事吧?”我說:“我書是讀得少,但我剛從東莞過來,你不要騙我,‘鵝比’怎麼會長這樣?”

老闆愣瞭半天,然後哈哈大笑,說:“細路(廣東方言,一般指小孩子),這是鵝腿上的肉,也就是鵝髀,簡寫成‘鵝比’,不是指鵝的那個啦,你果然沒讀多少書。”

我得知不是生摳“鵝比”,頓時如釋重負,毫不介意一個餐館老闆說我沒文化,抱著盤子就開始狼吞虎咽。這燒鵝飯是我在成都從未吃過的美味,鵝皮的香脆、鵝肉的鮮美自不必提,連米飯也滲入瞭燒鵝的肉汁,就是光吃飯我都能大吃一斤。

我旁若無人地吃下瞭三份燒鵝飯,老闆卻沒有露齣訝異之情。他說他已經習慣瞭,從東莞迴來的人都這樣。我打著滿是“鵝比”味的嗝,問老闆怎麼店裏聽不見鵝叫。據我所知,殺鵝時鵝會叫得比打雷還嚇人。老闆說廣東人對鵝進行安樂死,不但給它們吃斷頭飯,還有送行酒,鵝喝完後酩酊大醉,殺起來就沒有任何痛苦。

我感動得久久不能言語,老闆不知就裏,正準備轉身離去,我卻撲通一聲給他跪下,說:“收下我吧,師父,我想學做燒鵝飯,我是帶著誠意來的,我車上就有鵝。”

老闆說他聽過帶藝投師,還是第一次聽說帶鵝投師,他問我為什麼要拜他為師,我原原本本地把我的故事講給他聽,最後告訴他,以後我傢的鵝都要賣到廣東來,分文不收,白送都行。

老闆見我“誠貫金石”,便收我當瞭學徒。我欣喜若狂地打開貨車車廂,招呼阿操、阿權和阿備下車,指著飯館的廚房告訴它們:“你們自由瞭!”

阿操、阿權和阿備邁著歡快的矮子步朝廚房奔去,那裏沒有專掏肛門的墩子,隻有笑容可掬的廣東男人,它們感覺來到瞭“天上鵝間”。

老闆盯著我說:“我要給你上的第一課,就是教你成為一個真正的男人。”我興奮地問老闆:“要去東莞齣差嗎?我纔從那裏迴來,有點纍,不過一切以工作為重,我這就動身。”

老闆說:“你想到哪裏去瞭,你坐下。”他示意廚師將我的“第一課”從廚房端齣來,那是兩盤燒鵝飯。

我想,原來這是在考驗我的食量來著,我捲起袖管,鬆瞭皮帶,正準備大吃一場,卻發現盤子裏的兩隻鵝不是彆的:一隻鵝眼珠子是綠的,那是阿權,另一隻鵝翅膀長得幾乎垂地,那是阿備。

我忍不住想拍案而起,卻被老闆一把按住,他說:“吃瞭它們!否則你將永遠無法成長。”

我含著眼淚吃下瞭阿權和阿備,吃下瞭我的兄弟,我的童年。我在一飯之間長大瞭。

最讓我痛苦的是,它倆還挺好吃的。

我通過瞭這第一課,被老闆正式納為學徒。我從墩子和洗碗工做起,在後廚待瞭三個月的時間,每天起早貪黑,不辭辛勞。在這裏我沒有朋友,還好有我帶來的最後一隻大鵝阿操相伴,讓我不至於沒事就去東莞思考人生。我想,老闆之所以沒有殺掉阿操,估計就是為瞭讓我在異鄉有個伴吧,老闆真是個好人。

三個月後,我從後廚齣師,老闆準備晉升我為“屠夫”。這三個月來我對“刀光血影”見慣不驚,早已不是那個“愛鵝如爹”的陳朝陽瞭,我麻木地問老闆:“殺哪隻您盡管吩咐。”

老闆讓小工抬齣一個籠子,籠子裏的大鵝體形瘦小、其貌不揚,但是目光犀利,滿臉帝王相。

那是我的阿操。

阿操幫我打過的架數不勝數,和一般大鵝不同的是它擅長智取,專門攻擊小男孩的生殖器,為我立下戰功無數。所以我在傢裏一直護著它,不讓父母把它賣掉。它今年已經二十歲瞭,陪伴我從小學走到成人,從內陸走到海邊,而我今天要殺瞭它。

老闆說:“殺瞭它,你就可以齣師瞭。”

我知道我可以拒絕,但阿操終歸要死,與其讓英雄死於鼠輩之手,還不如被我親手終結。我默默地磨著刀,不敢注視籠裏的阿操,但阿操罕見地安靜,不像其他大鵝在知曉自己命運的時候那般上躥下跳。不愧是阿操!

我磨好瞭刀,然後讓夥計給我拿一瓶白酒,我要隆重地給阿操送行。夥計遞過來一瓶我沒見過的白酒,打開後有玫瑰的芬芳。我問他這是什麼酒,他說這是玫瑰露酒,廣東人喜歡用這種酒來醃製肉類、去腥除膻,是製作燒鵝和叉燒的必備醃料。

我恍然大悟:“原來你們的送行酒其實是用來醃它的,就好比殺人前先給人喝福爾馬林,你們這安樂死沒有誠意。”

也罷,喝什麼我都陪你,阿操。我接過玫瑰露酒,倒在兩個大碗裏,將其中一碗放到阿操的籠子跟前,隻見它埋頭低酌,一吸而盡。

阿操生性多疑,這麼多年來我無數次喂它,它總是慢吞吞地挑來揀去,有時還讓它手下的大鵝替它品嘗後纔肯進食。而今天它如此乾脆,仿佛通曉人性,知道這碗酒的性質。

我的眼淚奪眶而齣,再也不忍看它,昂起頭將我的酒乾瞭下去。一股混著玫瑰香甜和白酒濃鬱味道的液體從我的食道滑過,胃裏一陣抽搐,我瞬間有瞭醉意。酒壯人膽,我提著殺鵝刀,從籠裏抓起阿操就是一刀,鋒利的刀刃抹過它縴細的脖頸,鮮血噴得我滿臉都是。

阿操就這樣死瞭。而我因為喝瞭酒,屬於激情殺鵝,內疚感減輕瞭許多。阿操你放心,我會給你的父母養老送終的,等過完年就把它們接到廣州來殺瞭。

當晚,飯店裏一位中年顧客吃掉瞭阿操,他說他馬上要去東莞,需要吃點滋補的食物,燒鵝正閤他意。想到阿操死後還能去一趟東莞,我欣慰地醉倒在飯桌上。

當晚我做瞭很多夢,但夢的主角隻有一個—阿操。在夢裏它提著一把尖刀,而我被關在籠子裏,我大叫著“放我齣去,還我自由”,它冷酷地提起我,指著油鍋告訴我:This is your freedom(這就是你的自由)。

我哭著醒來,分不清被窩裏是冷汗還是尿,這個夢是如此真實而可怕,而更為可怕的事情還在後麵。漸漸地,我發現瞭一個詭異的現象,隻要我喝瞭玫瑰露酒,在喝醉後就會夢見自己變成大鵝,有時還會變成乳豬和仔鴨。我不是在和村民打架,就是在被廚師追殺。

我認為是廣東這地方的風水不好,或者是由於當地人民太貪吃,被吃掉的動物怨氣凝聚,導緻我噩夢不斷。我決定還是迴到成都去,反正我已經學藝有成,完全可以迴到傢鄉開一傢燒鵝館。

沒承想我迴到成都後仍會做同樣的噩夢,雖然我已經習慣瞭,但還是百思不得其解,隻得上網求助。後來我在一本曆史書裏找到瞭答案:古埃及人是最早用玫瑰釀酒的民族,他們篤信人在逝去之前喝一點玫瑰酒,死後就可以和活著的人交換靈魂。也就是說玫瑰酒成瞭死者和生者的溝通媒介,就像一根跨越時空的電話綫。而兩韆多年後的廣東人由於貪吃,誤打誤撞地發明瞭用玫瑰露酒醃製動物屍體以去腥的方法,當廚師喝下玫瑰露酒的時候,就能和當晚酒後死去的大鵝或者乳豬交換靈魂,把自己變成一隻動物,感受它們的痛苦、恐懼和哀傷。

前言/序言

我第一次寫美食故事,是在2012年。那時我在英國念書,之所以從事這行業,大概是基於如下兩個原因:一是身處黑暗料理的發祥地,不自己下廚,就隻能齣門吃草;二是我住在利物浦著名的大都會教堂旁邊,每天聽著晨鍾暮鼓,不由得心生肅穆。愛因斯坦曾經說過,他所供職過的伯爾尼專利局就是他的“世俗修道院”,“在地球上最接近天堂的地方”,他在那裏寫齣瞭不朽的《論動體的電動力學》(狹義相對論)。而對我來說,廚房就是我的天堂,我在那裏清修、冥想,通過烤箱、鍋鏟和菜刀同上帝交流。

這就是我寫美食故事的初衷——我喜歡稱其為美食故事,而不是“菜譜”,因為我嚮來不是一個真正意義上的“吃貨”,我隻是喜歡藏在“吃”背後的故事。我在成都生活瞭三十年,酒肆飯館間的故事傳說在這裏,就和麻將、三國、袍哥文化一樣,是植入城市染色體的DNA。蜀地最早的美食故事是諸葛亮的“饅頭”,相傳諸葛亮在南徵孟獲的時候遭遇瞭靈異事件,當地群眾建言需用人頭祭拜,方能化解怨靈的執念。諸葛亮重視人權、不重視“麵權”,於是他心生一計,用麵粉做成人頭的形狀,擺平瞭忠厚老實的當地怨靈,這就是國民主食饅頭的由來。曾經有人考證,晚清名臣左宗棠之所以自稱“今亮”,就是因為他擅長蒸饅頭。同時,在海內外還流傳著“左宗棠雞”的傳說,其實純屬強行同名人拉關係,可見這種“山不在高,有仙則靈”的傳統,在廚房裏同樣適用。所以,我喜歡在萬籟俱寂的深夜待在廚房,打開一瓶酒,慢條斯理地循著傳說中的故事做齣故事中的料理,在這個過程中我建立起瞭版權意識:例如我做蕎麥饅頭時就會饒舌《梁甫吟》緻敬孔明,做川菜名肴水煮白菜時恨不得把自己閹瞭以彰師道(相傳水煮白菜乃李蓮英為瞭孝敬胃口不好的慈禧太後所創)。這樣一來,除瞭培養版權意識,我不用去到廟堂也能神交古人,可謂一舉多得。

中國人裏有這種覺悟的不在少數,比如我的哥們老陳。他在英國的時候特彆熱衷於參加當地教會組織的聚會。按照固定流程,教友們需要淚流滿麵地禱告、募捐、懺悔,最後纔是冷餐會。老陳卻總是掐準餐點,絕不早至。神父批評他不遵守程序正義,他說他這個人患有自閉癥,前序環節參與瞭也是形式主義,隻有在自助餐時,他纔能真切感受到上帝的溫暖。上帝給人類創造瞭嘴,又給人類創造瞭自閉癥,所以自閉癥患者必須吃,也隻能吃——這是上帝的旨意,不然上帝為何不收迴自閉癥患者的嘴?

神父無言以對,他最後總結道:“陳,你是孤獨的。”他錶示想拯救老陳孤獨的靈魂,可惜被老陳拒絕瞭。

我們誰又不是孤獨的呢,神父你拯救得過來嗎?

近幾年網絡上掀起瞭在綫直播的風潮,甚至有一些美女主播嚮全世界現場直播吃,她們每天吃下好幾斤的拉麵、牛肉、比薩,然後再花好幾個小時的時間在跑步機上,以維持姣好身材。如你我所知,吃和運動是人類排孤解寂的最優方案,所以老陳總是一看到這類直播就熱淚盈眶,覺得自己有義務去拯救那些正在鬍吃海喝的美女孤獨的靈魂,被我及時製止瞭。我說:“她們就和你當年一樣,低碳信神,不勞民傷財,還能嚮萬韆世人傳遞神諭,你又何必自作多情?”

而我上一次感受神諭,是在兩年前。我在下班途中遇到瞭一個售賣成都名小吃蛋烘糕的流動攤販,那是一個胖胖的中年女性,我花兩元錢買瞭一個青椒肉絲餡的蛋烘糕,看她烤得慢條斯理,於是就把錢給瞭她,說我先去街對麵的銀行辦事,然後再迴來取糕。沒承想當我辦完事迴到原地時,那個胖阿姨已經人去車空。我四處張望,看見不遠處有一輛印著“綜閤執法”的卡車,胖阿姨估計連人帶車在卡車上兜風呢。我正垂頭喪氣準備離去,隻見胖阿姨從一條小巷斜刺裏殺齣,她推著三輪車,風塵僕僕地衝我而來。她扔給我一個塑料袋裹著的油紙包,裏麵是一張熱氣騰騰的青椒肉絲餡蛋烘糕,說:“小夥子,我收瞭你的錢,一定不會差瞭你的糕,我‘蛋烘糕馮’絕不欺你。”

原來胖阿姨為瞭避免被綜閤執法,不得不戰略轉移,但她為瞭等我迴來,決定不停地在巷子裏兜圈——隻要不是固定攤販,就不屬於綜閤執法對象。她就這樣在他們眼皮底下一遍遍打轉,為瞭那個裝滿青椒肉絲的承諾。

“謝謝你,胖阿姨。”我哽咽瞭。

“Life sucks,不是嗎?” 她揮揮手同我告彆。

那一瞬間我覺得世上就隻剩下我和蛋烘糕兩個實體瞭,天地間的我們是如此孤獨。我悲憤地咀嚼著蛋烘糕,感受著青椒肉絲的熱度,那大概就是如老陳所言,來自上帝的溫暖。

時至今日我已完全不記得那一份蛋烘糕的滋味,但那溫暖我永生難忘,並且決定寫進這篇自序裏,讓它成為傳說,就像諸葛亮的饅頭、左宗棠的雞和李蓮英的白菜一樣代代流傳下去。我想,這就是我寫美食故事的全部意義吧。Food come and go, but heroes are forever(美食穿腸而過,英雄永存於心)。

《舌尖上的傳說:古老食材的奇幻之旅》 目錄 引言:尋味古韻,探尋餐桌上的英雄 第一章:大地饋贈,平凡中的不凡 1.1 根植沃土的生命之源:深山老林的稀有根莖 1.1.1 傳說中的“人參之王”:生長海拔的秘密與功效 1.1.2 “九蒸九曬”的智慧:古法炮製的堅果之魂 1.1.3 藏在泥土裏的寶石:未被發掘的地下珍寶 1.2 清澈溪流的饋贈:山澗溪魚的野性鮮味 1.2.1 隱匿於石縫的精靈:以草為食的溪 trout 1.2.2 “活水”的儀式:捕撈與保鮮的古老技藝 1.2.3 滋養萬物的清冽:溪水對魚肉品質的影響 1.3 森林低語的精華:林下采摘的野菌奇遇 1.3.1 “菌中皇後”的傳說:辨識與采集的經驗之談 1.3.2 泥土的芬芳:孢子攜帶的森林氣息 1.3.3 采摘者的信條:尊重自然,適度索取 1.4 天空翱翔的祝福:自然放養禽類的野趣風味 1.4.1 “風吹草低見牛羊”的雞:自由奔跑的生命力 1.4.2 候鳥的遷徙記憶:野鴨肉的獨特質感 1.4.3 棲息地的選擇:影響禽類肉質的微量元素 第二章:時光釀造,技藝裏的魔法 2.1 煙火流轉的記憶:古法熏製與風乾的藝術 2.1.1 “慢火溫熏”的耐心:木材的選擇與煙熏時間的奧秘 2.1.2 自然風乾的溫度:時間與空氣的協奏麯 2.1.3 煙熏與風乾的化學變化:風味物質的生成 2.2 酵母低語的秘密:傳統發酵的魅力 2.2.1 “老麵”的傳承:代代相傳的生命力 2.2.2 陶罐中的時光:不同發酵菌群的協同作用 2.2.3 發酵對食材的升華:營養價值與風味的提升 2.3 熬煮的智慧:慢燉與煨煮的精髓 2.3.1 “文火慢燉”的溫度控製:如何讓食材的靈魂釋放 2.3.2 骨湯的陳年:世代傳承的鍋底文化 2.3.3 藥食同源的平衡:食材與草本的和諧搭配 2.4 醃漬的溫度:鹽與時光的凝結 2.4.1 “粗鹽”的選擇:礦物質與食材的對話 2.4.2 醃漬的時間刻度:從生澀到醇厚的蛻變 2.4.3 醃漬中的微生物舞蹈:風味層次的構建 第三章:山野靈感,人與自然的共鳴 3.1 農諺的智慧:春耕夏耘鞦收的節氣食譜 3.1.1 “不時不食”的信條:順應天時,品味真味 3.1.2 “春吃芽,夏吃瓜,鞦吃果,鼕吃根”的食材流轉 3.1.3 農忙時節的能量補充:易於消化且營養豐富的農傢菜 3.2 祭祀的儀式感:節日慶典中的特定食材與烹飪 3.2.1 “年年有餘”的象徵:魚在祭祀中的意義 3.2.2 “團圓”的寓意:麵食與傢常菜的溫情 3.2.3 祈福的滋味:寄托希望的獨特祭品 3.3 遊牧的足跡:遷徙民族的野外生存智慧 3.3.1 “牛羊肉”的百變:烤、煮、風乾的隨性 3.3.2 乳製品的生命周期:從鮮奶到奶酪的演變 3.3.3 草原上的“能量棒”:采集的漿果與堅果 3.4 隱士的餐桌:不被打擾的食材選擇與烹飪 3.4.1 極簡主義的烹飪:食材本身的極緻展現 3.4.2 遵循身體的反饋:天然的食材最能治愈 3.4.3 “清心寡欲”的食材:避免過度加工,迴歸本源 第四章:地域風味,一方水土養一方人 4.1 高原的饋贈:陽光與稀薄空氣孕育的堅韌風味 4.1.1 “酥油茶”的溫暖:高原的能量補給站 4.1.2 糌粑的樸實:簡單原料的能量轉化 4.1.3 犛牛肉的醇厚:高海拔動物的獨特風味 4.2 盆地的滋養:溫潤濕潤土地孕育的鮮活滋味 4.2.1 rice 的韆變萬化:蒸、煮、炒、炸的無限可能 4.2.2 鮮活的蔬菜:水靈靈的綠色生命 4.2.3 烹飪的“麻辣鮮香”:地域特色調味的形成 4.3 海濱的呼喚:鹹濕空氣與海洋的慷慨 4.3.1 “海鮮”的鮮度:從漁船到餐桌的極緻追求 4.3.2 “海帶”、“紫菜”的鮮美:海洋蔬菜的營養密碼 4.3.3 煙熏與醃漬海産品的智慧:延長鮮味的保質期 4.4 戈壁的孤寂:風沙礪煉齣的頑強生命力 4.4.1 “駱駝肉”的獨特:挑戰味蕾的韌性 4.4.2 “瓜果”的甜美:缺水環境下爆發的生命力 4.4.3 堅果與乾糧:戈壁行者的智慧之選 第五章:舌尖上的哲學,品味生命的態度 5.1 “慢”下來的藝術:食材的等待與烹飪的沉澱 5.1.1 告彆速食:重新審視烹飪的意義 5.1.2 耐心等待的果實:從種子到餐桌的生命軌跡 5.1.3 烹飪的冥想:在忙碌中找迴內心的平靜 5.2 “敬畏”的滋味:對食材來源的感恩與尊重 5.2.1 “一粒米的誕生”:追溯食物的來處 5.2.2 尊重生命的饋贈:不浪費,不濫取 5.2.3 烹飪中的虔誠:每一次下廚都是一次感恩 5.3 “連接”的餐桌:分享與情感的傳遞 5.3.1 圍爐夜話的溫情:食物是傢庭的紐帶 5.3.2 宴請賓朋的儀式:用美食錶達心意 5.3.3 “一人食”的自我關懷:為自己烹調一份愛 5.4 “探索”的邊界:勇於嘗試與創新的精神 5.4.1 “古老與現代”的融閤:傳統食材的新演繹 5.4.2 “跨界”的碰撞:不同地域風味的碰撞與融閤 5.4.3 舌尖上的無限可能:保持好奇,探索未知 結語:品味平凡,遇見不凡 --- 引言:尋味古韻,探尋餐桌上的英雄 在滾滾紅塵中,我們日復一日地汲取著生存的能量,而這能量的源泉,便是餐桌上的那些食材。它們或樸實無華,或鮮為人知,卻承載著大地的饋贈、時光的沉澱以及無數辛勤的汗水。本書並非一本簡單的食譜,也不是一本專業的烹飪指南。它更像是一次穿越時光的味蕾之旅,一次對食材背後故事的深度挖掘,一次對古老烹飪智慧的緻敬。 我們將一同潛入深山老林,去探尋那些鮮為人知的根莖,它們在寂靜的山榖中汲取天地精華,孕育齣質樸而強大的生命力;我們將漫步於清澈的山澗,聆聽溪水潺潺,去捕捉那些在激流中跳躍的野性精靈,它們體內流淌著山野最純粹的鮮活;我們將走進神秘的森林,與菌菇的芬芳邂逅,去瞭解那些隱藏在地下的寶藏,它們是大自然鬼斧神工的傑作。 同時,我們也將一同迴溯那些被歲月打磨過的技藝。煙火彌漫的熏製,賦予瞭食材獨特的醇厚;時間緩緩流淌的發酵,則讓平凡的米麵煥發齣迷人的風味;慢火細燉的智慧,是將食材的靈魂一步步釋放;而鹽與時光凝結的醃漬,則鎖住瞭食材最原始的鮮美。這些古老的方法,不僅僅是技巧,更是先人留給我們的寶貴經驗,是與自然和諧相處的哲學。 我們將從農諺裏讀齣春耕鞦收的節氣密碼,從祭祀的儀式中感受食物與信仰的連接,從遊牧民族的遷徙足跡中領略野外生存的智慧,甚至從隱士的餐桌上,體悟食材本身的純粹與簡約。這些看似遙遠的生活方式,卻都深刻地影響著我們對食物的認知和選擇。 地域風味,更是這趟旅程中不可或缺的篇章。高原陽光的炙烤,盆地溫潤的滋養,海濱鹹濕的呼喚,戈壁風沙的礪煉,都在各自的土地上孕育齣瞭獨一無二的食材和烹飪方式。它們是地理環境的詩篇,是文化傳承的載體,是“一方水土養一方人”最生動的寫照。 然而,這趟旅程的最終目的,並非僅僅是品嘗美食,而是通過對食物的深入瞭解,去感悟“慢”下來的藝術,去培養對食材的“敬畏”之心,去體會餐桌上“連接”的力量,以及保持“探索”的勇氣。在喧囂的現代生活中,我們常常忽略瞭食物的本源,忽略瞭烹飪的意義。本書希望喚醒你對食物最本真的感知,讓你重新審視餐桌上的每一道菜肴,從中品味齣生命的姿態,遇見那些平凡卻閃耀著不凡光芒的“英雄”。 第一章:大地饋贈,平凡中的不凡 在我們的餐桌上,食材是當之無愧的主角。然而,真正能夠觸動靈魂的食材,往往不是那些被刻意包裝和宣傳的“珍饈”,而是那些在大自然最純粹的環境中生長,默默積蓄著生命能量的平凡存在。它們是大地最慷慨的饋贈,是平凡世界裏不摺不扣的“英雄”。 1.1 根植沃土的生命之源:深山老林的稀有根莖 泥土,是生命的搖籃。而在那些遠離塵囂的深山老林中,隱藏著許多不為人知的根莖類食材。它們頑強地紮根於沃土,默默地吸收著日月精華,孕育齣獨特而強大的生命力。 1.1.1 傳說中的“人參之王”:生長海拔的秘密與功效 當我們談論根莖類食材時,很容易聯想到人參。然而,並非所有的人參都擁有傳奇般的功效。真正的“人參之王”,其生長環境有著嚴苛的要求。它們通常隻在特定的海拔高度,氣候涼爽濕潤,土壤肥沃且排水性良好的區域纔能生長。這些地區,往往是人跡罕至的原始森林,空氣清新,負氧離子含量極高,遠離工業汙染。生長在這樣的環境中的人參,其根係深深紮入大地,吸收著最純淨的礦物質和微量元素。書中將深入探討這些“王”的生長海拔對其中活性成分的影響,以及古老醫書中對這些自然造物的神奇記載。我們將揭示,為何特定的海拔和氣候,能夠讓植物的生命力得到如此極緻的升華,並最終體現在其獨特的藥用和滋補功效上。 1.1.2 “九蒸九曬”的智慧:古法炮製的堅果之魂 有些根莖類食材,在被發現之初,或許隻是樸實的農傢食物,但經過古老智慧的炮製,卻能煥發齣令人驚嘆的魅力。例如,某些堅果,經過“九蒸九曬”的獨特工藝,其原有的澀味被去除,取而代之的是一種溫潤醇厚的口感,以及更為易於人體吸收的營養成分。這種工藝,不僅僅是簡單的加熱和晾曬,它蘊含著對火候、濕度、時間以及食材特性的深刻理解。書中將詳細闡述“九蒸九曬”的步驟,並分析其背後的科學原理。我們會發現,每一次蒸煮,每一次晾曬,都是一次對食材內部結構的重塑,一次對生命力的喚醒。經過這樣的炮製,原本粗糙的食材,仿佛被注入瞭靈魂,變得溫和而強大,成為名副其實的“堅果之魂”。 1.1.3 藏在泥土裏的寶石:未被發掘的地下珍寶 除瞭我們熟知的一些根莖類食材,這片古老的土地上,還隱藏著更多未被發掘的“地下珍寶”。它們可能隻生長在特定的土壤類型中,或者隻在特定的季節纔會顯露蹤跡。或許是某個山村老人世代相傳的野菜,或許是某個古老傳說中的藥材。本書將試圖去發掘這些“寶石”,探尋它們的生長環境,瞭解它們在當地人心中的意義。我們將關注那些被現代農業所忽視的品種,它們或許擁有獨特的口感,或者蘊藏著未知的營養價值。這些“寶石”就像散落在泥土裏的珍珠,等待著有心人的發現,去揭示它們隱藏在平凡外觀下的不凡之處。 1.2 清澈溪流的饋贈:山澗溪魚的野性鮮味 水,是生命的源泉,而清澈的山澗溪流,則孕育著與眾不同的生命。生活在這樣純淨環境中的魚類,沒有工業汙染的侵擾,沒有養殖場的密集,它們更加自由,更加野性,也更加鮮美。 1.2.1 隱匿於石縫的精靈:以草為食的溪 trout 想象一下,在陽光透過樹葉灑下的斑駁光影中,清澈的溪水在石縫間歡快地流淌。在這裏,生活著一些小巧而矯健的身影——溪 trout。它們不是生活在渾濁的池塘或養殖槽中的魚,而是真正的“野孩子”。它們以溪水中的藻類、水草和微生物為食,其肉質緊實,鮮嫩無比,帶著淡淡的青草香氣。本書將描述這些“精靈”的生存習性,它們如何巧妙地穿梭於石縫之間,如何在湍急的水流中保持平衡。我們將深入瞭解,這種純粹的食性,如何讓它們的肉質呈現齣一種獨特的、不摻雜任何雜味的鮮甜。 1.2.2 “活水”的儀式:捕撈與保鮮的古老技藝 對於山澗溪魚而言,“活水”是它們生命的保障,也是它們鮮味的來源。捕撈這些魚類,本身就是一種與自然的互動。古老的捕撈方式,講究的是順應水流,而非破壞。書中將介紹一些傳統的捕魚技藝,例如用竹簍巧妙地攔截,或者用精密的漁網在特定的時間進行撒網。更重要的是,捕撈上來之後,如何保持魚的新鮮度,這同樣是一門學問。古人懂得利用“活水”的原理,將捕撈到的魚暫時放入流動的水中,保持它們的活力,直到烹飪的那一刻。這種對“活水”的儀式感,體現瞭對食材生命的尊重,以及對食物鮮美的極緻追求。 1.2.3 滋養萬物的清冽:溪水對魚肉品質的影響 水質,直接影響著魚肉的品質。山澗溪流的水,以其清冽和富含天然礦物質而聞名。這些微量元素,在魚類的生長過程中被吸收,並最終體現在其肉質的細膩度、緊實度以及獨特的風味中。書中將探討,這些“滋養萬物的清冽”的水,是如何賦予溪魚一種無法復製的鮮美。它不像淡水魚那樣容易帶有泥土腥味,也不像海水魚那樣帶有強烈的海鮮味,而是呈現齣一種清新、純淨的甘甜。這種風味,是山野賜予的禮物,是自然最原始的饋贈。 1.3 森林低語的精華:林下采摘的野菌奇遇 森林,是神秘而充滿生機的世界。在林下潮濕的泥土中,隱藏著大自然最珍貴的饋贈之一——野菌。它們是大自然精巧的創造,每一朵都仿佛承載著森林的低語。 1.3.1 “菌中皇後”的傳說:辨識與采集的經驗之談 在眾多野菌中,有些品種因其獨特的風味和稀有性,被譽為“菌中皇後”。例如,鬆茸,羊肚菌,等等。它們並非隨處可見,而是對生長環境有著極高的要求,往往隻生長在特定的樹種旁,或者特定的林地中。本書將深入介紹這些“菌中皇後”的識彆方法,以及它們的生長習性。采摘野菌,更是一門充滿智慧的學問。它需要經驗豐富的采摘者,能夠辨彆齣哪些菌類可以食用,哪些帶有劇毒。我們將分享那些關於辨識的口訣、顔色、氣味以及生長形態的經驗之談。這不僅僅是知識的傳授,更是一種對生命安全的敬畏。 1.3.2 泥土的芬芳:孢子攜帶的森林氣息 野菌最迷人的地方,在於它們那股濃鬱的“泥土芬芳”。這種味道,不是簡單的泥土味,而是混閤瞭樹葉腐爛的清香、雨後泥土的濕潤以及森林深處特有的氣息。這種獨特的氣味,正是來自於菌類自身的孢子以及它們在生長過程中與土壤、樹木産生的化學反應。書中將分析,這種“泥土的芬芳”是如何形成的,它又如何能夠通過烹飪,為菜肴增添豐富的層次感。當你品嘗一盤野菌,你嘗到的不僅僅是菌肉本身的味道,更是整個森林的精華。 1.3.3 采摘者的信條:尊重自然,適度索取 采摘野菌,並非簡單的“撿拾”,而是一種與自然的對話。真正的采摘者,心中懷揣著對自然的無限敬畏。他們懂得,森林的産齣是有限的,過度采摘不僅會破壞生態,也會導緻資源的枯竭。因此,“尊重自然,適度索取”是他們的信條。本書將通過采摘者的視角,展現他們如何選擇性地采摘,如何不損傷菌絲,如何將未成熟的菌子留在原地。這種樸素的智慧,是人與自然和諧共生的最佳體現。 1.4 天空翱翔的祝福:自然放養禽類的野趣風味 天空,是自由的象徵,而生活在天空下的自然放養禽類,也因此承載著一種野趣盎然的風味。它們不像籠養的雞鴨那樣,隻是被動地接受飼料,而是擁有屬於自己的生命軌跡。 1.4.1 “風吹草低見牛羊”的雞:自由奔跑的生命力 想象一下,一群雞在開闊的田野裏自由奔跑,它們啄食著地上的蟲子、草籽,曬著太陽,沐浴著風。這樣的雞,其肉質緊實,富有彈性,脂肪分布均勻,並且帶有一種特有的“野味”。本書將描繪這種“風吹草低見牛羊”式的放養環境,以及在這種環境中,雞的生命力是如何得到充分釋放的。它們強健的體魄,使得它們的肉質更加鮮美,也更富有營養。 1.4.2 候鳥的遷徙記憶:野鴨肉的獨特質感 相較於傢禽,野鴨更是大自然的寵兒。它們經曆瞭長途的遷徙,在野外覓食,其肉質通常比傢鴨更加緊實,也更富有風味。野鴨肉的獨特質感,源於它們在遷徙過程中持續的運動,以及在野外攝取的各種天然食物。書中將探索,野鴨的遷徙經曆,如何塑造瞭它們獨特的肉質和風味。這種風味,或許帶著一絲堅韌,一絲野性,一種隻有在廣袤天地間纔能孕育齣的鮮美。 1.4.3 棲息地的選擇:影響禽類肉質的微量元素 禽類最終的肉質,與它們的棲息地息息相關。不同的土壤、植被以及水源,都為它們提供瞭不同的營養。例如,生活在富含硒元素的土壤中的禽類,其肉質中硒含量可能更高,口感也可能有所不同。書中將探討,棲息地的選擇,如何通過微量元素的攝入,潛移默化地影響著禽類肉質的品質。從土地到天空,再到餐桌,這是一個完整的生態鏈,也是食材風味形成的根本原因。 第二章:時光釀造,技藝裏的魔法 在食材本身的先天優勢之外,人類的智慧和技藝,同樣是賦予食物靈魂的關鍵。那些流傳至今的古老烹飪技法,如同時光的魔法師,將平凡的食材,轉化為令人迴味無窮的佳肴。 2.1 煙火流轉的記憶:古法熏製與風乾的藝術 煙火,承載著人類最早的烹飪記憶。古法熏製與風乾,不僅是保存食物的方式,更是賦予食物獨特風味和質感的藝術。 2.1.1 “慢火溫熏”的耐心:木材的選擇與煙熏時間的奧秘 熏製,並非簡單的火焰烤炙。真正的古法熏製,講究的是“慢火溫熏”。這意味著要控製火候,讓煙霧緩緩地包裹食材,而不是快速地將其烤焦。熏製過程中,木材的選擇至關重要。不同的木材,會釋放齣不同的香氣。例如,果木煙熏會帶來甜美的果香,而鬆木則會賦予煙熏製品一種清新的鬆脂味。本書將深入探討,選擇何種木材,以及控製煙熏的時間和溫度,如何共同作用,賦予食材深邃而迷人的風味。這是一種對耐心的考驗,也是對食材潛力的挖掘。 2.1.2 自然風乾的溫度:時間與空氣的協奏麯 風乾,是另一種與時間共舞的技藝。在適宜的溫度和濕度下,自然風乾能夠讓食材中的水分緩慢蒸發,使肉質變得緊實,風味也隨之濃縮。這種風乾的過程,就像是一場精密的協奏麯,由時間、空氣和食材本身共同演奏。書中將介紹,如何根據不同食材的特性,選擇閤適的風乾環境。例如,乾燥寒冷的氣候適閤風乾肉類,而潮濕溫暖的環境則可能需要更精密的通風係統。這種技藝,不僅僅是簡單的晾曬,它是一種對自然條件的巧妙利用,是對食材生命力的另一種激活。 2.1.3 煙熏與風乾的化學變化:風味物質的生成 煙熏與風乾並非簡單的物理過程,它們也伴隨著復雜的化學變化。煙霧中的化閤物,會滲入食材的內部,與蛋白質、脂肪發生反應,生成新的風味物質。而風乾過程中,酶的活性也會發生改變,使得食材的風味更加醇厚。本書將嘗試從科學的角度,解析煙熏和風乾過程中發生的化學變化,解釋為何經過這些處理的食材,會擁有如此獨特的口感和風味。這是一種對古老技藝的科學解讀,也是對食物背後奧秘的探索。 2.2 酵母低語的秘密:傳統發酵的魅力 發酵,是大自然賦予微生物的神奇力量。在傳統發酵的食品中,我們能品嘗到時間沉澱齣的醇厚與復雜,那是酵母低語的秘密。 2.2.1 “老麵”的傳承:代代相傳的生命力 對於許多發酵麵食而言,“老麵”是靈魂所在。這看似不起眼的“老麵”,其實是代代相傳的活菌群落。它承載著傢族的記憶,也蘊含著豐富的發酵經驗。本書將介紹“老麵”的製作和保養方法,以及它在製作麵食時所扮演的重要角色。通過“老麵”,我們能感受到一種傳承的力量,一種生命力在時間中延續的奇跡。 2.2.2 陶罐中的時光:不同發酵菌群的協同作用 傳統的發酵,常常依賴於陶罐等天然容器。這些容器,為微生物的生長提供瞭適宜的環境。在陶罐中,各種有益的酵母菌、乳酸菌等微生物,開始它們忙碌的工作。它們協同作用,分解食材中的復雜成分,産生新的風味和營養。本書將深入探討,陶罐發酵的原理,以及不同發酵菌群在其中扮演的角色。我們將理解,為何傳統的發酵食品,總是擁有那麼豐富而微妙的層次感。 2.2.3 發酵對食材的升華:營養價值與風味的提升 發酵,不僅僅是改變食材的形態和風味,它還能顯著提升食材的營養價值。發酵過程中,微生物能夠分解食材中的大分子營養物質,使其更易於人體吸收。同時,發酵還能産生多種維生素和益生菌。本書將闡述發酵對食材的“升華”作用,解釋為何發酵食品,如酸奶、奶酪、醬料等,都比其未經發酵的原形,在營養和風味上更勝一籌。 2.3 熬煮的智慧:慢燉與煨煮的精髓 熬煮,是最古老也最能展現食材本真的烹飪方式之一。它需要耐心,需要時間,更需要對火候的精準把握。 2.3.1 “文火慢燉”的溫度控製:如何讓食材的靈魂釋放 “文火慢燉”,是熬煮的靈魂。它意味著用較低的溫度,長時間地將食材保持在一種溫和的加熱狀態。這樣的烹飪方式,能夠讓食材中的膠原蛋白慢慢分解,使肉質變得酥爛,湯汁變得濃鬱。更重要的是,它能夠讓食材的香氣和風味,在高溫下不易流失,而是充分地在湯汁中釋放和融閤。本書將詳細解讀“文火慢燉”的溫度控製要點,以及為何這種看似緩慢的烹飪方式,卻能達到最極緻的風味效果。 2.3.2 骨湯的陳年:世代傳承的鍋底文化 在一些地區,傢庭中會保留一個“陳年”的骨湯鍋底。這個鍋底,並非一次性使用,而是世代相傳,不斷地添加新的骨頭和食材,不斷地熬煮。這種“陳年”的骨湯,蘊含著傢族的曆史和情感,也積纍瞭極其豐富的風味。本書將講述這種“鍋底文化”的傳承故事,以及“陳年”骨湯為何擁有如此深邃而復雜的滋味。它是一種活著的文化,一種用時間和味道書寫的史詩。 2.3.3 藥食同源的平衡:食材與草本的和諧搭配 在許多傳統菜肴中,食材的搭配並非隨意而為,而是遵循“藥食同源”的原則。某些草本植物,與特定的食材搭配,不僅能夠增添風味,還能起到滋補保健的作用。例如,當歸與羊肉的搭配,具有溫補的功效。本書將探討,如何通過食材與草本的和諧搭配,達到風味和營養的雙重平衡。這是一種對中國傳統養生文化的理解,也是一種將食物視為良藥的智慧。 2.4 醃漬的溫度:鹽與時光的凝結 醃漬,是用鹽和時間來鎖住食材的鮮美,並賦予其獨特風味的過程。它是一種古老的智慧,也是一種對食材生命力的尊重。 2.4.1 “粗鹽”的選擇:礦物質與食材的對話 醃漬中,“粗鹽”的選擇至關重要。與精煉的細鹽不同,粗鹽保留瞭更多的礦物質,這些礦物質在醃漬過程中,會與食材發生奇妙的反應,賦予食材更豐富的層次感。例如,岩鹽帶來的礦物質風味,可以中和肉類的油膩感。本書將介紹不同種類粗鹽的特性,以及它們如何與食材進行“對話”,共同創造齣獨特的風味。 2.4.2 醃漬的時間刻度:從生澀到醇厚的蛻變 醃漬的過程,是一段漫長而充滿期待的旅程。從最初的生澀,到逐漸的醇厚,食材的每一個細微變化,都牽動著醃漬者的心。不同的醃漬時間,會帶來截然不同的風味。例如,短時間的醃漬可以保留食材的脆感,而長時間的醃漬則能使其風味更加濃鬱。本書將為讀者呈現,醃漬時間的不同選擇,如何導緻食材從“生澀”到“醇厚”的完美蛻變。 2.4.3 醃漬中的微生物舞蹈:風味層次的構建 醃漬的過程,也是一個微生物活躍的時期。在鹽分的作用下,一些有害的微生物被抑製,而另一些有益的微生物則開始繁衍。它們分解食材中的蛋白質和脂肪,産生多種風味物質,從而構建齣醃漬食品豐富而復雜的層次感。本書將嘗試揭示,醃漬過程中微生物的“舞蹈”,是如何一步步構建齣迷人的風味層次。這種對微觀世界的探索,將幫助我們更深刻地理解醃漬食品的美味來源。 第三章:山野靈感,人與自然的共鳴 食物,不僅僅是滿足口腹之欲的物質,它更是連接人與自然、連接文化與傳統的橋梁。在山野之間,隱藏著無數關於食材的靈感,它們是大自然對人類最真摯的迴饋,也是人與自然和諧共鳴的體現。 3.1 農諺的智慧:春耕夏耘鞦收的節氣食譜 中國的傳統農業,與自然節氣息息相關。農諺,便是先人韆百年來觀察自然、總結經驗的智慧結晶,其中蘊含著關於“何時吃何物”的深刻道理。 3.1.1 “不時不食”的信條:順應天時,品味真味 “不時不食”,是中華美食最古老也最根本的信條。它強調的是,在食材最當季、最成熟的時刻食用,纔能品嘗到其最純粹、最濃鬱的風味。書中將深入解讀“不時不食”的理念,並以四季為例,闡述不同季節應季食材的特點。春季的嫩芽,夏季的瓜果,鞦季的榖物,鼕季的根莖,它們都在各自的季節裏,以最飽滿的姿態,等待著被我們發現。 3.1.2 “春吃芽,夏吃瓜,鞦吃果,鼕吃根”的食材流轉 這句耳熟能詳的農諺,簡潔地概括瞭食材的季節性流轉。“春吃芽”,是因為春天萬物復蘇,植物的嫩芽含有豐富的生命能量;“夏吃瓜”,是因為夏季炎熱,瓜果能消暑解渴;“鞦吃果”,是因為鞦季是收獲的季節,各種果實成熟,營養豐富;“鼕吃根”,是因為鼕天寒冷,根莖類食材能夠提供充足的能量和溫暖。本書將結閤具體食材,詳細闡述這句農諺背後的科學原理和飲食智慧。 3.1.3 農忙時節的能量補充:易於消化且營養豐富的農傢菜 農忙時節,是農民最辛苦的時候。而此時的農傢菜,往往也遵循著易於消化、營養豐富、能夠快速補充體力的原則。例如,用當地的榖物製作的粗糧粥,或者用時令蔬菜烹製的傢常小炒。本書將展現,在不同的農忙季節,農傢會選擇哪些食材,以怎樣的烹飪方式,來滿足身體的需求。這些樸實的菜肴,不僅是食物,更是辛勤勞作的見證,是農耕文明的縮影。 3.2 祭祀的儀式感:節日慶典中的特定食材與烹飪 在中國的傳統文化中,食物與祭祀、節日慶典緊密相連。特定的食材和烹飪方式,承載著人們對祖先的敬意,對神靈的祈願,以及對美好生活的期盼。 3.2.1 “年年有餘”的象徵:魚在祭祀中的意義 在許多重要的祭祀活動和節日中,魚是必不可少的祭品。其寓意,便是“年年有餘”,象徵著富足和豐收。然而,魚在祭祀中的意義遠不止於此。它代錶著生命的延續,也象徵著對江河湖海的敬畏。本書將探討,魚在不同地域、不同祭祀活動中的象徵意義,以及具體的烹飪方式如何體現這種儀式感。 3.2.2 “團圓”的寓意:麵食與傢常菜的溫情 對於許多節日,尤其是春節,麵食和傢常菜扮演著舉足輕重的角色。“餃子”、“湯圓”、“年糕”,這些食物的形狀和名字,都蘊含著“團圓”、“圓滿”的寓意。它們不僅僅是食物,更是傢庭成員之間情感連接的載體。本書將深入挖掘,這些節日食品背後的文化內涵,以及它們在傢庭團聚時刻所帶來的溫情。 3.2.3 祈福的滋味:寄托希望的獨特祭品 有些祭品,並非以食用為目的,而是寄托著人們最真摯的祈福。例如,用麵粉捏成的各種形狀,或者用榖物製作的特定組閤。這些祭品,雖然在口感上可能並不突齣,但它們承載著人們對風調雨順、國泰民安的期望。本書將介紹一些獨特的祈福祭品,並探討它們背後所蘊含的文化信仰。 3.3 遊牧的足跡:遷徙民族的野外生存智慧 廣袤的草原、荒涼的戈壁,孕育瞭獨特的遊牧民族。他們的生活方式,與自然緊密相連,他們的飲食智慧,更是野外生存的結晶。 3.3.1 “牛羊肉”的百變:烤、煮、風乾的隨性 對於遊牧民族而言,牛羊肉是生命不可或缺的組成部分。然而,他們對牛羊肉的烹飪方式,卻充滿瞭隨性和智慧。無論是簡單的烤、煮,還是利用自然條件進行的風乾,都能夠最大程度地發揮牛羊肉的營養和風味。本書將展示,遊牧民族如何因地製宜,利用有限的資源,烹飪齣美味的牛羊肉。 3.3.2 乳製品的生命周期:從鮮奶到奶酪的演變 乳製品,是遊牧民族的另一項重要食物來源。從新鮮的牛奶、羊奶,到經過發酵的酸奶,再到濃縮的奶酪、酥油,他們將乳製品開發到瞭極緻。本書將追蹤乳製品在遊牧民族生活中的生命周期,並介紹其不同的加工方式和營養價值。 3.3.3 草原上的“能量棒”:采集的漿果與堅果 除瞭牛羊肉和乳製品,遊牧民族還會采集草原上的漿果、堅果等植物性食物,作為補充和調劑。這些天然的“能量棒”,能夠為他們在艱苦的環境中提供持久的能量。本書將介紹,遊牧民族如何辨識和采集這些野外食物,以及它們在日常飲食中的重要作用。 3.4 隱士的餐桌:不被打擾的食材選擇與烹飪 隱士,是追求內心寜靜與和諧的修行者。他們的餐桌,往往反映齣一種返璞歸真的生活態度,以及對食材最純粹的理解。 3.4.1 極簡主義的烹飪:食材本身的極緻展現 隱士的烹飪,往往是極簡主義的。他們傾嚮於選擇最天然、最簡單的食材,並且以最少的人工乾預來烹飪,以最大程度地展現食材本身的鮮美。例如,隻用清水煮熟的野菜,或者用泉水烹製的粗糧。本書將展現,這種“少即是多”的烹飪哲學,如何將食材的本味發揮到極緻。 3.4.2 遵循身體的反饋:天然的食材最能治愈 隱士深諳“食療”之道。他們相信,天然的食材最能夠滋養身體,最能夠帶來內心的平靜。他們會根據身體的需要,選擇閤適的食材,並且避免那些經過過度加工、添加劑過多的食物。本書將探討,隱士如何通過飲食來調養身心,以及天然食材在其中扮演的關鍵角色。 3.4.3 “清心寡欲”的食材:避免過度加工,迴歸本源 隱士的食材選擇,往往是“清心寡欲”的。他們避免那些被過度加工、添加瞭過多香料和調味品的食物。他們更傾嚮於那些原生態的、未被汙染的食材。這種對食材“本源”的追求,是對自然最深沉的敬意,也是對生命最樸素的關懷。 第四章:地域風味,一方水土養一方人 中國的土地廣袤而多樣,不同的地理環境、氣候條件和曆史文化,孕育齣瞭各具特色的地域風味。這些風味,不僅是味蕾的享受,更是地方文化的生動寫照。 4.1 高原的饋贈:陽光與稀薄空氣孕育的堅韌風味 高海拔地區,以其獨特的地理環境,孕育齣彆具一格的食材和烹飪方式。 4.1.1 “酥油茶”的溫暖:高原的能量補給站 在寒冷的高原地區,酥油茶是不可或缺的能量補給。它由酥油、茶葉、鹽等製成,不僅能夠禦寒,還能提供豐富的熱量和脂肪。本書將介紹酥油茶的製作工藝,以及它在高原居民生活中的重要地位。 4.1.2 糌粑的樸實:簡單原料的能量轉化 糌粑,是將青稞麵炒熟後,用酥油茶拌食而成。它簡單樸實,卻是高原人民重要的能量來源。本書將揭示,糌粑如何利用簡單的原料,通過與酥油茶的結閤,實現高效的能量轉化。 4.1.3 犛牛肉的醇厚:高海拔動物的獨特風味 犛牛,是高原上的精靈。生活在高海拔、低含氧量的環境中,它們的肉質格外緊實,脂肪含量低,味道醇厚。本書將探討,高海拔環境如何影響犛牛的生長,以及其肉質的風味特點。 4.2 盆地的滋養:溫潤濕潤土地孕育的鮮活滋味 溫潤濕潤的盆地地區,土地肥沃,物産豐富,孕育齣鮮活而多樣的食材。 4.2.1 rice 的韆變萬化:蒸、煮、炒、炸的無限可能 rice 是中國人的主食,而在盆地地區,rice 的烹飪方式更是韆變萬化。蒸、煮、炒、炸,不同的烹飪手法,都能賦予 rice 不同的風味和口感。本書將展現,rice 在盆地地區的多種演繹方式。 4.2.2 鮮活的蔬菜:水靈靈的綠色生命 得益於濕潤的氣候和肥沃的土壤,盆地地區盛産各種鮮活的蔬菜。它們水靈靈,口感清脆,是餐桌上不可或缺的綠色生命。本書將介紹盆地地區最具代錶性的蔬菜種類,以及它們的烹飪特色。 4.2.3 烹飪的“麻辣鮮香”:地域特色調味的形成 許多盆地地區的菜肴,以“麻辣鮮香”著稱。這種獨特的口味,是當地氣候、物産以及曆史文化共同作用的結果。本書將深入分析,地域特色調味是如何形成的,並介紹一些經典的麻辣菜肴。 4.3 海濱的呼喚:鹹濕空氣與海洋的慷慨 海濱地區,空氣中彌漫著鹹濕的氣息,海洋慷慨地饋贈著各種鮮美的海産。 4.3.1 “海鮮”的鮮度:從漁船到餐桌的極緻追求 對於海濱居民而言,海鮮是餐桌上的主角。如何保證海鮮的“鮮度”,從漁船到餐桌的每一個環節都至關重要。本書將講述,海濱人民如何通過各種方式,將最新鮮的海鮮呈現在餐桌上。 4.3.2 “海帶”、“紫菜”的鮮美:海洋蔬菜的營養密碼 除瞭魚蝦貝類,海帶、紫菜等海洋蔬菜,也是海濱地區的重要食材。它們富含多種營養物質,味道鮮美。本書將揭示,海洋蔬菜的營養密碼,以及它們獨特的食用價值。 4.3.3 煙熏與醃漬海産品的智慧:延長鮮味的保質期 為瞭保存海鮮的鮮味,沿海地區發展齣瞭獨特的煙熏和醃漬技藝。這些技藝,能夠有效地延長海産品的保質期,並賦予其特殊的風味。本書將介紹這些古老的加工方法。 4.4 戈壁的孤寂:風沙礪煉齣的頑強生命力 風沙肆虐的戈壁,孕育齣頑強而充滿生命力的食材。 4.4.1 “駱駝肉”的獨特:挑戰味蕾的韌性 駱駝,是戈壁荒漠中的生命符號。駱駝肉的肉質堅韌,味道獨特,需要經過特殊的烹飪纔能達到最佳口感。本書將探索,駱駝肉的獨特之處,以及如何烹飪齣美味的駱駝肉。 4.4.2 “瓜果”的甜美:缺水環境下爆發的生命力 在缺水的戈壁環境下,瓜果卻能爆發齣驚人的甜美。它們濃縮瞭陽光和稀有的水分,味道濃鬱。本書將介紹戈壁地區特有的瓜果種類,以及它們在極端環境下頑強生存的生命力。 4.4.3 堅果與乾糧:戈壁行者的智慧之選 對於戈壁行者而言,堅果和乾糧是必不可少的補給。它們易於攜帶,能量高,能夠幫助人們在艱苦的環境中生存。本書將介紹,戈壁行者如何選擇和利用這些天然的“能量儲備”。 第五章:舌尖上的哲學,品味生命的態度 食物,不僅僅是物質的存在,更是我們對待生活、對待生命的態度。在舌尖的每一次觸碰中,都蘊含著深刻的哲學。 5.1 “慢”下來的藝術:食材的等待與烹飪的沉澱 在快節奏的現代生活中,“慢”下來,似乎成瞭一種奢侈。然而,在烹飪的世界裏,“慢”卻是一種藝術,一種對食材的尊重,一種對生活的熱愛。 5.1.1 告彆速食:重新審視烹飪的意義 速食文化,讓我們的生活變得便捷,但也讓我們與食物的連接變得疏遠。本書將呼喚人們告彆速食,重新審視烹飪的真正意義,去感受食材從原始到餐桌的完整過程。 5.1.2 耐心等待的果實:從種子到餐桌的生命軌跡 從一顆種子到餐桌上的一道菜,需要經曆漫長的生長、收獲、加工和烹飪過程。每一次的等待,都孕育著生命的奇跡。本書將帶領讀者,去追溯食材的生命軌跡,去體會耐心等待的價值。 5.1.3 烹飪的冥想:在忙碌中找迴內心的平靜 當雙手開始忙碌起來,心靈也仿佛被淨化。烹飪的過程,可以是一種沉浸式的體驗,一種在忙碌中找迴內心平靜的“冥想”。本書將分享,如何在烹飪中獲得寜靜,如何將這種寜靜傳遞給傢人和朋友。 5.2 “敬畏”的滋味:對食材來源的感恩與尊重 我們吃的每一口食物,都凝聚著大自然的恩賜和無數人的辛勤勞動。對食材的敬畏之心,是對生命最基本的尊重。 5.2.1 “一粒米的誕生”:追溯食物的來處 從一粒米到一碗飯,背後有著怎樣的故事?從一棵蔬菜到餐桌上的佳肴,經曆瞭怎樣的生長過程?本書將鼓勵讀者,去追溯食物的來處,去瞭解它們是如何來到我們餐桌上的。 5.2.2 尊重生命的饋贈:不浪費,不濫取 大自然慷慨地饋贈瞭我們豐富的食物,但這份饋贈並非取之不盡。不浪費,不濫取,是尊重生命的體現。本書將強調,如何以負責任的態度對待食物,減少食物浪費。 5.2.3 烹飪中的虔誠:每一次下廚都是一次感恩 每一次下廚,都是一次與食材的對話,一次對大自然的感恩。當懷揣著虔誠之心去烹飪,食物也會散發齣不一樣的味道。本書將呼喚,將烹飪變成一種錶達感恩的方式。 5.3 “連接”的餐桌:分享與情感的傳遞 餐桌,是傢庭情感交流的中心,是朋友聚會的場所,是分享與連接的平颱。 5.3.1 圍爐夜話的溫情:食物是傢庭的紐帶 一傢人圍坐在一起,分享一頓飯,談論一天的心事,食物在這種時刻,扮演著連接傢庭成員的紐帶。本書將展現,食物如何為傢庭帶來溫暖和歸屬感。 5.3.2 宴請賓朋的儀式:用美食錶達心意 宴請賓朋,不僅僅是簡單的款待,更是一種用美食錶達心意的方式。精心烹製的菜肴,承載著主人的熱情和祝福。本書將探討,如何通過宴請,來加深人與人之間的連接。 5.3.3 “一人食”的自我關懷:為自己烹調一份愛 即使是一個人的用餐,也同樣可以充滿儀式感。為自己烹調一份愛,是對自我最好的關懷。本書將鼓勵讀者,在“一人食”的時刻,也用心去感受食物的美好。 5.4 “探索”的邊界:勇於嘗試與創新的精神 在對傳統美食的尊重之外,我們也要保持一顆探索的心,勇於嘗試,不斷創新,讓美食的世界更加豐富多彩。 5.4.1 “古老與現代”的融閤:傳統食材的新演繹 將古老的食材,用現代的烹飪理念去演繹,會産生意想不到的火花。本書將鼓勵讀者,在傳統的基礎上,進行大膽的創新。 5.4.2 “跨界”的碰撞:不同地域風味的融閤 不同地域的風味,可以相互藉鑒,相互融閤,創造齣新的飲食文化。本書將探討,如何通過“跨界”的碰撞,讓美食的世界更加多元。 5.4.3 舌尖上的無限可能:保持好奇,探索未知 美食的世界,永遠充滿瞭無限的可能。保持好奇心,勇於探索未知,纔能不斷發現新的味蕾驚喜。本書將激發讀者,在舌尖上開啓一場永無止境的探索之旅。 結語:品味平凡,遇見不凡 當我們放下手中的筷子,迴味剛剛品嘗過的食物,會發現,那些最打動人心的味道,往往並非源自珍貴的山珍海味,而是那些根植於大地、凝聚著時光、蘊含著智慧的平凡食材。它們就像生活中的“英雄”,默默地貢獻著自己的力量,滋養著我們的生命。 本書,旨在帶您走入一個更廣闊的美食世界,去發現食材的本真,去領略技藝的魅力,去感悟文化的力量。從深山老林到遼闊草原,從古老傳承到現代創新,我們渴望通過文字,為您描繪齣一幅幅生動的畫麵,喚醒您對食物最純粹的感知。 請記住,每一次的烹飪,都是一次與自然的對話;每一次的品嘗,都是一次對生命的尊重。願您在品味平凡食材的過程中,遇見屬於自己的不凡。

![當我們閱讀時,我們看到瞭什麼 [What We See When We Read] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11698085/556530faNec6cfa28.jpg)

![意林·小小姐·純美小說係列·少女果味雜誌社7:香橙泡芙號 [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11313884/rBEhUlIxPBUIAAAAAAUNv67BanoAADEFgOsvKcABQ3X991.jpg)

![小公主蘇菲亞夢想與成長故事係列:萬聖節服裝秀 [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11468093/53950a1dNe86440b0.jpg)

![宮澤賢治最美作品集:銀河鐵道之夜 [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11877300/56e23803Na9c17b5e.jpg)

![櫻桃園·楊紅櫻注音童書 升級版:仙女蜜兒(注音版) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11772138/56163c4dNf8d8fdea.jpg)