具体描述

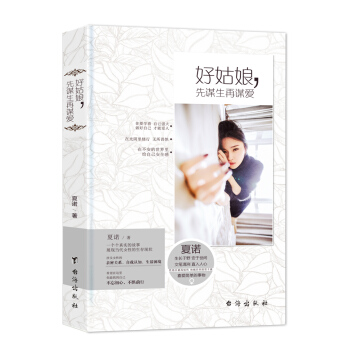

内容简介

她曾是夏侯府的掌上明珠,可这一生,她换上了别人的脸皮,扮演着泰府不受宠的四小姐秦碧落,为找出夏侯府灭门的真相,从此踏上复仇之路。然而命运却让她与他们相遇,运筹帷幄的天之骄子与霸道凶残的大漠苍鹰,从此情陷两难。当终报得大仇,一切水落石出时,她没料想到真相竟然是如此……作者简介

夏日紫,天津市作家协会成员,喜欢音乐和旅行的御姐,热衷动漫和电影的女王。性格飘忽不定,思想古灵精怪,创作中一直追求新鲜感,愿意冒险,喜欢挑战。集写文+吃货于一身。代表作品《星星不是发光体》《海盗猎人爱神号》《一刹花火》《浮华惊梦》等。

目录

曾是惊鸿照影来长风破浪会有时

道是无晴却有晴

不是冤家不聚头

无情不似多情苦

我似清风无际绕

以牙还牙终了恨

曾经沧海难为水

一入宫门深似海

春情只到梨花薄

此恨绵绵无绝期

似此星辰非昨夜

不畏浮云遮望眼

纵然相逢不相识

倾城一舞相思碎

物是人非事事休

心中纵有千千结

后记

精彩书摘

《浮华惊梦》:第一章 曾是惊鸿照影来 “驾!驾!” 碧落狠狠扬着马鞭,疾驰在崎岖不平的山路上。

“四小姐,他们要追上了!” 青儿焦急地大喊,碧落掉转马车朝路边的山林驶去。

马车在茂密的山林中穿梭,却不幸撞上一块石头,车轴突然断裂,再也不能前进。碧落和青儿只好跳下马车,逃向山林。她们来到河边,本想跳进河里躲过追兵,可湍急的河流却让碧落迟疑了。

前两天下了场大雨,正好涨大水,面前的河水像千万匹脱缰的野马在宽阔的河道内飞奔,溅起巨大的水花。

“青儿,你水性没有我好,跳下去之后你要紧紧抓住我,千万不要松手!” 当碧落牵着青儿的手正要跳下去时,一支箭却朝碧落飞射而来。

“四小姐,小心——” 箭刺进青儿的后背,她抱着碧落,两人同时坠人河中。

血腥的气味涌进碧落的鼻腔,湍急的河水让她根本无法抓住青儿。

碧落痛苦不已,想大叫青儿的名字,可一张嘴就被翻滚的河水呛住,头痛欲裂,那疼痛就像有一条毒蛇钻进她的脑袋里。

最后,碧落连自己的身体都无法控制住,被河水向下游急速地冲走。河水咆哮着、怒吼着、嘶鸣着朝碧落呼啸而来,铺天盖地的河水将浮上水面的碧落又一次用力地打下去。

黑暗来临前,碧落仿佛看见青儿朝她伸出了手,无助地喊了一声:“小姐救我……” “青儿——” 碧落痛苦地从梦中惊醒,又是一样的梦魇。

一个月前她和青儿为筹米而离开京城,半路遭到大太太姚氏派出的人劫杀。青儿为保护碧落而中箭坠河,碧落每每想到那日的情景就会心痛如绞。

“平安,我们该出发了。”碧落叫醒睡在地上的平安。

坠河后的碧落被一戏班子所救,但黑心的班主想强纳碧落为妾,碧落以死相抵,是平安不顾一切将她从班主手中救出。他们两人反遭戏班追捕,一路逃亡至今。

想来,她心里仍对平安有愧,是她害他失去了戏班这个容身之所。

“姑娘,你总算来了。” 船家远远迎上来,将碧落昨日交下的订钱退给她,说:“这是姑娘的订钱。” “船家,你这是?”碧落不解地看向他。

“我的船被一位公子用五十两黄金包下,不能载姑娘南下了。姑娘还是去找其他的船家问问看吧。”船家一脸为难,毕竟他家上有老下有小要养,总不能丢了西瓜捡芝麻吧。

“可做生意要讲究信誉的,你既已收下我的订钱,又怎能出尔反尔?劳烦船家再去跟那位公子商量一下,如若他只是游山玩水,不如暂且等两天。我去泉卅I的事情实在刻不容缓。” 碧落昨日就已经在码头上打听清楚了,最近恰逢菊花盛开的时节,很多船只都被人包下沿河赏花游玩,而且北上的船只增多,南下去泉州的船就更少了。

“那位公子也是南下去泉州,不如姑娘去跟那位公子商量商量,让他顺路载你们一程?”船家帮碧落出着主意。

“那就有劳船家引见。”碧落也只能试试看了。

听船家说那位公子姓风,是从京城来的。

京城来的风公子?碧落心中似有一丝惊觉。

数月以前—— 大祁国每年的七月七日都会举办一场盛大的七夕节,而这一天大家都有戴面具上街的习俗。听闻花灯展热闹非凡,若能在花灯展上猜中灯谜赢得头筹,不但有银两奖赏,还可获得京城最负盛名的御香楼免餐金牌,一整年白吃白喝。

同时,这一天也是才子佳人相知相识的大好日子。

……

用户评价

说实话,一开始我对这类题材的接受度并不高,但这本书的叙事方式彻底颠覆了我的认知。它没有采用那种老套的平铺直叙,而是巧妙地运用了多线索叙事,将不同的视角穿插融合,使得整个故事更加立体和丰满。不同人物的命运轨迹相互交织,犹如一张巨大的网,牵一发而动全身,每一次反转都出乎意料却又在情理之中。最让我欣赏的是,作者对于社会背景和时代变迁的把握非常精准,那些看似不经意的细节描写,却能精准地勾勒出一个时代的侧影,让读者在跟随主角命运的同时,也对那个特定历史时期的氛围有了更深层次的理解。阅读体验是层次分明的,初读只觉酣畅淋漓,再读则能品出其中蕴含的深意和作者的匠心独运。

评分这部作品的文字韵味着实迷人,它有一种沉静而富有力量的美感。作者的笔触细腻得如同描摹工笔画,对于场景的描绘,无论是宏大的宫殿宴会,还是私密的角落低语,都栩d致地呈现在读者眼前。我常常会因为某一句精妙的比喻或一段极富哲理的议论而停下来,反复琢磨其深意。更难得的是,在如此精致的语言下,故事的主题并没有被架空,反而因为语言的升华而更具穿透力。它探讨的关于欲望、选择与代价的主题,在当代社会依然具有极强的现实意义。读完后,我觉得自己的思维仿佛被梳理了一遍,看待事物的角度也变得更加多元和审慎了。这是一本能够提升审美层次和思考深度的书。

评分坦白说,我是一个对节奏感要求很高的读者,这部小说的节奏把控简直是大师级的。开篇的铺陈不紧不慢,像是在酝酿一场风暴,而一旦进入核心冲突,节奏瞬间加快,信息量陡增,迫使你不得不全神贯注。作者深谙何时该快进,何时该慢放,知道如何利用悬念来吊着读者的胃口,让你恨不得一口气读到最后。这种高强度的阅读体验,让我几乎忘记了现实生活中的一切烦扰。特别是在高潮部分的描写,那种紧张到近乎窒息的氛围营造得极为成功,仿佛自己就是局中人,必须与主角一同面对那最后的审判。总而言之,这是一部在叙事技巧上达到了极高水准的佳作,读起来酣畅淋漓,过瘾至极。

评分这部小说真是让人心潮澎湃,故事的开篇就抓住了我的眼球。作者在人物塑造上可谓是下足了功夫,每个角色都仿佛活生生地站在眼前,有血有肉,有着自己的挣扎和追求。尤其是主角的内心世界,描绘得极其细腻,那种在现实与理想之间摇摆不定的状态,让我深有感触。我仿佛能感受到他每一次呼吸的起伏,每一次决定的犹豫。故事情节的推进张弛有度,既有紧张刺激的高潮迭起,也有温情脉脉的片段,让人在阅读的过程中时而屏息凝神,时而又会不自觉地为之动容。语言风格上,作者的文字功底深厚,辞藻华丽却不失自然,画面感极强,仿佛置身于那个特定的时空之中,去体验角色的喜怒哀乐。读完之后,久久不能平复心情,脑海中反复回放着那些精彩的瞬间和深刻的对话,确实是一部值得反复回味的作品。

评分这本书的结构安排堪称精妙绝伦,像一座结构复杂的迷宫,每一个转角都可能通往新的惊喜或更深的困境。情节的推进如同抽丝剥茧,逐步揭示隐藏在光鲜外表下的真相,那种真相大白时的震撼感是无与伦比的。我尤其喜欢作者处理冲突的方式,不是简单的善恶对立,而是充满了灰色地带的人性挣扎。每个人物都有其不得已的苦衷和复杂的动机,使得读者在评判是非时会陷入沉思。通读全书,我的心情如同坐过山车一般跌宕起伏,为角色的命运感到惋惜,也为他们的坚持而鼓掌。结尾的处理更是高明,没有落入俗套的大团圆或彻底的悲剧,而是留下了足够的空间供读者自行解读和回味,留下了无尽的遐想。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有