具体描述

编辑推荐

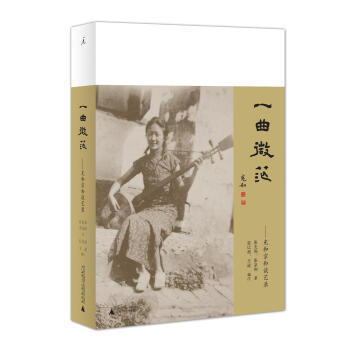

(1) 十分冷淡存知己,一曲微茫度此生——《一曲微茫》书名,源自102岁张充和女史生前无纤毫俗尘的对联“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生”(董桥赞曰,联好字好,“我一眼爱上”),书内收入的全是那个手写书信年代的家书。张家十姐弟中,充和与大弟宗和*亲,从1949年到1976年,三十年时光辗转纸上,无缘相见,却从美国到贵州,跨越万里的鱼雁往返,谈诗词、谈书法、谈昆曲、谈历史,小字蛮笺笔笔流动着斯文,聊养花种草、聊衣食住行、聊曲人故旧,家长里短亦浓缩时代沉浮,几乎全为首次披露。他们笔下的周有光、沈从文、巴金、丁西林、罗常培、章靳以、卞之琳……是文学艺术大家,更是旧游朋友。

(2) 日记是戏上一人的独白,信是戏上两人的对白——【“合肥四姊妹”小妹 张充和】人生要有幽默,可不是拿事不当事做。更不是林语堂之类的幽默。在处理事时自己站在客观地位上,看人看自己,不搀和情感,换句话说,像看戏,看戏时是*为明显的。平常生活是不太显化,我常常好像灵魂出窍似的站在一旁看自己,看我的家庭,看一切。虽有天大的事,你亦可暂时冲淡一下。至于纠纷扰乱,让神智宁静时再解决。这是我的幽默解释。我抱住“一曲微茫度此生”……【“张家十姐弟”大弟 张宗和】我们的信写得勤,好像近在咫尺似的,本来“天涯咫尺”和“咫尺天涯”仅仅是次序的不同,但是我们每周有信这是“天涯咫尺”。

内容简介

张家十姐弟中,充和与大弟宗和*亲,不仅因为他们年龄只相差一岁,更由于二人对诗词、昆曲、书法等的共同爱好。清华的谷音社,青岛、上海、南京的曲会,抗战期间高校云集的滇黔地区……均留下过他们的高吟浅唱、曲声笛韵。

1949年,时局动荡中,充和随丈夫傅汉思移居美国,宗和则留在黔地任教,从此路远山遥,天各一方,不复相见。唯音书不绝,穿越重洋,互问短长。从1949年4月15日充和赴美后收到*一封信,到1976年12月8日宗和去世前发出*后一封信,近三十年时光辗转纸上。如算上此后充和与宗和女儿以?的通信,真正是历经半个世纪。内容由养花种草、衣食住行、曲人故旧谈到诗词书画、文学历史……抛去浮华与造作,字字情真意切,笔笔简单有味。

三百余封书信,三十多万字,今由宗和女儿以?与学者王道整理出来,几乎全为首次披露。小字蛮笺,既是张家如水斯文和姐弟情谊的见证,也是特殊年月里,个人命运为时代裹挟的缩影。

作者简介

张充和(1913—2015),祖籍合肥,生于上海。“合肥四姊妹”之小妹。十岁时师从朱谟钦学古文及书法。十六岁从沈传芷、张传芳、李荣圻等学昆曲。1934年考入北大中文系。抗战爆发,转往重庆,研究古乐及曲谱,并从沈尹默习书法。胜利后,于北大讲授昆曲及书法。1948年结缡傅汉思(Hans H. Frankel)。1949年移居美国,在耶鲁大学教授书法二十多载,并于家中传薪昆曲,得继清芬(参阅百岁张充和作品系列《曲人鸿爪》《古色今香》《天涯晚笛》《小园即事》)。

张宗和(1914—1977),合肥张家大弟。1932年考入清华大学历史系,1936年毕业。早期与四姐张充和在一起拍曲,清华大学谷音社曲友。抗战期间曾在宣威乡村师范、昭通国立师范学院、云南大学、立煌古碑冲安徽学院等地任教。1946年任苏州乐益女中校长。1947年应朋友邀请到贵州大学任教。1953年院系调整时调入贵阳师范学院(现为贵州师范大学)任教,培养了一批历史和昆曲人才。著有日记、书信本《秋灯忆语》。遗有珍贵的昆曲史料。

编注者张以?(立+民),张宗和之女,贵州师范大学文学院退休教师。

编注者王道,作家,著有《流动的斯文:合肥张家记事》等书。

(书名题字,张充和)

精彩书评

【周有光】—— 今天四对夫妇,顾传玠、张元和、张允和、沈从文、张兆和、傅汉思都离我而去……张充和受到的传统教育*多,是书法家。(按:张充和女史晚年生活在美国,辞世于2015年)

【汪曾祺】——她能戏很多,唱得非常讲究,运字行腔,精微细致……兼擅书法,结体用笔似晋朝人。

【欧阳中石】—— 无论字、画、诗以及昆曲,都是上乘,很难得。她一贯保持原有的风范,格调极高。像昆曲,她唱的都是真正的、没有改动过的。

【余英时】—— 有光先生说得十分准确:“张家四姐妹的名气很大,不光在中国,在外国都有很大的影响。”四姐妹中我闻名*早、相识*久、相知*深的则是充和。

【许倬云】—— 她是我的长辈,九十多岁高龄,笔力依然如此劲秀!可佩!

【白先勇】—— 对张充和女士,我是敬佩的——琴曲书画,当今才女。

【董 桥】—— 充和先生送过我一幅墨宝我已然很满足了,我迷她的字迷了好多年。

【陈平原】—— 掰着指头算,依旧健在的北大中文系系友,会写字的虽不少,但如此优雅,且又如此高寿的,没有第二位。(按:张充和女史辞世于2015年,享年102岁)

【木令耆】—— 张充和也是早期用白话文写作的散文小说家;她和(凌)叔华是当时中国现代文学的前卫作家。

【郑培凯】—— 一花一天国,一沙一世界,追寻传统的审美境界,就是为文明悬起一盏引路的灯。

【史景迁】—— You gave me my early instructions into what the scholarly life could be, and I treasure that memory.

【金安平】—— Scholar, friend and teacher in the arts and the art of life.

目录

【序言一】 献给我们亲爱的爸爸和四姑(张以?)

【序言二】 天真与大方(王道)

【1949年】 张宗和给张充和的信(中国—美国)

【1950年】 张宗和给张充和的信(中国—美国)

【1951年】 张宗和给张充和的信(中国—美国)

【1952年】 张宗和给张充和的信(中国—美国)

【1953年】 张宗和给张充和的信(中国—美国)

【1954年】 张宗和给张充和的信(中国—美国)

【1955年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1956年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1957年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1958年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1959年】 张充和给张宗和的信(美国—中国)

【1960年】 张充和给张宗和的信(美国—中国)

【1961年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1962年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1963年】 张充和给张宗和的信(美国—中国)

【1964年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1965年】 张宗和给张充和的信(中国—美国)

【1966年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1967年】 张充和给张宗和的信(美国—中国)

【1971年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1972年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1973年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1974年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1975年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1976年】 张充和、张宗和往来的信(美国—中国)

【1970年代】 张充和给张以?等的信(美国等—中国)

【1980年代】 张充和给张以?等的信(美国—中国)

【1990年代】 张充和给张以?等的信(美国等—中国)

【2000年】 张充和给张以?等的信 (美国—中国)

精彩书摘

序言一《献给我们亲爱的爸爸和四姑》(张以?)

前些年,有人从美国回来,说在我四姑充和处看见我父亲的许多信件,整理得整整齐齐的,四姑像宝贝一样收着。我心里不禁一动,因为前年我帮妈妈搬家时,也看到四姑从美国来的许多信,如果这两处的信能合到一处,岂不是一大美事!于是乎赶紧和沈红联系,经过她的一番努力,很快这些信件实现了“团圆”。在这里,我真的非常感谢沈红侄女。

爸爸的信件总算回到了我的身边,心中不禁百感交集。这些珍贵的信中,有从1949年到1976年我爸爸写给四姑的,超过一百四十封,它们反映了在这近半个世纪里父亲和四姑的一份深深的情意。正如四姑在得知父亲去世时给我们的信中所说:“你们爸爸小我一岁十二天,我们玩得多,吵得亦多,通信亦通得多。”统计了一下,四姑给爸爸的信亦有一百五十多封,拿着这些沉甸甸的信件,我的心被深深地感动。在以后的日子里,我开始慢慢地整理这些信件,当我的手指轻轻地触摸键盘,心里却常常被四姑和父亲感动,我一边打字一边忍不住泪流满面。虽然他们在信里谈的都不过是一些家长里短、诗词歌赋的小事,但是透过这些不起眼的小事,我看见了父亲欲说还休的那份无奈,以及对四姐的那份深深的思念,真是“羡杀长天一征鸿”!我还看见了四姑无限的关心和深深的担忧……长夜茫茫,心事满腔凭谁诉,一夜相思几处同?

1987年四姑终于回国了,她在贵阳住了二十天,我记得是在贵阳过的年,她要看看她最爱的大弟生活过的地方,她要我带着她走遍了父亲工作和生活过的地方,她常常夜不成寐,整晚整晚地翻看父亲的日记、信件,就着昏暗的灯光抄录。深夜时我看见她抚着父亲的骨灰盒独自流泪,她的心中有多少话要对我的父亲说啊。

如今,我的父亲已去世三十七年,我的母亲也于2014年初去世了。四姑于今年6月在美仙逝,我们都感到无比地悲伤,但是欣慰的是还能读到他们的书信。我把这些书信整理出版,不为别的,只是为了四姑和父亲的那一份无法言表的情意,只是为了我心中的那份深深的怀念。

在此也向在美国的以元弟弟、以谟妹妹表示问候,家里人都很想念你们。之前我们曾经通过信,每次读来都觉得亲切、温馨,希望有一天,我们能够实现团圆,家里人都爱你们。

为了父亲生前的愿望“同床共枕又同灰”,父亲的骨灰一直没有入土,如今,我在贵阳市山清水秀的花溪河边,为我的父亲、母亲选了一块墓地,今年清明节前终于安葬在那里,那是他们经历苦难也是投入工作的地方。父亲曾经说过,“死是忧伤的,又是快乐的。忧伤的是抛弃了人世间的一切快乐,快乐的是抛弃了人世间的一切忧伤。”愿我的父亲母亲抛弃了人世间的一切忧伤,快乐地相聚在天堂。

愿我亲爱的四姑安息,我们永远爱你。

【1950年张宗和致信张充和(中国—美国)】

我们现在生活一般说来可以拿八十分(合四十多万),普通的一些职员只能拿三四十分呢。我们都是从苦中过来的,倒也不觉得苦。现在物价也很平稳,新谷登场米一万五左右一斗,煤两万一驮(二百斤),猪油五千一斤,盐五千一斤,肉三千一斤,鸡蛋三百五一个,蔬菜普通三四百元一斤。全部的钱,如果光吃伙食,可以吃得比较好,但是总是有些额外的花费,尤其生不得病。

【1953年张宗和致信张充和(中国—美国)】

失眠,故而爬起来找到这张纸,我想可以慢慢的一直写到天明。现在是五点半,在美国你们现在大约是从办公室出来了吧?昨天进城除开会外,是给孩子们置点东西。以靖的钢笔丢了,得为她重买一支。现在派克笔在世上已经很少了,上海的各种自来水笔全都很好,并不比美国的差。而且价钱很便宜,我为以靖买了一支三万六千元的笔,就已经很可以用了。你只要拿我们的收入和这支笔的价钱比一比就知道不贵了。(我们的收入现在每月约一百二十万。)在国民党时,一个月的薪水还不够买一支笔,另外孩子们也要添点衣裳,因此又买了些布。晚上又看了一次京戏。是全本《秦香莲》。(即《铡美案》,包公铡死驸马陈世美,陈不认前妻秦香莲。这事四姐也许知道一些。)三月份全国开展《婚姻法》的大宣传,反对封建婚姻,重婚,虐待妇女,因此演这戏也还有它的一定意义。贵阳我很少来,来一次觉得它进步一次,从贵阳的进步,可以看到全中国的进步。现在贵阳只有二三十万人,将来要发展成为一百五十万人的大都市,成都要发展成为四百万人。北京自然不用说。清华的房子比以前增加一倍,荒凉的圆明园已经改为三姐所在的师大附中二部。北京城的房子不知增加了好多,你们若回来一定不认得北京了。

【1955年张充和致信张宗和(美国—中国)】

我们去东部一次,美国文化真是一无所取,唯博物馆、图书馆可取。但是看了也气人,我们的多少古物都进了博物馆。善本书流在此间的亦大有可观。往往为海内孤本也。去年齐如山还卖了一批小说戏剧书给哈佛,其中不少好书,一共二千五百元,可惜我没有钱,若有我就断了路了。算了,说也是枉然。

【1956年张宗和致信张充和(中国—美国)】

北京是你们旧游之地,一定很想知道它的现状吧。在北京时写信告诉你们北京太闹,没有以前好了,吃饭坐车剃头三难,但现在想想北京还是好,还是值得留恋的。许多展览馆都比以前布置得好了。太和殿中有商代的磬、季子盘和其他举世闻名的铜器,有新的各省出土的文物。后宫有绘画馆和陶瓷馆,绘画馆中只有明清的画,陶瓷馆好,从新石器时代时期的黑陶一直到康熙乾隆时期的瓷器,那天我和沈从文一同去看的。他现在是专家了,在历史博物馆工作,是锦缎和古镜子专家,以前他老是买假古董,现在却成为真正的古物鉴别家了。故宫中有许多地方在修,比如午门(中国近代史展览馆)和我们最欢喜的角楼都在修了。但朱红没有以前的好看,俗气得很,那天我为了看角楼,特地在中山公园后面的茶座上喝茶,坐了一个小时,看了个饱。陶然亭也修好了,把原来在中南海的云绘楼和东单的牌楼西单的牌楼一齐搬到陶然亭来了。修得很好。只是原来很有诗意的香冢和婴武冢却是成了两个水泥墩了,十分难看。以前香冢和婴武冢是两个小小的土坟,上面长满了乱草,配上斜斜的碑,刻着不很清楚的“浩浩愁,茫茫劫……飘零风雨可怜生……”不管怎样陶然亭总算不错,那一汪水很清,可以划船,比北海有野趣些。我是八月十九日离开北京的,十八日我才和李鼎芳到清华去了一趟。清华还是好,扩大了,把以前校门外的那条河和俞平伯他们住的新南院也概括在内了。那桐写的清华园三字的原来校门现在变成校内的门了。大约也是被作为文物才被保存下来。我们匆匆的转了一圈,我以前住的五院现在变成女生宿舍了,没有敢进去看一看我以前住过的房间,很遗憾。总的感觉我们以前觉得很伟大的大礼堂和图书馆也变小了。好像并不伟大了。这也许是看到北京太多大房子的缘故吧。

【1957年张充和致信张宗和(美国—中国)】

我现在要描写一点我的住处。风景不差,小山谷叫做夜猫涧,坐山面涧,屋子四周一道木栏,隔不住山色,此处不是文化区,但野趣横生,有鸟鸣,有马嘶,汽车路过也不闹。我们的地皮有100×50尺大。园子总够忙,回来就忙着拔草,花倒是一年四季都有,玫瑰有四五颗,太费人工,我没有栽培得好,所以虽有也不大。有一株老橡树,现在我们都在树荫下写东西。屋内不舒服。我们种了梅树(冒充的),枫树倒是正东方的,甚美。去年插的垂柳,今年也有一人高了。其他洋花洋草,我也不知道怎么种。听说以靖用心念书,我很高兴。端端会做家事,又别是一“宫”,小姑娘看连环画我最不赞成,要坏神经,千万别这么教育她,干脆认字读书倒好。现在美国孩子成天看电视,也是个问题。个个聪明而神经。报纸上常登神经孩子,瞧,她也失眠。这是怎么回事。

【1957年张宗和致信张充和(中国—美国)】

姐妹兄弟们都好,他们不写信给你,我想不会有什么顾虑,一定的太忙了,而且久不通信,就更不想写了。二姐现在成了昆曲迷,没有做工作,她改行演丑了,耀平在文字改革委员会工作。三姐还在人民文学编辑部工作,沈从文的选集最近重新出版了,他大约很高兴,寄了一本来给我。他在历史博物馆当研究员,成了宋锦专家,以前他冒充古董鉴定家,现在真的在这方面成了专家了。二弟久无音讯,大约仍在解放日报社工作。三弟还在歌剧院工作。最近他作曲的新歌剧《槐荫记》上演了。四弟调到南京科学院工作。他的爱人周孝棣在南京工学院教书。现在他们一家的生活最好,只有一个男孩。五弟最近在南京学习。孝华已调回苏州工作了。乐益改为苏州第六初级中学,大兴土木,以后我们回苏州不一定认得了。妈妈最近有点病,说是好了。七弟送他太太回国,不知现在回北京没有。我们家夏妈七十六了,还康健,文思仍瘦,以靖明年将考大学了,端端小学四年级,??托儿所也毕业了。最近我整天困在备课之中,明年要开新课,更忙。这封信上没有谈什么政治,我想你们能看到《人民日报》,一切会很清楚的。

【1962年张充和致信张宗和(美国—中国)】

练字不要练得太多,但求精细处先从笔意起,间架次之。若笔意好,架子虽有小疵亦可掩去。笔意就是古人所谓“势”,我现在叫它动态。动态也就是身段,欲左先右,欲抑先扬,欲进先退,左右照顾,面面俱到。其他运动亦复如此,若踢球,先退许多步,以储力量,便踢得远。另纸的毛笔例子是较为夸张的,亦可以写得不显露的,动态含蓄在内。虞世南最是含蓄,褚书就是露了,但学字笔法褚书容易掌握,学会了再把动态潜伏在内。

【1973年张充和致信张宗和(美国—中国)】

我是从永字八法参考沈尹默教我时我用眼睛跟他笔尖转,并不知他写的何字,只注意笔划的势子,细线即是有笔露筋露骨露势。可惜我不能马上给你看笔的姿态。是很有意思。在动力上与跳舞运动有关,欲进先退,欲左先右。楷书无一笔不是从点来。只有兰叶撇不从点来。楷书中虞世南利用兰叶作态。我这张表全是唐人法最备也。唐人书法结实,无晋人风度。

前言/序言

用户评价

细品这本书,我仿佛置身于一位智者的庭院,聆听着她对生命、对艺术的深邃见解。书名中的“充和宗和”,本身就寓意着一种圆满与和谐的境界,而百岁张充和先生的作品系列,则将这种境界具象化、可感化。我不懂专业的艺术评论,但书中描绘的场景,一定充满了东方古典的美学韵味。或许书中会提及先生在特定历史时期的生活片段,这些片段,将为她的艺术之路增添更丰富的背景色彩。我一直在思考,一位能够跨越世纪、依然保持艺术生命力的人,她的内心世界究竟是怎样的?是怎样的坚持,让她在时代的洪流中,找到了属于自己的宁静与力量?这本书,不单单是一本谈艺录,更像是一份人生答卷,一份对艺术的虔诚告白。我期望从中学习到如何将艺术融入生活,如何在纷繁复杂的世界中,寻找到内心的平衡与和谐。它给予我的,不只是艺术知识,更是人生智慧的启迪,是对生命价值的重新审视。

评分这本《充和宗和谈艺录》带给我的,是一种润物细无声的洗礼。初读时,或许会被书名所吸引,以为它是一本纯粹的艺术鉴赏指南,但随着阅读的深入,我逐渐发现,它所蕴含的远不止于此。张充和先生,这位令人尊敬的百岁老人,她的艺术人生本身就是一门深刻的课程。书中对于“微茫”的阐释,让我联想到艺术创作中那种难以言说的意境,那种“似有若无,若即若离”的魅力。她如何将这种“微茫”体现在笔端,如何让声音在婉转间传递出万千情绪,这其中的奥秘,是需要用心去体会的。我非常好奇书中会如何描绘她与艺术的缘分,是怎样的契机让她沉浸其中,又是什么让她在漫长的人生岁月里,依然保持着对艺术的热爱和追求。这本书,就像一位慈祥的长者,用她的人生经验和艺术智慧,与读者进行着一场心灵的对话。它或许不提供标准答案,而是引导你去思考,去感悟。我期待在字里行间,找到属于自己的那份“宗和”,找到内心安宁的力量。

评分这本书,在我心中播下了一颗对“微茫”与“宗和”的探寻之种。张充和先生,这位百岁艺术家,她的“谈艺录”不仅仅是技巧的分享,更是一种生命哲学的展现。从书名中汲取的灵感,让我对“充和”二字所代表的意义产生了浓厚的兴趣,它象征着一种圆满,一种包容,一种达到最高境界的和谐。我想象着书中可能描绘的,是先生如何将对生活的感悟,对人情世故的理解,融入到她的书法创作或昆曲表演之中。这种“融通”是多么令人神往,它意味着艺术不再是孤立的存在,而是与人生紧密相连,彼此滋养。我期待在书中找到那些看似不经意,实则蕴含深意的细节,去体会她是如何在“微茫”中捕捉灵感,又如何在“宗和”中达到艺术的巅峰。这本书,为我打开了一个全新的视角,让我看到了艺术的广博与深邃,也让我对生命的厚重与多元有了更深的理解。它是一次心灵的旅行,一次对美的极致追求的致敬。

评分初拿到这本书,书名就带着一种诗意,仿佛一缕悠远的歌声在心头回响。“充和宗和谈艺录”,这几个字点出了主题,也让人对“充和”这位名字背后的人物充满好奇。百岁老人,这本身就是一个传奇。张充和,这个名字我似曾相识,脑海中浮现的是一些关于民国风韵、才女的模糊印象。翻开书,扑面而来的是一种沉静而典雅的气息。我并非书法或昆曲的专业人士,但书中的文字,即使是对我这样的门外汉,也带着一种莫名的吸引力。它没有艰涩的术语,而是用一种温和的叙述,将艺术的精髓娓娓道来。读着读着,我仿佛能看到那位百岁老人在案前挥毫泼墨,或是在台上婉转低吟,她的声音,她的笔触,穿越了时空,与我进行着无声的对话。书中的插图,或许是先生的书法作品,或许是她在不同时期的照片,都散发着一种淡泊而隽永的美。我开始想象,是怎样的岁月沉淀,才能孕育出如此通透而富有生命力的艺术?这本书,不仅仅是一本谈艺录,更像是一扇窗,让我窥见了那个时代才子佳人的风采,也让我对生命、艺术和时间有了更深层次的思考。我迫不及待地想沉浸其中,去感受那份“微茫”中的力量。

评分阅读的体验,如同在古老园林中漫步,每一步都充满了惊喜与回味。这本书的价值,绝不仅仅在于它所记录的艺术技巧,更在于它所传达的一种精神。张充和先生,一位走过百年风雨的传奇女性,她的谈艺录,就像一本浓缩的人生哲学。我注意到书中对“宗和”的解读,这不仅仅是一个简单的称谓,更是对一种艺术境界的追求,一种“致中和”的理想。在如今这个快节奏、浮躁的时代,重温这种追求内心和谐、艺术圆融的理念,显得尤为珍贵。我尝试去理解她对于书法线条的感知,对于昆曲唱腔的理解,这些文字背后,蕴含的是对细节的极致追求,是对传统文化的深刻体悟。书中可能穿插着先生的个人经历,那些零星的片段,勾勒出一个独立、智慧、充满生命力的女性形象。她如何在时代的变迁中,依然坚守自己的艺术信念?她在艺术创作中,又经历了怎样的探索与沉淀?这些都是我想要探寻的答案。这本书,让我看到了艺术的生命力,也让我看到了一个女性在历史长河中的坚韧与闪耀。它不仅仅是关于书法和昆曲,更是关于如何活出生命的质感,如何在平凡中创造不朽。

评分不错的书,整体满意。

评分1949年,时局动荡中,充和随丈夫傅汉思移居美国,宗和则留在黔地任教,从此路远山遥,天各一方,不复相见。唯音书不绝,穿越重洋,互问短长。从1949年4月15日充和赴美后收到第一封信,到1976年12月8日宗和去世前发出最后一封信,近三十年时光辗转纸上。如算上此后充和与宗和女儿以?的通信,真正是历经半个世纪。内容由养花种草、衣食住行、曲人故旧谈到诗词书画、文学历史……抛去浮华与造作,字字情真意切,笔笔简单有味。

评分不错的书,整体满意。

评分好书!一本好书,值得期待。

评分先屯书再看书,纸盒包装,没有磕碰,尚好。

评分碧莲曾经跟天不怕地不怕的戚宝山说:“人生有三苦,撑船打铁卖豆腐。”宝山偏不信邪,开了个豆腐店起早贪黑卖豆腐,才真正尝到了人间百味。所以,看到小津安二郎说自己是只会做豆腐,不会做咖喱饭和炸猪排的人的时候,我认为他并不是在自谦,相反的,他是在表达做豆腐的辛苦。

评分张充和,民国淑女。

评分很好的书。。。。。。。。。。。。。

评分速度很快了。赶上618速度还是很快折扣力度也很多好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![管家琪获奖童话·怪奇故事袋:复制瞌睡羊 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11342399/rBEhUlJwb3YIAAAAAAWi6H3dz_wAAEwiwBRz0wABaMA335.jpg)

![0-3岁经典启蒙故事大全:动物故事(大字大图版) [0-3岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11831304/566aa750N03ae113f.jpg)

![如何读,为什么读 [How to Read and Why] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11865747/56a04261N4f22d362.jpg)