具体描述

编辑推荐

适读人群 :7-13岁◎文学大师曹文轩及全国名校名师联袂推荐

◎特设“写作开讲啦”“佳篇有约”,名师辅导团现场指导,作文、阅读一把抓

◎好看的小说、连载故事、绘本、漫画、古诗词,打造多重文学盛宴

内容简介

作家会客室》》》唐七:在对的时间,遇见对的故事

灵感主打》》》

幸而遇见你◎苏墨白

妈妈再婚,我和“头号冤家”陈亢成为一家人,

同在一个屋檐下,我们的“明争暗斗”徐徐展开……

明星会客室》》》

周冬雨:一半恬静似水,一半张扬似火

写作开讲啦》》》

“名师辅导团”亲授写作妙招——

几步写好“动物作文”和“肖像描写”!

内页插图

精彩书评

我一直提倡成长文学这个概念。成长文学就是关注儿童成长、表现儿童成长、有助儿童成长的文学。《意林?小文学》坚持文学梦想,关注少男少女成长,特色鲜明,前景无限!——儿童文学作家、北京大学教授、2016年国际安徒生奖获得者曹文轩

集文华之意,成心萃之林。《意林小文学》为青少年读者种下了一片繁茂的阅读之林,给人以心灵的慰藉,为读者的内心辟出一片智慧的阴凉。

——著名作家乔叶

我认为文字是孩子与成人世界无限沟通的桥梁之一。《意林小文学》秉承“阳光阅读、诗意成长”的宗旨,让孩子和家长、老师在文字里找到了良好沟通的契机。

——儿童文学作家张国龙

爱阅读的孩子都有一笔珍贵的财富,《意林小文学》的读者是幸福的,因为你们拥有丰厚的那部分。

——云南省宣威市第八中学校长朱兴江

《意林小文学》,生活大世界。读写两相宜,行知众相悦。

——河南郑州十九中语文特级教师杨卫平

目录

小文学10期目录

『卷首』

微微一笑,你很倾城 众 编

『灵感主打』

冰激凌店有四人桌吗 慈 琪

『唯美古诗词』

窈窕淑女,君子好逑

——天作之合的浪漫情歌 栗栗苏

『芭啦校园派』

孤岛上的耿直girl 尚方宝剑

杏子黄 郑成南

你所不知道的昨天 万智鹃

『温暖亲情树』

迟暮花开 蘑菇味桃子

『作家会客室』

唐七:在对的时间,遇见对的故事

『动物过山车』

百褶裙的夏天 小鱼干

『小说绿森林』

逃之妖妖番外之醉忘歌(中) 银 羽

程家兄妹·天使之臂(下) 阿 蛙

我家住在那片星海 巨龙蛋壳

『漫话编辑部』

隐藏的洪荒之力 Easiyu羽

『花田同学会』

新鲜妙物志

佳篇有约

写作开讲啦

小编在线

信来信往

精彩书摘

“鲨鱼”班长,请接招文/齐木卡卡西

一

这个世界上,怎么会有人一门心思跟美食作对呢?

杨博皱眉盯着眼前一脸正气的吴桐,百思不得其解。他那只黑色的耐克书包里,整整齐齐码了十几个一次性餐盒,餐盒里是他家楼下小吃摊苏阿姨的独门绝活——秘制卤粉。

浸在这销魂的香味里,吴桐丝毫不为所动,冷冷地重复道:“周老师说过了,早自习不准吃早餐。”

嗷嗷待哺的男生们终于按捺不住,一窝蜂围了过来,一手往杨博桌上扔零钱,一手从他的书包里拿餐盒。

转眼间,卤粉便分散到了教室的各个角落,继续用它的香味荼毒教室里每个正在认真晨读的人。杨博潇洒地把桌上的一堆零钱扫进课桌里,举着油腻腻的书包迎向还站在他座位前的吴桐,咧嘴笑了,露出两排箍着钢架的牙:“还有最后一份,苏阿姨特地加了双份菜码的,班长大人要不要尝尝?我请客!”

吴桐看了一眼杨博欠揍的笑脸,又看了一眼那个还在冒热气的餐盒,眼眸里闪过一丝复杂的神色,她目无表情地在值日本上写了一大通,“啪”的一声合上本子,返身朝教室外走去。

“唉,别去告状呀!我们留着下课吃还不行吗?”男生们发出一迭声的告饶。

镇压全场后,吴桐坐回自己的座位,埋头演算奥数题,不一会儿,原本稀稀疏疏的读书声陡然卖力起来,她抬头一看,果然,周老师来巡场了。

周老师停在她的课桌前,拿起她刚刚算完的那道奥数题,满意地点了点头,问道:“青果基金会赞助出国留学的事情跟家长商量得怎么样了?下周三就要签字确认了。”

吴桐的脑袋“嗡”的一声响,满脸胀得通红:“周老师,我不去了……”

周老师一愣,有些着急:“这么好的机会,怎么不去呢?这么大的事情,你一个小孩子不能自己做主,下周三叫你妈妈来找我,我跟她谈。”

吴桐的脸色由绯红变成惨白,绝望地说:“老师……我……”

周老师没再理她,转身走开了,吴桐颓然低下头。

二

杨博放学回到家,空荡荡的复式小楼里,一如既往的冷清。

钟点工阿姨做的三菜一汤还在冒着热气,他盛好饭扒拉了几口,怎么也吃不下去了,索性抓了把零钱出门。

天已经黑透了,街道转角处的小吃摊上挂着一个白炽灯泡,灯光氤氲下,蒸笼里的热气、油锅里呲呲的声响,还有苏阿姨慈祥的脸庞,编织成一幅温馨的画。

杨博不由自主地加快脚步走过去,苏阿姨看到是他,热情地打招呼:“小钢牙,吃饭了没?”

杨博给出一个没心没肺的笑容:“还没呢,阿姨,都快饿扁啦,我今天想吃馄饨,虾皮馅儿的!”

苏阿姨乐了:“看你那馋样!”

杨博津津有味地看着苏阿姨十指如飞地包馄饨,她的嘴巴跟手指一样闲不下来,一会儿念叨着杨博不该老吃路边摊,一会儿数落杨博的家长不好好给孩子做饭,一会儿说起自己那个调皮捣蛋的儿子,一会儿又面容悲戚自怨自艾地叹气。

杨博笑着听她唠叨,很少搭话,却赖着迟迟不肯回家。

星期一一早,杨博在学校走廊上碰到吴桐,顿时吓了一大跳,傲娇冷漠的班长仿佛变了一个人——脸色苍白、神情恍惚、目光呆滞,顶着两只黑眼圈……班上那些调皮捣蛋的男生们也有了这个振奋人心的新发现。

上午第三节是音乐课,老师是一个来学校实习的大二女生,男生们根本不把她放在眼里,肆无忌惮地闹起来,甚至哄堂大笑,脸皮薄的女老师hold不住,捂住脸哭着跑了出去。

本来就满腹心事的吴桐看到老师被气跑了,一下炸了毛,冲上讲台一拍桌子,大声吼道:“你们几岁了,怎么还这么幼稚?”

一个男生在后排阴阳怪气地笑了起来:“我们哪像班长大人您这么成熟,这么早就发生生理卫生课本第93页的事了……”

男生们再次哄堂大笑起来。吴桐的脸顿时红得能滴出血来,一转身也跑出了教室。

……

用户评价

从文献资料的扎实程度上看,这期的内容做足了功课。特别是一些涉及历史回顾或专业知识普及的文章,作者明显下了很大功夫去查阅和梳理原始资料。我注意到一篇关于某次文学流派兴衰的分析,不仅引用了当时主要的评论家的观点,还穿插了许多鲜为人知的书信片段和会议记录,这些“幕后”的细节极大地丰富了我们对那个历史时期的理解,让那些理论不再是冰冷的教条,而是鲜活的、有温度的论争。我个人对这类“考古式”的写作非常欣赏,因为它体现了创作者对事实的尊重和对知识的敬畏。这种严谨性,在如今追求速度和流量的媒体环境中,显得尤为珍贵。它让读者相信,我们所阅读的每一段文字,背后都站着一个默默耕耘的知识工作者,而不是随手拼凑的片段信息。这使得阅读过程本身,就变成了一种对知识价值的确认和尊重。

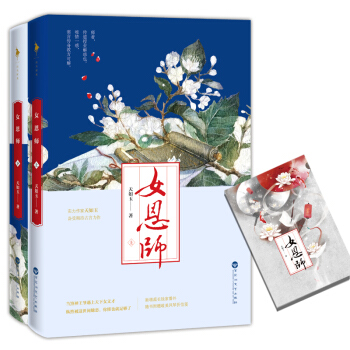

评分这本书的装帧和排版真是让人眼前一亮。封面设计得非常有心思,那种复古又不失现代感的字体搭配上柔和的色彩,拿在手里就觉得很有分量,一看就知道是经过精心打磨的作品。内页纸张的选择也非常考究,摸起来质感很好,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。我尤其欣赏他们对于插图和版面设计的处理,每一次翻页都像是在探索一个新的小天地。那些精美的版画或者现代派的插图,不仅没有喧宾夺主,反而与文字内容形成了完美的互文关系,增强了阅读的沉浸感。比如,某篇讲述城市变迁的文章,配上的那些黑白照片,那种光影的对比和历史的厚重感,一下子就把你拉回了那个时代。再说到字体,字号大小适中,行间距也处理得恰到好处,排版疏密有致,读起来一气呵成,完全没有一般合订本那种拥挤、为了塞内容而牺牲阅读体验的问题。这种对细节的极致追求,让人感觉这不仅仅是一本杂志的合集,更像是一件值得收藏的艺术品。每一次翻阅,都能发现一些之前忽略的设计巧思,这无疑大大提升了阅读的愉悦度。

评分这次的合订本收录的文章,整体呈现出一种非常敏锐的时代观察视角。我发现,许多主题都围绕着当下社会中那些微妙的、容易被大众忽略的情感流动和文化断层展开。比如,其中一篇关于“数字时代的乡愁”的散文,作者用极其细腻的笔触描绘了老一辈人对于实体书信的执念,以及我们这一代人在信息洪流中对慢节奏交流的隐秘渴望。文字里没有生硬的说教,更多的是一种带着温度的共情。还有一篇关于小众手工艺复兴的报道,它不仅仅是简单地记录了某个匠人的故事,而是深入探讨了“慢工出细活”与现代快消文化之间的张力与和解。这些内容不是那种浮在表面的时事评论,而是真正扎根于生活土壤,能够引起读者内心深处的共鸣和反思。阅读的过程,就像是进行了一场高质量的思维漫步,每一次停下来思考,都能带来新的感悟,让人忍不住想和朋友分享讨论。

评分这本合订本在主题的广度和深度上都做得非常出色,它成功地搭建了一个超越日常琐碎的思考平台。我特别喜欢它对于“边缘主题”的关注和挖掘。它不像一些主流刊物那样,只聚焦于那些已经被过度讨论的热点话题,而是勇敢地将聚光灯投射到那些相对冷门、但同样具有深刻价值的领域。比如,有一篇对某种濒危的民间艺术的田野调查报告,作者不仅记录了艺术本身,更深入探讨了支撑这种艺术存在的社会结构和经济基础,揭示了文化传承在现代社会所面临的结构性困境。这种对“小”事物进行“大”思考的叙事策略,极大地拓宽了我的视野。读完之后,我感觉自己对这个世界的理解变得更加立体和多维了,不再满足于平面化的认知。它教会我,真正的深度并非在于主题有多宏大,而在于观察的视角有多么锐利和富有同理心。

评分我必须得提一下这本合订本里一些特约作者的文风,简直是百花齐放,精彩纷呈。有一位作家的叙事风格,我感觉像是在品味一杯陈年的威士忌,醇厚、复杂,带着一丝不易察觉的辛辣和悠长。他的句子结构常常出人意料,但当你读到句子的结尾时,又会恍然大悟,觉得非如此不可。完全是老派文人的那种韵味,遣词造句极尽考究,读起来需要慢下来细细品味,体会其中蕴含的文化底蕴。与此形成鲜明对比的是另一位年轻作者的风格,她的文字如同清晨的露珠,晶莹剔透,节奏轻快,充满了青春的活力和对生活细枝末节的敏锐捕捉。她的表达直接而富有画面感,让人仿佛身临其境地感受着她所描绘的场景。这种风格上的巨大跨度和高质量的保证,使得整本合订本的阅读体验非常丰富,不会因为单一的风格而产生审美疲劳,真正做到了雅俗共赏,满足了不同阅读偏好的读者群体的需求。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有