具体描述

内容简介

暂无用户评价

这本书的音乐感和节奏感真是绝了,尽管它是文字构成的,但我阅读时脑海里似乎能听到背景音轨在不断变化。在描述冲突场景时,文字的排列和断句变得急促有力,如同急促的鼓点,将紧张感直接推送到了读者的胸口;而在处理内心独白或回忆片段时,文字则变得舒缓而绵长,仿佛大提琴的低吟,带着一种无可奈何的忧伤。这种对文字韵律的极致追求,使得阅读过程变成了一种近似于听觉的享受。更妙的是,作者对“留白”的运用达到了炉火纯青的地步。有些段落戛然而止,留给读者巨大的想象空间去填补那些未被言明的情绪或后果。这就像是观看一场高明的默剧,演员的一个眼神、一个手势,胜过千言万语。这种对阅读节奏的精准掌控,让整本书读起来流畅无比,即使情节复杂,也绝不会让人感到晦涩难懂,反而会因为这种音乐般的节奏感而一气呵成,欲罢不能。读完最后一页,合上书本的那一刻,空气中似乎还残留着那种独特的、混合着忧郁和希望的旋律。

评分这本新书的封面设计着实吸引人,那种略带复古的油画质感,配上沉稳的墨绿色调,让人立刻联想到那些尘封已久、需要细细品味的往事。我刚翻开第一章,就被作者那种不动声色的叙事功力给拿住了。他似乎并不急于抛出惊天动地的事件,而是像一位技艺精湛的匠人,慢条斯理地打磨着每一个角色的内心世界。我特别喜欢他描写环境的手法,比如对老城区清晨薄雾中湿漉漉的石板路的刻画,每一个细节都仿佛能让人闻到那股泥土和青苔混合的独特气味。这种细腻入微的观察力,使得故事的背景本身就成为了一个鲜活的、有呼吸感的角色,而非仅仅是故事发生的舞台。读着读着,我甚至能想象出窗外那几棵老槐树的枝丫是如何在微风中轻轻摇曳的。作者在构建人物动机时也显得尤为高明,没有脸谱化的好人与坏蛋,每个人物都有着难以言喻的灰色地带,他们的选择往往是环境、时代和自身性格相互作用下的必然产物,让人在阅读的过程中不断陷入沉思,反问自己,如果身处彼境,我是否会做出同样的选择。整本书的节奏把控得极佳,时而如平静的湖面,微波不兴,让人得以沉潜心绪;时而又像山洪爆发的前奏,暗流涌动,预示着即将到来的情感冲击。这种张弛有度的叙事,让阅读体验变得丰富而富有层次感,绝非一目了然的快餐文学可比拟。

评分这本书最令人称奇的地方,在于它打破了传统叙事的线性结构,玩转了时间的概念。故事的碎片如同被打碎的镜子,散落在不同的时间点上,读者需要像一个侦探一样,将这些闪回、预示和当下场景拼凑起来,才能逐渐还原出事件的全貌。这种非线性的叙事方式,非但没有造成阅读障碍,反而极大地增强了故事的悬念和趣味性。每一次线索的重新汇合,都带来一种“原来如此”的恍然大悟感,这种智力上的参与感,是我很久没有在阅读中体验到的酣畅淋漓了。而且,这种时间上的错位处理,巧妙地服务于主题——探讨记忆的不可靠性与真实世界的重构。你会开始怀疑,那些被主角深信不疑的“过去”,究竟是事实的重现,还是被情感滤镜扭曲后的产物?作者用高超的笔法,模糊了主观体验和客观现实的界限,让读者在故事的迷宫中迷失,也让故事的意义变得多维而开放。这种结构上的创新,证明了作者不仅仅是在讲述一个故事,更是在探索叙事本身的边界。

评分老实说,我一开始对这类题材有些抗拒,总觉得会是那种故作深沉、堆砌辞藻的文字游戏。然而,这本书彻底颠覆了我的刻板印象。它的语言风格是如此的干净利落,充满了力量感,却又在关键时刻爆发出惊人的情感穿透力。作者似乎对人性中的“疏离感”有着深刻的洞察力,笔下的人物关系疏远而又紧密,那种欲言又止、心照不宣的情感张力,比任何直白的告白都来得更具冲击力。尤其欣赏作者在对话设计上的巧思,很多时候,真正重要的信息并非是角色说了什么,而是他们选择缄口不言的内容,空气中弥漫的那份未被言明的重量,才是推动情节发展的真正引擎。我常常读到某一句对白,会忍不住停下来,反复咀嚼其中的深意,仿佛里面藏着某种晦涩的哲学命题。这种文字的密度和信息量,要求读者必须全神贯注,无法敷衍了事。如果只是走马观花地浏览,很可能会错过那些隐藏在字里行间的微妙提示,从而错失理解人物深层困境的关键线索。它不是那种能让人在通勤路上轻松打发时间的读物,它需要你关掉手机,泡上一杯热茶,全身心地沉浸进去,才能真正领略到其中蕴含的复杂人性剧场。

评分坦白讲,这本书的深度和广度都超出了我的预期。它不仅仅关注了个体的命运悲欢,更将宏大的时代背景巧妙地融入了角色的日常琐事之中。我印象特别深刻的是其中对于某一特定历史时期的社会氛围的描摹,那种普遍存在于那个年代的集体焦虑感和个体在洪流中的无力感,被刻画得入木三分。作者没有采用宏大叙事来宣讲历史,而是通过几个普通人对生活微小变化的敏感捕捉,侧面烘托出大时代的风起云涌。比如,一个角色对某样稀缺物资的执着,或者邻里之间微妙的站队与观望,这些细节的堆砌,比任何历史教科书的描述都来得更真实、更具代入感。读完后,我感觉自己仿佛进行了一次深入的“时间旅行”,对那个时代的人们有了更富有人情味的理解,而非冰冷的概念认知。这本书的格局很大,它成功地将个人的、私密的悲剧,放置在一个广阔的历史背景下进行审视,从而提升了故事的厚度和重量感。它提醒我们,无论时代如何变迁,那些关于生存、尊严和爱的追寻,始终是人类共同的母题。

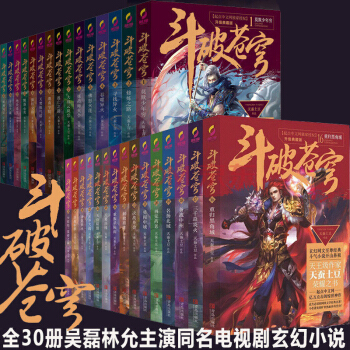

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有