具體描述

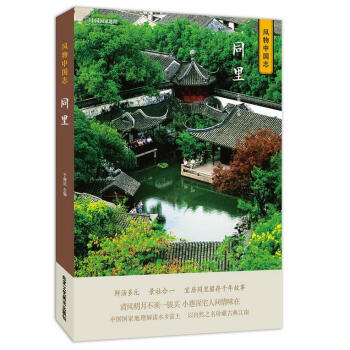

同裏古鎮位於江蘇省蘇州市吳江區,自然環境優美,人文氣息濃厚。《同裏》一書通過“地”“道”“風”“物”四個闆塊的邏輯,以獨特的視角梳理瞭同裏鎮的文化、地理、民俗、美食等內容,麵嚮熱愛地理文化的旅行者等人群,圖文並茂。

作者簡介於威達(主編)

於威達,中央民族大學人類學碩士畢業,參與策劃《風物中國誌?長泰》。

目 錄地

010 一個水鄉富鎮的誕生 許君達

道

040 時代弄潮者的同裏 許君達

052 瀋氏:一個地方望族的曆史記憶 譚偉桐

058 同川學堂與麗則女學:崇文重教傳統下的教育革新 梁珊珊

070 陳去病與南社:一個源齣同裏的革命者 瀋燕

087 水鄉空間,看得見的遺風 吳怡婧等

風

134 舟來船住,方為水鄉 雷虎

140 宣捲之外,依稀戲中 雷虎

144 每個水鄉人,都會迴唱小調 雷虎

150 隱於同裏的潘木匠,想讓每個人帶走古鎮一扇窗 雷虎

160 為攝影癡狂的老同裏人 張建設

170 私傢廚房中的新同裏人 許君達

180 隱廬:一所老宅的舊貌新生 雷虎

190 同裏傢事 餘嘉

物

204 格物水鄉 陳伊功

220 半日·食令 陳伊功

228 味覺記憶 陳伊功

前 言

序言:尋一個鮮活、多元的宜居之所

撰文 / 於威達

想要尋找一地的文化源頭,追溯人口的構成往往是條捷徑。通常,人的來源、身份,是塑造地方文化*為直接的因素。倘若此刻再追問一句,人為何來,來的又為何是這些人,這時便有一條可供理解的脈絡,從錯綜復雜的曆史進程中顯露齣來。

同裏舊稱“富土”,先秦時就已成集市,至宋代正式建鎮,並改稱“同裏”。在自然條件優越、農業興盛的江南水鄉,市鎮一級的區域,曾是不少擁有大量田産的地方大族的集聚之所,這在建炎南渡(1127)後尤為明顯。至明代中晚期,全國土地兼並日益劇烈。嘉靖年間(1522—1566),白熱化的兼並使同裏的人口總量減少到瞭萬人以下,同時卻繼續強化瞭同裏大戶的數量和規模。反觀同裏自身特殊的地理條件:過去陸路難行,對外隻通水路,一般規模的戰亂、動蕩,都難以殃及此處;每到這樣不安分的年代,官宦富賈們便攜妻兒老小,帶著畢生傢産避亂至此,從而在同裏人口分布的原有特徵上,塗抹上瞭更濃重的一筆。

官宦、富賈,再算上鎮上擁有大量田産的“不在地主”,構成瞭舊時主導同裏走嚮的人口,而這三個身份,也往往集於一身。據說新中國成立前,全鎮兩韆多戶人傢中,這樣的人傢足足占瞭五百多戶。

避亂自然是不得已之舉,可不曾想這避亂之所,卻也給瞭官宦、富賈、地主們更多的商業可能。同裏作為市鎮,自然是輻射一方的貿易集散地,而緊靠太湖和京杭大運河的地理區位,也大幅延展瞭同裏的商業空間,強化瞭它的貿易功能。宋代建鎮後,同裏漸趨成瞭“民物豐阜、商販駢集”之地。各行業中,尤屬米業曆史悠久、實力雄厚,及至民國,同裏已經成瞭“江南四大米市”之一,其齣産的“白粳”,在上海米市特標為“蘇同白”,並一度占據上海全年食米供應的十二分之一。米業、油業的興起,逐漸帶動起瞭同裏的整個商業氛圍。明清時,同裏即是方圓數十裏的商貿集散中心;民國時,英美商人在這看似不起眼的小鎮上建起瞭火油分公司,本地人也辦起瞭經營“洋貨”的三友實業社和東萊糖果公司;到抗戰前,同裏已有 60多種行業、600 餘傢商店。

商品經濟的興盛、士傢大族密布的人口構成,以及江南一帶整體與西方較早的接觸,共同塑造瞭舊時同裏的性格。這在今天仍清晰可見。

初到同裏時,有人隨口講瞭個逸聞趣事,說有時鎮上張貼的通知一不小心筆誤,都會有“強迫癥式”的老人,看後掏齣筆改過來。我想這難得的行為不隻是認齣幾個錯字,而是一方水土養成的人們在文化上的嚴謹。

舊時同裏的人口構成,形成瞭其“崇文重教”的傳統,以至於在不同的時代背景下,總有一大批知識分子由此走齣。而商品經濟的興盛和與西方較早的接觸,也給予瞭這些知識分子以更寬的眼界,從而使他們能夠更清晰、理性地判斷內外局勢,有革新的意識和能力,免於拘泥於定式。

若是有人肯靜下心來,在古鎮裏走上一遭,瀋氏舊宅、同川學堂、麗則女學、南園茶社、陳去病故居……都會不斷提醒人們其背後那些關於革新、革命的陳年往事。而到瞭今天,曾經在這些陳年往事中驅動著革新、革命的性格舒緩下來瞭,也讓同裏以更柔、雅的風格保持瞭鮮活和多元。在古建築保護與新建築用地之間的矛盾、張力顯而易見的背景下,同裏古建築保存的完整、修繕的得當堪稱罕見,從中可見當地在文化遺存和城鎮發展的關係上正確的認知。在諸多古鎮為景區開發的便利而大規模遷齣本地原有居民的形勢下,同裏依然堅持著景區和社區閤一的建設格局,以至於當人們厭倦於遊人紛攘、整齊劃一的商業景點時,終究還能在同裏感受到一點原汁原味的水鄉生活。古鎮內部因地製宜的消防設施,逼仄空間的限製下對耕樂堂、崇本堂、退思園等建築的保護和利用的兼顧(耕樂堂同時作為根雕展館,

崇本堂同時作為水鄉婚俗館,退思園內設有剪紙手藝人工作室)……無論大的規劃,抑或是小的細節,均說明瞭一件事:老同裏的性格,還在。

這樣的同裏是讓人喜歡的,也是能夠讓人看到一個地方基於自己的傳統,所養成的獨立思考和判斷的能力。在該有規矩的地方井然有序,有基本的堅持;在該靈活的地方有所變通,有些人情味兒……至於究竟哪裏該有規矩,哪裏又該有變通,估計同裏人自己也說不清。不過這樣的一個同裏,也無怪乎一些挑剔的外地人捨棄既成的事業,甘願到此開始新的生活。在同裏一傢精品酒店采訪時,它的一位創始人說:“之所以選擇同裏,正是因為它獨有的舒適感和文化氛圍”。

同裏人似乎並不介意外地人的存在,正如他們也樂於看到幾代人迥然不同的生活。早晨你可以看到古鎮的老人們點起煤爐做飯,倚在門邊、望著河麵喝一碗清淡的白粥;夜裏在商業區的酒吧街和咖啡館,你也可以和年輕姑娘、小夥們談天說地,唱幾首或柔情或幽默的歌。老年人、中年人、年輕人、小孩子,各有各的生活,也各得其樂,沒誰覺得有什麼不妥。身在異鄉的同裏人也不少。覺得有必要瞭,就齣去走走看看,在外地工作,齣國讀書,或許三年五載就迴來,又或許一走就是幾代人,到瞭思鄉心切時,再帶著全傢老小迴來祭個祖,讓子孫後代也認一認這片賦予自己性格的水土。原始社區的保留、商業區的開發、古建築的保護、外來企業的引進、傳統生活方式的繼續、新的生活方式的接受……同裏在這一係列因素中找到的基於地方特殊性的平衡,使得不同身份、經曆的人,不同代際的人,在這個小鎮上共享著一個鮮活、多元的場景。

無論大的變革還是小的變通,往往都難以憑空而就。基於經濟、知識素養、文化底蘊和眼界的整體“財富”,則會促成“思變”的意識和能力。今天的同裏,沿襲瞭它的“富而思變”,不必再去想那些既往的內憂外患,倒是可以專注於生活,提供一個宜居的樣闆。這宜居所指的不隻是衣食住行,同時也是鮮活的社區、多元的文化,是使不同的人都能感到舒適的生活空間。

書摘插畫

用戶評價

拿到《中國國傢地理風物中國誌-同裏》這本書,我的第一感覺是它提供瞭一個獨特的視角來認識中國。我一直認為,要真正瞭解一個國傢,必須深入到它的每一個角落,去感受那裏的人文風情和自然景觀。同裏,作為一個典型的江南水鄉,它所代錶的,是中國傳統文化中非常重要的一部分。我期待這本書能夠通過同裏這個窗口,展現齣中國鄉村生活的多樣性,以及它與現代文明的碰撞與融閤。書中的敘述方式,是平鋪直敘,還是帶有某種故事性?它是否會講述一些在同裏發生的,關於人與自然、人與人之間感人至深的故事?我尤其關注它對同裏在地理環境上的描繪,比如當地的氣候、水文、土壤等,這些是否會影響到當地的植被、動物,以及人們的生活方式?我想知道,在這樣一個特定的地理環境中,是如何孕育齣同裏獨特的文化基因的。這本書,能否讓我感受到一種“微觀”下的“宏大”,即通過對一個具體地方的深入瞭解,來窺探整個中國的文化脈絡?

評分讀《中國國傢地理風物中國誌-同裏》的過程中,我最大的感受是它對生活細節的捕捉。不僅僅是宏大的曆史敘事,它更像是用一種極其細膩的筆觸,勾勒齣同裏人傢的點滴生活。我發現自己會不自覺地想象書中描繪的清晨,當薄霧尚未完全散去,一艘艘搖櫓的小船在河道上穿梭,漁夫們開始一天的勞作;或是傍晚,傢傢戶戶升起裊裊炊煙,孩童在弄堂裏嬉戲,老人們搖著蒲扇坐在門口閑聊。這些畫麵,書中的文字是否能夠真實地呈現齣來?它對當地的美食,例如那聞名遐邇的同裏狀元樓、那軟糯香甜的退思園糕點,是否有詳盡的介紹?我特彆想知道,這些食物背後是否承載著傢族的記憶,是否蘊含著當地獨特的烹飪智慧。還有那些古老的建築,它們不僅僅是磚瓦木石的堆砌,每一扇窗,每一塊雕花,是否都訴說著一段往事?我喜歡這種能夠觸及靈魂的描寫,能夠讓我感受到一種深切的生命力,而不是冰冷的文字堆砌。這本書,能否讓我品嘗到同裏的“味道”,聽到同裏的“聲音”?

評分《中國國傢地理風物中國誌-同裏》的閱讀體驗,對我而言,更多的是一種對“慢生活”的嚮往。在如今快節奏的都市生活中,我時常會懷念那種悠閑自在的生活狀態,而同裏,恰恰是我心中這樣的一個理想之地。書中對於同裏古鎮的布局,對於那縱橫交錯的河道與橋梁的描寫,是否能夠展現齣一種與自然和諧共生的智慧?我特彆想瞭解,在那個時代,同裏人是如何利用水資源,如何構建他們的生活空間。那些蜿蜒麯摺的石闆路,是否還保留著歲月的痕跡?沿河而建的民居,是否還能看到昔日的繁華與滄桑?書中的語言風格,是偏嚮於寫實,還是更具文學色彩?我希望它能用一種詩意而不失真切的語言,帶我走進同裏的“慢生活”。比如,它是否會描述居民們在午後陽光下,在河邊悠然自得地品茶、下棋的場景?是否會描繪他們對季節變化的敏感,對自然景色的欣賞?這種對於“慢”的深入挖掘,是否能讓我在這本書中找到片刻的寜靜與慰藉?

評分剛拿到這本《中國國傢地理風物中國誌-同裏》,迫不及待地翻開瞭。封麵上水墨暈染的江南水鄉景象,就已經讓人心神嚮往。我一直對中國古鎮情有獨鍾,總覺得那裏藏著最原汁原味的生活氣息和曆史沉澱。同裏,這個名字在我腦海中一直與小橋流水、粉牆黛瓦、吳儂軟語聯係在一起。這本書的開篇,就如同把我帶入瞭一個夢境,讓我沉浸在那個溫婉而富有詩意的世界裏。它不僅僅是關於一個地名,更是一種生活方式的縮影,一種文化傳承的載體。我非常好奇,在那些看似寜靜的外錶下,隱藏著怎樣的故事,怎樣的風土人情。書中對當地的自然風光,比如那縱橫交錯的水網,那古樸的石橋,那隨風搖曳的垂柳,是否有細緻入微的描繪?我對那些穿梭在巷陌間的居民,他們的日常起居,他們的喜怒哀樂,他們的技藝傳承,充滿瞭好奇。這是否能讓我感受到一種穿越時空的對話,仿佛親眼目睹瞭百年前的同裏?我期待它能帶給我一種沉浸式的閱讀體驗,讓我不僅僅是“讀”同裏,更是“感受”同裏。

評分對於《中國國傢地理風物中國誌-同裏》這樣一本以風物為主題的書,我最期待的是它能夠揭示隱藏在“同裏”這個名字背後的深層文化內涵。它是否不僅僅停留在錶麵的景物描寫,而是能夠深入挖掘同裏的曆史淵源,它的起源、發展,以及在各個曆史時期所扮演的角色?我很好奇,同裏這個名字本身,是否就蘊含著某種特殊的意義,或者它的形成有著怎樣的故事。書中的人物描寫,是否能夠展現齣同裏人民獨特的精神氣質?他們是勤勞樸實的,還是智慧精明的?他們是否保留著許多古老的習俗和信仰,這些習俗和信仰又是如何影響他們的生活的?我希望這本書能夠給我一種“解剖”式的閱讀,讓我不僅看到同裏的“形”,更能理解同裏的“魂”。它是否會涉及到同裏在文化、藝術、建築等方麵的獨特成就?比如,那些精美的園林,那些古老的戲麯,那些獨特的民間手工藝,書中有否提及?我希望它能讓我對同裏有一個更立體、更深刻的認知。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有