具体描述

内容简介

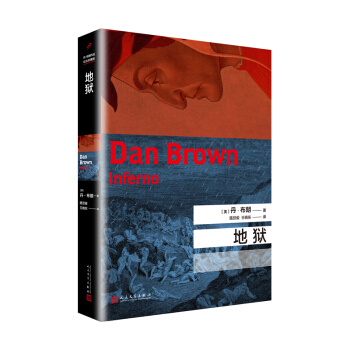

继全球风靡的《达?芬奇密码》《天使与魔鬼》《失落的秘符》之后,丹?布朗对历史、艺术、密码与符号的运用已出神入化。这一次,丹?布朗再次选取这些标志性元素,精巧地编织出他的小说——《地狱》。

哈佛大学符号学家罗伯特·兰登头疼欲裂地从佛罗伦萨一家医院的病床上苏醒,埋在各种管线与一堆医疗设备里。他完全想不明白理应身处哈佛大学校园的自己怎会来到了意大利。在他依稀的梦境中,一个美得惊心动魄的蒙面女子隔着被鲜血染红的翻腾河水对他低语着:去寻找,你会发现……

年长的马可尼与年轻的西恩娜两位医生向罗伯特·兰登解释他的病情,并描述着他来到此地的情形,此时,一位黑衣女子突然闯入重症监护室,不由分说地一枪击毙试图阻拦她的马可尼。西恩娜一把拉起罗伯特·兰登狂奔而逃。

逃亡路上,兰登发现外套口袋里无端冒出一个标有警示图标的钛金管后,且惊且惧。紧接着,他无意间得知西恩娜孩提时曾是个智商高得异乎寻常的神童。为了摆脱身份不明的对手,厘清眼前困境的来龙去脉,兰登与西恩娜结为搭档,开始与时间赛跑。他们被引入了由经典艺术、秘密通道与未来派科技构成的迷阵。而解开一切的钥匙就藏匿于史上神秘暗黑的诗篇——但丁的《神曲》之中。兰登必须赶在世界被不可逆转地改变之前,找到答案。

作者简介

丹·布朗(Dan Brown, 1964—)

美国著名畅销作家,毕业于阿默斯特大学,曾是一名英语教师。一九九六年开始写作,先后推出了《数字城堡》《骗局》《天使与魔鬼》和《达·芬奇密码》四部小说,其中《天使与魔鬼》奠定了他在小说界的地位,而《达·芬奇密码》一经问世就高踞各大畅销书排行榜榜首,并打破销售纪录,成为史上畅销小说的翘楚,创下书市奇迹。其后,他历时六年完成的《失落的秘符》英文版于二○○九年九月由美国兰登书屋道布尔戴出版社出版,首印量高达六百五十万册,在开始发售三十六小时后,此书的全球销量已破百万,首周售出二百多万册,成为被经济危机的乌云笼罩的美国书市的一大亮点。二○一三年五月十四日,新作《地狱》由美国双日出版社出版,首印四百万册,出版后的前八周蝉联《纽约时报书评周刊》精装书畅销排行榜榜首,同时它的平装本以及电子书也在发行后的前八周内稳居排行榜榜首。

用户评价

说实话,我本来对这种名字宏大、主题沉重的作品是抱持着保留态度的,总觉得容易流于空泛的说教或者故作高深。但这部《地狱》(2017年新版)的出乎意料之处在于,它非常“接地气”,尽管主题是关于终极的审判,但它所有的呈现都建立在极其写实的现代生活图景之上。我尤其欣赏作者在构建那个“炼狱”场景时的精妙手法,它不是一个物理上的场所,而是一种由信息过载、道德模糊和身份认同危机共同编织的精神困境。它成功地模糊了“善”与“恶”、“受害者”与“加害者”的传统二元对立,让你在阅读过程中不断地自我诘问:如果我处于那个位置,我会做出何种选择?这种互动性是很多当代小说所缺乏的。文字的密度非常高,初读时可能会感到吃力,但一旦跟上作者的思路,你会发现那种思辨的乐趣。它不提供廉价的答案,更像是一面被打磨得极其光滑的镜子,映照出我们自身潜藏的焦虑和对“意义”的渴望。它不喧哗,但后劲十足,每次回想起来,总能从记忆的角落里抠出新的领悟。

评分我必须承认,我对那些过度强调“绝望”的作品通常敬而远之,因为害怕被负面情绪完全吞噬。然而,这部《地狱》(2017年新版)的独特之处在于,它虽然描述的是地狱般的景象,但其语言本身却保持了一种近乎古典的、冷静的克制。这种反差制造了一种极其强大的张力。作者似乎并不急于煽动读者的情绪,而是用一种近乎纪录片的客观视角,记录下人如何在极端压力下运作、崩溃或畸变的过程。书中的一些场景的描绘,精妙到近乎残忍,特别是对集体心理和从众心理的剖析,简直是教科书级别的。我特别留意了关于“记忆”和“遗忘”的部分,在这样一个高速运转的社会里,我们是如何有意识或无意识地选择性失忆,以维持表面的和谐与运转?这本书没有给我提供任何舒适区,它强迫你直面那些你宁愿相信不存在的阴暗面。它不是让你感到害怕,而是让你感到一种深沉的“洞悉”,这种洞悉带来的震撼,远超恐惧本身。

评分从文学技法的角度来看,这部作品展现了作者极高的控制力。它的篇幅并不算冗长,但每一个句子都似乎被反复锤炼过,没有一句是多余的赘述。不同角色的声音塑造得非常鲜明,即便是在相似的困境中,他们应对绝望的方式也体现出各自不同的哲学底色——有挣扎到底的,有迅速臣服的,也有看似超脱实则更为麻木的。我尤其喜欢作者在叙事中偶尔插入的那种“间离效果”,让你猛地从故事中抽离出来,意识到你正在阅读的是一个精心构建的寓言。这种“元小说”的技巧用得非常自然,没有丝毫的炫技感,反而增强了故事的真实性和荒谬感。它不是一本读起来让人心情愉悦的书,毋庸置疑,但它绝对是一部文学意义上值得被认真对待的作品。它强迫你去思考,在现代文明的光鲜外衣下,我们真正赖以维生的基础究竟是什么?这不仅仅是一次阅读,更像是一场对自我信念的严格审查。

评分这本书的叙事结构,简直就是一场精心设计的迷宫。我很少读到能将宏大叙事和个体命运编织得如此密不透天的作品。它不像是一个线性的故事,更像是一个复杂的生态系统,每一个角色,哪怕只是昙花一现,都带着自己不可推卸的重量和腐蚀性。我感觉作者对人性中那种“趋利避害”的本能有着近乎病态的洞察力。他描绘的那些“受苦者”,他们所承受的痛苦,并非简单的肉体折磨,而是精神层面的逐渐异化。你看着他们如何一步步为了生存而放弃原则,如何将自己变成系统需要的那个齿轮,那种无声的妥协比任何呐喊都更让人心寒。而且,这“新版”的意味很足,它没有老旧的时代感,而是精准地捕捉了当下这个信息爆炸、人人自危的时代特征。我读的时候,时不时会联想到新闻里那些被快速遗忘的丑闻,这本书就像是把所有那些散落在各处、等待被消费的片段,重新整合,形成了一个令人无法回避的整体。阅读过程是需要体力的,但最终收获的是一种对现实更深层次的理解,一种建立在痛苦认知上的清醒。

评分这本《地狱》(2017年新版)的阅读体验,简直像是在黑暗中摸索,每翻开一页都充满了未知的震颤和沉重的呼吸声。我得承认,我一开始是被这个名字吸引的,带着一种近乎自虐的好奇心,想看看现代的“地狱”究竟是什么模样。它没有那种传统意义上的牛鬼蛇神,反倒是将人性的幽微、社会的病灶剖开,展示给我们看。文字的笔触极其冷峻,仿佛外科医生拿着冰冷的解剖刀,精准而毫不留情地切割着我们习以为常的日常表皮。你会感觉到一种强烈的压抑感,不是那种惊悚片里突然的尖叫,而是一种慢性的、渗透性的绝望。那种感觉,就像是你发现你深信不疑的某种结构正在悄悄地崩塌,而你无能为力,只能眼睁睁地看着碎片飘落。作者对细节的捕捉能力令人称奇,那些看似不经意的场景、那些人物之间微妙的眼神交流,都蕴含着巨大的信息量,你需要反复咀嚼,才能体会到其中深藏的讽刺和悲悯。这本书的节奏把握得极好,时而急促如逃亡,时而又慢得让人窒息,仿佛时间的流逝本身也成了一种折磨。读完之后,我花了很长时间才从那种氛围中抽离出来,它在你的脑海里留下的痕迹,不是清晰的画面,而是一种挥之不去的、关于“界限”的沉重思考。

评分相当不错,发货及时,快递也很好

评分六一儿童节礼物,孩子超喜欢,价钱也便宜,超赞!!!

评分哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

评分老书了,以前没有买,这次借着新书一起买了,慢慢看。

评分商品不错!是值得收藏的!價格也不贵!

评分此用户未填写评价内容

评分原来出了这种版本的地狱 果断入手

评分非常感谢京东商城给予的优质的服务,从仓储管理、物流配送

评分非常感谢京东商城给予的优质的服务,从仓储管理、物流配送

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![梵高的耳朵:一个真实的故事 [Van Gogh's Ear:The True Story] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12294708/5a4dd3d7N23020939.jpg)

![村上春树:刺杀骑士团长(套装上下册) [騎士団長殺し] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12295760/5a703ef0Nfdeff9f1.jpg)