具体描述

内容简介

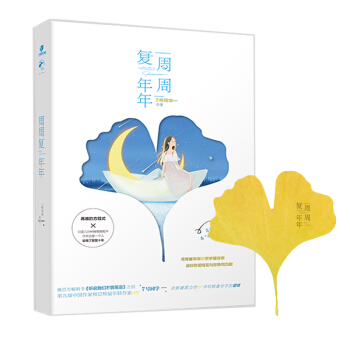

少女方早因智商超群而被称为天才,拥有优越的家庭,恩爱的父母和令人艳羡的人生,但没有人知道,这一切光环背后都是虚假的谎言。遇到周声之后,她的世界更是被彻底颠覆,她一次次拼了命赶上,又一次次被chao越。

偶然中,方早发现了周声的身世,原来他并不是外人眼中的天之骄子。而在一次次竞争中,周声也得知方早天才的真相:她并没有超常人的智商,而是父母制造出来的“天才”。周声却不自觉被脱下伪装后的方早所吸引。

作者简介

7号同学,第九届中国作家榜总榜年轻作家,《紫色BOX》杂志连续八年来受读者欢迎作家之一。本名陈晓艺,处女座。热爱写作,就像爱一个人,无数次想要放弃,又无数次找到说服自己的理由。

已出版作品:《听说我们不曾落泪》系列三部曲、《我们终将独自长大》《我们终将各自远扬》《我爱你是寂静的》《全世界陪我终结》等。

目录

楔子·满船清梦压星河

第一章·天时人事日相催

第二章·当时明月白如霜

第三章·海中月是天上月

第四章·山有木兮木有枝

第五章·似此星辰非昨夜

第六章·不信人间有白头

第七章·轻舟已过万重山

第八章·且向花间留晚照

第九章·梦里相逢酩酊天

第十章·山远天高烟水寒

终章·人生若只如初见

精彩书摘

2015年 南苏丹

方早从未想过,她会在戈格里亚勒与周声重逢,有那么一瞬间,她以为自己出现了幻觉。

那是她抵达南苏丹的第二天,她已经超过四十个小时未曾入眠。

前一天深夜,她与伙伴们一起住在首都朱巴简陋的旅馆里,破旧的木板房压根没有隔音可言,时不时能听到武力冲突传来的喧嚣,很快又归于平静。Camille的前一站是叙利亚,似乎已经习惯在纷乱中争分夺秒休憩,在她轻微的鼾声里,方早一刻也不曾合上眼。

她想起白天,她们降落在朱巴这片灼热的土地,时值午后,赤道上非洲地表温度已接近50摄氏度。方早感觉自己一脚踏进了火炉,连呼吸的每一口空气都是滚烫的,她好不容易才站稳,便听到有人叫她的名字。

“Echo,你为什么来到这里?” Camille是个来自波尔多的白人姑娘,她的双颊已被晒得脱皮,嘴唇因干裂而有了血丝,她在飞机上听说了方早传奇的经历,对她的选择十分不解,“你才二十五岁,是我见过的最年轻的医学博士,来自世界名校,他们说夏里特医院已经聘请你,那可是夏里特,我做梦都想去,你为什么放弃它选择这里?”

Camille用并不流利的英语形容南苏丹,“难道是因为它是世界上最年轻的国家?”

她没有用战争、疟疾和贫穷这些普遍的形容词,选择了一个可爱的词汇。

当时方早回答不上来,直到夜幕降临,她坐在旅馆简陋的木板床上,窗外高壮的棕榈树背后是一望无垠的星空,如同回忆,沉沉地朝她压了过来。早先的问题,方早忽然就有了答案,可Camille睡得香甜,无人聆听她的回答。

纷乱的环境与思绪让方早一夜无眠,第二天清晨便随同紧急救援组织前往戈格里亚勒。她们乘坐的是运送救援物资的吉普车,越野车颠簸在干旱的红泥地,车窗紧闭,可她身上的MSF(无国界医生)统一分发的白T恤仍旧布满了红色的污渍。

从窗外掠过的,除了零星的灌木便是带着武装的军车,或许是因为车上显眼的救援组织标志,他们这一路都特别顺畅,即便是这样,抵达戈格里亚勒医院,也用了将近九个小时。

车子停在荒凉的村庄,随着车速慢下来,车子边上有不少瘦骨嶙峋的小孩跟着跑,无一不赤着脚,用干瘪的小手小心翼翼地触碰车窗。

这样的场景已经见过无数次,可当对上那一双双黑溜溜的眼珠时,方早仍旧觉得眼眶发热。

她忽然想起许多年前的巴基斯坦,有一双手,在他们的惊讶中探出了车窗,握住了其中一只干瘦的黝黑的小手。

方早伸出手,扒着车窗的手却受到惊吓般,猛地收回。

夜幕已经降临,随着晚风扑面而来是红色的灰尘,方早站在帐篷搭建的病房门口等待着接应,她的衣服已经分辨不出颜色,身上脸上都是粘腻的汗。

听到由远及近的脚步声,她隐隐觉得有什么会发生,猛然转头。

那个人穿着和她一样的白T恤,同样布满了污渍,身后还跟着一个干瘦的小男孩,黑乎乎的小手攥着他衣服的一角,另一只手还拽着一个什么东西,他边走路,边低头与他说话,配合着简单的手语,温和而耐心。

似乎感觉到面前有人,他忽然停下来,朝方早的方向望了过来。

他戴着口罩,只露出一双眼睛。

那双眼睛如同朱巴夜晚的星空,深邃而遥远。

只是这么一眼,方早便认出了他。

整个世界似乎在这一瞬间被按下了暂停键,周声就这样静静地矗立在她面前,带着诧异和惊讶,连小男孩与他说话都来不及回应。方早在这个时候终于看清楚了那个小男孩另一只手中的东西,是一个木片编织而成的蚱蜢。

如同以往的每一次回忆,他没有靠近,她也没有上前。即便内心已经是狂风暴雨,方早此时仍旧能够保持着平静。

用户评价

坦白说,刚翻开这本书的时候,我对它的期待值是持保留态度的。市面上的作品太多了,能真正沉淀下来的少之又少。然而,这本书的结构设计却打破了我的固有印象。它并非线性叙事,而是采用了一种类似蒙太奇的手法,将不同时间线上的片段巧妙地编织在一起,初看可能会觉得有些跳跃,但当你适应了这种节奏后,会发现所有的碎片最终都指向了一个核心的意象或主题。这种叙事上的“留白”处理得非常高明,作者并没有把所有的事情都解释得清清楚楚,而是把解释权交还给了读者,激发了我们主动去解读和连接的能力。这种互动感是很多平铺直叙的作品无法比拟的。它要求读者稍微投入一些精力去构建自己的理解框架,一旦构建成功,那份豁然开朗的满足感是无与伦比的。它更像是一部需要反复品味的艺术品,而不是快消品。

评分这本书最让我感到震撼的是它对于人性复杂性的探讨。它没有简单地划分好人与坏人,也没有刻意去歌颂某一种道德标准。相反,它深入到人物的内心深处,展现了那些光鲜外表下的脆弱、自私,以及在巨大压力下人性可能产生的扭曲。我记得其中有一个配角的行为逻辑,起初让我非常不解甚至有些愤慨,但随着情节的推进,作者逐渐揭示了他做出那样选择背后的种种无奈与挣扎,瞬间,那种强烈的道德批判感就转化成了一种深沉的同情。这种对灰色地带的精准拿捏,让整个故事的厚度瞬间增加。它迫使我们审视自己,去思考在特定情境下,我们自己的选择会是怎样一番光景。这种直面人性的勇气和深度,是真正优秀的作品才具备的特质。

评分这本书的后劲非常大,这一点我必须强调。很多小说读完当下觉得不错,但过几天就烟消云散了。然而,这本书里的某些场景和人物的对白,像刻刀一样,在我脑海里留下了痕迹。特别是收尾部分,它没有用那种传统的大团圆或者彻底的悲剧来收束,而是留下了一个开放式的、带着一丝希望又蕴含着无限可能性的结局。这种处理方式,让故事的生命力得以延续,它不再是作者笔下的一个完整闭环,而是成了读者心中一个持续发酵的母题。每当生活中有相似的情境发生时,我都会不由自主地联想到书中的某个细节,去重新审视眼前的处境。可以说,它提供了一种看待世界的全新透镜,这种长期性的影响,才是衡量一部作品是否真正经典的重要标准。

评分从纯粹的阅读快感层面来说,这本书的语言风格简直是一种享受。它有一种独特的“韵律感”,即便是在描述最平淡无奇的日常对话时,也能感觉到字里行间流淌着一种精心打磨过的节奏。有些句子读起来,就像是品尝一杯年份悠久的红酒,需要细细咂摸才能体会到其中的层次感。尤其是一些比喻和象征的运用,既不显得生硬做作,又极具画面冲击力。我甚至有几次停下来,只是为了反复阅读某一段描写,纯粹欣赏作者如何将抽象的情感具象化。这种对语言本身的敬畏和探索,让这本书远超出了“讲故事”的范畴,它更像是一场关于语言潜能的实验,而且实验的结果非常成功。

评分这本书的文笔着实让人眼前一亮,初读时还担心会是那种故作高深的叙事腔调,结果完全不是。作者像一位老朋友,用那种最朴实、最贴近生活的语言,将那些宏大叙事下的细微情感勾勒得淋漓尽致。特别是对主人公心境的捕捉,那种在迷茫中挣扎,又在不经意间被周遭事物点亮的感觉,简直是感同身受。我尤其欣赏作者在场景描绘上的功力,比如对某个老旧街角的细致刻画,每一个砖缝、每一缕光影都仿佛带着历史的温度,让人不禁想象着过去那里发生过多少故事。整个阅读过程就像是走进了一个精心布置的剧场,角色的一颦一笑、一言一语都充满了张力,让人忍不住想知道接下来会发生什么,却又怕故事太快结束。这种恰到好处的节奏把握,让这本书在众多文学作品中显得尤为难得,它不是那种读完就忘的作品,而是会在你心底留下深刻印记,时不时地让你回味那些触动人心的瞬间。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有