具体描述

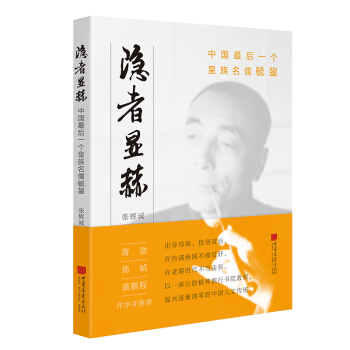

内容简介

《生正逢时忆国殇》是现当代著名剧作家、导演、吴祖光先生的人生自述,全书共分“家庭身世”“往事忆旧”“影剧生涯”“师友情谊”四个篇章,记述了吴祖光在抗战时期、民主革命时期和“反右”“文革”时期,以及改革开放新时期等不同历史阶段的种种经历和遭遇,展现了吴祖光才华横溢的一生、正直敢言、铁骨铮铮的一生,以及吴祖光先生作为文化人特有的人格魅力和追求自由的不懈精神。同时,读者还能从中体会一个文化世家从吴瀛到吴祖光、新凤霞,再到吴钢、吴霜等人的百年斯文的家风传承。

另外,吴祖光坎坷传奇的一生,与中国20世纪文坛、剧坛、影坛、画坛、政坛的许多知名人物广有交往,读者可以从中一窥中国现代史的发展脉络和一代知识分子的心路历程。

作者简介

吴祖光(1917—2003),祖籍江苏武进(今属常州),出生于北京。1936年于中法大学文科肄业,1937年─1948年任南京国立戏剧专科学校讲师,重庆中央青年剧社、中华剧艺社编导,《新民晚报》副刊编辑,《清明》杂志主编,香港大中华影片公司编导,香港永华影业公司导演。

1937年,吴祖光创作抗日话剧《凤凰城》,成为全国戏剧界与日本侵略者进行斗争的有力武器。随后几年间,他创作了《正气歌》、《风雪夜归人》、《林冲夜奔》《牛郎织女》和《少年游》等剧作。

1945年,他主编的《新民晚报》副刊率先发表了毛泽东的词作《沁园春?雪》。1946年,他在上海创办《新民晚报》“夜光杯”副刊和《清明》杂志,还创作《捉鬼传》和新剧《嫦娥奔月》,声讨国民党的统治,后受国民党的迫害逃亡香港。1947年,他在香港编导了《国魂》《莫负青春》《山河泪》《春风秋雨》和《风雪夜归人》等电影。新中国成立后,吴祖光陆续创作出反映纺纱女工的电影《红旗歌》和儿童剧《除四害》等作品。1954年后,吴祖光导演了电影《梅兰芳舞台艺术》《洛神》《荒山泪》,为梅兰芳、程砚秋两位京剧艺术大师留下了极其珍贵的资料。1963年,他与妻子新凤霞合作改编了评剧《花为媒》,成为了评剧舞台上的成功佳作。此外他还创作了《武则天》《三打陶三春》《闯江湖》《新凤霞传奇》和《三关宴》等大量作品。曾任中央电影局、北京电影制片厂导演,。他是第五届至八届全国政协委员。

著名剧作家吴祖光先生,因病于2003年4月9日在北京逝世,享年八十六岁。作为上世纪中国在国际上传奇色彩的文化人之一,他才华横溢,一生坎坷,正直敢言,铁骨铮铮,被海内外知识分子誉为文化人的骄傲。

目录

杜高序:吴祖光——中国文人的一个奇迹

吴霜序:我的爸爸和妈妈

甲编 家庭身世

怀念父亲

永世难报的恩情——怀念母亲

爱妻新凤霞和她的书——《新凤霞回忆录》后记

“回首往事”——凤霞拟题,对她的永久怀念

“笨儿”吴钢学艺记

训子篇

女儿篇——为香港《文汇报》创刊十四周年而作

情系杭州

乙编 往事忆旧

永远抹不去的青春岁月——回忆孔德学校

三百年来旧查楼——“广和剧场”的故事

过去了的春节

东安市场怀旧记

五次票戏记

话说《沁园春·雪》

三月说《清明》

何以解忧

胡同生涯

欧陆风情

半夜跌跤记

撞车记

丙编 影剧生涯

释“一批影片禁止放映”——致国民党的官僚党棍们

为审查制度送终

《凤凰城》始末——二十岁写的头一个剧本

记《风雪夜归人》

对开明的依恋

“悠悠流恨似长淮”——《吴祖光新剧集》后记

电影从业十年

《夜光杯》五十周年感怀

丁编 师友情谊

怀念老舍先生

“秦娘美”

——记秦怡

三十七载因缘——小记丁聪兄

我不能忘记的一个演员

讨人欢喜——怀念画家张正宇

我与潘汉年

苏三的沧桑——怀念荀慧生先生

“哲人其萎”——悼聂绀弩

永远记在心上的安哥儿

六十年交情——与曹禺病榻谈心

我与夏衍

附录 为老百姓说话我永远态度鲜明

——从“惠康事件”谈中国作家的写作权利

精彩书摘

1981年11月北京

永世难报的恩情——怀念母亲永世难报的恩情

——怀念母亲

1982年5月14日晚,我应邀去前门外广和剧场看一场来自东北本溪市京剧团的演出,临近结束的时候,一位后台工作人员在场边低声唤我到后台去接电话。

电话里听见儿子欢欢的声音,说:“婆婆去世了。”

我感觉一阵晕眩,伤心,悲痛,但更多的是惶恐和愧悔。娘的一生,历经灾难,苦恼远远多于欢乐。在新中国成立之后,本应是最为幸福的日子里,从50年代“反右派”运动之后三年,以及60年代至70年代的“文革”十年,娘所承担的苦难是常人所难以忍受的。而究其灾难的根源,却完全是由于她的儿子——我。照老的说法,真正是“不孝儿罪孽深重”。

娘姓周,名景姚,嫁到吴家,改名琴绮,生于1894年,即清光绪甲午二十年,今年应是九十六岁了,出身于浙江杭州的官宦人家。留着胡子的清瘦的外祖父曾来过北京我家小住,那时我很小,但留有印象,而且是好印象。为什么是好印象呢?因为听娘说过,那时女孩子都要缠足,但娘的脚却没有缠成祖母那样的“三寸金莲”,而是接近于现代女孩的天足模样。原因是大人给她缠足时,稍一用力她就大声哭叫,而外祖父立即进行干预,才落得现在接近大脚的形状。娘是外公的第四个“最小偏怜”的女儿,于是得到比三个姐姐更多的怜爱。因此我也喜欢我的十分慈祥的外公,虽然只有很短时期的相处。

父亲弟兄三人,伯父行二,叔父行五,父亲行三是当中的一个。三兄弟出自江苏常州的书香世家,都是诗书的行家,尤其父亲是诗、书、画、篆刻的名家,因此交游十分广阔。他从二十几岁便来到北京扎根立业,北京古都著名的文化街琉璃厂书画古玩店的老人们至今还有人记得吴三爷是频频光顾的客户。由于父亲的交游,家里经常高朋满座;客人在家里食饮亦是常事,因此母亲便常常要亲自去指挥厨师置办膳食。而我家还有最受尊崇的祖母是长年素食的佛教徒。祖母的素食则总是由母亲亲自下厨置办,从不假手于厨师。

00母亲的更重的负担是今人难以置信的。她是一个多子女的母亲,生过十五个子女,七个男孩、八个女孩。其中一女三男早年亡故,成长起来的七个女儿、四个儿子则至今健在——最大的姐姐已经七十六岁,最大的男孩则是我,今年七十三岁了。

这样一个老少三代、多子女的家庭中,母亲上有婆母,中有交游广阔的丈夫,下有众多子女,可以想见她的负担会有多么繁重。在我的记忆里,家里日常的佣工除门房、厨师和服杂役的女佣、祖母和母亲各从南方带来一名丫鬟之外,经常还有两个到三个奶妈。因为婴儿不断出生,而母亲却不能亲自给孩子喂奶,事实上她即使能够喂奶也不可能喂这么多的儿女的。

娘给我留下的最美的品德是她对所有受雇佣工的友善关系。终其一生,任何人也没有看见过娘对她的佣人有过哪怕是丝毫的疾言厉色。她忙了一天下来,常常和奶妈、佣妇们坐在一起闲谈,是她很大的乐趣。我们家的两个来自南方的丫鬟都是在二十岁左右,她们都是由娘为她俩选定对象,像嫁女儿一样陪送了新制的衣物嫁出去的。年长一些的小珠嫁到南方,后来断了联系;年轻些的小玉嫁给在北海公园船坞的职工小陈,几十年来和我家像亲戚一般来往。两个女孩结婚离开我家时都哭得泪人儿一样不愿离去。对这么多的子女,娘也从来没有发过脾气,更不用说对更多的亲戚朋友了。我们家的亲朋也很多,父母亲有许多表兄弟姐妹,尤其是表妹,也就是我的表姨和表姑们。这些女孩子有时在家里怄了气,常常跑到我家来找“三嫂”诉说委屈,娘就常常留她们住几天,消了气再回家。这个“三嫂子”是个最可亲近的人,在亲朋里是出了名的。

祖母是很有威严的老太太,在孙辈里最喜欢我,每天下学回家,都是祖母督促我做功课;此外还教我读唐诗,并且很多年和我睡在一床。她有三个儿子、三个儿媳,都在北京,本来是规定由三家轮流奉养,但是却和伯母与婶母都难以长期相处,都是接去不多时就又回到我家,最后终于长期在我家住下来终其天年。那是在抗日战争胜利之后,我在上海外滩租下一栋楼房,把父母亲和众弟妹连同祖母一起从南京接来住在一起的。

近百余年来,中国战乱频频,百姓颠沛流离,受尽苦难。从祖母、母亲口里,我从小就听到过她们讲述当年所谓“长毛造反”的悲惨景象;而我们亲历的则是日本帝国主义的侵华战争。在这之前,父亲作为北平故宫博物院的创办人之一经受了后来轰动全国的“故宫盗宝冤案”,由于仗义帮助朋友而受到株连,最后带领全家老小离开北京出走南方。我至今记得母亲在举家迁徙时默默地收拣大量行李家什的辛劳。父亲是一个出手十分阔绰、不会算计的文物收藏家,终年累月除去办公时间,经常去琉璃厂收买字画古董,为此长年负债,每年“三节”时候——即春节、端阳、中秋——债主盈门讨账,最多的是古玩商人,也包括粮店、裁缝,乃至书商、饭庄……门房里经常坐满了要债的,弄得全家气氛紧张。这就联系到我前面所说,母亲从无疾言厉色,但有时痛苦得泪流满面,就是因父亲的大手大脚、漫无节制地收买那些字画文物的时候才会如此。父亲我行我素,是决不听母亲的劝告的,但因此却连粮店都欠了债,母亲苦口婆心也不见效,就只有以泪洗面了。

至今我还记得的是: 学期开始,我们兄弟姐妹连学费都交不上,父亲只好写信给学校要求缓交。信都是由大姐吴珊交去的,大姐觉得太丢脸,只是对娘诉苦,噘着嘴。娘也只落得叹气,流眼泪,没有别的办法。

一到搬家,和后来的抗战时期的向西南大后方逃难,这些文物字画就成了更大更沉重的负担。照父亲的主意,什么都可以不带,也不能不带这些东西,尤其是几件所谓“镇库之宝”的字画更是紧紧抱在手里的,看得比孩子还重要。那时候,母亲是多么沉着、多么稳重,反而是一句怨言也没有,紧紧地保护着这些东西和她所有的孩子们——这一切都是她的宝贝。千山万水,千辛万苦,从北京到武汉,从武汉到南京,又从南京到四川,到重庆,到江安,又回到南京,再到上海……老人和孩子都健在,古玩文物保住了最名贵的。只有祖母,最后是由于年老而过世了。

1949年结束了全国内战,也结束了百年来祖国大地一片呻吟、血肉模糊的离乱生涯;新中国如旭日东升,满目祥和景象。我也怀着无限兴奋喜悦的心情,辞去香港电影编导的职务,应召回到离别十三年的北京,投入新中国的新兴电影文化事业的怀抱,从事“前人所未有的社会主义的建设”大业,并且在1951年和新凤霞结婚。1954年我用从香港带来的一点钱和少量借款,买了位居北京东城最繁华地带的有十八间房屋和满院花木的一座四合院。买屋的重大原因之一是想把年迈的父母亲从上海接来,将北京做两老的终养之所,那时父亲已因高血压中风而卧床两年了。

把父母接来首都北京的头一件事便是劝说父亲把数十年长途颠沛幸得保全的一大批珍贵字画文物捐献给国家。因为这几十年全家大小竭尽心力才得保全的这批文物终于安全抵达从此获得平安、不会再生变乱的人民首都。可以说由于全家的努力,它们终于有了最后的归宿。几十年来父亲辛辛苦苦,不惜负债累累、竭尽心力收买保存下来的这批文物,其目的原不是为了居奇致富,而完全出于对祖国文物的爱好和珍惜。我没有想到,我想父亲也没有想到这批文物会是传给子孙后代的一笔巨大财富。因此我的建议一经提出,父亲立即点头同意,那时父亲说话已不方便,吐字十分吃力,但是头脑仍是十分清楚的。他虽然只能斜倚在病榻上,但仍是热烈地欢迎了我邀来鉴定并欣赏这批文物的当时国家文物局局长、父亲的老朋友郑振铎先生和唐兰教授。两位文物鉴定的权威人士十分兴奋地看完之后同时提出这一批贵重的文物如何计价的问题。我说这是无偿的捐献,不需要任何报偿,这是父亲和我早已决定了的。再过后两天,故宫博物院派人来将全部捐献件清点登记取走,出具收据共计二百四十一件,时间是1955年10月26日。

三十年后的1985年10月8日,全国政协在北京出版的机关报《人民政协报》上刊载了一篇题为“二十万件文物回归记”的文章,列举自新中国成立以来,海内外的文物收藏家、爱国人士、外国友好人士向故宫博物院捐献文物的情况,并发表了重要捐献者三十个人的名单,其中头一个名字“吴景洲”便是我的父亲。文中指出,这些人捐献的都是“一级品文物”。

回想当年捐赠结束之后,全家都有卸下重担的轻松之感。其中感受最强烈的是娘,她在这转徙流离的十余年万里征途中打包装卸、吃苦受累、担惊受怕已经无从计数……而这一回她说:“这才是真正解放了。”

50年代是中国四亿人民对民族、国家的命运充满无限希望的年代。从百年的积弱转为强大,从举国大乱转为大治,展望前途一片光明。一百年来志士仁人前仆后继,尸横遍野,血流成河换来的人民当家做主的新中国是多么难能可贵,多么幸福啊!

我正是怀着这样的无比兴奋、无法形容的幸福感,把父亲、母亲从上海接来北京,同时亦来迎接这样甜蜜温暖的新生活的。但是绝对不能预料的是这个新兴的国家针对知识分子的批判运动,一个接一个地开始了: 《武训传》的批判,《红楼梦》的批判,“胡风事件”的批判……还只是针对一些个人或少数人的批判,发展到1957年的“反右派运动”就扩大为针对全中国知识分子的批判了。当然,“批判”知识分子的也全是知识分子。这里面,我是属于揪出来示众被批判的一个,更为严重的我竟成为全国戏剧界最为重点挨批的一个。开始的时候我完全糊涂了,完全不理解这是怎么一回事。不是伟大的领袖发出庄严的号召,要求全国人民帮助共产党整风吗?要求大家对党提意见,指缺点,提建议吗?再三指出“言者无罪,闻者足戒”“有则改之,无则加勉”吗?但是在种种的“诚挚”而又“谦虚”的动员之下提意见的爱党爱国人士,转眼间被提出了一个“这是为什么”的问题,紧接着便被打成了“反党、反革命的右派分子”。“反右派”成为一个运动,一个席卷全国的运动。

按理说,就我一家而言,“右派”的比例不算太大,我兄弟姐妹十一人,其中长姐远在新中国成立之前便去了台湾,十人中除我被打成“右派”之外,还有我的一个小七妹由于“反右”前在云南接待我的来访,从而传播过我的一些片言只语亦被株连划为“右派”。毕竟十人之中只占了二人。然而我是大哥呀!小弟弟小妹妹脱不了干系,其中一个被保送出国赴苏联留学的小弟竟被命令回国接受审查达数月之久,最后被清洗思想之后才得幸免。

但是最为悲惨的是我还株连了妻子。这个自幼从南方被卖到天津,在贫民窟长大,六岁学戏,十四岁成为主演,以其卓越的天赋,不数年征服了万千观众,名噪海内外的天才演员,在作为丈夫的我被打成“右派”之后,居然有一位中央文化部的副部长(刘芝明)召她去谈话,当面下令,要她与丈夫划清界限,离婚,便可入党,否则要“承担后果”。

然而连我亦感到意外的是: 这个生来胆小怕事,照她自己所说的“旧社会怕警察,新社会怕干部”,连树叶掉下来都怕打破头的新凤霞,这一回面对一位来自老区的主管部长、大干部竟自“不买账”,公然抗拒,不愿和“右派”丈夫划清界限。在听到要把她的丈夫远遣边荒之后,竟说:“要等他回来。”“等多久?”“王宝钏等薛平贵十八年,我等他二十八年。”副部长安得不怒?拍桌子,把她逐出办公室。

一路哭出中央文化部楼上长甬道的新凤霞怎么也想不到,第二天去剧院上班时迎头看到的是铺天盖地的大字报,对着大门的是一幅很大的漫画,画一个戏装的相府小姐抱着一个身穿中山装的吴祖光,满面流泪地哭喊:“我等你二十八年呀……”然后全院开大会批斗,宣布新凤霞是“反革命右派分子”,戴上了“右派”帽子。

但是剧院仍要指靠新凤霞演出卖钱。只要是新凤霞主演的剧目登出广告,立即满座。她不参加的演出,则门可罗雀,无人问津;但是后台还要贴上大标语:“右派分子吴祖光的老婆新凤霞不要翘尾巴!”每晚演出结束,场内观众热烈鼓掌,要求演员谢幕时,谁也不知道,他们热爱的新凤霞已经被“革命同志”勒令去打扫厕所或是清理后台、倒痰盂去了。

在那以后,我被遣送到极北边荒的北大荒,没有期限,不知何日归来。妻子为避免不测的伤害——那些同台的演员、包括合作十多年的伙伴,一下子都换了一副敌视的眼光——在丈夫遣走之后立即搬到剧院去过集体生活了。

后果是什么呢?我的重病的父亲,三个年幼的子女,一座十八个房间的四合院,全副重担落在了母亲身上。

三个孩子,最大的吴钢,幼小时由外祖父母照顾较多,现在则由祖母照管了;二子吴欢则是出生不久便被送到上海由祖母代管抚养,正如我小时最受我的祖母宠爱而有几年受祖母教养一样,和婆婆感情最深;小女儿双双也全交给了婆婆;另外,还有一个女孩是我六妹的女儿能能,从小在我家长大的。于是母亲除要照顾病瘫在床的父亲之外,全部接受了四个孙儿孙女和外孙女的沉重负担。

我至今记得1958年初春,天气陡变严寒,大雪漫天,我被勒令远行北大荒。头一天的深夜,娘走进我们房间对我说:“你好好走,家里只管放心。我一定帮着凤霞替你看好家,等你回来。你放心,放心。一点也不要担心。”

娘重复地说着“放心,放心……”我有九个弟妹留在灾难频频的祖国大陆,但谁也没有我的灾难深重,都具备奉养老母的条件,但娘信守诺言,应付种种艰难,一步也不离开我家。

在我离家的三年里,凤霞单身住进无数双敌视眼睛的剧院,只在周末和节假日里回家匆匆探视老人和孩子。这是怎么回事呀?百思而不得其解,实在不知道是犯了什么罪?

当然,很快对此就有了答案。据说号召大家对党提意见,然后把提意见的人打成“反革命右派”原来是一种策略,一条妙计,叫作“引蛇出洞”。然而从此以后,万马齐喑,隐瞒真情,专说假话,再也听不到真话了。成了这样的状态,其前途也就可想而知了。

以后的三年,我被流放,凤霞被迫离家去做那受虐待、受唾弃,但仍要承担主演繁重任务的可悲角色。我家的朱红大门上经常会被邻居涂上大字,什么“大右派”“反革命”之类的侮辱性名词,甚至有人会来欺侮我家年幼的儿女……这一切沉重压力都压在母亲一人的身上。

三年不是一个短暂的时间,孩子们都正在成长期,加上一个病残的老人;母亲不单是负重而且还要忍辱,这真是从何说起?但老人却一步步走过来了。

1960年底临近新年的时候,我闯关万里,居然“幸获”生还——因为有不止一个同时遣送北大荒的同难者就此埋骨荒原、魂归绝域,再也见不到亲人了。相比之下,我竟成了幸运者。

60年代初期那几年,我过了一段比较平安的日子。我于1960年年底从黑龙江虎林县现已改为虎林市。——编者注回到家里,与母亲、妻子、儿子、女儿终于团聚,但永远失去了父亲。三年以前大雪纷飞,走向北大荒万里征途的早晨,我身负行囊去父亲住室向老人告别时,老人根本不知道在我身上发生了什么事情,我向他告别,他只是向我点头笑着。父亲的笑是他留给我的永远的回忆。

母亲已是满头白发了。她亦是用满面笑容迎接我的归来。她说:“我现在可以把凤霞、大牛(长子吴钢的小名)、欢欢、双双,还有能能都交给你了。”

接连几天,素来不多言语的母亲,坐下来便讲述三年来含辛茹苦抚养孩子们的往事。譬如这个三年还是近代史上罕见的“灾荒”的三年,国家分配的粮食远远不够吃的,全家经常处在饥饿状态里。每个月发工资时,凤霞要从剧院里送钱回家住一晚再走。这时,当家做主的婆婆便细心地、几乎是数着粮食下锅。吃饭时总是先把凤霞的碗盛满,并告诉孩子们:“妈妈演戏非常辛苦,所以先要吃饱些。”然后才依着年岁大小分给每个孩子一份,最后留给婆婆自己的就是最少的一份。有一次小双双的碗没有端好,打翻在地上了,搪瓷碗没有摔破,但是米饭连菜汤全泼掉了,孩子们把地上的饭抓起来往嘴里送,顾不上地下有泥土……这真是一场惨剧,但现在却当作笑话来讲了。

饱经忧患的母亲永远是稳重的、宽厚的。过去的总会过去,没有抱怨,更没有愤怒。提到还没有完全好转的饥荒年月,母亲说:“早就听说外地灾荒的悲惨事,河南的一场‘荒祸’一个省就饿死了多少万人。比起来我们过的就是神仙日子了。”母亲又永远是容忍的、知足的,是典型的中国安善良民的性格。

正如母亲说的“过去的总会过去”,60年代的前半期确是比较安定下来了,老百姓的生活也在逐渐好转,社会亦好像走上了轨道。就我家说来,一场滔天大祸之后重获安宁何其可贵可喜!中国的亿万老百姓是最会满足现状的,“平安即是福”,即使是小小的平安亦会教人忘怀过去了的灾难。然而事情却总是向着人们的意愿逆施倒行,在中国这块土地上竟出了一个为祸十年的“四人帮”,把刚刚复苏的中华大地推落到万丈深渊。九百六十万平方公里的祖国大好河山顿时血肉模糊,惨不忍睹。转眼之间,我又成为戴罪之身,人身失去自由,全家被抄得底朝天,屋顶被挖通,墙壁被掏破,地板也撬开,说是要搜出暗藏的电台和武器……年轻的学生变成了暴徒,住在近处的高干子弟几次随便出入我家顺手牵羊把喜爱的小物什拿走……我和妻子再次被拘押,一家重担又落到比“反右”之难时更加年迈的母亲身上。母亲不但要照顾孩子们,连被拘押的儿媳的一日三餐都要送去。幸而孩子长大了,已经十岁的小吴双居然能够从和平里乘无轨电车换公共汽车送饭到妈妈的拘禁处,而且还能以不卑不亢的气概对付那些无理取闹的造反派红卫兵们。

谁也料想不到,这种恶毒专横、荒唐愚蠢、残酷暴虐、颠倒黑白的名为“文化大革命”的政治运动竟会延续了十年之久。

“文革”一开始我和许多同难者一样又失去了自由。除去其中的1969年得到约一年时间的自在逍遥之外,约八年时间被隔离监管,不准与家人亲友联系,更不用说相见团聚了。“四人帮”一伙无法无天,恣意横行以至于此,真不知道要把这个国家糟蹋成什么样子。

不幸中之大幸是妻子比我享有了较有限制的自由。这个为千百万观众热爱的演员在干什么呢?她每天上班是下到地底二十几米深的地方去挖防空洞,冰冷潮湿,挖地不止,竟是一直挖了七年之久。然而毕竟她得到了每日下班后回家的自由,周末亦可在家休息。这样,婆婆每天到了晚上或星期日干家务总算有了帮手,但只是担心她的儿子——我这个长期受审查者的安全。

母亲的十一个子女散处全国各地,在北京的除我之外也还有三个,但母亲由于我的所谓“政治问题”而形成的不尽灾难,坚守诺言不肯离开我家,长年独力支撑危局。在我们夫妻二人想到母亲的恩情和辛苦艰难就要感动落泪的时候,居然发生了一件使我万难料到的事情。

远在南部边疆地区工作的四妹在我家生活上由于所谓的“政治”原因而长年陷入十分艰难困苦的境地时,致书给分布各地的姐妹兄弟,指出很久以来母亲与50年代起就被划为“反革命右派分子”的大哥住在一起,直至如今“伟大的文化大革命”时代依然没有丝毫的政治觉悟!因此发出号召,警告姐妹兄弟们与老母划清界限,再不要有任何的接触往来。

有这样一位阶级立场坚定、革命意志旺盛的同志出现在我们姐妹兄弟之间,应当是我们吴家的光荣吧?然而遗憾的是她的号召似乎没有起到什么作用,大多的同胞手足都和母亲,甚至大哥大嫂保持来往。谁能和大家最亲爱的母亲断绝关系呢?这或许是我那工人阶级出身的四妹夫的主张吧?但他们两口子似乎缺少战斗到底的决心,革命号召没起作用,也就罢了。

手足情战胜了“阶级情”,这亦使人不胜遗憾。接到信的兄弟不但没有响应号召划清界限,而且告诉了大哥这样的“阶级敌人”。他们可能想过: 要和老娘划清界限,首先要让娘和大哥划清界限,但娘是绝不会这样做的。于是四妹的革命号召落空了。

“文革”还在继续,迫害也还在继续。1975年由于我所在的静海团泊洼“五七干校”结束,我得以被解除禁闭回到家里,但是妻子新凤霞却由于长年在深达数十米的地下挖防空地道而患高血压病,虽然医院开具休假证明,她的剧院的女书记仍不准她休息,反而说:“我的血压比你还高,不是也不休息,还坚持工作吗?”于是到这年年末的一个早晨,头一天接到任务,要到北京郊外的平谷县现已改为平谷区。——编者注参加劳动,她忙着准备过冬的行装,母亲也戴上老花镜帮她缝制棉衣……第二天要出发了,清早起床,她刚把行李整好时,一跤跌倒,急送医院,被诊断为脑溢血,住进了西四羊市大街的人民医院。

当晚我从医院回到家里,从来十分镇定的母亲悲不可抑,流着泪说:“凤霞太累了。我没有照顾好她……可是幸亏你回来了。”

此时此刻,娘居然说这样的话!任何时候,娘都具有无比强烈的责任感,这只有增加做儿子的惭愧。那年娘已经八十一岁,这样一来,原来凤霞能够分担的一些家务事又都堆到了娘的身上。

两个月后凤霞病况稳定了,出院回家,但是行动艰难,左肢偏瘫,已不能做任何劳动。这个在舞台上活跃半生、名满天下,加之生命力旺盛、生活能力过人、衣食住行样样不须假手他人的好媳妇如今已经失去了全部能动性,连卧床、起身都要别人帮忙了。

两年之后,经过一次脑血管造影,凤霞的病被确诊为“脑血管不全栓塞”。人民医院的诊断是错误的,但是已经无法挽回,动手术不能保证安全,只得承认这个现实了。但这个病人具有十分顽强的意志,她学习走路,由于右肢完好,又坚持用这只完好的右手学习写作,拣回二十几岁时曾和公公与义父齐白石大师学过一段绘画的技法又开始作画,持之以恒,成为一名出版了十多本书的空前绝后的民间艺人,成了一名从文盲苦学成材的女作家和业余画家。

她的第一幅自己认为画得比较像样的桃子是献给婆婆的。

但是婆婆却显然日渐衰老了。在婆媳两个都卧病在床的时刻,同住在北京的六妹看到我家两代病人的负担,和我商量把母亲接去她家照料。于是母亲离开了我家。

时迁岁改,事情终于逐渐发生了变化。我的“反革命右派分子”的帽子是在1961年宣布摘掉的,但那以后的一长段时间里,叫作“摘帽右派”,显然还是“右派”。“文革”十年又被“审查”了十年,备受凌辱,妻子、儿女,以及老母都受株连。除在台湾的大姐外,其他九个弟妹亦大都受到程度不等的影响和迫害。直到1979年,中央主管部门正式发布文件“改正错误”。1980年再发布文件“彻底平反”。

从1957年开始,我被划为“反革命右派分子”至1980年“彻底改正平反”止,共为二十三年整。二十三年里我始终不理解我到底错在何处?从心底不能接受加在我身上的罪名。二十三年之后才真正明白,而且证实了: 我没有错。

我受了二十三年冤枉,祸延全家,尤其是害苦了母亲。母亲于1982年病重逝世。“若可赎兮百其身”,只能留下终世的遗憾。在我这个小家的每一天危难的时刻,母亲寸步不离,受尽苦难。她假如住到其他任何一个子女家里都不会冤枉受这么多苦,但一言既出,历二十三年而不渝。而在她受尽疾病折磨的时刻,在她最终瞑目长辞人世和亲人的时刻,我却在剧场里看戏。闻讯赶到垂杨柳医院,亲爱的母亲永远不再回来了。

至今又是八年过去了。人生的苦难似乎还没有终止。每一想到母亲,便难忍心中的苦痛和愧悔。这种心情是我虽然早在两年前便收到征文信,而自己也早就想写母亲却久久写不出这篇纪念文章的原因,因为我无论如何也写不出母亲的善良、宽厚、坚贞、仁爱和施加于我的永世的恩情。

唐代诗人元稹追思妻子写过三首《遣悲怀》。把他人怀念妻子的诗句移来怀念母亲或许是不敬的,但我对母亲却具有同样的感情:“惟将终夜长开眼,报答平生未展眉。”

愿母亲在天之灵饶恕她负罪的儿子。

用户评价

单单看到“生正逢时”这四个字,就仿佛看到了一个时代的缩影,一个时代的机遇与挑战并存的宏大命题。紧接着“忆国殇”,又将这份思考拉回到了沉重的历史现实,一种强烈的对比感油然而生。这不禁让我猜测,作者定是一位在历史的关键节点上,既抓住机遇,又承受了国家巨变的人物。他的视角,必然是独特而深刻的。或许,他会讲述在那个特殊的年代,个人如何努力地生存、奋斗,如何在时代的大潮中做出选择,又如何目睹和经历了国家的伤痛。这种“生正逢时”的个人奋斗,与“国殇”的集体悲剧,在一个人身上的融合,定会产生出极具震撼力的叙事。我渴望看到,他是如何理解并驾驭这两者之间的张力的,他又是如何通过自身的经历,来折射出整个时代的命运。这本书,绝不仅仅是简单的回忆录,更像是一面镜子,映照出那个时代复杂而多面的真实图景,以及身处其中的个体,那份既有希望又充满痛苦的奋斗历程。

评分“吴祖光”这个名字,在我的脑海中,已然勾勒出一位饱经风霜,却依然充满智慧与风骨的长者的形象。而“自述”,则意味着我们将有机会近距离地倾听这位历史亲历者,以最真实、最直接的方式,向我们讲述他的故事,他的见闻,他的思考。这本书,绝非空泛的理论阐述,而是带着个人独特生命体验的鲜活记录。我可以想象,字里行间会流淌着他对过往的回忆,对人生的感悟,对时代的判断。这种“自述”的体例,往往最能打动人心,因为它包含了最真挚的情感,最真实的细节,以及最深刻的洞察。尤其是当这位长者,将他的个人经历,与“国殇”这一宏大的历史背景相连接时,那种情感的冲击力,定是难以估量的。我期待着,能够在这本书中,找到那些触动灵魂的瞬间,那些让我为之动容,为之思考的片段,从而更深刻地理解历史,理解人生,理解我们所处的这个世界。

评分一本饱含深情的巨著,让人在字里行间感受到时代的洪流与个体的命运交织。书中的叙述,仿佛是从一位久经沙场的智者口中娓娓道来,带着岁月的沉淀和对往昔的深切体悟。虽然我尚未有机会翻阅,但仅凭其名,便能想象其中蕴含着怎样的跌宕起伏,怎样的家国情怀。能够被冠以“忆国殇”之名,想必作者定是将一段段刻骨铭心的经历,化为文字,呈现给读者。那些曾经的悲壮,那些为国捐躯的先烈,那些在历史洪流中挣扎前行的人们,他们的故事,他们的牺牲,定会在这本书中得到最真挚的表达。我期待着,能够通过这本书,更深入地理解那段风云激荡的岁月,感受那个年代人们的坚韧与不屈,以及在国家危难时刻,所迸发出的伟大精神。这不仅仅是一本书,更是一次穿越时空的对话,一次对历史的追溯,一次对民族精神的致敬。它的分量,定然沉甸甸的,足以压在读者的心头,引发深思,激发共鸣。

评分“忆国殇”三个字,蕴含着一种沉重的历史责任感,也暗示着这本书将带领读者穿越时空,重温那些刻骨铭心的民族记忆。我预感,作者的笔触定是深沉而细腻的,他会用一种近乎悲悯的情怀,去讲述那些曾经发生在我们身上的伤痛。这种“忆”的过程,或许并不轻松,但却是我们理解和铭记历史的必经之路。我期待着,能够在这本书中,看到作者如何以一个亲历者的视角,去剖析那些导致“国殇”的深层原因,去描绘那个时代人们所承受的苦难,以及他们在苦难中展现出的顽强生命力。这本书,不仅仅是为了铭记过去,更是为了警示未来,让后人能够从历史的教训中汲取智慧,避免重蹈覆辙。它是一次沉痛的告白,也是一次深切的呼唤,旨在唤醒我们对民族命运的关注,对历史真相的追求,以及对国家未来的责任感。

评分这本书的书名,本身就构成了一个引人入胜的叙事框架。它似乎在告诉我们,这不仅仅是一个人的回忆,更是那个特定时代背景下,一群人的集体记忆,尤其是那些关于民族苦难的记忆。我猜测,作者在叙述中,定然不会仅仅停留在个人层面的感受,而是会将其置于更广阔的历史视野中去审视。他可能会描绘出那个时代的社会图景,政治氛围,以及文化变迁,并从中提取出那些最能代表“国殇”的元素。我期待着,能够在这本书中,看到那些鲜活的人物,那些荡气回肠的事件,那些在历史洪流中,被命运裹挟而行的普通人,以及他们所经历的,由个人命运折射出的国家命运。这本书,定然能够唤起我们内心深处的民族情感,让我们重新审视历史,反思当下,并从中汲取前进的力量。它是一份珍贵的历史遗产,也是一份对未来的期许。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有