具体描述

编辑推荐

适读人群 :书法艺术鉴赏和爱好者、专业书法家、院校书法专业学生、碑帖版本收藏者▲ 《借山吟馆诗草》为齐白石四十岁后的十余年间所作,书体尚是中年时所用的金冬心体,厚重质朴。字体隐约间似受颜鲁公影响,竖笔粗,横笔细,字径虽小,却有大字的气势,可谓白石老人中年时期用心写就的佳作。

▲ 改革开放以来,齐白石先生的出版物不少,如《齐白石全集》等,但大都集中于晚年作品,今将此册影印付梓,以飨广大的书法爱好者。

内容简介

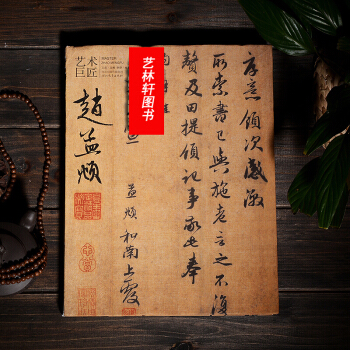

《借山吟馆诗草》是一九二八年出版发行的,由樊增祥题签并作序。是册诗文为其四十岁后的十余年间所作,书体尚是中年时所用的金冬心体,厚重质朴。隐约间似受颜鲁公影响,竖笔粗,横笔细,字径虽小,却有大字的气势,可谓白石老人中年时期用心写就的佳作。改革开放以来,齐白石先生的出版物不少,如《齐白石全集》等,但大都集中于晚年作品,今将此册影印付梓,以飨广大的书法爱好者。

作者简介

齐白石(一八六四—一九五七),宗族派名纯芝,后改名璜,字濒生,小名阿芝,字渭清,号兰亭,别号白石山人,后以齐白石名行世;另有齐大、木人、木居士、红豆生、星塘老屋后人、借山翁、借山吟馆主者、寄园、萍翁、寄萍堂主人、三百石印富翁等大量名号。近现代著名国画家、篆刻家、书法家。

齐白石的书法由何绍基体转学魏碑,篆刻由丁敬、黄易一路改学赵之谦体。五十五岁避乱北上,两年后定居北京,与陈师曾、徐悲鸿、罗瘿公、林风眠等人过从甚密。他的艺术才能,曾受陈衡恪赞赏和推崇。在世时出版的著作有《白石诗草》《借山吟馆诗草》及《齐白石画册》初集,荣宝斋木版水印《齐白石画集》,另有《白石老人自述》(张次溪笔录)等多种版本的画集、作品集出版。

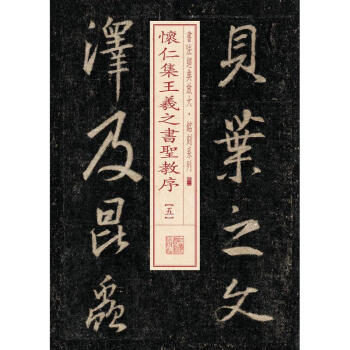

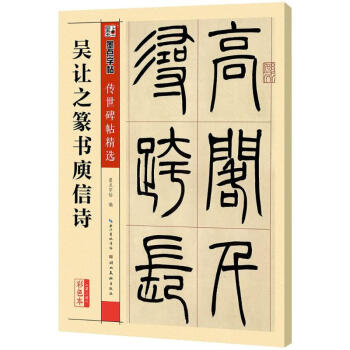

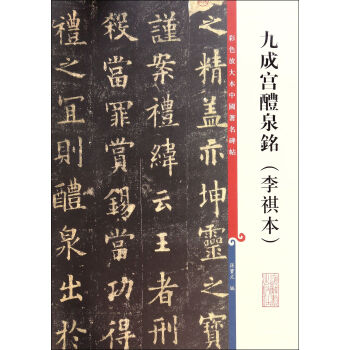

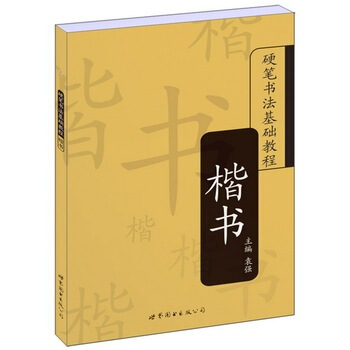

内页插图

用户评价

当我第一次接触到《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》这本书时,我便被它独特的气质所吸引。这本书的命名本身就蕴含着一种历史的厚度和艺术的深度。“近三百年”勾勒出了一个广阔的时间维度,让我们得以窥见一段不为人知的书法史;而“稀见名家”则暗示了其中蕴含的珍贵价值,让人充满期待。“齐白石借山吟馆诗草”的加入,则为整本书增添了一抹生活化的色彩,一种贴近人心的温暖。 翻开书页,我立刻被那些精美的法书所吸引。每一个字,每一笔画,都仿佛凝固了书写者的情感与思考。我并非书法家,但作为一名文化的爱好者,我能感受到其中蕴含的磅礴力量和细腻情感。那些苍劲有力的笔触,如山峦般巍峨;那些行云流水般的线条,又似清风拂过。我尤其喜欢书中几幅风格迥异的作品,它们各自展现出独特的魅力,让我惊叹于古人书法的多样性和创造力。当我仔细端详其中一幅行书作品时,我被那洒脱飘逸的笔势和浑然天成的章法所折服,仿佛能感受到书写者在挥洒自如中透露出的自信与洒脱。 而当这本法书集粹与齐白石先生的《借山吟馆诗草》相遇,我感到了一种前所未有的惊喜。齐白石,我们熟悉他是一位伟大的画家,但他的诗词同样充满了质朴的情感和深刻的智慧。《借山吟馆诗草》没有华丽的辞藻,却饱含着真挚的生活气息。读着这些诗句,我仿佛能看到一位老者,在田园风光中漫步,在平凡日子里感悟。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,没有刻意的雕琢,只有自然的流露。 将这两种截然不同的艺术形式放在一起,我发现它们之间产生了一种奇妙的共鸣。书法是一种视觉的表达,是线条与墨的艺术;诗歌是一种语言的艺术,是意境与情感的流淌。然而,当我在阅读诗句时,我常常会联想到那些法书中的笔意,它们似乎在用不同的方式讲述着相似的情感。例如,当我读到齐白石描写乡间景色的诗句时,我脑海中会浮现出那些笔力遒劲、气势恢宏的书法作品,它们仿佛都能传递出一种朴实而坚韧的生命力。而当诗句中流露出淡淡的乡愁或对时光流逝的感慨时,我又会想起那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。 这本书不仅仅是一本合集,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“引子”。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的资料,去了解他们的生平,去探究他们创作的时代背景。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃,让我沉浸在知识的海洋中,流连忘返。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 这本书为我打开了一个新的视角,让我不仅仅停留在欣赏字面上的美,而是去体会字里行间所蕴含的深层含义。我常常会一边阅读齐白石的诗,一边审视那些法书,试图找到它们之间潜在的联系。这种“联想式”的阅读,让我的体验变得更加丰富和立体。我发现,即使是不同时代的艺术家,他们对生活的热爱、对自然的感悟,以及对人生百味的体味,都能够在不同的艺术形式中找到共鸣。 这本书的价值,在我看来,远不止于它所呈现的艺术作品本身。它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索。我曾将这本书分享给我的朋友,我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的独特之处在于它将两种看似独立的艺术形式巧妙地融合,为读者提供了一个前所未有的文化体验,它不仅仅是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼,让我对中国传统文化的博大精深有了更深切的体会,并且开始主动地去探究和理解更多隐藏在艺术背后的文化符号和历史信息,也让我重新审视了“稀见”与“名家”的定义,它提醒着我们,伟大往往蕴藏在不经意间。

评分当我第一次翻开《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》这本书时,一种古老而又充满生命力的气息扑面而来。书名本身就充满了吸引力,“近三百年”是一个时间上的宏大坐标,“稀见名家”则勾勒出了一幅珍稀艺术品的画卷,而“齐白石借山吟馆诗草”的加入,更是将这份艺术的厚重感与生活的温度巧妙地融合在一起。 我迫不及待地细细品读,每一页都仿佛是一扇窗,让我得以窥见不同时代的书法艺术风貌。那些法书,或遒劲有力,如苍松翠柏,根植大地;或飘逸洒脱,如行云流水,随风而动。我并非书法大家,但作为一名对中国传统文化充满热情的读者,我能感受到其中蕴含的非凡功力和艺术魅力。每一个字,都像是凝聚了书写者一生的感悟和对美的追求。我尤其喜欢其中几幅作品,它们风格各异,却都传递出一种独属于那个时代的精神气质。当我凝视一幅赵之谦风格的印谱拓片时,我被那古朴雄浑的字体和严谨的布局所深深吸引,仿佛能感受到那位艺术家的匠心独运和深厚学养。 而当这本法书集粹与齐白石先生的《借山吟馆诗草》相遇,我体会到了前所未有的艺术融合之美。齐白石,这位我们熟知的艺术巨匠,他的画作早已深入人心,而他的诗词,同样充满了质朴的情感和深刻的智慧。《借山吟馆诗草》没有华丽的辞藻,却饱含着对生活的热爱和对自然的敬畏。读着这些诗句,我仿佛看到一位老者,在田园风光中漫步,在平凡日子里感悟。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,真实而动人。 将这两种截然不同的艺术形式并置,我发现它们之间产生了一种奇妙的呼应。书法是一种视觉的艺术,是线条与墨的舞蹈;诗歌是一种语言的艺术,是情感与意境的交融。然而,当我在阅读诗句时,我常常会联想到那些法书中的笔意,它们似乎在用不同的方式讲述着相似的情感。例如,当我读到齐白石描写山川景色的诗句时,我脑海中会浮现出那些笔力遒劲、气势恢宏的书法作品,它们仿佛都在传递着一种朴实而坚韧的生命力。而当诗句中流露出淡淡的乡愁或对时光流逝的感慨时,我又会想起那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。 这本书不仅仅是一本合集,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“引子”。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的资料,去了解他们的生平,去探究他们创作的时代背景。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃,让我沉浸在知识的海洋中,流连忘返。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 这本书为我打开了一个新的视角,让我不仅仅停留在欣赏字面上的美,而是去体会字里行间所蕴含的深层含义。我常常会一边阅读齐白石的诗,一边审视那些法书,试图找到它们之间潜在的联系。这种“联想式”的阅读,让我的体验变得更加丰富和立体。我发现,即使是不同时代的艺术家,他们对生活的热爱、对自然的感悟,以及对人生百味的体味,都能够在不同的艺术形式中找到共鸣。 这本书的价值,在我看来,远不止于它所呈现的艺术作品本身。它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索。我曾将这本书分享给我的朋友,我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的独特之处在于它将两种看似独立的艺术形式巧妙地融合,为读者提供了一个前所未有的文化体验,它不仅仅是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼,让我对中国传统文化的博大精深有了更深切的体会,并且开始主动地去探究和理解更多隐藏在艺术背后的文化符号和历史信息,也让我重新审视了“稀见”与“名家”的定义,它提醒着我们,伟大往往蕴藏在不经意间,值得我们去细细发掘和品味,并以更开放的心态去接纳和欣赏那些看似“边缘”却同样充满生命力的艺术表达,它更像是一扇窗,让我得以窥见中国艺术发展脉络中那些被忽视却同样闪耀的角落,它也让我对“集粹”二字有了更深刻的理解,不仅仅是简单地汇集,更是对不同艺术形式之间内在联系的一种探索和发掘。

评分当我第一次见到《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》这本书时,我便被它那充满历史厚度和艺术深度的名字所吸引。“近三百年”勾勒出了一个宏大的时间跨度,让我们得以一窥过去漫长岁月中书法艺术的演变;而“稀见名家”则像是为我们打开了一扇通往宝藏的大门,暗示着其中隐藏着不为人知的珍贵墨迹。“齐白石借山吟馆诗草”的加入,为这本书增添了一抹亲切的生活气息,使得冰冷的艺术品与温暖的人文情怀得以连接。 我迫不及待地翻阅着,指尖感受着纸张特有的纹理,仿佛能够触碰到历史的温度。每一幅法书,都像是一位无声的讲述者,诉说着书写者的人生经历、艺术追求和时代印记。那些苍劲有力的笔画,如山峦般雄伟;那些行云流水般的线条,又似江河般奔腾。我并非专业的书法家,但我能从中感受到一种强大的艺术感染力,一种深厚的文化底蕴。我尤其喜欢书中几幅风格迥异的作品,它们各自展现出独特的魅力,让我惊叹于古人书法的多样性和创造力。当我沉浸在一幅狂草作品中时,我被那挥洒自如、龙飞凤舞的笔势所震撼,仿佛能感受到书写者在创作时的激情与自由,那种磅礴的气势,足以让人为之倾倒。 而当这本法书集粹与齐白石先生的《借山吟馆诗草》相遇,我体会到了前所未有的艺术融合之美。齐白石,这位我们熟知的艺术巨匠,他的画作早已深入人心,而他的诗词,同样充满了质朴的情感和深刻的智慧。《借山吟馆诗草》没有华丽的辞藻,却饱含着对生活的热爱和对自然的敬畏。读着这些诗句,我仿佛看到一位老者,在田园风光中漫步,在平凡日子里感悟。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,真实而动人。 将这两种截然不同的艺术形式并置,我发现它们之间产生了一种奇妙的呼应。书法是一种视觉的艺术,是线条与墨的舞蹈;诗歌是一种语言的艺术,是情感与意境的交融。然而,当我在阅读诗句时,我常常会联想到那些法书中的笔意,它们似乎在用不同的方式讲述着相似的情感。例如,当我读到齐白石描写山川景色的诗句时,我脑海中会浮现出那些笔力遒劲、气势恢宏的书法作品,它们仿佛都在传递着一种朴实而坚韧的生命力。而当诗句中流露出淡淡的乡愁或对时光流逝的感慨时,我又会想起那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。 这本书不仅仅是一本合集,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“引子”。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的资料,去了解他们的生平,去探究他们创作的时代背景。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃,让我沉浸在知识的海洋中,流连忘返。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 这本书为我打开了一个新的视角,让我不仅仅停留在欣赏字面上的美,而是去体会字里行间所蕴含的深层含义。我常常会一边阅读齐白石的诗,一边审视那些法书,试图找到它们之间潜在的联系。这种“联想式”的阅读,让我的体验变得更加丰富和立体。我发现,即使是不同时代的艺术家,他们对生活的热爱、对自然的感悟,以及对人生百味的体味,都能够在不同的艺术形式中找到共鸣。 这本书的价值,在我看来,远不止于它所呈现的艺术作品本身。它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索。我曾将这本书分享给我的朋友,我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的独特之处在于它将两种看似独立的艺术形式巧妙地融合,为读者提供了一个前所未有的文化体验,它不仅仅是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼,让我对中国传统文化的博大精深有了更深切的体会,并且开始主动地去探究和理解更多隐藏在艺术背后的文化符号和历史信息,也让我重新审视了“稀见”与“名家”的定义,它提醒着我们,伟大往往蕴藏在不经意间,值得我们去细细发掘和品味,并以更开放的心态去接纳和欣赏那些看似“边缘”却同样充满生命力的艺术表达,它更像是一扇窗,让我得以窥见中国艺术发展脉络中那些被忽视却同样闪耀的角落。

评分初次拿到这本书,我的第一反应就是它的“厚重感”,那种实体上的分量,以及内容上的分量,都让人立刻意识到这是一部不容小觑的著作。我一直以来都对中国古代的书法艺术怀有浓厚的兴趣,总觉得那些方块字里蕴含着一种别样的生命力,一种跨越时空的对话。而《近三百年稀见名家法书集粹》这个名字,本身就充满了吸引力。近三百年,这是一个承载了多少历史变迁、多少文化沉淀的时代。而“稀见名家”,更是点燃了我对未知的好奇,仿佛在提醒我,即将接触到的,将是那些不常露面,却又技艺超群的艺术瑰宝。 翻开书页,那种纸张的质感,墨迹的晕染,都带着一种古老的韵味。我并非书法大家,但作为一名爱好者,我依然能够感受到其中蕴含的磅礴力量和细腻情感。那些苍劲的笔画,如同山峦叠嶂,巍峨耸立;那些灵动的线条,又似行云流水,飘逸洒脱。每一个字,每一个篇章,都凝聚着书写者一生的心血与感悟。我尤其喜欢其中几幅作品,它们的风格与我以往接触过的大家作品有所不同,却同样展现出非凡的艺术造诣。当我细细端详其中一幅楷书时,我被那严谨的结构和沉稳的笔锋所折服,感觉自己仿佛置身于一个肃穆而庄重的殿堂,与那位艺术家进行着无声的交流。 而当这本法书集粹与齐白石先生的《借山吟馆诗草》相遇,我感到了一种意想不到的惊喜。齐白石,我们熟知他是一位伟大的画家,但他的诗词同样充满了真挚的情感和朴素的智慧。《借山吟馆诗草》里的诗句,没有华丽的辞藻,却充满了生活的气息,充满了老人家的真性情。读着这些诗,我仿佛能看到一位老顽童,在田间地头,在乡间小道,在夕阳余晖下,将自己的所见所闻所感,用最淳朴的语言记录下来。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,没有刻意的雕琢,只有自然的流露。 将这两种截然不同的艺术形式放在一起,我发现它们之间产生了一种奇妙的化学反应。书法是一种视觉的表达,是线条与墨的艺术;诗歌是一种听觉和想象的艺术,是语言与意境的结合。然而,当我在阅读诗句时,我常常会联想到那些法书中的笔意,它们似乎在用不同的方式讲述着相似的情感。例如,读到齐白石描写乡间风光的诗句,我会脑海中浮现出那些笔力遒劲、气势恢宏的书法作品,它们仿佛都能传递出一种朴实而坚韧的力量;而当诗句中流露出淡淡的思念或对时光流逝的感慨时,我又会联想到那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。 这本书不仅仅是一本静态的艺术品汇编,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“活”的文本。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的生平背景,去了解他们所处的时代,去揣摩他们创作的心境。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃,让我沉浸在知识的海洋中,流连忘返。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 这本书为我打开了一个新的视角,让我不仅仅停留在欣赏字面上的美,而是去体会字里行间所蕴含的深层含义。我常常会一边阅读齐白石的诗,一边审视那些法书,试图找到它们之间潜在的联系。这种“联想式”的阅读,让我的体验变得更加丰富和立体。我发现,即使是不同时代的艺术家,他们对生活的热爱、对自然的感悟,以及对人生百味的体味,都能够在不同的艺术形式中找到共鸣。 这本书的价值,在我看来,远不止于它所呈现的艺术作品本身。它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索。我曾将这本书分享给我的朋友,我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的独特之处在于它将两种看似独立的艺术形式巧妙地融合,为读者提供了一个前所未有的文化体验,它不仅仅是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼,让我对中国传统文化的博大精深有了更深切的体会。

评分这本《近三百年稀见名家法书集粹》真的是一本令人惊喜的宝藏,尤其当它与齐白石的《借山吟馆诗草》一同呈现时,仿佛打开了一扇通往历史深处的大门。我拿到这本书的第一感觉就是它的分量,不仅仅是物理上的厚重,更是文化积淀的厚重。近三百年,这是一个多么漫长而又充满变革的时代,多少书法大家在此期间挥毫泼墨,留下了不朽的笔墨印记。而“稀见名家”这几个字,更是激起了我强烈的好奇心。在如今信息爆炸的时代,能够窥见那些平日里难得一见的法书真迹,本身就是一件无比珍贵的事情。 我花了整整一个下午的时间,小心翼翼地翻阅着那些泛黄的纸页,指尖划过纸张的纹理,仿佛能感受到古人运笔时的力量与温度。那些或苍劲雄浑,或灵动飘逸,或端庄典雅的书法作品,每一幅都像是经过精心挑选,汇聚了那个时代书法艺术的精华。我并非专业的书法鉴赏家,但我能感受到其中蕴含的深厚功力与独特的个人风格。当我看到其中一幅据说是某位名不见经传但技艺却异常精湛的书法作品时,我感到一种莫名的震撼,仿佛穿越了时空,与那位艺术家进行了一场无声的对话。 而更让我惊喜的是,《借山吟馆诗草》的加入。齐白石先生,我们熟知的不仅仅是他的画,他的诗词同样充满了生活气息与真挚情感。《借山吟馆诗草》不是那种故作高深的文学作品,而是将老人家的日常所思、所感,以质朴的语言记录下来。读着这些诗句,我仿佛看到一位老顽童,在田埂上行走,在夕阳下沉思,在花鸟间寻乐。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,没有矫揉造作,只有发自内心的感叹。 当这两部分内容结合在一起时,我感受到了奇妙的化学反应。书法,是一种视觉的艺术,是线条与墨色的交织;诗歌,是一种语言的艺术,是意境与情感的流淌。而将近三百年来的名家法书与齐白石的诗草并置,仿佛是将两种不同的艺术形式,用一种前所未有的方式进行了对话。我开始尝试将某些诗句与某幅书法作品进行联想,虽然未必是同一位作者,但那种意境上的契合,那种情绪上的共鸣,却在不经意间产生了。 例如,当我读到齐白石诗中描绘乡间景色的句子时,我脑海中会浮现出那些笔力遒劲、线条粗犷的书法作品,它们似乎都能传递出一种质朴、坚韧的生命力。而当诗句中流露出淡淡的乡愁或对时光流逝的感慨时,我又会联想到那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。这种跨越时空的联结,让阅读的体验更加丰富,也让我对艺术有了更深的理解。 这本书不仅仅是一本合集,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“引子”。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的资料,去了解他们的生平,去探究他们创作的时代背景。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 这不仅仅是一本供人欣赏的艺术品,更是一本能够激发思考、启迪智慧的书籍。我曾将这本书分享给我的朋友,他同样是一位热爱传统文化的爱好者。我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它不仅满足了我对书法艺术的好奇心,更让我领略到了齐白石先生诗词的独特魅力。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的价值,远不止于纸面上的文字与图像,它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索,这或许是它最令人动容之处。

评分初次捧读《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》这本书,便被它独特的气质所吸引。书名本身就极具分量,“近三百年”仿佛是一个时间的长河,其中孕育了无数璀璨的艺术星辰。“稀见名家”四个字更是挑动了我内心的好奇,暗示着其中隐藏着非同寻常的艺术珍品。“齐白石借山吟馆诗草”的加入,则像一缕温暖的阳光,为这本厚重的艺术集萃增添了人文的色彩和生活的诗意。 我迫不及待地翻阅着,指尖滑过纸张,感受着那份历史的温度。每一幅法书,都像一位无声的艺术家,用遒劲或飘逸的笔触,诉说着属于他们那个时代的语言。那些字迹,或如刀剑般锐利,或如溪流般柔美,都凝聚着书写者非凡的技艺和深厚的情感。我并非专业书法家,但作为一名艺术爱好者,我能深深感受到其中蕴含的生命力与艺术张力。我尤其钟爱书中几幅风格独特的作品,它们与我以往接触过的书法大家风格有所不同,却同样展现出令人叹为观止的艺术造诣。当我沉浸在一幅黄庭坚风格的行书作品时,我被那纵横恣肆、气势磅礴的笔法所折服,仿佛能感受到艺术家在创作时的洒脱与豪放,那种雄浑之美,足以让人心潮澎湃。 而当这本法书集粹与齐白石先生的《借山吟馆诗草》相遇,我体会到了前所未有的艺术融合之美。齐白石,这位我们熟知的艺术巨匠,他的画作早已深入人心,而他的诗词,同样充满了质朴的情感和深刻的智慧。《借山吟馆诗草》没有华丽的辞藻,却饱含着对生活的热爱和对自然的敬畏。读着这些诗句,我仿佛看到一位老者,在田园风光中漫步,在平凡日子里感悟。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,真实而动人。 将这两种截然不同的艺术形式并置,我发现它们之间产生了一种奇妙的呼应。书法是一种视觉的艺术,是线条与墨的舞蹈;诗歌是一种语言的艺术,是情感与意境的交融。然而,当我在阅读诗句时,我常常会联想到那些法书中的笔意,它们似乎在用不同的方式讲述着相似的情感。例如,当我读到齐白石描写山川景色的诗句时,我脑海中会浮现出那些笔力遒劲、气势恢宏的书法作品,它们仿佛都在传递着一种朴实而坚韧的生命力。而当诗句中流露出淡淡的乡愁或对时光流逝的感慨时,我又会想起那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。 这本书不仅仅是一本合集,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“引子”。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的资料,去了解他们的生平,去探究他们创作的时代背景。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃,让我沉浸在知识的海洋中,流连忘返。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 这本书为我打开了一个新的视角,让我不仅仅停留在欣赏字面上的美,而是去体会字里行间所蕴含的深层含义。我常常会一边阅读齐白石的诗,一边审视那些法书,试图找到它们之间潜在的联系。这种“联想式”的阅读,让我的体验变得更加丰富和立体。我发现,即使是不同时代的艺术家,他们对生活的热爱、对自然的感悟,以及对人生百味的体味,都能够在不同的艺术形式中找到共鸣。 这本书的价值,在我看来,远不止于它所呈现的艺术作品本身。它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索。我曾将这本书分享给我的朋友,我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的独特之处在于它将两种看似独立的艺术形式巧妙地融合,为读者提供了一个前所未有的文化体验,它不仅仅是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼,让我对中国传统文化的博大精深有了更深切的体会,并且开始主动地去探究和理解更多隐藏在艺术背后的文化符号和历史信息,也让我重新审视了“稀见”与“名家”的定义,它提醒着我们,伟大往往蕴藏在不经意间,值得我们去细细发掘和品味,并以更开放的心态去接纳和欣赏那些看似“边缘”却同样充满生命力的艺术表达,它更像是一扇窗,让我得以窥见中国艺术发展脉络中那些被忽视却同样闪耀的角落,它也让我对“集粹”二字有了更深刻的理解,不仅仅是简单地汇集,更是对不同艺术形式之间内在联系的一种探索和发掘,它更像是一位循循善诱的老师,引导我用全新的视角去理解和欣赏中国艺术的无穷魅力,让我更加深刻地认识到,艺术的价值在于其能够跨越时空,触动人心,并启迪我们去发现生活中更多美好的可能。

评分捧着这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》,我深切地感受到了一种跨越时空的重量,这不仅仅是纸张的厚实,更是历史的回声。我一直对那些凝固在纸上的笔墨有着莫名的迷恋,总觉得每一道笔锋都蕴藏着一个时代的精神,一种人生的况味。而“稀见名家”这几个字,更是像一把钥匙,开启了我对未知艺术世界的探索欲望。近三百年,这是一个多么漫长而又充满变迁的岁月,在这期间,有多少书法大家留下了他们的印记,而其中那些不常示人的珍品,无疑更能触动人内心深处的好奇。 我迫不及待地翻阅着,指尖滑过那些古老的纸张,仿佛能感受到墨迹的温度,以及书写者运笔时的力量。那些苍劲雄浑的书法,如同山峦般厚重;那些灵动飘逸的书法,又如流水般畅快。每一个字,都像是经过了千锤百炼,凝聚了书写者的智慧与情感。我并非专业的鉴赏家,但作为一个热爱者,我能从中感受到一种强大的艺术张力,一种不落俗套的雅致。当我看到其中一幅据说是某位在历史上不那么显赫,但技艺却异常精湛的书法作品时,我感到了一种由衷的震撼,仿佛与那位艺术家进行了一场跨越时空的灵魂对话,那种纯粹的艺术之美,足以让人屏息。 而当这本法书集粹与齐白石先生的《借山吟馆诗草》一同呈现时,我感到了一种奇妙的化学反应。齐白石,这位我们熟知的艺术巨匠,他的画作早已享誉世界,而他的诗词,同样充满了生活气息与真挚情感。《借山吟馆诗草》并非故作高深的文学作品,而是将老人家的日常所思、所感,以质朴的语言记录下来。读着这些诗句,我仿佛看到一位老顽童,在田埂上行走,在夕阳下沉思,在花鸟间寻乐。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,没有矫揉造作,只有发自内心的感叹。 将这两种看似不同的艺术形式并置,我发现它们之间产生了意想不到的呼应。书法是一种视觉的语言,是线条与墨的交织;诗歌是一种声音的艺术,是意境与情感的流淌。然而,当我一边阅读齐白石的诗,一边欣赏那些法书时,我常常会在脑海中形成一种奇妙的联想。例如,当读到齐白石诗中描绘山川景色的句子时,我会不自觉地联想到那些笔力雄浑、气势恢宏的书法作品,它们仿佛都在传递着一种朴实而坚韧的生命力。而当诗句中流露出淡淡的乡愁或对时光流逝的感慨时,我又会想起那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。 这本书不仅仅是一本合集,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“引子”。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的资料,去了解他们的生平,去探究他们创作的时代背景。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃,让我沉浸在知识的海洋中,流连忘返。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 这本书为我打开了一个新的视角,让我不仅仅停留在欣赏字面上的美,而是去体会字里行间所蕴含的深层含义。我常常会一边阅读齐白石的诗,一边审视那些法书,试图找到它们之间潜在的联系。这种“联想式”的阅读,让我的体验变得更加丰富和立体。我发现,即使是不同时代的艺术家,他们对生活的热爱、对自然的感悟,以及对人生百味的体味,都能够在不同的艺术形式中找到共鸣。 这本书的价值,在我看来,远不止于它所呈现的艺术作品本身。它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索。我曾将这本书分享给我的朋友,我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的独特之处在于它将两种看似独立的艺术形式巧妙地融合,为读者提供了一个前所未有的文化体验,它不仅仅是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼,让我对中国传统文化的博大精深有了更深切的体会,并且开始主动地去探究和理解更多隐藏在艺术背后的文化符号和历史信息。

评分初次拿到《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》这本书,我立刻被它蕴含的沉甸甸的历史分量所吸引。书名本身就极具冲击力,“近三百年”勾勒出了一段极为宽广的文化积淀时期,“稀见名家”则瞬间点燃了我探索那些不为人知的艺术瑰宝的兴趣。“齐白石借山吟馆诗草”的加入,更像是为这宏大的历史画卷注入了一股鲜活的生活气息,一种来自凡尘的温情。 我迫不及待地翻阅着,指尖划过那些古老的纸张,仿佛能感受到墨迹穿越时空的温度。每一幅法书,都仿佛是一个独立的生命,有着自己的个性和故事。那些苍劲雄浑的书法,如山峦般巍峨;那些灵动飘逸的书法,又似行云流水般流畅。我并非专业书法家,但作为一名热忱的艺术爱好者,我能从中感受到一种强大的艺术张力,一种不落俗套的雅致。我特别着迷于其中几幅作品,它们的风格与我以往接触过的大家作品有所不同,却同样展现出非凡的艺术造诣。当我细细端详其中一幅隶书作品时,我被那古朴的字形和沉稳的笔锋所折服,感觉自己仿佛置身于一个古老的庙宇,与那位艺术家进行着无声的对话,那种端庄大气之美,足以让人肃然起敬。 而当这本法书集粹与齐白石先生的《借山吟馆诗草》相遇,我感到了一种意想不到的惊喜。齐白石,这位我们熟知的艺术巨匠,他的画作早已享誉世界,而他的诗词,同样充满了生活气息与真挚情感。《借山吟馆诗草》并非故作高深的文学作品,而是将老人家的日常所思、所感,以质朴的语言记录下来。读着这些诗句,我仿佛看到一位老顽童,在田埂上行走,在夕阳下沉思,在花鸟间寻乐。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,没有矫揉造作,只有发自内心的感叹。 将这两种看似不同的艺术形式并置,我发现它们之间产生了意想不到的呼应。书法是一种视觉的语言,是线条与墨的交织;诗歌是一种声音的艺术,是意境与情感的流淌。然而,当我一边阅读齐白石的诗,一边欣赏那些法书时,我常常会在脑海中形成一种奇妙的联想。例如,当读到齐白石描写山川景色的句子时,我会不自觉地联想到那些笔力遒劲、气势恢宏的书法作品,它们仿佛都在传递着一种朴实而坚韧的生命力。而当诗句中流露出淡淡的乡愁或对时光流逝的感慨时,我又会想起那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。 这本书不仅仅是一本合集,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“引子”。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的资料,去了解他们的生平,去探究他们创作的时代背景。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃,让我沉浸在知识的海洋中,流连忘返。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 这本书为我打开了一个新的视角,让我不仅仅停留在欣赏字面上的美,而是去体会字里行间所蕴含的深层含义。我常常会一边阅读齐白石的诗,一边审视那些法书,试图找到它们之间潜在的联系。这种“联想式”的阅读,让我的体验变得更加丰富和立体。我发现,即使是不同时代的艺术家,他们对生活的热爱、对自然的感悟,以及对人生百味的体味,都能够在不同的艺术形式中找到共鸣。 这本书的价值,在我看来,远不止于它所呈现的艺术作品本身。它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索。我曾将这本书分享给我的朋友,我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的独特之处在于它将两种看似独立的艺术形式巧妙地融合,为读者提供了一个前所未有的文化体验,它不仅仅是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼,让我对中国传统文化的博大精深有了更深切的体会,并且开始主动地去探究和理解更多隐藏在艺术背后的文化符号和历史信息,也让我重新审视了“稀见”与“名家”的定义,它提醒着我们,伟大往往蕴藏在不经意间,值得我们去细细发掘和品味,并以更开放的心态去接纳和欣赏那些看似“边缘”却同样充满生命力的艺术表达。

评分当我第一次捧起《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》这本书时,一种被历史和艺术双重熏陶的厚重感扑面而来。书名本身就极具吸引力,“近三百年”勾勒出一个漫长而丰富的历史画卷,而“稀见名家”则像一颗颗璀璨的明珠,预示着即将展现在眼前的珍贵艺术品。“齐白石借山吟馆诗草”的加入,则为这本集粹增添了一丝生活的气息与真情实感,使得艺术的表达更加贴近人心。 我迫不及待地翻阅着,每一页都像是开启了一段新的旅程。那些法书,或苍劲有力,如刀劈斧凿;或行云流水,如鸾凤和鸣。我并非书法大家,但作为一名文化的爱好者,我能深切感受到其中蕴含的艺术家们精湛的技艺和不凡的胸怀。每一笔,都凝聚着岁月的沉淀和情感的倾注。我尤其被书中几幅风格鲜明的作品所吸引,它们代表了不同时代、不同地域的书法特色,却都散发着令人沉醉的艺术光芒。当我沉浸在一幅瘦金体作品中时,我惊叹于其笔画的纤细与挺拔,仿佛能看到艺术家在细致入微中展现出的非凡功力。 而当这本法书集粹与齐白石先生的《借山吟馆诗草》相遇,我体会到了前所未有的艺术融合之美。齐白石,这位我们熟知的艺术巨匠,他的画作早已深入人心,而他的诗词,同样充满了质朴的真情与深刻的哲思。《借山吟馆诗草》没有华丽的辞藻,却饱含着对生活的热爱和对自然的敬畏。读着这些诗句,我仿佛看到一位老者,在田园间悠然自得,在平凡日子里洞察世事。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,真实而动人。 将这两种截然不同的艺术形式并置,我发现它们之间产生了一种奇妙的呼应。书法是一种视觉的艺术,是线条与墨的舞蹈;诗歌是一种语言的艺术,是情感与意境的交融。然而,当我在阅读诗句时,我常常会联想到那些法书中的笔意,它们似乎在用不同的方式讲述着相似的情感。例如,当我读到齐白石描写山川景色的诗句时,我脑海中会浮现出那些笔力遒劲、气势恢宏的书法作品,它们仿佛都在传递着一种朴实而坚韧的生命力。而当诗句中流露出淡淡的乡愁或对时光流逝的感慨时,我又会想起那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。 这本书不仅仅是一本合集,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“引子”。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的资料,去了解他们的生平,去探究他们创作的时代背景。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃,让我沉浸在知识的海洋中,流连忘返。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 这本书为我打开了一个新的视角,让我不仅仅停留在欣赏字面上的美,而是去体会字里行间所蕴含的深层含义。我常常会一边阅读齐白石的诗,一边审视那些法书,试图找到它们之间潜在的联系。这种“联想式”的阅读,让我的体验变得更加丰富和立体。我发现,即使是不同时代的艺术家,他们对生活的热爱、对自然的感悟,以及对人生百味的体味,都能够在不同的艺术形式中找到共鸣。 这本书的价值,在我看来,远不止于它所呈现的艺术作品本身。它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索。我曾将这本书分享给我的朋友,我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的独特之处在于它将两种看似独立的艺术形式巧妙地融合,为读者提供了一个前所未有的文化体验,它不仅仅是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼,让我对中国传统文化的博大精深有了更深切的体会,并且开始主动地去探究和理解更多隐藏在艺术背后的文化符号和历史信息,也让我重新审视了“稀见”与“名家”的定义,它提醒着我们,伟大往往蕴藏在不经意间,值得我们去细细发掘和品味。

评分当我第一次接触到《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》这本书时,一种历史的厚重感与艺术的精妙感交织扑面而来。书名本身就如同一个精心设计的引子,“近三百年”时间跨度之长,足以让人想象其中蕴藏的丰富艺术遗产;“稀见名家”则进一步勾勒出其珍贵与独特,激发着我想要一探究竟的强烈欲望;而“齐白石借山吟馆诗草”的加入,则为这本宏大的法书集粹注入了一抹人性的温度与生活的诗意。 我迫不及待地翻阅,指尖轻触着泛黄的纸页,仿佛能感受到墨迹穿越时空的温度。每一幅法书,都是一次无声的诉说,展现着书写者独特的个性和时代的风貌。那些苍劲有力的笔画,如同刀劈斧凿,透露出坚韧的力量;那些灵动飘逸的线条,又如行云流水,展现出生命的活力。我并非书法大家,但作为一名对中国传统文化情有独钟的读者,我能从中感受到一种强大的艺术感染力,一种穿越时空的共鸣。我尤其被书中几幅风格迥异的作品所吸引,它们各自独具匠心,却都闪耀着艺术的光芒。当我仔细欣赏一幅王铎风格的行草时,我被其纵横捭阖、跌宕起伏的笔势所震撼,仿佛看到了艺术家在酣畅淋漓中挥洒出的生命激情。 而当这本法书集粹与齐白石先生的《借山吟馆诗草》相遇,我体会到了前所未有的艺术融合之美。齐白石,这位我们熟知的艺术巨匠,他的画作早已深入人心,而他的诗词,同样充满了质朴的情感和深刻的智慧。《借山吟馆诗草》没有华丽的辞藻,却饱含着对生活的热爱和对自然的敬畏。读着这些诗句,我仿佛看到一位老者,在田园风光中漫步,在平凡日子里感悟。他的诗,如他的画一样,充满了生命力,真实而动人。 将这两种截然不同的艺术形式并置,我发现它们之间产生了一种奇妙的呼应。书法是一种视觉的艺术,是线条与墨的舞蹈;诗歌是一种语言的艺术,是情感与意境的交融。然而,当我在阅读诗句时,我常常会联想到那些法书中的笔意,它们似乎在用不同的方式讲述着相似的情感。例如,当我读到齐白石描写山川景色的诗句时,我脑海中会浮现出那些笔力遒劲、气势恢宏的书法作品,它们仿佛都在传递着一种朴实而坚韧的生命力。而当诗句中流露出淡淡的乡愁或对时光流逝的感慨时,我又会想起那些婉转秀丽、墨色浓淡有致的书法,它们似乎更能表达出内心的细腻情感。 这本书不仅仅是一本合集,它更像是一本邀请我去探索、去思考的“引子”。每一幅法书,每一首诗,都像是一个待解的谜题,又像是一扇等待推开的门。我发现自己开始主动去查阅一些关于书中法书作者的资料,去了解他们的生平,去探究他们创作的时代背景。这种求知的欲望,在这本书的引导下被彻底点燃,让我沉浸在知识的海洋中,流连忘返。 我特别欣赏书中对每一幅法书的编排和介绍,虽然我期待能有更详细的解读,但现有的信息已经足够让我感受到制作者的用心。那些稀见的法书,能被如此完整地集结在一起,实属不易。它不仅是对艺术家才华的纪念,更是对中国传统文化的一次有力呈现。我曾尝试将书中的某幅书法临摹,虽然远不能及原迹的精妙,但在这个过程中,我仿佛与那位古人有了更深的连接,感受到了笔尖下的力量与韵律。 更重要的是,这本书让我看到了艺术的传承与变迁。近三百年,中国的社会发生了翻天覆地的变化,书法艺术也在时代浪潮中不断演变,形成了各种各样的风格流派。而齐白石先生,他既是传统的继承者,也是革新的先行者。他的诗,他的画,他的书法(虽然本书重点不在其书法),都在以自己的方式反映着那个时代。将这些内容放在一起,我能更清晰地感受到这种时代脉搏的跳动。 这本书为我打开了一个新的视角,让我不仅仅停留在欣赏字面上的美,而是去体会字里行间所蕴含的深层含义。我常常会一边阅读齐白石的诗,一边审视那些法书,试图找到它们之间潜在的联系。这种“联想式”的阅读,让我的体验变得更加丰富和立体。我发现,即使是不同时代的艺术家,他们对生活的热爱、对自然的感悟,以及对人生百味的体味,都能够在不同的艺术形式中找到共鸣。 这本书的价值,在我看来,远不止于它所呈现的艺术作品本身。它更在于它能够激发读者的想象力,引导读者进行更深入的思考和探索。我曾将这本书分享给我的朋友,我们一起探讨书中的内容,分享彼此的感悟。我们惊喜于书中发现的那些“遗珠”,也赞叹于齐白石先生诗词的真挚。我们发现,即便是在不同的艺术领域,优秀的艺术家们都在以各自的方式表达着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对人生百味的体悟。 总而言之,这本《近三百年稀见名家法书集粹 齐白石借山吟馆诗草》是一本值得反复品读的佳作。它像一本百科全书,又像一本故事集,更像是一面映照历史与艺术的镜子。我期待着在未来的日子里,能从这本书中汲取更多的养分,去发现更多不为人知的艺术瑰宝,去感受更多跨越时空的文化碰撞。这本书的独特之处在于它将两种看似独立的艺术形式巧妙地融合,为读者提供了一个前所未有的文化体验,它不仅仅是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼,让我对中国传统文化的博大精深有了更深切的体会,并且开始主动地去探究和理解更多隐藏在艺术背后的文化符号和历史信息,也让我重新审视了“稀见”与“名家”的定义,它提醒着我们,伟大往往蕴藏在不经意间,值得我们去细细发掘和品味,并以更开放的心态去接纳和欣赏那些看似“边缘”却同样充满生命力的艺术表达,它更像是一扇窗,让我得以窥见中国艺术发展脉络中那些被忽视却同样闪耀的角落,它也让我对“集粹”二字有了更深刻的理解,不仅仅是简单地汇集,更是对不同艺术形式之间内在联系的一种探索和发掘,它更像是一位循循善诱的老师,引导我用全新的视角去理解和欣赏中国艺术的无穷魅力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有