具体描述

内容简介

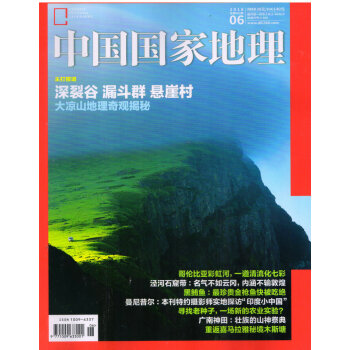

2018年第6期《中国国家地理》内容简介

“地球边缘”与“神奇秘境”

——大凉山地理发现纪行

撰文、摄影/杨勇

引言:大凉山总给人一种遥远和蛮荒的感觉,这里是国内大的彝族聚居区,也只有在这里,还能看到遍布街巷的彝族古文字。在大凉山中行走时,你永远不可知那山丛背后、峡谷深处还隐藏着什么,翻过一道山梁,就像翻越了一个世纪。从2015年到2017年的两年时间里,独立地质学家杨勇在大凉山脉中进行了深度地学探索,发现了一系列地质和地貌奇观,弥补了公众对大凉山区自然地理认知的空白,又一次加深了了我们对中国大地的了解。

重返木斯塘:再探中尼边境的佛教王国

老读者们或许还记得,我们曾于2013年报道过一座位于喜马拉雅山间、有着浓郁藏文化气息的边境王国——木斯塘。为了向受到尼泊尔大地震冲击的木斯塘送去善款和爱心,作者王心阳和摄影师张超音再次踏上前往尼泊尔的旅途。这一次,他们不仅深入这个神秘王国的几大村落,更踏足到人迹罕至的山洞之中,那里竟隐匿着尘封已久的、古老而珍贵的佛教艺术瑰宝……

帝王蝶大迁徙:公众视野下的发现与保护

撰文/秦昭

引言:北美大陆上生活着一种非常著名的蝴蝶,它的名字叫帝王蝶。它们色彩斑斓、身体硕大,每年不远万里的从北美飞到墨西哥去越冬。这个坚强的小生灵不仅赢得了所有人的喜爱,而且还掀起了一波波公众关注的热潮。

怀璧其罪

黑鲔鱼杀戮何时休

引言:每年的4—6月,台湾就进入疯狂的黑鲔鱼捕捞季节,东部沿海地区大小渔船千帆竞发,共同围捕黑鲔鱼。与此同时,世界各地的生鱼片餐厅中,老饕们大快朵颐,夸赞着“入口即化”。遗憾的是,由于过度杀戮和消费,曾经在海洋生态系统中处于虎豹地位,有着“鱼中之王”之称的黑鲔鱼,如今却获得了另一个无比心酸的称号:“被人类吃到灭绝的体型大的鱼类”。

寻找老种子,这不是一场农业实验

撰文/左凌仁 摄影/谢罡 等

在业已解决了大多数人温饱的当下,作物品种资源的丢失,同质化的种子品种,让我们又面临着新的问题。规模化的大农场模式看起来很美,同时又十分脆弱。许多民间人士开始一点点推动老种子的保护和推广,用不同的方式探索新的农业生产模式。

神灵的稻谷:古老稻作民族的身份认同

撰文/孙敏 王明富 摄影/王彤

当优质的地方品种不断消失,随之消失的还有传统农耕方式和农业文化。在云南省文山壮族苗族自治州者兔乡,当地壮族还保存着传统的食糯文化,糯稻是他们心中高贵的粮食作物。每年糯稻成熟,就到了村民祭祀神灵的日子。这种古老的传统无形中使当地古老的糯稻品种得以存留至今。

潜入哥伦比亚雨林深处

——谁编织了河流的霓裳羽衣

撰文、摄影/张帆

在哥伦比亚雨林深处,有一条独特的“彩虹河”。大多数的日子里它姿容平平,可一到特定季节,便披上了华丽的“霓裳羽衣”。红、黄、紫、绿、灰、粉……仿佛有霓虹落入水中。水下摄影师张帆潜入彩虹河,并拍摄对比了周边姐妹河流,为我们揭开了水中彩虹的秘密 。

京张铁路:中国“灵魂路段”的前世今生

我们都曾在小学课本上读过,詹天佑如何突破清末的技术极限,以前推后拉和之字形铁路的创想,建起中国人自己修筑的条铁路——京张铁路。而从今年4月起,绿皮车告别京张铁路,从此,之字尚存,推挽不再。作者俞悦多年来关注着这条铁路的历史与命运,他将讲述这条著名铁路所不为人知的传奇故事,并探讨对于京张未来的思考。

泾河石窟带:被遗忘的古代国际禅修中心

当人们对敦煌莫高窟、大同云冈等著名石窟的建筑、雕塑、壁画称赞有加时,地处甘肃东部黄土高原之上的泾河流域,其境内拥有着大量的佛教石窟艺术之遗存,它们以庞大的规模像繁星珍珠一般在泾河岸边白垩纪时代沉积红沙岩上,形成了一条数百里的石窟长廊。这就是泾河石窟带,相比莫高窟、云冈石窟等著名石窟,它不为外人所知,但其内在的文化价值却丝毫不容忽视——泾河石窟带以禅修洞窟为主,是古代国际性的禅修中心,也是原生态的佛教石窟。况且这一石窟带,五十年间连续三次出土佛舍利,世所罕见。

印度曼尼普尔:他们有着黄皮肤面孔,祖先来自于中国?

印度东北部地区具有特殊的地理位置,它与中国、不丹、缅甸、孟加拉国四国接壤,又和印度主体大陆相对隔离。我们可以形象地将其称为“印度东北三角”。这一地区的民族构成相当复杂,散居着大量的部落民。他们传统各异,语言不同,生活方式和宗教信仰差异很大。就连一名印度学者在游历了印度东北部之后,都发出了“这是一个与‘印度’差异很大的世界”的感叹。

高抬戏:濒危的非遗

有200多年历史的青林口高抬戏,以高抬、巡游的形式,在每年的农历二月初二为大家呈现。演员多为小孩,被大人们抬着,在高达四五米的空中,表演传统戏曲。虽然早在2008年,国务院公布的第二批非物质文化遗产名录中,江油市青林口高抬戏榜上有名。但是学高抬戏辛苦,收入少,现在学这种戏的人越来越少,几近失传。

目录

前言/序言

用户评价

这期的《中国国家地理(2018年6月号)》中,有一部分关于极端环境下的生命,给了我极大的启发。我一直以为,生命的存在需要相对优越的条件,但这本书让我看到了生命在最严酷的环境下,依然能够顽强地生存和繁衍。我看到了那些在沙漠中酷热条件下生存的动植物,它们如何通过神奇的方式获取水分,如何抵御强烈的紫外线;我看到了那些在极地冰盖下,在深海热泉口附近,在极端高压或低压的环境中,依然生机勃勃的生命。摄影师的镜头捕捉到了这些生命令人难以置信的适应能力,而科学家的解读则揭示了它们背后令人惊叹的生物学机制。这种对生命韧性的展现,让我对生命本身充满了敬意。它告诉我,无论环境多么艰难,只要有希望,生命就会找到出路。这对于我在面对生活中的困难时,无疑是一种精神上的鼓舞。这本书让我看到了生命的无限可能,也让我更加珍惜当下所拥有的美好环境。

评分拿到这本《中国国家地理(2018年6月号)》的时候,我的心情就像是被一股清新的海风拂过,迫不及待地翻开了它。6月的封面,那一抹耀眼的蓝色,瞬间就抓住了我的眼球。我一直对海洋充满着莫名的向往,尤其是在炎热的夏季,海边的景象仿佛自带清凉。翻到目录,主打的几个专题立刻吸引了我——“蓝色星球的秘密”、“岛屿的生命史诗”、“中国海岸线的隐秘角落”。光是标题,就已经勾勒出一幅幅壮丽的画卷。我尤其期待关于“蓝色星球的秘密”这一部分,我想知道,在我们脚下的这片辽阔海洋,究竟隐藏着多少不为人知的奥秘?从微观的浮游生物到宏大的洋流系统,从深邃的海沟到神秘的海底火山,一切都充满了未知和惊喜。想象着编辑团队是如何跋涉千山万水,深入到最前沿的科学考察,去捕捉那些稍纵即逝的画面和数据,就足以让我感到敬佩。我喜欢《中国国家地理》的一点在于,它不仅仅是展现自然风光的美丽,更重要的是,它会深入浅出地剖析每一个地理现象背后的科学原理,以及它对人类文明和生态环境的影响。比如,在探讨洋流的时候,我不仅会看到色彩斑斓的海水流动图,更会了解到它如何调节全球气候,如何影响渔业资源,甚至如何决定某个地区物种的迁徙路线。这种将科学性与趣味性完美结合的方式,让我每一次阅读都觉得受益匪浅,仿佛在一次又一次的环球旅行中,不断拓展着自己的认知边界。6月的这个主题,无疑是为盛夏送来了一份最恰当的“凉意”,也为我这个“陆地生物”打开了认识另一个世界的窗口。

评分这一期的《中国国家地理(2018年6月号)》,尤其是关于极端气候与地质灾害的专题,让我对我们赖以生存的地球,有了更加深刻的敬畏和担忧。我看到了教科书上那些遥远的地质学概念,在这本杂志里,变得触手可及。从火山喷发的炽热岩浆,到地震撕裂地表的恐怖瞬间,再到海啸吞噬一切的毁灭性力量,每一次的灾难,都让我在惊叹于地球力量的同时,也感受到了一种渺小。文章深入分析了这些地质灾害发生的原因,以及它们对人类社会和自然环境造成的深远影响。它不仅仅是描绘了灾难的画面,更重要的是,它探讨了人类如何进行预警和应对,以及如何从灾难中学习,并努力减少未来的损失。这种科学而冷静的分析,让我更加理性地看待自然的力量,也更加警醒于我们应该如何尊重自然,并采取切实有效的措施来保护我们自己和我们所生活的家园。

评分《中国国家地理(2018年6月号)》中关于自然保护区的介绍,让我重新审视了人与自然的关系。一直以来,我对于“自然保护”的概念,更多的是停留在一些宏观的层面上,但这一期,通过深入到具体的保护区,将这个概念变得更加具体和感性。我看到了那些在保护区内,得到了悉心呵护的珍稀野生动植物,它们在属于自己的家园里,自由地生活着,它们的眼神中充满了生机与活力。文章的叙述充满了人文关怀,它不仅描绘了保护区的自然风光,更讲述了那些为了保护这些生灵而默默付出的护林员、科学家和志愿者们的故事。他们的坚持和努力,让我看到了希望,也让我感受到了一种责任。阅读的过程中,我仿佛能听到动物们的低语,感受到森林的呼吸,也反思着人类应该如何与自然和谐共处,如何承担起守护这颗星球的重任。

评分坦白说,当我翻开《中国国家地理(2018年6月号)》,并没有对“蓝色星球的秘密”这个主题抱有太大的期待,因为我总觉得海洋的奥秘太过于遥远和抽象。然而,这本杂志彻底颠覆了我的认知。它没有采用枯燥的科学说教,而是通过一系列令人惊叹的摄影作品和富有感染力的文字,将海洋的深邃与神秘展现在我眼前。我看到了深海中那些奇形怪状的发光生物,它们在漆黑一片的深渊中,用自己的方式点亮着生命的光芒;我看到了那些巨大的鲸鱼,它们在广阔的海域中优雅地游弋,仿佛是海洋的守护者。文章深入探讨了海洋生态系统的复杂性,以及每一个物种在其中扮演的重要角色。我学习到了洋流如何将营养物质输送到世界各地,如何影响着全球的气候。我了解到,即使是那些看似微不足道的浮游生物,也对整个海洋生态的平衡至关重要。这种对海洋的微观与宏观的结合,让我对这颗蓝色星球有了全新的认识。它不仅仅是地球表面的一层覆盖物,更是孕育了无数生命、维系着整个星球生态系统运转的关键。这本书让我对海洋充满了敬畏,也激发了我进一步探索海洋的欲望。

评分我必须说,《中国国家地理(2018年6月号)》的这一期,尤其是关于岛屿生命史诗的部分,完全超出了我的预期。我对那些孤悬于海上的岛屿总是有一种特别的着迷,总觉得它们是地球上最纯净、最原始的存在。而这一期,就如同为我打开了一个全新的视角,让我得以窥探那些岛屿是如何孕育出独一无二的生命奇迹的。我看到了那些在严酷环境下顽强生存的植物,它们为了获取阳光和养分,演化出了各种奇特的形态;我看到了那些因为地理隔离而形成的特有动物,它们身上带着与大陆物种截然不同的印记,仿佛是地球生命演化史上的一个个独特章节。文章的叙述非常引人入胜,摄影师的镜头更是捕捉到了那些令人惊叹的瞬间。我看到了火山岛上新生的生命如何从黑色的岩石中萌发,看到了珊瑚礁边缘色彩斑斓的鱼群如何自由穿梭,看到了海鸟是如何在陡峭的悬崖上筑巢栖息。更让我感动的是,文章不仅仅是描绘了自然的美景,还穿插了一些关于岛屿生态保护的故事。那些为保护岛屿生态环境而努力的人们,他们的坚持和付出,让我看到了人类与自然和谐共生的希望。阅读的过程中,我仿佛置身于那些远离尘嚣的岛屿之上,感受着生命的顽强与美好,也反思着人类在大自然面前的渺小与责任。

评分这本《中国国家地理(2018年6月号)》中的一些内容,尤其是关于气候变化与人类活动影响的探讨,对我产生了深刻的触动。我一直认为,地理不仅仅是山川湖海的描绘,更是关乎我们生存环境和未来命运的宏大叙事。这一期,它恰恰抓住了这个核心,用详实的数据和生动的案例,展现了气候变化对我们星球带来的真实影响。从极地冰川的融化,到极端天气的频发,再到海平面上升对沿海城市的威胁,每一个议题都与我们的日常生活息息相关。我看到了那些令人触目惊心的对比照片,比如几十年前的冰川与现在的对比,仿佛是地球在流泪。文章的深度和广度都让人惊叹,它不仅分析了气候变化的成因,更重要的是,它探讨了人类应该如何应对。从全球性的政策调整,到个体层面的生活方式改变,每一个环节都被细致地剖析。我尤其喜欢其中关于可再生能源发展的报道,它展现了科技进步如何为我们提供应对挑战的解决方案,也为我们的未来带来了一线曙光。阅读这本书,让我更加清晰地认识到,我们每个人都肩负着保护地球的责任,而这种保护,并非遥不可及,而是体现在我们日常生活的点滴之中。

评分在我翻阅《中国国家地理(2018年6月号)》时,其中关于古代文明与地理环境关系的部分,给我留下了深刻的印象。我一直对人类的起源和发展充满了兴趣,而地理环境无疑在其中扮演了至关重要的角色。这一期,它通过精美的插画和详实的考证,展现了古代文明是如何在特定的地理环境中孕育、发展,又如何受到地理环境的影响而衰落或迁移的。我看到了尼罗河畔的古埃及文明,是如何依靠河流的灌溉而繁荣昌盛;我看到了美索不达米亚平原的古代文明,是如何在两河流域的滋养下而兴起。文章还探讨了地理环境对古代交通、贸易、军事以及文化交流的影响。我了解到,许多古代的贸易路线,例如丝绸之路,都是沿着特定的地理条件而形成的。这种将历史与地理紧密结合的叙述方式,让我对古代文明有了更深层次的理解,也更加清晰地认识到,人类的文明史,与我们脚下的这片土地,是密不可分、相互塑造的。

评分《中国国家地理(2018年6月号)》中的内容,特别是关于地质构造和地球演变的故事,让我感到无比震撼。我一直对那些在地表下沉睡了亿万年的秘密充满了好奇,而这一期,就像是为我打开了一扇通往地球深处的大门。我看到了那些形成壮丽山脉的褶皱,那些见证了大陆漂移的痕迹,以及那些记录了火山喷发与地震活动的证据。文章通过精美的地质图和实地考察的照片,将抽象的地质学知识变得生动形象。我看到了地壳是如何被不断塑造和改变的,也了解到那些我们今天所熟知的地貌,是如何经历漫长而复杂的地质演变过程才形成的。我特别喜欢其中关于某个古老地貌的文章,它讲述了那里曾经发生过的惊心动魄的地质事件,以及这些事件如何塑造了如今的景观。阅读的过程中,我仿佛能感受到地球的脉搏,听到它亿万年来不断变化的呼吸。这种宏大的视角,让我意识到人类在地球漫长的生命史中,只是一个短暂的存在,而我们所处的这个星球,本身就是一个充满活力和不断演变的生命体。

评分这次的《中国国家地理(2018年6月号)》简直是一场视觉与思想的盛宴,尤其是关于中国海岸线的那部分内容,更是让我爱不释手。作为一个常年在内陆地区生活的人,我对于中国的漫长海岸线,尤其是那些鲜为人知的角落,总是充满了好奇。这本书并没有仅仅停留在我可能想象到的那些著名海滨城市,而是深入到了一些更加原始、更加具有地方特色的区域。我看到了那些依山傍海的渔村,那些世代以海为生的人们,他们的生活方式、他们的智慧,以及他们与大海之间那种密不可分的关系。画面中的渔民们,脸上刻满了岁月的痕迹,但眼神中却闪烁着对生活的热爱和对大海的敬畏。那些古老的渔港,那些停泊在港湾里的渔船,都仿佛在诉说着一段段尘封的往事。我特别喜欢其中一篇关于某个海岛的文章,那里不仅有独特的海岸地貌,更有鲜为人知的动植物种群。编辑们如何捕捉到那些隐藏在礁石缝隙中的微小生命,如何记录下海鸟在空中盘旋的壮丽景象,这一切都充满了挑战,但也充满了成就感。阅读的过程中,我仿佛能闻到海水的咸味,听到海浪拍打礁石的声音,感受到海风吹拂面颊的清凉。这本书让我意识到,中国的海岸线不仅仅是地理上的边界,更是承载着无数故事、孕育着无数生命、连接着历史与未来的重要区域。它让我重新审视了自己对“中国”这个概念的理解,更加深切地感受到了这片土地的辽阔与多样。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分每期都买的好杂志,值得拥有。

评分物流很快,包装也很精致,非常满意

评分网上购买更方便。

评分很好,质量很好,很喜欢的一本书。

评分经典作品,内容精彩,值得购买。

评分每次都在京东上买,非常划算,快递也非常快,赞一个

评分啦阿姨具体来呀咋啦啊呀小#辛苦啊

评分本期内容很丰富,介绍了大裂谷。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有