具体描述

产品特色

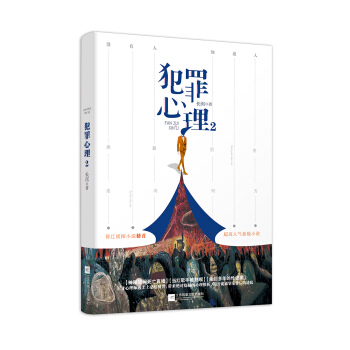

内容简介

本书破案内容高潮迭起,犯罪剧情环环相扣,故事张力极大,以警察和心理学家破案为主线,融合了专业且丰富的心理学知识,主要人设鲜活讨喜,在给读者带来精彩刺激的悬疑紧张感时,又展示了人性善良的一片,令人不忍卒读。

作者简介

长洱,全职作家,比起写文更喜欢看文,喜欢各种意义上的有趣的故事;写作风格多变;主要作品有杂志短篇《职棒经理》、长篇小说《天才基本法》等;已出版作品《犯罪心理1》。

目录

三坟

12 捞针

13 线索

14 黑板

15 请君入瓮

16 动人

四声

01 刷卡

02 牙刷

03 与花

04 怎样

05 心怀

06 起伏

07 科学

08 注意

09 别看

10 翻案

11 支票

精彩书摘

“这怎么捞,拉网式排查吗?”江潮叹了口气,“老实说我觉得走访排查的时间不够了。”

“是啊,所以需要找些人出来聊聊。”

“啊?”

“如果我们很确定会有下一次直播,也就是说在这所学校或者在这整座城市里,仍旧存在可能犯案的人员,我们可以通过一些方法,将这些人找出来谈谈。”

“问题是,你们心理学上有什么快速找人的方法吗?”

“准确来说,是用数学。”

林辰从口袋里掏出了三张纸,那是他今天一直随身携带的东西,现在看来他很庆幸自己没有因为麻烦而把这几张纸扔掉。

“借王朝用下。”他对刑从连说道。

“这么客气干吗,只要不弄死,怎么用都可以。”刑从连笑答。

坐在一旁的少年把头从屏幕前抬起,嘴上还叼着支签字笔,显然还在研究该如何措辞才能钓上那些变态狂:“老大你这样我很容易叛变你知道吗?”

林辰将三张纸平铺在桌上,说:“事实上,通过MMPI的结果我们发现王诗诗、许豪真、江柳都有类似的人格特征,那么我们可以反过来利用这个特征,筛选可能的人群。”

“找出可能参加下次死亡直播的人?”王朝下一秒就趴回桌上,“光永川大学就有三万师生,要在这里面找参加下次直播的三个人出来?阿辰你别说,这还真是大海捞针。”

“你是说,先筛选出社会内向性格接近70分的人群?”

林辰点了点头,经过方才的事情,他对于刑从连居然记得关键词和评分标准已经没有任何惊讶的感觉了。

他看了眼王朝,少年很自觉地将嘴里的签字笔吐了出来,还不忘用T恤擦擦被咬过的地方。

接过笔后,他在纸上画了一个大圆环,解释道:“假设这是社会内向性格高分人群……”而后,他又在大圆边画了一个与之相交的小圆,“这是可能犯案人员。”他边说,边顺手将两圆相交处涂黑,“这是我们可能找出来的潜在人群。”

“我Get了!这是让我先撞个库,把这个什么测验的资料搞出来,然后筛出这项得分接近70的学生,那大概有多少人?”

“撞什么库。”刑从连敲了敲王朝,“我们可以通过正当程序调数据。”

“70分大概是在平均数上两个标准差,所以保守估计,会有4%的异常人群。”林辰接着回答道。

“那就算只筛永川大学也会有1200人啊!”王朝惊呼。

“还有什么办法缩小范围吗?”刑从连问。

“有。”林辰很干脆地回答,“再进行一次人格测试。”

本案的几位自杀者都表现出个人性格重大转变这一特点,那么二次人格测验中分数出现重大变化的学生,可疑程度就很高了。

“我明白了。”刑从连说道。

“但是,仍有个问题。”林辰望着刑从连,“假设我们大张旗鼓地对学生进行人格测验,不会打草惊蛇吗?”

“这个问题不大,现在学校出了这么严重的自杀事件,对学生心理健康问题进行检查不是很正常的行为吗?”听见林辰的担忧,刑从连笑着继续说道,“并且,等你真的确定了可疑学生,以此为借口约谈他们难道还不够正义吗?”

刑从连的话让林辰有些无语:“你还真是……”

“是什么?”

林辰摇了摇头,表示无奈。

“老奸巨猾,阴险狡诈,特别不要脸!”王朝小同志无比正义地回答。

刑从连像是没在意这些评价,他眉头轻轻皱起,问王朝:“你完成初筛需要多久?”

“这个很快的啦。”

“二次测验需要多少时间?”他又问林辰。

“测验时间大概只用一个小时,但是从组织人手、安排测验地点到通知学生进行测验,这个过程会比较长,并且学生基数庞大……”

刑从连闻言,看了眼时间:“现在是16:37。”

“是啊,快到下班时间了,就算现在通知辅导员再安排测试,大概也要晚上七点左右可以开始第一批学生测试。”

“你有预估吗,我们要找的学生,最有可能出现在哪个系所和哪个年级?”

“其实各系学生分数不会有显著差异,但心理系学生心理不健康的比例相对较高……”

刑从连忍不住笑了起来:“这算自我吐槽吗?”

林辰挑了挑嘴角,继续道:“根据我校数据,还有医学院和化学院学生……”

“大概涉及多少学生?”

“报告老大,一共是3158人。”王朝小同志迅速回答。

“意思是,无论如何,今天都无法完成测试对吗?”

“就算同时开二十个教室,让800名学生参加测试,也要五个小时才能完成。”

“最快也要明天上午了。”

刑从连点了点头,继续问:“可以再缩小一些范围吗?”

“从年级上看,大一新生刚做过入学测验,不用再测了。大四学生很多都开始实习,不在校内,直接排除,所以直接选大二大三的学生就好。”

两人话音刚落,只听王朝爽利地敲下回车键。

“一共是1342人!”

和高效率的伙伴合作,确实非常愉快。

用户评价

这本书的叙事节奏简直让人窒息,从翻开第一页起,就仿佛被一只无形的手拽进了那个阴暗、迷离的犯罪世界。作者对于细节的捕捉达到了令人发指的程度,每一个场景的描绘都充满了强烈的画面感,仿佛我能闻到空气中弥漫的铁锈味和压抑感。故事中的人物塑造极为立体,尤其是主角团,他们的内心挣扎、道德困境,都被刻画得入木三分。你看似平静的表象下,暗流涌动着复杂的人性,每一次抉择都仿佛在刀尖上跳舞,让人捏着一把汗。更令人称道的是,作者巧妙地运用了多线叙事结构,不同角色的视角交织在一起,如同一个巨大的、精密的钟表,每个齿轮都在推动着整体的运转,最终汇集成一个令人震撼的真相。这种布局考验着读者的耐心,但绝对值得为之付出专注,因为一旦跟上节奏,那种抽丝剥茧的快感是无与伦比的。读完之后,那种久久不能散去的震撼感和对人性深渊的审视,让我久久无法平复心情。这本书不仅仅是一部悬疑小说,它更像是一面镜子,映照出我们社会中那些不为人知的角落和潜藏的阴影。

评分坦白说,我对情节的曲折度要求很高,而这本书完美地满足了我近乎苛刻的标准。它的魅力并不在于案件本身有多么离奇(虽然案件本身也足够吸引人),而在于对“动机”的深度挖掘。作者仿佛是一位高明的心理学家,他没有将罪犯简单标签化为“恶魔”,而是深入剖析了驱使他们走向极端行为的社会环境、童年创伤以及心理机制。读到某些情节时,我甚至会产生一种复杂的情绪,一种夹杂着痛惜与不解的共情,这才是真正高级的犯罪文学所应具备的张力。书中几段关于心理侧写师与嫌疑人之间的隔空对弈,简直是全书的精华所在,那种智慧与智慧的碰撞,没有枪林弹雨,却比任何打斗场面都更扣人心弦。文字的疏密得当,让紧张的审讯场景与相对舒缓的背景调查场景形成了完美的互补,使得阅读过程始终保持着一种高度的参与感,让人无法分心去处理任何外界的干扰。

评分这部小说的结构设计,简直可以用“精妙绝伦”来形容。它不像市面上很多流水账式的推理小说,平铺直叙地展示线索,而是采取了一种碎片化、非线性的手法,将关键信息散落在不同的章节、甚至不同的时间线里。起初阅读时,可能会感到一丝迷茫,仿佛在拼凑一幅极其复杂的拼图,各个边缘形状似乎都不太匹配。然而,随着故事的推进,那些看似无关紧要的日常对话、闪回的记忆片段,开始以一种令人惊异的方式相互连接起来。作者对悬念的把控能力极强,他深谙“何时展示,何时隐藏”的艺术。高潮部分的爆发力是惊人的,所有前期埋下的伏笔都在那一刻如同多米诺骨牌般连锁反应,最终揭示出一个宏大而又细思极恐的真相。这种体验,促使我在读完后立刻翻回前面的章节,重新审视那些被忽略的细节,你会发现作者的布局之深远,简直是令人拍案叫绝。这绝对是需要二次阅读才能完全体味其精髓的作品。

评分读完这部作品,我最大的感受是作者在氛围营造上的高超技艺。那种无处不在的、渗透骨髓的压抑感,不是靠简单的血腥描写堆砌出来的,而是通过环境、对话、甚至人物的呼吸频率,一点一滴编织起来的。尤其是在描述那些心理变态者进行精密策划时,那种冷静到近乎冷酷的逻辑推演,让我不得不佩服作者深厚的功力。他没有浪费任何一个形容词,每一个词语的选择都精准地服务于主题的深化。比如,对某个关键地点的描写,仅仅几句,就勾勒出一种荒凉与绝望并存的末日景象。这种文学性的表达,让原本可能沦为B级片的题材,提升到了一个哲学思辨的高度。我特别喜欢作者处理信息的方式,他懂得何时该留白,何时该猛烈倾泻,这种张弛有度的叙事节奏,让阅读过程像是在进行一场智力角逐。很多时候,我以为自己已经猜到了下一步,但作者总能用一个意想不到的转折,将我彻底打回原点。这是一次极其酣畅淋漓的阅读体验,它挑战了我对“正义”和“邪恶”的传统认知。

评分这本书给我的感觉,更像是一部精心打磨的交响乐,而不是一首简单的流行歌曲。它的层次感极其丰富,从表层的悬疑追逐,到深层的社会批判,再到末尾对人与人之间信任瓦解的探讨,每一层都有其独立存在的价值。作者的语言风格极其老练,他擅长运用对比手法,例如,用极端纯洁的场景来反衬犯罪行为的肮脏,这种强烈的反差极大地增强了叙事的冲击力。而且,这本书的结局处理得非常高明,它没有给出那种“大团圆”式的简单交代,而是留下了一个值得所有人深思的开放式尾巴。这个尾巴并非敷衍,而是对故事主题的升华——它让我们直面这样一个问题:在如此复杂的现实面前,我们所谓的“正义”究竟有多么脆弱?我非常欣赏这种不回避复杂性的勇气。对于追求深度和内涵的读者来说,这本书无疑是一场盛宴,它提供的思考空间远远超出了故事本身所讲述的内容。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有