具体描述

编辑推荐

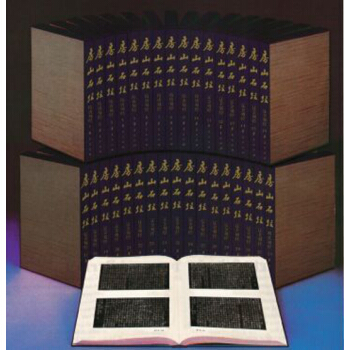

佛教石经中规模zui大、历史zui久的文化珍品。存于北京房山县云居寺石经山。山在云居寺东,故又称东峰。高约500公尺,开凿九洞,分上下二层。下层二洞,自南而北为di一、二洞;上层七洞,以雷音洞为中心,右面为第三、四洞,雷音洞为第五洞,左面顺次为第六、七、八、九洞。九洞之中以雷音洞开zui早,原作经堂,称石经堂,有石户可启闭。其余八洞在贮满石经后即以石塞户熔铁锢封。至辽金时,又于山下云居寺西南隅开辟地穴二处,埋藏石经后合而为一,其上建塔镇之,称压经塔。房山石经由隋静琬(即智苑)发起刻造。静琬继承其师慧思遗愿,自隋大业(605~617)年间开始筹划,至唐贞观十三年(639),刻完《涅槃经》后即圆寂。据考证,静琬除刻《涅槃经》外,还有贞观八年所刻《华严经》,以及嵌于雷音洞四壁的《维摩经》、《胜鬘经》等经石146块。继承静琬刻经事业的弟子可考者有所谓导公、仪公、暹公和法公等四人。唐开元年间,由于帝室的支持,静琬的第四代弟子惠暹在雷音洞(石经堂)下辟新堂两口(即今di一、二洞),镌刻石经。中晚唐时期,由于当地官吏的支持和佛徒的施助,先后刻有石经100余部,经石4000多块,分藏于九个石洞。唐末五代战乱,石经的刻造陷于停顿。至辽代继续镌刻。据清宁四年(1058)赵遵仁《续镌成四大部经成就碑记》载,涿州刺史韩绍芳曾清点藏于石洞中的石经数量:自太平七年(1027)至清宁三年,有续镌造《般若经》80卷,计碑240块;刻《大宝积经》1部120卷,计碑360块。此乃就所刻般若、宝积二大部经而言。实际上依石经拓片题记看,仅道宗自清宁二年至大安九年(1093)的30余年间所刻石经,应是161部,656卷,经石(缺佚除外)约1084块。此后有僧通理继续刻有佛经44帙,小碑4080片。其门人善锐、善定在天庆八年(1118)于云居寺西南隅,穿地为穴,将道宗和通理所刻石经埋藏其中,并造压经塔以镇之。其后通理弟子善伏等又有续刻。金代续刻石经始于天会十年(1132)。后天会十四年有燕京圆福寺僧见嵩续刻《大都王经》1帙(10卷);天眷元年至皇统九年(1138~1149)间,有奉圣州(今河北涿鹿)保宁寺僧玄英暨弟子史君庆、刘庆余等续刻密宗经典39帙;皇统九年至明昌(1149~1190)初年,有金章宗的皇伯汉王、刘丞相夫人、张宗仁等续刻阿含等20帙。此外不有不知名者所刻的《金刚摧碎陀罗尼经》、《大藏教诸佛菩萨名号集》、《释教zui上乘秘密藏陀罗尼集》等。金刻石经,除《大教王经》藏于东峰第三洞外,余均埋于压经塔下地穴内。元代石经的镌刻又告停顿。明代朝廷修理了云居寺和石经山,万历、天启、崇祯年间,有吴兴沙门真程劝募在京当官的居士葛一龙、董其昌等续刻石经。计划中有《四十华严》、《法宝坛经》、《宝云经》、《佛遗教经》、《四十二章经》、《大方广总持宝光明经》、《梵网经》、《阿弥陀经》等十余种。因原有石洞均已藏满封闭,故另在雷音洞左面新开一小洞,砌石为墙,将所刻经碑藏入,著名书法家董其昌为题“宝藏”二字,俗称“宝藏洞”(第六洞)。云居寺的石经刻造,至此结束。据近年统计,石经山九个洞内和洞外共心安理得藏经碑1.4万余块。

明清以来,房山石经已引起学者注意。明代周忱,清代查礼、石景芬、叶昌炽等的游记和著述中,都曾介绍它的价值。石景芬、叶昌炽等的游记和著述中,都曾介绍它的价值。但均从碑刻书法着眼,很少从佛教角度研究。1956年起,中国佛教协会开始进行全面整理与拓印。这些经碑,对校勘木刻经本的错讹,是可贵的实物依据。有些刻经题记还保存有唐代幽州、涿州地区的行会名称和政治、社会、经济情况,对研究当时华北社会状况尚有参考价值,同时也是研究古代金石、书法艺术发展的重要资料。(林子青)

目 录

妙法蓮華經(七卷) 末附五十三佛名 《姚秦鳩摩羅什譯》 隋、唐

維摩詰經(三卷) 《姚秦鳩摩羅什譯》 隋、唐

大方廣佛華嚴經净行品菩薩百四十願二卷一 《柬晋佛陀跋陀羅譯》 隋、唐

佛說温室洗浴眾僧經(一卷) 《後漢安世高譯》 隋、唐

金剛般若波羅蜜經(一卷) 三藏菩提流支在胡相國秦太上父宣公弟譯 隋、唐

勝鬟獅子吼一乘大方便方廣經(一卷) 《劉宋中印度求那跋陀羅譯》 隋、唐

無量義經(一卷) 《蕭齊曇摩伽陀耶舍譯》 隋、唐

佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經—(卷) 《劉宋沮渠京聲譯》 隋、唐.

無量壽經優婆提舍願生偈(一卷) 《婆藪槃豆菩薩造、元魏菩提流支譯》 隋、唐

受菩薩戒法—(卷) 出《菩薩地持經》 《北凉曇無讖譯》 隋、唐

賢劫千佛出賢劫經(一卷) 隋、唐

八戒齋法(一卷) 《劉宋沮渠京聲譯》 隋、唐

十方佛(一卷) 出自《十方滅閤冥經》 《西晋竺法護譯》 隋、唐

三十五佛并懺悔文(一卷) 出《决定毗尼經》 《西晋燉煌三藏譯》 隋、唐

佛臨般涅槃略說教戒經—《卷) 《姚秦鳩摩羅什譯》 隋、唐

大王觀世音經(一卷) 隋、唐

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經(一卷) 《梁曼陀羅仙譯》 隋、唐

彌勒下生成佛經(一卷) 《姚秦鳩摩羅什譯》 隋、唐

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經(一卷) 《束晋竺難提譯》 隋、唐……

【房山石经 2】

【房山石经 3】

【房山石经 4】

【房山石经 5】

【房山石经 6】

【房山石经 7】

【房山石经 8】

【房山石经 9】

【房山石经 10】

【房山石经 11】

【房山石经 12】

【房山石经 13】

【房山石经 14】

【房山石经 15】

【房山石经 16】

【房山石经 17】

【房山石经 18】

【房山石经 19】

【房山石经 20】

【房山石经 21】

【房山石经 22】

【房山石经 23】

【房山石经 24】

用户评价

我最近接触到一本非常前沿的关于量子计算与信息论交叉领域的专业著作,内容难度相当高,但结构组织却非常清晰,显示出作者深厚的专业积累。这本书的价值在于它没有停留在对量子比特(qubit)的理论介绍上,而是直接切入了纠错码、量子拓扑排序等高阶议题。书中对于数学推导的阐述极其详尽,每一步公式的变换都有清晰的文字解释,这对于理解那些复杂的希尔伯特空间操作至关重要。我尤其赞赏作者在引入新概念时所设计的类比,比如用三维魔方来解释某些量子态的非经典特性,这极大地降低了初学者在面对高维数学时的畏惧感。当然,这本书要求读者具备扎实的线性代数基础,否则阅读起来会比较吃力,但对于有志于进入该领域深造的人来说,它提供的知识密度是无与伦比的。它更像是一份严谨的“工具箱”,而不是简单的“科普读物”,它教会我的不仅是知识,更是一种严谨的、从底层逻辑推导上层系统的科学思维模式。读完几章后,我感觉自己的逻辑思维被重新校准了一遍,非常受用。

评分最近沉迷于一本关于极简主义生活哲学的随笔集,这本书的魅力在于其文字的轻盈与思想的穿透力形成了强烈的张力。作者的笔触是如此的温柔和富有诗意,她描述的那些从物质的堆砌中抽离出来的瞬间,每一次都像是一次温柔的呼吸,让我感到心灵得到了极大的舒展。书中没有长篇大论的说教,更多的是通过对日常生活细节的捕捉——比如一盏老台灯的灰尘、一个空房间的声响——来探讨“拥有”与“存在”的关系。我特别喜欢其中一章,作者记录了自己清理旧书柜的过程,每淘汰一本书,她写下的心境变化,那种割舍后的释然与空间感的增加,简直写进了我心坎里。这本书的排版和纸张选择也极具匠心,拿在手里就能感受到一种朴素的质感,完美契合了它所倡导的精神内核。它不是那种要求你立刻做出巨大改变的“行动指南”,而更像是一个老朋友在耳边低语,用平静的力量潜移默化地引导你重新审视自己的生活重心。读它的时候,我常常会放下笔,望着窗外发呆,思考自己到底需要多少,这种内观的体验是其他任何书籍都难以给予的。

评分最近刚读完了一本非常引人入胜的历史小说,那本书的叙事手法真是令人拍案叫绝。作者似乎对那个特定时代有着深刻的理解,每一个角色的塑造都立体而真实,他们的挣扎、欲望和最终的命运都交织成一幅宏大的历史画卷。尤其让我印象深刻的是,书中对当时社会风貌的细致描摹,从衣食住行到民间信仰,都处理得极其到位,仿佛我真的穿越回了那个烽火连天的年代,亲眼目睹了那些惊心动魄的事件。书中的主要人物A,他那种在乱世中坚守信念的执着与矛盾,让我反复思考了很久“道义”与“生存”之间的艰难抉择。而且,这本书的文笔非常老练,时而如黄钟大吕般庄重,时而又如同潺潺溪水般细腻,节奏的把握恰到好处,即便是战争场面,也写得气势磅礴而不失人性的温度。阅读的过程就像是跟随一位技艺高超的导游,穿梭于历史的迷宫,每转一个弯都有新的惊喜和深思。这本书绝不仅仅是简单的故事堆砌,它更像是一部融合了历史考据与文学想象的杰作,极大地满足了我对深度阅读的渴望,读完后心里久久不能平静,强烈推荐给所有喜欢厚重历史题材的朋友们。

评分我手边正好有一本关于现代心理学流派发展的学术专著,这本书的逻辑结构简直是教科书级别的典范。作者在梳理了弗洛伊德的精神分析到格式塔心理学,再到认知行为疗法的演进过程中,展现了惊人的学术功底和清晰的思维脉络。书中对于每一个理论的阐述,都辅以大量的经典实验案例作为支撑,使得原本抽象的理论变得具体可感。特别是它对“观察者效应”在不同心理学流派中解释差异的对比分析,非常精妙,一针见血地指出了各学派的理论边界与盲点。这本书的语言风格偏向于严谨的学术论述,但并不晦涩难懂,因为它大量使用了图表和对比矩阵来辅助说明复杂的概念关系,这对于我这种需要快速掌握核心知识体系的读者来说,简直是福音。说实话,市面上很多同类书籍要么过于浅尝辄止,要么就是堆砌术语让人望而却步,而这本恰到好处地找到了平衡点,它既能满足专业人士对深度的要求,也对初学者提供了友好的入门路径。读完之后,我对人类心智运作的复杂性有了更系统、更全面的认识,它为我后续的研究工作打下了坚实的基础,绝对是案头必备的参考书。

评分刚刚读完一本关于十九世纪欧洲启蒙运动时期艺术批评史的精装本画册兼评论集。这本书的装帧本身就是一件艺术品,厚重的铜版纸印刷,使得那些油画和雕塑的细节还原度极高,色彩饱满得仿佛能触摸到颜料的质感。这本书的独特之处在于,它不仅仅罗列了艺术家的作品,而是将艺术史放在了当时的社会、政治和哲学思潮的背景下进行剖析。例如,书中对德拉克洛瓦的浪漫主义情怀,是如何回应法国大革命后的社会情绪的分析,就写得入木三分,揭示了艺术如何成为时代精神的载体。评论部分的语言风格非常古典且富有激情,那些对光影、构图的描述,读起来简直像是在欣赏一场无声的戏剧,充满了画面感。它不像普通的艺术史书籍那样枯燥地陈述事实,而是充满了对美和真理的探讨,激励读者去思考艺术的本质功能。这本书让我意识到,艺术欣赏远不止于“好看”,它背后承载的是人类文明在特定历史阶段的全部思考和焦虑。翻阅这本书的过程,本身就是一次跨越时空的审美修行。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有