具体描述

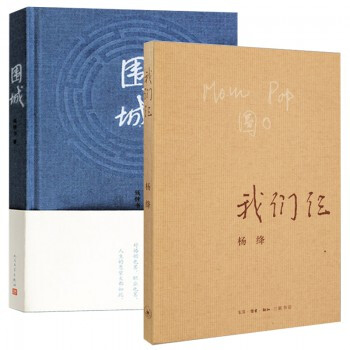

| 商品名称: | 围城+我们仨 共2册 | 开本: | |

| 作者: | 钱钟书 | 页数: | |

| 定价: | 62 | 出版时间: | |

| ISBN号: | 9787020090006 | 印刷时间: | |

| 出版社: | 人民文学 三联书店 | 版次: | 1 |

| 商品类型: | 图书 | 印次: | 1 |

编辑推荐

《围城》编辑推荐: 凡是真正出色的文学作品,都具有一种抗理论分析力,任何自认为深透、精彩的理论都会在它们面前显得干瘪而又捉襟见肘。尽管钱锺书所著的《围城》本身并不朦胧,但我们读后的感觉仍是感觉大于思想,大于语言。读了本书,你会觉得自己周围的一切,包括自身,包括自己原来颇为热衷的一些东西,都增加了不小的喜剧色彩。

钱锺书所著的《围城》是一幅栩栩如生的世井百态图,人生的酸甜苦辣千般滋味均在其中得到了淋漓尽致的体现。钱钟书先生将自己的语言天才并入极其渊博的知识,再添加上一些讽刺主义的幽默调料,以一书而定江山。《围城》显示给我们一个真正的聪明人是怎样看人生,又怎样用所有作家都必得使用的文字来表述自己的“观”和“感”的。

《围城》初版近七十年,新时期以前无人问津,于今出版三十年来,横贯常销畅销小说之首,至今每年依然几十万销量。

《我们仨》杨绛以简洁而沉重的语言,回忆先她而去的女儿钱媛、丈夫钱钟书,回忆一家三口那些快乐而艰难、爱与痛的日子。这个三口之家的动人故事证明:家庭是一生的庇护所。

内容推荐钱钟书先生创作的《围城》三十年来横贯常销畅销小说之首。《围城》是钱钟书***的一部长篇小说,堪称中国现当代长篇小说的经典。小说塑造了抗战开初一类知识分子的群像,生动反映了在***特定时期,特殊人群的行为操守、以及困惑。从另一个角度记述了当时的情景、氛围。虽然有具体的历史背景,但这部小说揭示的只是人群的弱点,在***依然能够引起人们的共鸣。***版于1947年由上海晨光出版公司出版。《围城》是中国现代文学史上一部风格独特的讽刺小说。被誉为“新儒林外史”。《我们仨》分为两部分。第一部分中,杨绛以其一贯的慧心、独特的笔法,用梦境的形式讲述了*后几年中一家三口相依为命的情感体验。第二部分,以平实感人的文字记录了自1935年伉俪二人赴英国留学,并在牛津喜得爱女,直至1998年钱先生逝世63年间这个家庭鲜为人知的坎坷历程。他们的足迹跨过半个地球,穿越风云多变的半个世纪:战火、疾病、政治风暴,生离死别……不论暴风骤雨,他们相濡以沫,美好的家庭已经成为这一家人生*安全的庇护所。天上人间,阴阳殊途,却难断挚情。杨绛独伴青灯,用心灵向彼岸的亲人无声地倾诉着。作为老派知识分子,她的文字含蓄节制,那难以言表的亲情和忧伤弥漫在字里行间,令读者无不动容。生命的意义不会因为躯体的生灭而有所改变,那安定于无常世事之上的温暖亲情已经把他们仨永远联结在一起,家的意义也在此书中得到了尽情的阐释。作者简介钱钟书,原名仰先,字哲良,字默存,号槐聚,曾用笔名中书君,中国现代***作家、文学研究家。曾为《毛泽东选集》英文版翻译小组成员。晚年就职于中国社会科学院,任副院长。书评家夏志清先生认为小说《围城》是“中国近代文学中***有趣、***用心经营的小说,可能是***伟大的一部”。钱钟书在文学,国故,比较文学,文化批评等领域的成就,推崇者甚至冠以“钱学”。杨绛(1911—2016),原名杨季康,江苏无锡人。1932年苏州东吴大学毕业,同年入清华大学研究院研习。1934年开始发表作品。1935年留学英国、法国,1938年回国。先后任上海震旦女子文理学院教授、清华大学西语系教授。1949年后,任中国社会科学院外国文学所研究员。主要作品有剧本《称心如意》、《弄假成真》,论文集《春泥集》、《关于小说》,散文集《干校六记》。长篇小说《洗澡》.短篇小说集《倒影集》等。主要译著有《堂·吉诃德》、《小癞子》、《吉尔·布拉斯》等。目录序围城

附录

记钱钟书与《围城》

......

第一部

我们仨

我们俩老了(11)

·第二部

我们仨失散了(15)

(一)走上古驿道(17)

(二)古驿道上相聚(28)

(三)古驿道上相失(38)

·第三部

我一个人思念我们仨(55)

附录一

附录二

附录三

媒体评论

在线试读部分章节《围城》据说“女朋友”就是“情人”的学名,说起来庄严些,正像玫瑰花在生物学上叫“蔷薇科木本复叶植物”,或者休妻的法律术语是“协议离婚”。方鸿渐陪苏小姐在香港玩了两天,才明白女朋友跟情人事实上***然不同。苏小姐是***理想的女朋友,有头脑,有身分,态度相貌算得上大家闺秀,和她同上饭馆戏院并不失自己的面子。他们俩虽然十分亲密,方鸿渐自信对她的情谊到此而止,好比两条平行的直线,无论彼此距离怎么近,拉得怎么长,终合不拢来成为一体。只有九龙上岸前看她害羞脸红的一刹那,心忽然软得没力量跳跃,以后便没有这个感觉。他发现苏小姐有不少小孩子脾一气,她会顽皮,会娇痴,这是他一向没想到的。可是不知怎样,他老觉得这种小妞儿腔跟苏小姐不顶配。并非因为她年龄大了;她比鲍小姐大不了多少,并且当着心爱的男人,每个女人都有返老还童的***技。只能说是品格上的不相宜;譬如小猫打圈儿追自己的尾巴,我们看着好玩儿,而小狗也追寻过去地回头跟着那短尾巴橛乱转,就风趣减少了。那几个一路同船的学生看小方才去了鲍小姐,早换上苏小姐,对他打趣个不亦乐乎。苏小姐做人极大方;船到上海前那五六天里,一个字没提到鲍小姐。她待人接物也温和了许多。方鸿渐并未向她谈情说爱,除掉上船下船走跳板时扶她一把,也没拉过她手。可是苏小姐偶然的举动,好像和他有比求婚、订婚、新婚***深远悠久的关系。她的平淡,***使鸿渐疑惧,觉得这是爱情超热烈的安稳,仿佛飓风后的海洋波平浪静,而底下随时潜伏着汹涌翻腾的力量。香港开船以后,他和苏小姐同在甲板上吃香港买的水果。他吃水蜜桃,耐心地撕皮,还说:“桃子为什么不生得像香蕉,剥皮多容易!或者干脆像苹果,用手帕擦一擦,就能连皮吃。”苏小姐剥几个鲜荔枝吃了,不再吃什么,愿意替他剥桃子,他无论如何不答应。

桃子吃完,他两脸两手都挂了幌子,苏小姐看着他笑。他怕桃子汁弄脏裤子,只伸小指头到袋里去勾手帕,勾了两次,好容易拉出来,正在擦手,苏小姐声音含着惊怕嫌恶道:“啊哟!你的手帕怎么那么脏!真亏你——哙!这东西擦不得嘴,拿我的去,拿去,别推,我***不喜欢推。” 方鸿渐涨红脸,接苏小姐的手帕,在嘴上浮着抹了抹,说:“我买了一打新手帕上船,给船上洗衣服的人丢了一半。我因为这小东西容易遗失,他们洗得又慢,只好自己洗。这两天上岸玩儿,没工夫洗,所有的手帕都脏了,回头洗去。你这块手帕,也让我洗了还你。” 苏小姐道:“谁要你洗?你洗也不会干净!我看你的手帕根本就没洗干净,上面的油腻斑点,怕还是马赛一路来留下的纪念。不知道你怎么洗的。”说时,吃吃笑了。

等一会,两人下去。苏小姐捡一块自己的手帕给方鸿渐道:“你暂时用着,你的手帕交给我去洗。”方鸿渐慌得连说:“没有这个道理!”苏小姐努嘴道:“你真不爽气!这有什么大了不得?快给我。”鸿渐没法,回房舱拿了一团皱手帕出来,求饶恕似的说:“我自己会洗呀!脏得很,你看了要嫌的。”苏小姐夺过来,摇头道:“你这人怎么邋遢到这个地步。你就把这东西擦苹果吃么?”方鸿渐为这事整天惶恐不安,向苏小姐谢了又谢,反给她说“婆婆妈妈”。明天,他替苏小姐搬帆布椅子,用了些力,衬衫上进脱两个钮子,苏小姐笑他“小胖子”叫他回头把衬衫换下来交给她钉钮子。他抗议无用,苏小姐说什么就要什么,他只好服从她善意的独裁。

方鸿渐看大势不佳,起了恐慌。洗手帕,补袜子,缝钮扣,都是太太对丈夫尽的小义务。自己凭什么享受这些权利呢?享受了丈夫的权利当然正名定分,该是她的丈夫,否则她为什么肯尽这些义务呢?难道自己言动有可以给她误认为丈夫的地方么?想到这里,方鸿渐毛骨悚然。假使订婚戒指是落入圈套的象征,钮扣也是扣留不放的预兆。自己得留点儿神!幸而明后天就到上海,以后便没有这样接近的机会,危险可以减少。可是这一两天内,他和苏小姐在一起,不是怕袜子忽然磨穿了洞,就是担心什么地方的钮子脱了线。他知道苏小姐的效劳是不好随便领情的;她每钉一个钮扣或补一个洞,自己良心上就增一分向她求婚的责任。

中日关系***坏似***,船上无线电的报告使他们忧虑。八月九日下午,船到上海,侥幸战事并没发生。苏小姐把地址给方鸿渐,要他去玩。他满嘴答应,回老乡望了父母,一定到上海来拜访她。苏小姐的哥哥上船来接,方鸿渐躲不了,苏小姐把他向她哥哥介绍。她哥哥把鸿渐打量一下,极客气地拉手道:“久仰!久仰!”鸿渐心里想,糟了!糟了!这一介绍就算经她家庭代表审定批准做候补女婿了!同时奇怪她哥哥说“久仰”,准是苏小姐从前常向她家里人说起自己了,又有些高兴。他辞了苏氏兄妹去检点行李,走不到几步,回头看见哥哥对妹妹笑,妹妹红了脸,又像喜欢,又像生气,知道在讲自己。一阵不好意思。忽然碰见他兄弟鹏图,原来上二等找他去了,苏小姐海关有熟人,行李免查放行。方氏兄弟还等着检查呢,苏小姐特来跟鸿渐拉手叮嘱“再会”。

鹏图问是谁,鸿渐说姓苏。鹏图道:“唉,就是法国的博士,报上见过的。”鸿渐冷笑一声,鄙视女人们的虚荣。草草把查过的箱子理好,叫了汽车准备到周经理家去住一夜,明天回乡。鹏图在什么银行里做行员,这两天风声不好,忙着搬仓库,所以半路下车去了。

鸿渐叫他打个电报到家里,告诉明天搭第几班火车。鹏图觉得这钱浪费得无谓,只打了个长途电话。

他丈人丈母见他,欢喜得了不得。他送丈人一根在锡兰买的象牙柄藤手杖,送爱打牌而信佛的丈母一只法国货女人手提袋和两张锡兰的贝叶,送他十五六岁的小舅子一支德国货自来水笔。丈母又想到死去五年的女儿,伤心落泪道:“淑英假如活着,你***留洋博士回来,她才高兴呢!”周经理哽着嗓子说他太太老糊涂了,怎么***快乐日子讲那些话。鸿渐脸上严肃沉郁,可是满心惭愧,因为这四年里他从未想起那位未婚妻,出洋时丈人给他做纪念的那张未婚妻大照相,也搁在箱子底,不知退了颜色没有。

他想赎罪补过,反正明天搭十一点半特别快车,来得及去万国公墓一次,便说:“我原想明天一早上她的坟。”周经理夫妇对鸿渐的感想***好了。周太太领他去看今晚睡的屋子,就是淑英生前的房。梳妆桌子上并放两张照相:一张是淑英的遗容,一张是自己的博士照。方鸿渐看着发呆,觉得也陪淑英双双死了,萧条黯淡,不胜身后魂归之感。

吃晚饭时,丈人知道鸿渐下半年职业尚无着落,安慰他说:“这不成问题。我想你还是在上海或南京找个事,北平形势凶险,你去不得。你回家两个礼拜,就出来住在我这儿。我银行里为你挂个名,你白天去走走,晚上教教我儿子,一面找机会。好不好?你行李也不必带走,天气这样热,回家反正得穿中国衣服。”鸿渐真心感激,谢了丈人。丈母提起他婚事,问他有女朋友没有。他忙说没有。丈人说:“我知道你不会有。你老太爷家教好,你做人规矩,不会闹什么自由恋爱,自由恋爱没有一个好结果的。” 丈母道:“鸿渐这样老实,是找不到女人的。让我为他留心做个媒罢。” 丈人道:“你又来了!他老太爷、老太太怕不会作主。咱们管不着。” 丈母道:“鸿渐出洋花的是咱们的钱,他娶媳妇,当然不能撇开咱们周家。鸿渐,对不对?你将来新太太,一定要做我的干女儿。我这话说在你耳朵里,不要有了新亲,把旧亲忘个干净!这种没良心的人我见得多了。” 鸿渐只好苦笑道:“放心,决不会。”心里对苏小姐影子说:“听听!你肯拜这位太太做干妈么?亏得我不要娶你。”他小舅子好像接着他心上的话说:“鸿渐哥,有个姓苏的女留学生,你认识她……P24-28《我们仨》

已经是晚饭以后,他们父女两个玩得正酣。锺书怪可怜地大声求救:“娘,娘,阿圆欺我!” 阿圆理直气壮地喊:“Mummy娘!爸爸做坏事!当场拿获!”(我们每个人都有许多称呼,随口叫。)“做坏事”就是在她屋里捣乱。我走进阿圆卧房一看究竟。只见她床头枕上垒着高高一叠大辞典,上面放一只四脚朝天的小板凳,凳脚上端端正正站着一双沾满尘土的皮鞋—一显然是阿圆回家后刚脱下的,一只鞋里塞一个笔筒,里面有阿圆的毛笔、画笔、铅笔、圆珠笔等,另一只鞋里塞一个扫床的笤帚把。沿着枕头是阿圆带回家的大书包。接下是横放着的一本一本大小各式的书,后面拖着我给阿圆的长把“鞋拔”,大概算是尾巴。阿圆站在床和书桌间的夹道里,把爸爸拦在书桌和钢琴之间。阿圆得意地说:“当场拿获!!”锺书把自己缩得不能再小,紧闭着眼睛说:“我不在这里!”他笑得都站不直了。我隔着他的肚皮,也能看到他肚子里翻滚的笑浪。阿圆说:“有这种alibi吗?”(注:alibi,不在犯罪现场的证据。)我忍不住也笑了。三个人都在笑。客厅里电话铃响了几声,我们才听到。接电话照例是我的事(写回信是锺书的事)。我赶忙去接。没听清是谁打来的,只听到对方找钱锺书去开会。我忙说:“钱锺书还病着呢,我是他的老伴儿,我代他请假吧。”对方不理,只命令说:“明天报到,不带包,不带笔记本,上午九点有车来接。”我忙说:“请问在什么地点报到?我可以让司机同志来代他请假。”对方说:“地点在山上,司机找不到。明天上午九点有车来接。不带包,不带笔记本。上午九点。”电话就挂断了。锺书和阿圆都已听到我的对答。锤书早一溜烟过来坐在我旁边的沙发上。阿圆也跟出来,挨着爸爸,坐在沙发的扶手上。她学得几句安慰小孩子的顺口溜,每逢爸爸“因病请假”,小儿赖学似的心虚害怕,就用来安慰爸爸:“提勒提勒耳朵,胡噜胡噜毛,我们的爸爸吓不着。”(“爸爸”原作“孩子”。)我讲明了电话那边传来的话,很抱歉没敢问明开什么会。按说,锺书是八十四岁的老人了,又是大病之后,而且他也不担任什么需他开会的职务。我对锺书说:“明天车来,我代你去报到。”锺书并不怪我不问问明白。他一声不响地起身到卧房去,自己开了衣柜的门,取出他出门穿的衣服,挂在衣架上,还挑了一条干净手绢,放在衣袋里。他是准备亲自去报到,不需我代表——他也许知道我不能代表。我和阿圆还只顾捉摸开什么会。锺书没精打采地干完他的晚事(洗洗换换),乖乖地睡了。他向例早睡早起,我晚睡晚起,阿圆晚睡早起。第二天早上,阿圆老早做了自己的早饭,吃完就到学校上课去。我们两人的早饭总是锺书做的。他烧开了水,泡上浓香的红茶,热了牛奶(我们吃牛奶红茶),煮好老嫩合适的鸡蛋,用烤面包机烤好面包,从冰箱里拿出黄油、果酱等放在桌上。我起床和他一起吃早饭。然后我收拾饭桌,刷锅洗碗,等他穿着整齐,就一同下楼散散步,等候汽车来接。将近九点,我们同站在楼门口等待。开来一辆大黑汽车,车里出来一个穿制服的司机。他问明钱锺书的身分,就开了车门,让他上车。随即关上车门,好像防我跟上去似的。我站在楼门口,眼看着那辆车稳稳地开走了。我不识汽车是什么牌子,也没注意车牌的号码。我一个人上楼回家。自从去春锺书大病,我陪住医院护理,等到他病愈回家,我脚软头晕,成了风吹能倒的人。近期我才硬朗起来,能独立行走,不再需扶墙摸壁。但是我常常觉得年纪不饶人,我已力不从心。

……P17-20

用户评价

这部作品的文学价值,很大程度上体现在它对“言外之意”的驾驭上。它不满足于讲述发生了什么,更关注那些未被说出口的、被压抑的情感和未竟的愿望如何影响着角色的决策和最终的命运。作者的笔触是克制的,很多关键的情感转折是通过人物的沉默、一个眼神、或者环境的突然变化来暗示的,这使得文本充满了留白,给了读者广阔的想象空间去填补那些情感的空隙。这种“少即是多”的写作哲学,在东方文学传统中有着深厚的根基,而在这本书里得到了现代性的完美体现。阅读时,你会发现自己不断地在“看”和“听”之间切换——既要看清文字表面的意象,又要细听文字背后隐藏的潜流。这种双重解码的过程,极大地提升了阅读的层次感和回味深度。它不仅仅是一部小说,更像是一份关于如何观察、如何感受世界的精美指南,让人读后久久不能忘怀那份深藏在平静表面下的汹涌暗流。

评分与市面上许多追求轰轰烈烈情节的书籍不同,这本作品散发着一种内敛而持久的魅力。它的力量不是爆发式的,而是渗透式的,像陈年的老酒,初品或许不觉惊艳,但回味无穷。作者对于人性的复杂性有着近乎冷峻的剖析,他没有简单地将人物脸谱化为“好人”或“坏蛋”,而是揭示了潜藏在每个人内心深处的矛盾、挣扎与妥协。读到某些片段时,你会感到一种强烈的共鸣,那是对自身局限性和社会结构压力的深刻理解。它提供了一种审视自身处境的全新视角,让你不再用单一的道德标尺去衡量生活中的种种不如意。这种洞察力是经过时间与阅历沉淀下来的智慧结晶,带着一种超然的豁达,让你在读完之后,对生活的芜杂与无奈多了一份理解和释然。书中的氛围营造非常到位,无论是描绘特定场景的感官细节,还是捕捉人物心理波动的微妙之处,都显得游刃有余,显示出作者非凡的文学功力。

评分这部作品在处理“身份认同”这一主题时,展现了惊人的细腻度与深刻性。它不像某些作品那样直接喊出宏大的口号,而是通过日常生活中那些琐碎的、看似无关紧要的事件,层层剥开人物的内在世界,展示了“我是谁”这个问题在特定环境下的变迁与坚守。文字的颗粒感极强,仿佛能触摸到当时空气的湿度和尘土的味道。作者对细节的偏执近乎苛刻,这种对“真”的追求,使得书中的世界具有了极强的可信度。无论是对特定人群交往模式的描摹,还是对某种集体心态的捕捉,都精准得令人咋舌,仿佛作者曾是那个场景中最隐秘的观察者。这种精准性,使得阅读过程成为一种不断印证和反思自身经验的过程,让人在阅读他人故事的同时,也完成了对自身的重新审视。它带来的冲击是潜移默化的,它没有强迫你接受任何观点,而是提供了足够的材料,让你自己得出结论,这才是真正高明的引导。

评分这套书的阅读体验,如同置身于一场别开生面的光影交错之中。作者的叙事手法高明得让人叹服,他似乎并不急于把故事推向高潮,而是像一位技艺精湛的匠人,缓缓地打磨着每一个细节,每一个场景。你能在字里行间感受到那种深沉的、带着一丝玩味的洞察力,笔下的人物并非扁平的符号,他们鲜活得仿佛刚刚从纸页上走下来,带着各自的困境与光芒。特别是对于时代洪流下个体命运的捕捉,那种细腻到近乎残忍的真实感,让人在捧读时不得不时常停下来,陷入沉思。这种沉思并非是沉重的负担,而是一种精神上的富足,仿佛作者为你打开了一扇通往更高维度理解人性和世事的窗户。文字的密度极高,每一句话都似乎经过了反复的斟酌与提炼,没有一句是多余的废话,读起来需要全神贯注,但回报却是巨大的——那是一种智力与情感双重被满足的愉悦感。它考验着读者的耐心,却也用其深厚的内涵回报了这份耐心,让人在合上书卷后,仍久久不能忘怀那些精妙的对白和那些转瞬即逝的、却被精准捕捉到的生活瞬间。

评分翻开这本书,仿佛被卷入了一场关于“局”与“破”的哲学辩论。叙事线索的处理手法极为高超,它巧妙地避开了传统文学中那种线性推进的刻板模式,而是采用了碎片化、多层次的结构,如同一个精密的万花筒,每一次转动都会呈现出不同的图案,但这些图案又始终围绕着核心主题旋转。这种结构上的复杂性要求读者主动参与到文本的构建过程中去,去主动寻找那些隐藏的逻辑链条和未尽的暗示。你必须调动所有的感官和推理能力去跟随作者的思路,这过程本身就是一种智力上的挑战和享受。更令人称道的是,即使在结构如此复杂的情况下,作者依然保持了语言的清晰和节奏的张弛有度。它不是故作高深,而是深邃自然的流淌,让人在跟随其间时,既感到被引领,又体验到探索的乐趣。读毕全书,留下的不仅仅是故事的结局,更是对叙事艺术本身的一种新的认知。

评分还没有看但是挺好的

评分送货很慢,而且收到书的时候发现《围城》居然封面是弯的,而且有破损,感觉很久。第一次在京东买书印象很差。

评分包装很好,以后还会选择在这里买书。

评分从来没有这样的卖家,态度恶劣,客服联系不上,说话完全都不作数,以后坚决不买,发货前也不检查书籍质量,总之就是失望

评分纸质很不错,而且两本一起看,蛮划算的

评分书的纸张很薄。不怎么喜欢。

评分这次拍的三本 有一本没有塑封 封面有污点 幸好正文整洁 要能都封上就好了

评分书,有一个角都磨坏了,运送的时候再小心一点

评分不是正版,有印刷错误

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中华经典故事:中华名句故事 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11226432/rBEQYVGKKzEIAAAAAAjUPsOlTYkAAAqaAMtcpMACNRW648.jpg)