具体描述

影响一代人的精神图腾

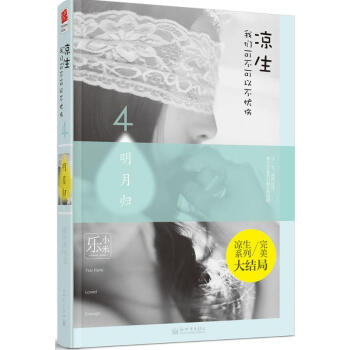

乐小米近期新力作“凉生”系列优选结局篇——

《凉生,我们可不可以不忧伤4之明月归》热销中!

首印敬赠婚礼请柬 一起网上秀恩爱。

这一生,遇到过你,便已经是我们优选的团圆。 ●【下篇:明月归】

●【Chapter09离乱·长亭怨】

●山盟虽在,锦书难托。

●【Chapter10际会·西江月】

●回眸三生琥珀色,转身一世琉璃白。

●【Chapter11破镜·鹊桥仙】

●无限江山,别时容易见时难。

●【Chapter12婚礼·惜余欢】

●有花堪折直须折。

●【Chapter13同心·何满子】

●双泪落君前。

●【Chapter14遗恨·小重山】

●多情自古空余恨。

●【Chapter15终老·丁香结】

●云中谁寄锦书来。

●【尾声浮生梦】

●起落参商终不见,人如棋子梦如真。

内容简介

“凉生”系列收官之作,痴爱八年终落幕。少年时情之所起,此生便不再敢忘。

若爱是羁绊,那么,她就是他在这世界上的,画地为牢。

霜雪吹满头,也算是白首。

凉生:我们重新开始吧,就当现在,你十七岁,我十九岁。好不好?

程天佑:我爱你,这就是我们之间优选的门当户对!

姜生:我挡不住我的心我的爱情,它们在暗无天日里滋长,独自痛苦又独自!

钱至:我在医院里求婚,只想让你知道,从此,无论生老病死,我必不离不弃。

八宝:我哥负责脱衣,我负责舞,柯小柔负责娘。

程天恩:我久久也放不下的人,就在这一刻,放下了。爱了那么久的爱情,不爱了。

宁信:我是这个世界上很先被他爱过的女人!我也会是这个世界上专享被他爱着的女人!我是他很爱的女人!我是程太太!

未央:姐姐,这一次,你怎么不让了? 乐小米 著作 乐小米,青春文学一线畅销大神

粉丝昵称:米妞、蜗牛米、鸡翅膀米、米天霸

已出版作品:《青城》《青城Ⅱ》《凉生,我们可不可以不忧伤1》《凉生,我们可不可以不忧伤2》《凉生,我们可不可以不忧伤3》《凉生,我们可不可以不忧伤4之彩云散》《凉生,我们可不可以不忧伤4之明月归》《梧桐那么伤》《苍耳》《谁教白马踏梦船》《美人如玉剑如虹》《天已微凉》。

用户评价

从题材和主题深度来看,这本书探索的议题非常具有现实意义,但它处理得非常高明,没有落入说教的俗套。它探讨的那些关于选择、失去、成长和自我救赎的主题,是每个人在生命旅程中都会遇到的哲学困境。最让我感到震撼的是,作者对待“痛苦”的态度。他没有美化痛苦,也没有过度渲染绝望,而是将其描绘成生命中不可或缺的一部分,是催化剂,是让灵魂得以净化的过程。书中那些关于如何与自己的阴影共存的描写,非常具有启发性。它引导我反思自己生活中那些未曾解决的情结,提供了一种全新的审视视角。这种深层的精神内核,使得这本书远超出了普通消遣小说的范畴,它更像是一次精神上的深度对话。我甚至觉得,这本书读完后,我对自己身边一些人的看法都发生了一些微妙的转变,因为它让我学会了更加包容和理解那些隐藏在行为之下的复杂动机。它提供的不是答案,而是更深刻、更具同理心的问题。

评分这本书的结构布局设计得如同一个精密的钟表,每一个齿轮——每一个章节、每一个视角转换——都紧密咬合,共同驱动着故事向前发展,而且是朝着一个精心预设的、令人信服的方向发展。作者展现出了一种对宏大叙事和微小细节的完美平衡掌控力。我特别欣赏作者在时间线上玩出的花样,它并非完全线性叙事,而是巧妙地穿插着回忆与现实,这种跳跃感非但没有造成阅读的混乱,反而增强了悬念和历史的厚重感。通过这种非线性的叙述,我们得以更全面地理解人物性格的成因,那些看似突兀的行为背后,都有着早年经历的伏笔在支撑。这种结构上的巧妙安排,要求读者必须全神贯注,稍有分神,可能就会错过某个关键的线索。读到后半部分时,所有的线索如同被一只无形的手收拢,最终汇聚成一个巨大而清晰的画面,那一刻的释然和震撼,是阅读过程中最美妙的体验之一。这本书的篇章之间衔接得自然流畅,即使跨越了多年的时光或不同的场景,读者也能感受到内在逻辑的强大支撑力。

评分这本书带给我的阅读体验,更像是一场精心策划的音乐会,而不是简单的文字堆砌。作者对于情绪的调动,堪称一绝。他深谙如何利用节奏和张力来控制读者的心跳。有些段落,我读得心潮澎湃,几乎要落泪;而另一些段落,却又让人感到一种近乎宗教般的宁静和接受。这种情绪的起伏,是如此自然,完全服从于故事的内在逻辑,而不是为了制造戏剧冲突而刻意为之。我尤其欣赏那种在极度悲伤中,仍然能捕捉到一丝微弱、却坚韧不拔的希望光芒的笔法。这份希望不是空洞的口号,而是扎根于人物的坚持与韧性之中。读完这本书,我仿佛经历了一场漫长而深刻的洗礼,虽然过程中有些心酸,但最终获得的,是一种更加成熟和坚定的心境。这种强大的代入感和持久的情感共鸣,是衡量一本好书的重要标准,而这本书,无疑做到了极致。它成功地在读者的脑海中留下了一个无法磨灭的印记,值得反复品味。

评分我必须得说,这本书的语言功底达到了一个令人敬畏的水平。它不是那种追求华丽辞藻堆砌的“文字烟火”,而是内敛而有力量,每一个词语的选择都像是经过了千锤百炼,恰到好处地承载了作者想要表达的情绪重量。我尤其喜欢作者在描绘环境时的笔触,那些场景描写绝不是为了填充篇幅,而是成为了烘托人物心境的绝佳背景。比如,当描述到一场突如其来的暴雨时,那雨声、那湿气、那被洗刷一空的街道,无一不与人物内心的翻腾形成了完美的映照。这种“情景交融”的艺术,在很多作品中只是点缀,但在本书中,它几乎成为了叙事的一部分。另外,对话的设计也极其精妙,人物之间的交流充满了潜台词,你得细心体会那些没有说出口的话,才能真正理解他们之间的情感纠葛。我发现自己常常读到某个段落时,会不自觉地停下来,反复琢磨那一句诗意盎然的句子,那种美感是直击灵魂的。它不是快餐式的阅读体验,而是一种需要慢下来,用耳朵“听”文字,用心去“感受”故事的沉浸式体验。这本书的文字本身,就是一种享受,一种艺术的熏陶,让我在浮躁的日常中找到了片刻的宁静和对纯粹文学的敬意。

评分这本书的叙事手法真是让人眼前一亮,作者仿佛是一位技艺精湛的织工,将那些细腻的情感和复杂的人物关系编织得天衣无缝。我特别欣赏那种不急不躁的铺陈,它不是那种轰轰烈烈的开场,而是像山间的清泉,缓缓地、不经意间就渗透到了读者的心底。角色的内心独白部分处理得尤其到位,没有那种刻意的矫揉造作,而是真实得仿佛能触摸到他们的呼吸和犹豫。比如,书中描绘主角面对重大抉择时的那种挣扎,那种在责任与渴望之间的拉扯,简直是教科书级别的心理描写。我常常在想,一个作者要对人性有多么深刻的洞察,才能捕捉到如此微妙的心理波动。那种细微的眼神、一个不经意的停顿,都蕴含着千言万语,需要读者全神贯注才能体会到其中的深意。这本书的节奏掌握得非常好,该快则快,将情节推向高潮时不拖泥带水,该慢则慢,留给读者充分的时间去品味那些令人心碎的温柔和那些转瞬即逝的美好瞬间。读完之后,那种回味无穷的感觉,就像饮了一杯陈年的老茶,初尝平淡,后劲十足,让人忍不住想再翻开某一页,重新感受那种被文字温暖和触动的过程。这本书在情感的层次感上做得非常出色,它不满足于简单的对与错,而是将人性的灰度展现得淋漓尽致。

评分还不错,挺好看的

评分印刷精美,包装仔细,值得购买。

评分印刷精美,包装仔细,值得购买。

评分挺好的!

评分单本买还要便宜一点

评分很好

评分包装好,书也好看

评分印刷精美,包装仔细,值得购买。

评分很好的书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有