具体描述

基本信息

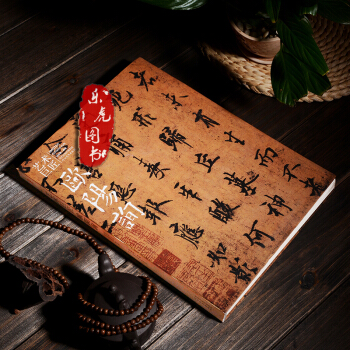

书名:王国维自述

原价:28.00元

作者:王国维,文明国

出版社:安徽文艺出版社

出版日期:2014-07-01

ISBN:9787539647845

字数:200000

页码:174

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

王国维是中国著名历史学家、语言文字学家、新学术开拓者、连接中西美学的大家。他在文学、美学、史学、哲学、古文字、考古学等领域成就卓著。他博学强识,并世所稀,品行峻洁,如芳兰贞石,令人久敬不衰。《王国维自述》收录的就是他的自述文、交游文、散记,以及为各类古籍和甲骨考据著述写的序跋等作品。

内容提要

《王国维自述》是“晚清名人自述系列”的一种 ,为中国近代国学大师王国维先生的部分文集,内容 既有其自序和回忆,又有其与时人的交往、为各类古 籍和甲骨考据著述写的序跋,还有自己撰写的序跋、 评论以及部分散记文章,文字体现了作者在文史哲学 方面的深厚造诣,在中国近现代文化史研究上具有重 要的借鉴意义。

目录

海宁王忠悫公传(代序一)

《观堂集林》序(代序二)

第一编 自述

《静庵文集》自序

自序(一)

自序(二)

遗嘱

第二编 人物与交游

沈乙庵先生七十寿序

郭春榆宫保七十寿序

诰封中宪大夫海宁陈君暨妻邹太淑人合葬墓志铭

罗君楚传

罗君楚妻汪孺人墓碣铭

第三编 序、跋与评论

《东洋史要》序

《宋代金文著录表》序

《国朝金文著录表》序

《流沙坠简》序

《流沙坠简》后序

《殷虚书契考释》后序

《殷卜辞中所见先公先王考》序

《周代金石文韵读》序

《古本竹书纪年辑校》自序

《今本竹书纪年疏证》自序

乐庵《写书图》序

《随庵所藏甲骨文字》序

《魏石经考》自序

《圣武亲征录校注》序

《长春真人西游记注》序

《敬业堂文集》序

译本《琵琶记》序

《<汉书·艺文志>举例》后序

《中国名画集》序

《雪堂校刊群书叙录》序

《国学丛刊》序

《玉溪生诗年谱会笺》序

《疆村校词图》序

《南唐二主词》跋

唐写本《太公家教》跋

唐写本《兔园册府》残卷跋

唐写本《残小说》跋

唐写本《春秋后语》背记跋

宋椠《大唐三藏取经诗话》跋

《江氏音学》跋

唐写本《灵棋经》残卷跋

《涧上草堂会合诗卷》跋

刘氏《金石苑》稿本跋

《段懋堂手迹》跋

《明太傅朱文恪公手定(册立光宗仪注稿卷)》跋

孙潜夫校《水经注》残本跋

聚珍本戴校《水经注》跋

唐写本韦庄《秦妇吟》跋

《黑鞑事略》跋

《水经注笺》跋

元刊《伯生诗续编》跋

西域井渠考

《近日东方古言语学及史学上之发明与其结论》译后记

书《宋旧宫人诗词》、《湖山类稿》、《水云集》后

读书记

片玉词

桂翁词

花间集

尊前集

草堂诗余

书辜氏汤生英译《中庸》后

第四编 散记五篇

墨妙亭记

此君轩记

二田画顾记

传书堂记

库书楼记

作者介绍

王国维(1877—1927),字伯隅,又字静安,号观堂,浙江海宁人,中国历史学家,语言文字学家,中国新学术的开拓者,连接中西美学的大家,从事文史哲学数十载,确立了较系统的近代标准和方法,是近代中国最早运用西方哲学、美学、文学观点和方法剖析评论中国古典文学的开风气者,又是中国史学史上将历史学与考古学相结合的开创者,是将甲骨学由文字学演进到史学的第一人,被誉为“中国近三百年来学术的结束人,最近八十年来学术的开创者”。他生平著述62种,批校古籍逾200种,与梁启超、陈寅恪和赵元任号称清华国学研究院的“四大导师”,桃李门生遍充几代中国史学界。

文摘

序言

用户评价

翻开《王国维自述》这本书,我仿佛被一股无形的力量拉入了历史的长河。作为一名对中国传统文化怀有深深敬意的人,王国维先生的名字在我心中一直占据着举足轻重的地位。我渴望通过这本书,能够更近距离地触碰他那颗饱经沧桑却依然闪耀着智慧光芒的心灵。我非常好奇,他在书中会如何描绘自己的人生轨迹,是平铺直叙,还是带着某种文学性的渲染?我猜测,书中一定会有他对于自己学术研究的深层剖析,比如他如何看待“文学革命”的兴起,以及他在这场变革中的立场与思考。我还对他的生活片段充满了兴趣,例如他与那些同样是学术巨擘的同代人之间的交往,那些私下里的谈话,那些不为人知的趣事,是否也会被他收入笔下?我希望这本书能够展现出他作为一个人,一个在时代洪流中努力寻找自我价值的普通人的一面,而不仅仅是那个高高在上的学术泰斗。这本书,对我来说,是一次深入理解一位伟大灵魂的机会,是一次与历史对话的契机。

评分拿到《王国维自述》这本书,首先被它厚重的质感和素雅的设计所吸引。我知道,这绝非是一本轻松的读物,而是需要静下心来,细细品味的。我对王国维先生的了解,大多停留在历史的教科书和学者的研究论文中,总觉得隔着一层面纱。而这本“自述”,似乎就是一层层揭开这层神秘面纱的钥匙。我迫不及待地想看到,在那些泛黄的纸页中,是否隐藏着他当年是如何在古籍的海洋中遨游,如何与那些沉睡千年的文字对话。我很好奇,他对于“人生在世,安能如鸟翼之轻”的感慨,究竟源于怎样的心境?是否会回顾他在学术上的每一次突破,每一次看似不经意的发现,背后其实付出了多少心血和汗水?书中是否会提及他对于“境界说”的精辟论述,以及他如何从宋人词中提炼出如此深刻的人生哲理?我更想知道,他如何看待自己所处的那个风雨飘摇的时代,以及那个时代对他的人生选择和学术追求带来了怎样的冲击与挑战。这本书,于我而言,更像是一次与先贤的跨时空对话,一次精神上的洗礼,期望能从中汲取到智慧和力量。

评分《王国维自述》这本书,单是封面就传递出一种沉静而厚重的力量,让我对接下来的阅读充满了期待。我一直认为,真正理解一位历史人物,最好的方式就是倾听他自己的声音。这本书,正给了我这样一个绝佳的机会。我好奇,书中会如何描绘他早年求学时的青涩与迷茫,以及他如何一步步踏入学术的殿堂。我特别想知道,他对那些传统经典,例如《诗经》、《楚辞》等,有着怎样的独特见解。书中是否会展现他对于人生无常的深刻体悟,以及他如何将这种体悟融入到他的学术研究中?我猜测,这本书不仅仅是关于学术成就的堆砌,更会包含他个人情感的流露,对家国命运的关切,对历史人物的评价。我想象中,他会用一种极其真诚而坦率的笔触,讲述自己的成长、思考和选择。这本书,对我而言,不仅仅是一部文献,更是一扇通往王国维先生内心世界的窗口,我期待着通过这扇窗,能够更深刻地理解这位伟大学者的精神世界。

评分《王国维自述》这本书,单单是书名就带着一种沉甸甸的历史感和个人色彩,仿佛翻开扉页就能窥见一位巨擘的内心世界。我一直对王国维先生充满敬意,他不仅是中国近代学术的集大成者,其人生轨迹也充满了传奇色彩。这本书的出现,对于我这样渴望深入了解这位先生的人来说,无疑是一个巨大的惊喜。我期待这本书能像一扇窗,让我透过王国维先生自己的眼睛,去审视他的人生经历、学术思想的形成过程,以及那个波诡云谲的时代。我猜想,书中应该会充斥着那些他亲手记录下的思考碎片、困惑挣扎,以及最终找到答案的豁然开朗。无论是他早年受到的西方哲学和美学思潮的影响,还是他如何融汇贯通,最终在中国传统文化土壤中开出新花,我都希望能在这本书中找到清晰的脉络。特别是他晚年那种“失我则 PQ”的痛苦,以及他对传统文化坚守的立场,书中是否会有更详尽的阐述?我非常好奇他会如何回忆那些影响他一生的人物,那些在他求索道路上给予他启迪或让他倍感压力的师长、友人、甚至政界要人。这本书,我想,不仅仅是一部传记,更是一份宝贵的精神财富,它承载着一个时代的名士风骨,也解答着无数后人对这位伟大史学家的诸多疑问。

评分《王国维自述》这本书,光是读到这个书名,就足以让我心潮澎湃。我一直认为,一个伟大的灵魂,即使在最寂寥的时刻,也总会留下属于自己的印记。而这本“自述”,无疑就是王国维先生留给我们最珍贵的礼物。我特别期待书中能够展现他学术生涯的“前传”和“续篇”,不仅仅是那些被后人熟知的成就,更想了解那些不为人知的艰难探索。他如何从一个青年才俊,逐渐成长为一代宗师?他的学术思想,是如何在一次次碰撞与融汇中逐步成熟的?我想象中,书中会包含大量他个人的感悟和反思,关于历史的真相,关于文化的传承,关于人生的意义。他是否会回忆起自己年轻时那些充满理想的憧憬,又如何在现实的残酷面前,依然保持着那份学术的纯粹?我很想知道,他对于“古今之变”的理解,对于“精神价值”的追求,是否会在他的笔下得到最真挚的表达。这本书,我认为,一定能帮助我更好地理解王国维先生为何会成为他,为何会对中国近代学术产生如此深远的影响。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有