具体描述

内容简介

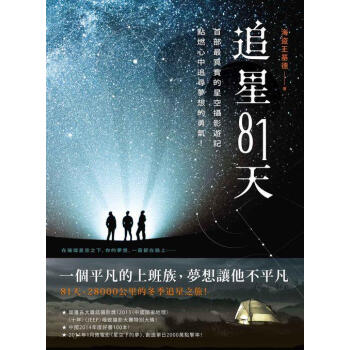

海盜王基德,平凡的上班族,但夢想讓他不平凡!——他毅然決然地辭職,展開了81天、28000公里的冬季追星之旅!

為了夢想,你敢重新做選擇嗎?

抬頭,是星空,是夢想。

低頭,我們一步一步向前走。

追星81天!首部最真實的星空攝影遊記

●漫天繁星!橫跨中國的東西北端,最撼動人心的冬季追星之旅

308張精美圖片 X 99張全景星空大圖X星空攝影技巧

●榮獲各大雜誌攝影獎!

2013〈中國國家地理〉〈十年〉〈JEEP〉攝影大賽特別大獎!

●中國2014年度好書100本!

2014年1月改編成微電影《星空下的夢》,創造單日2000萬點擊率!

隨書贈送!星空海報?星空明信片!

「我們以星空的名義開始這段旅程,上路之後才發現,除了星星,我們得到了更多……」

海盜王基德,平凡的上班族;每天早上上班,就在想中午該吃什麼,但他知道這般乏味的人生,不過就像是枯木,並不是他真正想要的生活。最後,他毅然決然辭去穩定的工程師工作,成為一位自由攝影師。

只為了,那埋藏的多年夢想--星空攝影。

2012年11月14日,基德開始了冬季追星之旅。瘋狂的三個大男人,一台車立馬出發!

歷經81天,2萬8千多公里,他們穿越沙漠、戈壁、冰原,到達中國最西的帕米爾高原,最北的漠河,最東的黑瞎子島,忍受著冬季嚴寒,拍攝出了無比壯美、最璀璨的星空。一路的經歷,讓人讚歎、噴淚、羨慕,這一路的風景,更實現了屬於他們人生的夢想。書末,亦收錄了「人人都可以拍星空!海盜王基德星空攝影實戰技巧」,教你如何用最簡單的攝影配備,就能拍出燦爛星空。

這本書不僅僅是給星空迷看的書,更是苦於一成不變生活,卻沒有勇氣改變的人必看的書--因為璀璨星空,將喚醒你追求夢想的靈魂!別再等待了,出發吧!人生就該為夢想瘋狂一次!

「我們都如星辰,需努力活得璀璨」--攝影師海盜王基德

作者简介

海盜王基德,職業攝影師,癡迷於天文星空、大航海時代和海盜文化,同時也是戶外極限運動、和瘋狂的自我實現主義者。用自己的方式,努力擁抱生活,完成自己的夢想。於2012年末冬季自駕出發,歷時80天共28000公里,完成抵達中國大陸的最東、最西、最北和最南端的星空拍攝遊歷。獎項:

獲2013年色影無忌首屆「汽車好照片」金相機攝影大賽特等獎 金相機獎

獲2012年7月《重慶天地》攝影大賽一等獎

獲2012年7月重慶《山頂攝界》攝影大賽一等獎

獲尼康線上攝影大賽「炫影視界」二等獎

獲2012年6月《麥克?山下行天下》攝影大賽三等獎

獲2012年美國《國家地理》全球攝影大賽地方類提名

獲2011年美國《國家地理》全球攝影大賽人物類提名

個人講座:

2013年4月 四川美術學院、四川外國語大學、重慶工商大學、重慶大學進行巡迴攝影講座

2013年4月 中關村線上極客大會嘉賓講座

2013年3月 重慶天地進行攝影講座

2013年3月 長安集團攝影講座

2013年2月 重慶全景攝影俱樂部攝影講座

個人攝影展:

2013年4月6 -21日 重慶天地 星空攝影展

2013年3月23日 重慶龍湖星悅薈星空攝影展

2013年3月8-10日 重慶巴國城 星空攝影展

2011年8月 重慶龍湖、北城天街星座廣場攝影作品展

出版作品:

2013年中國汽車畫報雜誌4月特刊《追星到天邊》

精彩书评

「《追星81天》透過308張精美圖片+99張全景星空大圖、幽默有趣的故事內容,以及該書自身散發出的強大的精神,將中國西北及東北的夜幕、落霞和星光,在『星空』這個神聖的詞彙下連結起來,用數百幅極美極炫的『底片』,為讀者構築出一種驚世駭俗的妖豔夢境。」——《揚子晚報》

「八十一天,抑或是八十一難。快樂、痛苦、孤獨、寂寞。感謝基德,是你的書,讓我體會到人類渺小,紅塵遼闊,自然雄偉,生命頑強。打破生活的桎梏,突破城市的圍困,讓靈魂漫步於自然,讓生命緩行於星空,讓夢想更加璀璨。」

——《文匯讀書週報》

目录

團隊地標

器材

仰望星空

番外

分享

序篇:我

裝備SHOW

啟程!以星空的名義

目標!青海湖

藏族大爺

巨型裝備丟失了

獨享「天空之鏡」

一個人的世界

荒野火鍋夢

漫長的一夜

當金山口的風車陣

大漠深處玉門關

羅布泊奇遇

銀河下的追夢人

時光的寬恕:莫高窟

紮營魔鬼城

鬼城之夜

穿越火焰山

三個人的棄城

從海拔最低開始日夜兼程

死亡之海——塔克拉瑪干沙漠

胡楊林之夜?銀河系的幻想

萌sir

帕米爾高原上的騎馬舞

重慶早安

有個詞,叫「醉氧」

七彩雲下,全球最高海拔的邊防口岸

彼端的雲

「赤裸裸」的溫泉澡

別了,帕米爾

在喀什講一千零一夜

雪夜、夜行、星空、夢境

五彩山:「大師兄,有妖氣!」

烏蘇泥火山

開往伊黎河的流星雨

聖潔的賽裡木湖

在烏爾禾魔鬼城迎接「末日審判」

生命的意義

新世紀 × 魔鬼城 × 零下37℃ × 裸奔

冰雪異世界

步步驚心:幻日

在神之後花園,與世隔絕六天七夜

歐耶!一次性發動

新年的鐘聲

怪樹林 × 一夜星辰

2013.1.4 一樹一世界

河床上的頭文字D

滿洲里

你沒見過的白色草原

3點40分的大興安嶺

世界在我心:直奔中國北極點

中國最北的郵局

零下40℃的夜晚

東方的聖彼德堡

我們是今天中國看到第一縷陽光的人

中國最東之處

最奢侈的一天

最後一站、最後一夜、最後一瓶百威啤酒

爸,我回來了……

用户评价

这本书给我带来的最大触动,是它对我日常“追逐”事物方式的冲击。在如今这个信息爆炸、追求即时满足的时代,作者花了整整八十一天,去等待、去忍耐、去修正,只为那一瞬光影的定格,这本身就是一种对“慢”的极致致敬。我记得有一段描写,提到为了等待一个理想的天气窗口,他们在极端恶劣的环境下原地等待了近一周,那种近乎于“愚公移山”的坚持,让人深思我们在追求自己的“星空”时,是否给予了足够的耐心和尊重。它不仅仅是一本记录“拍到多少美景”的书,更像是一份关于“如何生活”的宣言——真正的收获往往需要时间去沉淀,需要甘于寂寞去守候。这种由内而外散发出来的对“过程”的珍视,比最终的成果照片更具震撼人心的力量,极大地缓解了我内心深处的焦虑感。

评分从文学性的角度来看,作者的叙事结构和节奏把控堪称教科书级别。他巧妙地将时间线(81天)、空间线(地理位置的变迁)和情感线(自我成长的螺旋上升)三者编织得密不透风。每一章的过渡都衔接得非常自然,不会让人感到突兀,仿佛你正随着他一起攀上下一座山峰,准备迎接下一场挑战。尤其是一些心理描写的转折点,处理得十分含蓄而有力,比如在遭遇了连续的挫折和设备故障之后,他没有进行长篇大论的自我安慰,而是用几句极其简洁却充满力量的对话或独白,完成了心态的重置。这种张弛有度的叙事节奏,让读者在紧张刺激的探险经历和宁静深邃的思考之间获得了完美的平衡,完全不会让人感到疲惫,反而让人期待下一页会带来怎样的惊喜或考验。

评分读完全书,我最大的感受是,作者的文字功力着实了得,他不仅仅是在记录一次旅行,更是在剖析一种心境的蜕变。那种描述野外露宿时对孤独感的直面,以及在漫长等待曝光时,内心戏的细腻刻画,真实到让人拍案叫绝。比如,他描写第一次成功捕捉到银河核心的瞬间,那种混合着疲惫、敬畏和狂喜的情绪爆发,完全能透过屏幕感染到读者,我仿佛都能听到他因为激动而有些颤抖的声音。书中关于技术部分的阐述,也处理得非常巧妙,没有陷入枯燥的参数堆砌,而是将复杂的摄影原理融入到具体的环境描写中,让即便是对天文摄影一窍不通的人,也能理解其中蕴含的挑战与乐趣。这种“以情带物,以景叙理”的叙事手法,让整本书的基调显得既有深度又不失温度,让人在跟随他的脚步穿越山川湖海的同时,也在内心完成了对某种生活态度的重新审视。

评分这本书所展现出的那种对未知世界的纯粹好奇心和探索欲,简直是久违的“野性”的回归。作者在文字中流露出的那种对大自然力量的谦卑和敬畏,是如今许多都市生活中的人所遗失的宝贵品质。他笔下的星空,不仅仅是科学意义上的天体,更是连接个体与无限的桥梁。我能感受到,每一次他成功曝光一张照片,那不仅仅是摄影技术的胜利,更是对自身局限的一次成功超越。这种由外在的“远征”引发的内在“觉醒”,是这本书最核心的魅力所在。它激励着每一个读到的人,去审视自己内心深处被尘封已久的愿望,并鼓起勇气,踏出舒适区,去追寻那些需要付出巨大努力才能触及的美好事物,哪怕那“星空”对每个人来说代表的意义都不尽相同。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品,光是封面那种深邃的星空蓝和偶尔闪烁的微光,就已经把我牢牢吸引住了。拿到手里,那种沉甸甸的质感,让人感觉这不是一本简单的游记,而是一部需要细细品味的影像诗集。内页的纸张选择也极其考究,那种略带哑光的触感,使得那些天文摄影作品的色彩过渡显得格外柔和自然,仿佛真的能从纸面上感受到高山之巅夜晚的寒冷和清冽空气。我特别欣赏作者在排版上的用心,文字和图片的留白恰到好处,既保证了阅读的舒适度,又让那些震撼人心的星轨和星云图像有了足够的呼吸空间,每一页都像是一幅精心构图的画作,让人忍不住想把它们裁剪下来贴满整个房间。这本书的细节处理,从章节的起名到字体字号的选择,都透露出一种对“美”近乎偏执的追求,让人在翻阅的过程中,不自觉地就放慢了节奏,仿佛进入了一种与宇宙对话的冥想状态。这绝对是一本值得收藏,并时常拿出来翻阅的实体书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有