具体描述

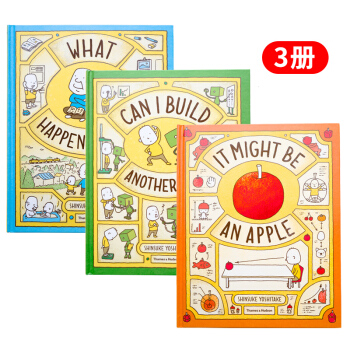

出版社: Thames and Hudson (2015年4月6日)

精装

语种: 英语

商品尺寸: 约21.2 x 0.9 x 25.8 cm/册

商品重量: 约422 g/册

哲学 想像 创意 奇思妙想

知识绘本 2015年轰动妈妈界!

一页《苹果》还没说完,小孩已经发想出其他答案!

如果要做《机器人假装是我》,该怎么自我介绍?

该如何和孩子探讨生命与死亡这个永恒的话题?

日本MOE绘本大赏得主吉竹伸介的创意启发哲学绘本,

有创意、能引导孩子想像、组织能力的绘本!

让想像力快乐发挥的方法,全都在这本绘本里。

和孩子一起度过哈哈大笑+磨亮大脑的密时光!

吉竹伸介

西元1973年诞生于神奈川县,筑波大学大学院艺术研究科总合造型科修毕。发表的作品涵盖日常中不经意的浮光掠影,以自身独特角度切入取材,作品涵盖素描集、童书插画、装饰画及广告艺术等各种领域的作品。主要的着作有素描集《而且没有盖子》(PARCO出版)《没有结局的终曲》、《好窄喔 扑通扑通》(讲谈社)、《身体地图》(文·海堂尊/宝岛社)等等。

套装包含以下书目:

1. It Might Be An Apple

这是苹果吗?也许是喔 (开发想像力主题)

2. Can I Build Another Me?

做一个机器人,假装是我(认识自己主题)

3. What Happens Next?

爷爷的天堂笔记本(生命教育主题)

1. It Might Be An Apple

这是苹果吗?也许是喔 (开发想像力主题)

《这是苹果吗?也许是喔》是2013年度日本MOE日文绘本屋大赏第yi名。该书一出版后接连获得各种儿童书和美术类大奖,在童书界受到高度的肯定。

此书不仅适合喜欢观察的小小孩,也适合想像力正在起飞的大小孩,更适合因家事操劳和工作忙碌而几乎丧失想像力的爸爸妈妈们。

当我们看到一颗苹果会想到什么?

英文是apple?手机?牛顿?华盛顿?(华盛顿砍的是樱桃树啦)

然后呢……嗯……

问问孩子吧!和孩子相比,他们源源不绝的想像力总让我们惊奇,

那是创意的发想、是哲学的思考,也是孩子未来的发展性。

《这是苹果吗?也许是喔》里头有著孩子对苹果上百种的想像,

“咦?怎么会这样!”

“哇,太厉害了!”

“哈哈哈……好好笑喔!”

每一种想像都会让你和孩子一同发出赞叹,

一颗小小的苹果能带给孩子无限大的世界,

一起和孩子用爆炸的想像力度过哈哈大笑的欢乐时光吧!

不小看一颗苹果,它让牛顿恍然大悟,也让你的孩子变得超爱思考。

2. Can I Build Another Me?

做一个机器人,假装是我(认识自己主题)

从训练眼睛的观察力,到培养心灵的思考力,

用想像与乐趣,教孩子认识的自己!

小孩子总是喜欢说:

"我要……"

"我是……"

总是以我为出发点来看世界的孩子们,是怎么看"自己"呢?又要怎么介绍自己让别人认识呢?

每天都要写作业、做家事、打扫房间……而觉得厌烦的小健,

决定要订做一个机器人来假装自己,

不过为了不被发现,首先得要让机器人认识自己才行。

"我叫田小健,性别男,我每天早上头发都会翘起来,一兴奋鼻孔就会撑大......我是妈妈调皮的大儿子,我可以同时爬两棵树……。"

小健从外表特征开始观察,进而开始思考自己与众不同的地方,

由外而内,从外表到心灵,

小健越讲越多,发觉"认识自己"实在太有趣了!

你了解自己?喜欢自己吗?

要认识自己、了解自己喜欢上自己这一个的存在,这是一件多么不容易的事啊!

认识自己,就能找到自己喜欢而擅长的事。

了解自己,才能一步步建造出梦想中的生活。

喜欢自己,就能充满自信面对未来的困难挑战。

《做一个机器人,假装是我》延续苹果的充满趣味与想像的风格外,

每一页,都能让孩子思考「我,好特别!」

让你在和孩子哈哈大笑一起阅读的同时,也在不知不觉中教了孩子zui重要却难教的事。

「妈(爸),那你是谁呢?你喜欢自己吗?」

哇呜~看完故事后,孩子的成长会让你吓一大跳喔!

3. What Happens Next?

爷爷的天堂笔记本(生命教育主题)

日本MOE绘本大赏得主吉竹伸介的创意启发哲学绘本第三发!

延续《这是苹果吗?也许是喔》《做一个机器人假装是我》,将创意的触角伸向生命议题之作!

冲击日本妈妈界!“原来可以这样讨论死掉的事情”

爷爷的“天堂笔记本”描写了天堂的模样,

还计画了上天堂后守护家人的方法!

爷爷对上天堂是期待,还是害怕呢?

震撼日本妈妈界!三天之内狂销10万本!

有些人读着读着笑了,有些人读着读着流下眼泪!

倒底是什么样的书,可以同时引发读者这样的感受呢?

日本zui具创意插画家吉竹伸介再次挑战想像力的边界,

在生命议题上举重若轻,以创意魔法棒为读者带来不同的感受!

这是一本关于生命议题的绘本,它能抚慰伤痛的孩子、害怕失去的孩子,也能引导孩子思考活着的现在,珍惜自己的想望与时间!

整本书虽然是随着爷爷在生前留下的“天堂笔记本”,带出天堂这个想像的世界,但爷爷的每个想像内容都能深深触动每个孩子大脑裡的创意开关。例如死之前要先准备好健保卡,还要穿一双好走的鞋方便上天堂;又如在天堂上可以遇到多年不见的奶奶,且也许还可以看到玛丽莲梦露和迈克尔杰森。想念孙子时怎么办呢?有好多种方法,说不定可以幻化成塑胶袋,乘着风来守护孙子上下学。死后要住哪一种坟墓呢?可以照纪念照的造型坟墓不错吧?这样宝贝孙子每年来扫墓都可以一起合拍个纪念照等。每翻开一页,都让人为吉竹伸介想像力与创意拍案叫绝。

这本书的趣味与深度,让父母与孩子谈到生离死别这无常经验时,可浅可深,还能激励我们积极活在当下的每一刻。对于因为与所爱死别而迟迟无法走出阴影的人而言,更能获得极大的心灵安慰。综观绘本市场上讲到生死或是生命教育的书,我想这《爷爷的天堂笔记本》算是首屈一指的好绘本!

用户评价

我是一个比较注重实践效果的人,所以我会非常在意一套书对孩子的实际引导力。很多时候,我们买来教育类的书籍,结果孩子看了一遍就束之高阁了。但这套书不一样,它有着惊人的“重读价值”。我的孩子第一次读的时候,可能只是觉得图画很有趣,那些文字也很有意思,但并没有完全理解其中的深层含义。可是,随着时间的推移,他开始在日常生活中引用书里的某些观察角度。比如,当他看到一片落叶时,他会突然停下来问:“妈妈,这个叶子,它还是原来的那个叶子吗?”这种发自内心的好奇和提问,正是这套书最成功的标志。它没有直接告诉孩子“事物在变化”,而是通过激发孩子对“同一性”这个基础问题的兴趣,让他自己去探索。这种由内而外的驱动力,远比任何说教都有用。对我来说,最好的教育工具,就是那种能够成为孩子思考的“催化剂”的书籍,而不是“终点站”。这套书无疑扮演了这个重要的角色,它让学习变成了一种内在的探索欲,而不是被动的知识接收过程。

评分如果要我用一个词来概括这套书给我的整体感受,那我会选择“解放”。它解放了我的想象力,也解放了孩子对世界既有的判断框架。我们常常被语言所限制,一旦一个概念被命名,我们就倾向于认为它就是那个样子,不会去探究其边缘和不确定性。但这些绘本,巧妙地绕过了语言的陷阱,直接通过图像来挑战我们的认知边界。它们展示了“可能”的力量。一个简单的形状,在不同的语境下,可以是一座山,也可以是一个微笑,甚至可以是一段未完待续的故事。这种对符号的灵活运用,极大地拓宽了阅读的维度。我发现,我不再只是在“阅读”故事,而是在参与构建故事。这种积极的参与感,是任何平铺直叙的读物都无法给予的。它让阅读从一种被动的接受,转变成了一种主动的、富有创造性的对话。它所探讨的哲学主题,不是高高在上的理论,而是渗透在我们日常所见所闻中的最基础的问题,只是用了一种我们最容易接受的、充满童趣的形式来呈现,这才是真正的智慧所在。

评分刚翻开这套书的时候,我其实是抱着一种很平静的心态。毕竟,市面上类似的“启发式”绘本太多了,大多都是色彩斑斓,故事大道理讲得明明白白,读完就完了。但这一套给我的感觉完全不一样。它没有急于灌输任何固定的观念,反倒像是一个温柔的向导,带着你进入一个充满可能性的迷宫。书里的插画风格非常干净,线条感十足,那种看似简单的构图,却能让人在反复观看中捕捉到新的细节。比如,有一个画面,描绘了一群小动物在看天空,每个小动物的姿态和视角都不同,作者显然是在提醒我们,同一件事物,从不同的角度去看,就会有完全不同的解读。这对我来说太重要了,尤其是在这个信息爆炸的时代,我们太容易被标准答案束缚了。我尤其喜欢它处理“模糊性”的方式,它不害怕留白,不急于给出结论,而是鼓励小读者(当然也包括我这个成年读者)自己去填补那些空白。每一次翻阅,都像是在进行一次小小的哲学冥想,让人心境平和下来,开始重新审视那些曾经被我们视为理所当然的设定。这套书的价值,不在于它讲了什么故事,而在于它如何悄无声息地改变了我们观察世界的方式,让我们对“确定性”这个概念产生了健康的怀疑。

评分这套书的装帧和纸质也非常考究,这在很大程度上提升了阅读的仪式感。我非常在意书籍的实体质感,因为我觉得,优秀的纸张和印刷,本身就是一种对内容价值的尊重。内页的纸张选择了一种略带粗粝感的哑光纸,这使得插画的墨色层次感得到了很好的保留,尤其是那些细微的阴影和笔触的转折,都能清晰地被捕捉到。在光线柔和的下午,将书捧在手中,那种踏实感和舒适感是电子阅读无法替代的。而且,书本的开本设计也恰到好处,既方便小孩子抓握,又保证了画面有足够的展示空间来呼吸。当然,最重要的还是它的叙事节奏。它非常缓慢,甚至可以说是克制的。它不会用快速的画面切换来刺激读者的感官,而是用一种近乎沉静的步调,引导我们进入作者构建的逻辑世界。这种节奏感,对于现在被各种碎片化信息轰炸的我们来说,是一种难得的心灵按摩。它教会我们如何“慢下来”去观看,去思考,去真正地消化一个概念,而不是囫囵吞枣地翻过。

评分说实话,我一开始对这套书的兴趣点其实更多集中在它的艺术性上。我个人比较偏爱那种极简主义的视觉呈现,而这套书完美地击中了我的审美点。那种用最少的笔触勾勒出最丰富内涵的处理手法,简直是教科书级别的展示。但是,读完第一本之后,我发现它远不止于“好看”。它真正厉害的地方在于,它能用这种极简的视觉语言,去解构那些我们习以为常的抽象概念。比如“存在”、“变化”、“同一性”等等。它不是用复杂的文字去解释这些概念,而是通过一系列看似荒谬、实则逻辑自洽的场景转换来展现。我记得有一页,一个物体刚被画出来,下一页它可能就变成了一堆碎片,但那种过渡是那么的自然流畅,丝毫没有突兀感。这种处理方式,非常有效地培养了一种“动态的思维模式”。我们总想把事物固定下来,贴上标签,但这套书却一直在提醒我们,任何事物都是处于流动和变化中的。它让我回想起大学里学过的某些哲学思辨,但不同的是,它将这些深奥的理论,转化成了一种可以触摸、可以感受的视觉体验。这对于引导孩子建立更灵活的认知结构,是极其有益的,同时也让我这个老书虫深受启发,重新审视自己那些僵化的思维定势。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有