具体描述

| 图书基本信息 | |

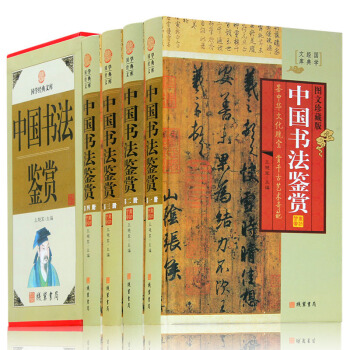

| 图书名称 | 中国书法鉴赏(小插盒) |

| 编者 | 王艳军 等 |

| 定价 | 598.00元 |

| 出版社 | 线装书局 |

| ISBN | 9787512008595 |

| 出版日期 | 2013-01-01 |

| 字数 | 1360000 |

| 页码 | 全四册 |

| 版次 | 1 |

| 装帧 | 盒装 |

| 开本 | 16开 |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 简介 | |

《中国书法鉴赏》以每种书体为中轴,分别述及该书体之产生,发展,和流变史,以及书体的教沽和章法,并对该书体之历史名作予以评价与鉴祈,或侧重艺术风格之分析,或侧重时代背景之剖白,或侧重视觉形式之阐述,或侧重审美内涵之控掘,总之,这是一套融欣赏性与实用性,研究性与操作性,学术性与可读性于一体的书法百科全书。

中国书法鉴赏 第一册

书法基础篇

第一章 中国书法发展历史

第一节 先秦书法

第二节 秦代篆隶

第三节 两汉书法

第四节 魏晋南北朝书法

第五节 隋唐五代书法

第六节 宋代书法

第七节 元代书法

第八节 明代书法

第九节 清代书法

第十节 近现代书法

第二章 书法必备的基本文具

第一节.......

用户评价

说实话,市面上关于书法的书籍汗牛充栋,真正能做到深入浅出、引人入胜的却凤毛麟角。我比较看重的是作者对历史背景的梳理能力。毕竟,没有对那个时代的理解,对书法的鉴赏就如同无源之水。我希望这本书在介绍几位大家的同时,能将他们的艺术成就置于当时的政治、文化大背景下去考量。例如,唐代书法何以能达到那样一个高峰?柳公权的书法在当时又是如何与颜体形成对话和相互影响的?如果能加入一些关于纸张、墨锭、乃至当时文人生活状态的佐证材料,我相信,这四卷书的阅读体验将会从单纯的艺术学习,升华为一次跨越时空的文化之旅,让硬邦邦的笔墨焕发出鲜活的生命力。

评分这本书的系列结构本身就透露出一种宏大的学术抱负,四卷本的厚度不是开玩笑的,这意味着它很可能涵盖了从基础入门到高级研究的多个层次。我更关注的是,它在“鉴赏”层面能做到多深。鉴赏不仅仅是辨认真伪,更重要的是理解其审美价值和技术难度。我期待看到书中对具体技法的深度剖析,不仅仅是描述“圆润”或“方折”,而是用更专业的术语去解构这些视觉效果是如何通过笔锋的侧偃和腕力的控制达成的。如果能提供一些关于不同书体在结构处理上的内在逻辑对比,比如行书的连带与草书的断续之间的空间哲学,那对于提升我的书法认知水平将是巨大的助益。我希望这套书能成为我书房里一本可以随时翻阅、常读常新的工具书和思想源泉。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,特别是那四卷本的结构,很有仪式感。我刚拿到手的时候,就被那种厚重的纸张质感和印刷的清晰度所吸引。虽然我主要对王羲之和颜真卿的风格比较熟悉,但这本书似乎提供了一个更宏大的视角,让我有机会接触到那些平时不太容易见到的古代墨宝的精细之处。光是翻阅目录,就能感受到编者在选择范例时的匠心独运,似乎每一个选择都不是随意的堆砌,而是经过深思熟虑的。我特别期待能深入研究一下其中关于不同书体演变脉络的论述,毕竟,要真正领会书法的美,不能只停留在表面的“好看”,还得理解其背后的时代精神和书家心性的流淌。希望它不仅仅是图录的集合,更能成为我理解中国传统审美的一把钥匙。

评分作为一名长期临帖的爱好者,我一直在寻找那种能真正“透气”的范本,而不是那种只有黑白灰的简单复制品。这本书的“鉴赏”二字,让我对它的内容抱有很高的期待。我希望它能像一位经验丰富的老先生,在旁边娓娓道来,讲解每一笔的提按顿挫,每一结构的疏密关系中蕴含的哲理。比如,王羲之的飘逸与颜真卿的雄浑之间,那种内在的张力是如何在笔画间得以体现的?我更关注的是,书中是否能提供足够详尽的图解分析,去剖析那些千古流传的精妙之处,而不是泛泛而谈。如果能有一些对比性的分析,比如将行书与草书在同一字上的不同处理方式进行剖析,那就更具价值了,这能帮助我们更全面地理解书家的驾驭能力和创作心境的微妙变化。

评分我对这本书的“传世书法”这一概念特别感兴趣,这暗示着它收录的篇目是经过历史严格筛选的精华。我渴望看到那些被无数前辈珍视和研习过的经典之作的全貌。在学习过程中,我们常常被要求“取法乎上”,而这本书似乎就是提供了一个直接与“上”对话的平台。我特别好奇,它如何平衡不同流派和风格的呈现?譬如,在收录了王羲之那种追求自然天成的魏晋风度后,是否也兼顾了后世那些更具个性和探索性的表达?对于我们这些在临帖中不断摸索、试图找到自己声音的学习者来说,能够看到一个清晰的、经过梳理的“书法谱系图”,无疑能极大地帮助我们定位自己的学习方向,避免在浩瀚的古迹中迷失方向。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有