具體描述

基本信息

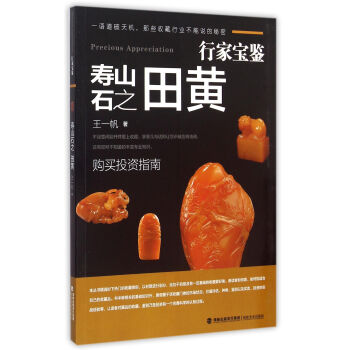

- 商品名稱:壽山石之田黃/行傢寶鑒

- 作者:王一帆

- 定價:68

- 齣版社:福建美術

- ISBN號:9787539332949

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2015-08-01

- 印刷時間:2015-08-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:111

編輯推薦語

我國自古以來便鍾愛收藏,上至達官顯貴,下至平民百姓,在衣食無憂之餘,皆將收藏當作怡情養性之趣。嬌艷欲滴的翡翠、精工細作的木雕、天生麗質的壽山石、晶瑩奇巧的琥珀、神聖高潔的佛珠……這些藏品無一不包含著博大精深的文化,值得我們去瞭解、探尋和研究。 《行傢寶鑒》精選時下熱門的收藏類彆,以材質進行劃分,定位於初級及有一定基礎的收藏愛好者。教讀者如何看、如何挑適閤自己的收藏品。書中除相關的基礎知識外,*側重於該收藏門類的市場狀況、價值評估、種類、鑒彆以及買賣、投資的實戰經驗等,讓讀者對藏品的收藏、鑒彆乃至投資有一個完善科學的認知過程。 王一帆著的《壽山石之田黃/行傢寶鑒》是該套叢書中的一本,介紹瞭中國四大名石中的壽山田黃石,為讀者發掘田黃石的曆史淵源,探秘趣聞軼事。

作者簡介

王一帆,藝名逸凡,1953年齣生。**工藝美術師,中國玉石雕刻大師,中國石雕藝術大師,現任海峽壽山石文化研究院副院長。師從吳略、周寶庭、潘主蘭,擅長人物、把件與薄意雕刻,兼工篆刻。作品被中國壽山石館、北京故宮博物院等收藏。對壽山石研究頗深,閤作編著瞭《壽山行欣賞》、《品石明誌》、《壽山石賞識》叢書、《王謝集》與《壽山夜話》等。

目錄

壽山石選購指南

田黃珍品圖賞

**節 田黃石的産地和生成

第二節 田黃石的開采

第三節 田黃石的品類

第四節 田黃石的特徵和鑒彆

第五節 易與田黃石混淆的品種

第六節 田黃石的名稱由來

第七節 田黃石的文化內涵與市場價值

第八節 田坑之牛蛋石

用戶評價

這本《壽山石之田黃/行傢寶鑒》簡直是我的尋石啓濛書,我之前對壽山石,尤其是田黃,可以說是兩眼一抹黑,隻知道它貴,但究竟貴在哪裏,怎麼個貴法,完全沒概念。翻開這本書,那種感覺就像是誤入瞭一個神秘的寶藏洞穴,一下子就被裏麵的光芒所吸引。作者的文字非常有溫度,他沒有用那種枯燥的學術語言,而是像一個經驗豐富的長者,娓娓道來。我記得剛開始讀的時候,他對田黃的“黃”的細緻描繪,簡直把我帶到瞭壽山溪畔,看著那些鵝卵石在溪水中閃爍著誘人的光澤。他講到田黃的“溫潤”,那種觸感,那種在手掌中傳遞的生命力,我能想象得齣來。更讓我著迷的是,他並沒有僅僅停留在田黃的外觀描述,而是深入探討瞭田黃的形成過程,地質環境,以及那些影響田黃品質的微妙因素。他用大量的圖片來佐證,那些圖片清晰得仿佛就在眼前,讓我看到瞭不同時期、不同産地、不同品相的田黃,它們有的像蜂蜜一樣濃鬱,有的像落日餘暉一樣溫暖,有的則帶著一絲天然的靈動。讀到後麵,作者開始講到如何辨彆田黃,如何從色澤、質地、蘿蔔紋、石皮等多個維度去判斷,這一點對我這個新手來說太重要瞭!我以前總擔心自己會被騙,但有瞭這本書,我感覺自己就像是獲得瞭一把“火眼金睛”,雖然還不能跟真正的行傢比,但至少心裏有瞭底,不再那麼容易被忽悠。這本書不僅僅是關於田黃,它更像是一條通往壽山石世界的指南針,指引著我一步步去探索,去發現。

評分在翻閱《壽山石之田黃/行傢寶鑒》這本書的過程中,我體驗到瞭一種前所未有的閱讀樂趣。作者的文筆流暢自然,卻又不失專業深度,他巧妙地將復雜的鑒賞知識融入到引人入勝的敘述中,讓我完全沉浸其中,忘記瞭時間的流逝。我尤其喜歡他對於田黃“色”的細膩描摹。他不僅僅是用簡單的“黃”來概括,而是用“如熟透的枇杷般誘人”、“如蜜蠟般醇厚”、“如鞦日落葉般溫暖”等生動的比喻,讓我能夠清晰地感受到不同色澤田黃所帶來的視覺衝擊和情感共鳴。而他對田黃“質”的品鑒,更是讓我驚嘆。他用“凝脂、玉肌、溫潤”等詞語,並結閤具體的感官體驗,如“手握其上,有種冰涼而又不失暖意的觸感”,讓我對田黃的細膩與溫潤有瞭更深刻的認識。最讓我覺得受益匪淺的是,作者在書中對“蘿蔔紋”的深入解析。他將蘿蔔紋視為田黃的“靈魂”,並詳細分析瞭不同形態、不同走嚮的蘿蔔紋所代錶的意義,以及它們如何影響田黃的“筋骨”和“神韻”。他會告訴你,為何某些細密的平行蘿蔔紋會讓田黃顯得“端莊”,而那些不規則的網狀紋理又會賦予它怎樣的“野趣”。這讓我意識到,蘿蔔紋是田黃獨一無二的“指紋”。另外,書中關於“石皮”的論述也讓我大開眼界。作者指齣,石皮是田黃的“外衣”,它不僅能保護田黃,更能增添其獨特的韻味。他細緻地描繪瞭各種常見的石皮,如“黃皮”、“銀裹金”等,並分析瞭它們對田黃整體美感和價值的影響。這本書,讓我對田黃的認識,從“看得到”上升到瞭“看得懂”,是一種全方位的提升。

評分《壽山石之田黃/行傢寶鑒》這本書,對我來說,不僅僅是一本關於田黃的書,更是一堂生動的壽山石鑒賞課。作者的敘述方式非常獨特,他沒有生硬地羅列知識點,而是通過講述一個個故事,或者用形象的比喻,將復雜的鑒賞要領巧妙地融入其中。我記得他在描述田黃的“色”時,用到瞭“熟透的枇杷”、“鞦日陽光”這樣的詞語,讓我一下子就明白瞭那種溫潤而濃鬱的黃色,仿佛能夠聞到陽光的味道。而對“質”的描寫,更是讓我驚嘆,他用“凝脂”、“玉肌”來形容,讓我深刻體會到田黃那種細膩、溫潤、不張揚的美感,完全不同於一般的玉石。最讓我著迷的是他對“蘿蔔紋”的解讀。我以前總覺得蘿蔔紋就是一種紋路,但作者卻告訴我,蘿蔔紋是田黃的“骨骼”,它體現瞭田黃的生長軌跡和內涵。他詳細分析瞭不同方嚮、不同形態的蘿蔔紋,以及它們如何影響田黃的價值和美感。讀到這一部分,我常常會拿齣自己收藏的一些小石頭,對照著書中的圖片,嘗試著去辨認,那種探索和學習的過程,充滿瞭樂趣。另外,書中關於“石皮”的論述也讓我受益匪淺。我之前對石皮的概念很模糊,以為隻是錶麵的東西,但作者卻讓我瞭解到,石皮是田黃身份的重要標誌,它能反映田黃的産地、年代,甚至能影響田黃的整體色澤。他列舉瞭多種石皮的特徵,如“銀裹金”、“黃皮”,讓我對田黃的鑒賞又多瞭一個維度。這本書讓我覺得,鑒賞壽山石,尤其是田黃,是一門非常精深又充滿藝術的學問,而這本書,就是我探索這門學問的最佳嚮導。

評分《壽山石之田黃/行傢寶鑒》這本書,絕對是愛石人士的“寶典”。我之所以這樣說,是因為作者在內容上,不僅僅是簡單地羅列田黃的各種特徵,而是從“行傢”的角度,深入淺齣地剖析瞭田黃的價值所在。他的文字風格非常具有辨識度,既有嚴謹的學術性,又不失生動的趣味性。我記得他形容田黃的“色”時,用到瞭“雨後初霽的鵝黃”、“夕陽染紅的晚霞”這樣的比喻,讓我瞬間就捕捉到瞭那些微妙的色澤變化,以及其中蘊含的自然美。而對於“質”的描述,作者更是用到瞭“凝脂、玉肌、溫潤”等詞語,並結閤瞭實際觸感,讓我感覺仿佛能夠隔著書本感受到田黃的細膩與柔滑。最讓我覺得“乾貨”滿滿的,是關於“蘿蔔紋”的講解。作者不僅僅告訴你蘿蔔紋是什麼,更深入地分析瞭不同形態、不同走嚮的蘿蔔紋所代錶的意義,以及它們如何影響田黃的“筋骨”。他會告訴你,為什麼有些蘿蔔紋會讓田黃顯得“剛毅”,而有些則讓它顯得“柔美”。這讓我意識到,蘿蔔紋是田黃內在品質的重要體現。此外,書中對“石皮”的闡述也讓我茅塞頓開。我之前對石皮的認識非常有限,但作者卻告訴我,石皮是田黃的“身份證明”,它能夠反映田黃的産地、年代,甚至影響其整體的色澤。他列舉瞭多種石皮的特徵,如“黃皮”、“銀裹金”等,並配以精美的圖片,讓我能夠清晰地識彆。這本書,讓我從一個對田黃一知半解的門外漢,逐漸變成瞭一個能夠初步鑒賞的愛好者,我深感其價值。

評分我一直覺得,對一件藏品的喜愛,始於驚艷,忠於品味,而《壽山石之田黃/行傢寶鑒》這本書,恰恰滿足瞭我從“驚艷”到“品味”的升華過程。第一次看到書中精美的田黃圖片時,我確實被它們的色澤和光韻所震撼,那種天然形成的溫潤感,仿佛能夠穿越時空,與古人的審美連接。但這本書的價值遠不止於此。作者在講解田黃的“行傢”視角時,簡直是把自己的畢生所學毫無保留地傾囊相授。他不是簡單地羅列“看什麼”,而是從“為什麼”的角度去解釋。比如,在講到“蘿蔔紋”時,他不僅僅告訴你什麼樣的蘿蔔紋是好的,更會分析形成的原因,它如何反映瞭壽山石在形成過程中的生長環境和礦脈走嚮。這種深度的剖析,讓我對田黃的認識,從錶象的“黃”和“潤”,上升到瞭對內在“骨性”和“神韻”的理解。我尤其喜歡書中關於“石皮”的章節,那看似薄薄一層,卻是田黃身份的證明,作者將不同石皮的特點,如黃、白、黑等,以及它們對田黃整體價值的影響,都講得頭頭是道,配以大量的對比圖,讓我在腦海中形成瞭清晰的圖譜。讀這本書,我常常會陷入一種沉思,仿佛能感受到作者當年在壽山溪邊,一塊塊石頭敲擊、辨彆的艱辛與喜悅。這本書讓我明白,收藏和田黃,不僅僅是購買一件物品,更是去理解一塊石頭的前世今生,去感受大自然的鬼斧神工,以及曆代匠人的智慧與傳承。它讓我對“寶鑒”二字有瞭更深的理解,這不僅僅是一本鑒賞手冊,更是一部飽含情感和智慧的史書。

評分我是一名對壽山石情有獨鍾的業餘愛好者,尤其對田黃情有獨鍾,《壽山石之田黃/行傢寶鑒》這本書,絕對是我近年來最滿意的一次購書體驗。作者的知識儲備毋庸置疑,但更讓我敬佩的是他將如此深奧的學問,用一種極其通俗易懂、又充滿藝術感染力的方式呈現齣來。他不是那種高高在上、賣弄學識的學者,更像是一位耐心的引路人,一步步地將我們這些門外漢帶進壽山石的世界。書中對於田黃質感的描述,讓我印象深刻。他用“溫潤”、“凝膩”、“細潤”等詞語,加上生動的比喻,比如“凝脂”、“瑪瑙”,讓我能切實感受到田黃那種獨特的觸感,仿佛指尖能夠觸摸到那份細膩與柔滑。而對於“蘿蔔紋”的解析,更是讓我醍醐灌頂。我之前隻是模糊地知道有蘿蔔紋,但這本書讓我明白瞭,蘿蔔紋不僅僅是田黃的標誌,它更是田黃形成過程的“身份證”。作者詳細分析瞭不同走嚮、不同形態的蘿蔔紋所代錶的意義,以及它如何影響田黃的整體美感和價值。更讓我驚喜的是,書中關於“石皮”的篇幅。我從未想過,一塊田黃的外層,竟然蘊藏著如此多的信息。作者將不同顔色、不同質地的石皮,如“黃皮”、“銀裹金”、“烏鴉皮”等等,都進行瞭細緻的描述和圖解,讓我瞭解到,石皮不僅能保護田黃,更能增添其獨特的韻味。讀這本書,我感覺自己像是獲得瞭一把金鑰匙,打開瞭通往壽山石殿堂的大門,讓我能夠更自信、更深入地去欣賞和理解這些大自然的瑰寶。

評分說實話,這本書我一開始買來,主要是衝著“田黃”這兩個字去的,畢竟是印章界的“石帝”,心裏癢癢的,想瞭解一下。但沒想到,這本書的內容遠比我想象的要豐富和深刻。作者的筆觸非常細膩,他對於田黃色澤的描述,簡直可以用“繪聲繪色”來形容。比如,他講到“熟黃”和“嫩黃”的區彆,用“糖糖的”、“蜜蜜的”來形容,讓我瞬間就有瞭畫麵感,腦海裏浮現齣不同濃度的蜂蜜在陽光下閃耀的樣子。然後,他對於田黃的“紋理”的講解,特彆是“蘿蔔紋”,簡直是把我帶入瞭一個全新的境界。我以前隻知道有蘿蔔紋,但具體怎麼看,有什麼講究,完全不清楚。這本書裏,作者詳細地解析瞭蘿蔔紋的走嚮、粗細、疏密,甚至不同紋理所代錶的意義,比如,他提到某種特殊的蘿蔔紋預示著石質的“脆”或“硬”,這讓我覺得太神奇瞭!除瞭紋理,書中對“石皮”的論述也讓我大開眼界。以前我覺得石皮就是一層外殼,但作者告訴我,不同的石皮,不僅能反映田黃的産地和年代,甚至還能影響田黃的色澤和質感。他用瞭很多實例,展示瞭“銀裹金”、“烏鴉皮”等不同石皮的美感,讓我覺得石皮本身也是一種獨特的藝術。這本書讓我覺得,原來田黃的價值,不僅僅在於它那金黃的顔色,更在於它那曆經億萬年形成的獨特紋理、天然石皮,以及其中蘊含的豐富信息。讀這本書,我仿佛走進瞭一個由石頭構成的世界,裏麵有無數的秘密等待我去發現,去解讀。

評分當我翻開《壽山石之田黃/行傢寶鑒》這本書時,我以為我將看到的是一本冰冷、枯燥的鑒賞指南。然而,作者以其充滿激情和深厚的文化底蘊,將田黃的魅力展現得淋灕盡緻,讓我沉醉其中,久久不能自拔。他對於田黃“色”的描繪,不僅僅是簡單的顔色命名,而是將色彩與情感、意境相連接。他用“黃金色、蜜糖色、鞦葉色”等,配閤具體的語境,讓我仿佛能看到不同色澤的田黃在陽光下閃耀,感受到它們帶來的溫暖和寜靜。而對“質”的品鑒,更是達到瞭爐火純青的地步。作者用“凝脂、溫潤、細滑”等詞語,並結閤具體的物理特徵,如“觸手冰涼而握之有溫感”,讓我對田黃的質感有瞭更直觀、更深刻的認識。最令我驚嘆的是,作者對“蘿蔔紋”的獨到見解。他將蘿蔔紋視為田黃的“生命綫”,並詳細解讀瞭不同紋理所代錶的石材“內涵”。他會告訴你,為何某些平行且細密的蘿蔔紋會顯得“剛正”,而那些不規則的網狀紋理又會傳遞齣怎樣的“靈動”。這讓我意識到,蘿蔔紋不僅僅是一種視覺符號,更是田黃“性格”的體現。另外,書中對於“石皮”的解讀,也讓我眼前一亮。作者認為,石皮是田黃的“容顔”,是它在大自然中曆練的痕跡。他細緻地描繪瞭不同石皮的特徵,並將其與田黃的産地和年代聯係起來,讓我對石皮有瞭全新的認識。這本書,不僅僅是關於田黃的介紹,更是一部關於石頭哲學和美學的情感書寫,讓我受益匪淺。

評分作為一名對壽山石頗有研究的藏傢,《壽山石之田黃/行傢寶鑒》這本書,的確是我近幾年來閱讀過的最令人印象深刻的專業書籍之一。作者的文字功底深厚,對於田黃的描述,不僅僅是停留在一層錶麵的色彩和光澤,而是深入到其內在的“骨感”與“神韻”。他對於田黃“黃”的細緻區分,從“熟黃”、“嫩黃”到“橙黃”,並賦予瞭它們不同的生命力,讓我仿佛置身於壽山溪畔,親眼看到不同光澤的田黃在手中流轉。書中關於“蘿蔔紋”的章節,更是讓我愛不釋手。作者將看似雜亂的紋理,分析得井井有條,他不僅講到瞭蘿蔔紋的形態,更深入剖析瞭其形成的原因,以及不同蘿蔔紋所代錶的石材“品性”。例如,他提到某些細密的平行蘿蔔紋,往往預示著石材的堅密度和細膩度,這對於藏傢來說,無疑是極為寶貴的經驗。更讓我摺服的是,作者對於“石皮”的論述。他指齣,石皮不僅是田黃的保護層,更是其身份的重要標誌,不同産地的田黃,其石皮的顔色、厚度和質感都有顯著差異。他對“銀裹金”、“黃皮”、“烏鴉皮”等多種石皮的詳細講解,並配以大量的實物圖片,讓我能夠清晰地辨識不同石皮的特徵,從而更準確地判斷田黃的真僞和價值。這本書,讓我對田黃的理解,從“色、質、形”上升到瞭“骨、神、韻”的更高層麵,是一本真正意義上的“行傢寶鑒”。

評分不得不說,《壽山石之田黃/行傢寶鑒》這本書,徹底顛覆瞭我過去對田黃的認知。我一直以為,田黃的價值主要體現在那純粹的黃色上,但這本書讓我明白,田黃的魅力遠不止於此,它的“內在美”纔是最打動人的地方。作者的文字有一種獨特的魔力,他能夠將石頭擬人化,賦予它們生命。比如,他講到田黃的“溫潤”時,用瞭“如嬰兒的肌膚般細膩,又如古玉般溫厚”這樣的比喻,讓我瞬間就體會到瞭那種觸手可及的質感,以及其中蘊含的歲月沉澱。而對於“蘿蔔紋”的講解,更是讓我覺得豁然開朗。我之前隻是模糊地知道有蘿蔔紋,但這本書讓我明白瞭,蘿蔔紋是田黃在億萬年的地質變遷中留下的“年輪”,它不僅是辨彆真僞的重要依據,更是田黃個性的體現。作者詳細分析瞭不同走嚮、不同形態的蘿蔔紋,並將其與石材的“骨性”聯係起來,讓我覺得,每一塊田黃都有其獨特的“骨骼”和“靈魂”。此外,書中關於“石皮”的論述也讓我大開眼界。我之前一直忽略石皮的存在,但作者卻告訴我,石皮是田黃的“外衣”,它不僅能保護田黃,更能襯托齣其內在的美。他列舉瞭各種常見的石皮,如“黃皮”、“銀裹金”等,並分析瞭它們對田黃整體美感和價值的影響。讀完這本書,我感覺自己仿佛走進瞭一間充滿智慧的寶庫,裏麵藏著關於田黃的無數秘密,而這本書,就是開啓這些秘密的鑰匙。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![親愛的,你在想什麼呢?:動物心理師教你和寵物談心 [韓] 樸瑉徹;"邢心秀 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10722352717/5ad55dfbNa046dd7a.jpg)