具体描述

内容简介

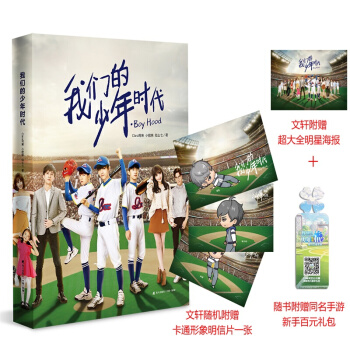

Clara写意、小肥柴、陆幺七著的《我们的少年时代》讲述了一群处于十六岁花季,热爱棒球的少年在老师的帮助下,克服重重阻难,热血向前,实现棒球梦想的青春励志故事:在英华中学对阵劲敌雅林中学的棒球赛上,英华队士气低迷,节节败退。就在球员们灰心丧气之时,倔强的高一新生班小松冲上球场,奋力为英华拿下宝贵的一分。虽然刚刚燃起的希望很快就被雅林队的邬童粉碎,但这却激起了班小松“重振英华”的决心。输掉比赛的英华队面临着解散的危险,此时邬童突然转学到了英华。为了拯救英华队,也为了彼此所共有的棒球梦想,班小松主动伸出友谊之手,不仅与曾经的对手邬童化敌为友,还带领一度远离棒球的同班同学尹柯重新找回了斗志与信念,整个棒球队结为牢不可破的同盟。与此同时,班小松更用乐观顽强的精神感染了自暴自弃的废柴教练陶西和不近人情的女魔头主任安谧,整个班级的精神风貌也焕然一新,宛若涅槃重生。当英华队再次登上大赛舞台之时,在闪闪发等 Clara写意,小肥柴,陆幺七 著 Clara写意,真名李婧,浙江大学工商管理系毕业,心理学硕士,曾经的百强外企管理人员。2011年开始写作,在多个畅销杂志上发表文字过百万,以青春成长文章见长。曾出版畅销散文集《你有权以自己的方式长大》。另耕耘于纯文学领域,在《钟山》《南方文学》等纯文学期刊上发表中、短篇小说若干,文字功底扎实。用户评价

这本书的语言风格,说实话,带有某种罕见的古典韵味和现代敏锐度的完美结合。它既有老派文学中那种对词汇的精准拿捏和句式的考究,读起来有一种庄重的美感,但同时,它又没有陷入繁复的辞藻堆砌,遣词造句非常干净利落,没有丝毫的赘余。这种平衡感非常难得。在描绘情绪爆发的场景时,作者会突然使用一些极富冲击力的短句,如同突然拉响的警报,瞬间将叙事推向高潮;而在处理内心独白时,则会切换为一种近乎诗歌般的、富有韵律的长句,充满了对光影和细节的捕捉。我甚至会回过头去,专门去品味一些单独的句子结构,看看作者是如何通过语法的巧妙转折来制造阅读上的“呼吸感”的。这种语言上的高级感,让整部作品的质感得到了极大的提升,完全不是那种可以被轻易批量生产的快餐式阅读材料,而更像是一件需要用心去品鉴的手工艺品,值得反复摩挲和收藏。

评分天哪,最近翻完的那本小说简直是文字的盛宴!我得赶紧找个地方把我的激动之情倾泻出来。这本书的叙事节奏把握得极其精妙,仿佛作者是一位技艺高超的指挥家,时而让情节如疾风骤雨般席卷而来,让人屏息凝神,生怕错过任何一个关键的转折;时而又放缓笔调,让细腻的情感如同春日暖阳般缓缓渗透,将人物内心深处的纠结与挣扎刻画得入木三分。我尤其欣赏作者对于环境描写的功力,那些栩栩如生的场景设定,不仅仅是故事发生的背景板,更像是拥有独立生命力的角色,它们的气味、光影、甚至是空气中流动的微小尘埃,都与角色的心境产生了奇妙的共鸣。比如书中描绘的那座被遗忘已久的图书馆,那种带着霉味的纸张气息和斑驳的阳光穿过高大拱窗洒下的光束,一下子就把我拉进了那个充满秘密和历史厚重感的世界。读到某个关键情节时,我甚至忍不住合上书,靠在椅背上,大脑自动循环播放着脑海中构建的画面,久久不能平复。这种沉浸式的阅读体验,绝对是近年来罕见的精品。如果一定要用一个比喻,那就是,这本书像一幅层次丰富的油画,每一个细节都值得你凑近了,用眼睛去“触摸”。

评分角色塑造的立体感,简直是教科书级别的范本!我很少遇到能把“反派”写得如此具有悲剧色彩和令人同情的。那些主要人物,没有一个是扁平化的符号,他们都有着复杂的成长背景和难以启齿的秘密。比如那个看似冷酷无情的商业巨头,作者通过一些碎片化的细节,比如他珍藏的旧玩具或者对某段旋律的敏感反应,瞬间就为这个角色增添了多维度的柔软性。读者会因此陷入一种微妙的情感拉扯中:一方面谴责他们的行为,另一方面又对他们的遭遇深感唏嘘。尤其是女性角色的刻画,摆脱了传统文学中常见的依附性设定,她们的独立、坚韧和偶尔的脆弱,都展现出惊人的真实感。我感觉自己不是在“阅读”他们的人生,而是“陪伴”了他们走过了一段漫长的旅程,以至于现在书合上了,我依然会好奇他们此刻正在做什么,是否已经放下了过去的执念。这种“出离感”的缺失,恰恰证明了作者笔触的非凡魔力。

评分情节的张力拿捏得恰到好处,我几乎是从第一章开始就被牢牢地攫住了,一直到最后一页都保持着一种近乎眩晕的阅读速度。最精彩的是,它成功地避免了许多长篇叙事中常见的“中段疲软”现象。通常,故事在中期会因为支线过多或者信息量过载而显得松散,但这本小说却像一个结构严谨的钟表,即便是最复杂的内部齿轮咬合,也显得流畅且目的明确。作者运用了大量的“闪回”和“预示”手法,但处理得非常干净利落,没有丝毫拖泥带水之感。每一次时间线的跳跃,都像是解开了一个新的谜团,同时又抛出了一个更引人入胜的悬念。我曾试图在阅读过程中停下来做一些笔记,分析人物动机,但很快就放弃了,因为一旦停下来,那种强烈的“想知道接下来会发生什么”的驱动力就无法抑制。那感觉就像是看一场精彩的魔术表演,你明知道有技巧,却忍不住想跟着表演者的节奏,一步步走向那个令人惊叹的高潮。

评分这本书的哲学思辨深度,着实让我刮目相看。它绝非那种仅仅停留在表面故事的通俗读物,而是潜藏着对人性、自由意志以及时间本质的深刻探讨。作者似乎并不急于给出明确的答案,而是巧妙地将那些宏大的、令人困惑的问题,植入到日常的对话和角色的命运轨迹之中。我特别喜欢其中关于“选择的悖论”的那一部分,几个主要角色因为不同的价值观做出了截然不同的决定,最终走向了迥异的结局,但作者却公正地展示了每条道路的合理性与必然的代价。这迫使我在合书之后,仍然不断地进行自我反思:如果是我置身于那个情境,我会如何抉择?书中那些看似不经意的台词,其实暗藏玄机,需要反复咀嚼才能体会到其中蕴含的智慧和淡淡的悲凉。这种需要读者主动参与构建意义的写作手法,极大地提升了阅读的智力挑战性。它不是提供一杯现成的甜汤,而是递给你一整套复杂的香料和工具,让你自己去熬制属于你的那一口回味悠长的陈酿。读完之后,感觉自己的思维边界好像被轻轻地推开了一点点,对周遭世界的看法也多了一层新的滤镜。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有