![10 Little Penguins [Board book] [平装]](https://pic.windowsfront.com/19396297/rBEhWVJTsKsIAAAAAADtbLSr6jIAAD5IwO84pMAAO2E184.jpg)

具体描述

用户评价

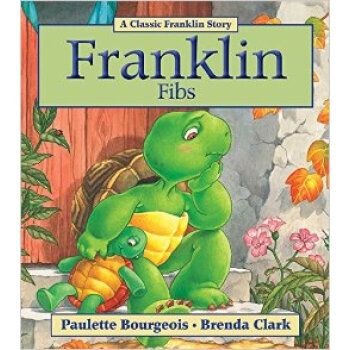

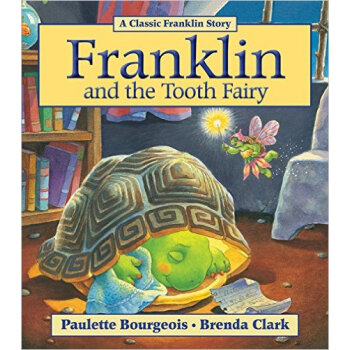

这本书的封面设计简直是视觉的盛宴,色彩饱和度恰到好处,那种柔和的马卡龙色系让人一看就觉得心情愉悦。插画师的功力可见一斑,每一个小细节都处理得非常到位,动物的表情栩栩如生,即便是对于一个刚开始接触图画书的孩子来说,也能轻易地被这些生动的形象所吸引。我尤其喜欢作者在背景处理上的用心,那种略带水彩晕染的质感,让整个画面充满了梦幻般的氛围,而不是那种生硬的卡通线条。阅读的时候,我忍不住会去观察那些隐藏在角落里的小惊喜,比如某只小企鹅偷偷摸摸地在观察其他伙伴,或者背景中一朵云彩的奇特形状。这种精心的设计无疑极大地提升了亲子共读时的互动性,每次翻页都能引来孩子兴奋的指认和提问,成功地将原本可能枯燥的数字学习过程变成了一场充满乐趣的探险。而且装帧质量非常棒,即便是被小手反复翻折,边角也依然保持得很好,看得出是为小读者精心制作的耐用品。这本书的排版布局也十分巧妙,文字和图片的平衡拿捏得恰到好处,既不会因为文字过多而让孩子失去耐心,也不会因为画面过于空洞而缺乏信息量。

评分从一个成年读者的角度来看,这本书最令人惊喜的是它所蕴含的某种“哲思的余味”。它以一种极为轻快的方式,探讨了“寻找归属”和“个体在集体中的位置”这一宏大主题。故事结构简洁到极致,但正是这种简洁,使得每一种情绪的细微变化都得以凸显。我发现,即便是成年人,在跟随这个简单的旅程时,也会不自觉地代入到那种探索和发现的体验中,产生一种返璞归真的宁静感。作者没有使用复杂的隐喻,一切都展露在光天化日之下,却又引人深思。例如,当叙述到一个特定的场景时,人物的肢体语言和眼神交流所传递的信息量,远远超过了表面的文字。这种“言有尽而意无穷”的写作手法,使得这本书具有很高的重读价值。每一次重读,由于孩子心智的成熟和阅历的增加,都会带来全新的理解和感悟,这才是真正优秀的儿童文学作品所具备的持久魅力。

评分这本书的装帧细节处理,尤其是平装版的边缘处理,展现了出版商对高质量的执着。我购买的书籍在收到时,所有的裁切都非常平整光滑,没有丝毫毛刺,这对于经常把书放到嘴里探索的幼童来说,是至关重要的安全考量。而且,它的开本尺寸设计得非常人性化,既方便成人双手捧持进行朗读,也便于稍大一点的孩子自己抓握和携带。我尝试让孩子自己拿着这本书去玩耍,它经受住了几次小小的“跌落测试”,书页之间依然粘合得很紧密,没有出现松散的迹象,这说明内页的装订工艺非常扎实可靠。这种对实体质量的重视,让我对这套书的其他系列也产生了浓厚的兴趣。阅读体验的构建,从来都不是单靠内容取胜,这种坚固耐用、触感舒适的载体,是优秀亲子阅读体验不可或缺的基础。它成功地将实用性、安全性与美学体验完美地融合在了一起。

评分这本书的叙事节奏掌握得如同专业的交响乐指挥,时而舒缓,时而略微加快,让人在不知不觉中沉浸其中。虽然我拿到的版本是平装,但纸张的厚度和韧性足以应对日常的阅读磨损,拿在手里有一种恰到好处的重量感,不会轻飘得让人觉得廉价。作者在语言运用上展现了高超的技巧,选择的词汇既贴合幼儿的认知水平,又不失文学性,很多重复性的短语结构设计得非常巧妙,非常利于孩子模仿和学习语言的韵律感。我发现,我的孩子在听我朗读到某些特定的重复段落时,会提前接上下一句,那种成就感简直是无价的。更让我欣赏的是,故事虽然简单,但其内核所传达的关于群体协作和个体差异的思考,是相当深刻的。它没有生硬地说教,而是通过角色的行为自然而然地展现出来,引导孩子去观察和体会“一起做”和“自己做”的不同乐趣与意义。这种潜移默化的教育力量,比任何直接的口头教导都来得有效和持久。

评分我必须赞扬一下这本书在色彩心理学上的应用。它没有采用那种传统上常见的、高对比度的纯色块,而是大量使用了非常柔和、低饱和度的色彩组合,这对于长时间盯着看的小宝宝来说,无疑是眼睛的一大福音。这种色彩的运用,营造出一种非常平静和安宁的阅读氛围,非常适合作为睡前读物。每一次翻阅,都能感受到作者对于“宁静的美感”的追求。例如,当描绘到清晨或者傍晚的场景时,那种光影的过渡处理得极其细腻,仿佛能让人闻到空气中清冷的湿润感。相较于那些充斥着喧闹和过度刺激的绘本,这本书更像是一首低吟的摇篮曲,让孩子的情绪能够自然地沉淀下来。此外,我留意到作者在版面上对留白的运用也是大师级的。充足的留白不仅让画面“透气”,也为想象力的延伸留下了空间,孩子可以自由地在大片留白中添加自己的情节和对话,极大地丰富了阅读体验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![The Children Act [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19479622/54780bdeN98e736af.jpg)

![The Second Treatise on Civil Government [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19485319/5469df8aN0ae5bb78.jpg)

![The Call of the Wild and White Fang [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19489050/547bca77N14679846.jpg)

![The Complete Illustrated Book of Yoga [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19503731/546045b4Na62bae7c.jpg)

![The Tree of Yoga [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19504809/546045caN4e018b00.jpg)

![The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19548908/565b9b65Nfdb9279f.jpg)

![Panty & Stocking with Garterbelt [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19549605/565b9b8eNabb36943.jpg)

![Avatar: The Last Airbender - Smoke and Shadow Pa [平装] [08--12] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19635562/5783329bN0a283119.jpg)

![Robin War [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19664260/575f9f11Na482cc1d.jpg)

![Wolf Hollow 英文原版 [精装] [10--UP] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19686219/57844cf7N6313285e.jpg)

![Franklin's Christmas Gift [平装] [04--07] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19722106/577c987cNa202e95a.jpg)

![Stranger in a Strange Land [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19738492/57844d00N3dd128de.jpg)