具体描述

《活着》荣获意大利格林扎纳·卡佛文学奖高奖项(1998年)、台湾《中国时报》10本好书奖(1994年)、香港“博益”15本好书奖(1994年)、第三届世界华文“冰心文学奖”(2002年),入选香港《亚洲周刊》评选的“20世纪中文小说百年百强”、中国百位批评家和文学编辑评选的“20世纪90年代极有影响的10部作品”。

余华的每一部长篇小说,都震撼着一批又一批的读者。他的长篇小说是中国当代文学中的经典之作。

《活着(新版)》讲述了农村人福贵悲惨的人生遭遇。福贵本是个阔少爷,可他嗜赌如命,终于赌光了家业,一贫如洗。他的父亲被他活活气死,母亲则在穷困中患了重病,福贵前去求药,却在途中被国民党抓去当壮丁。经过几番波折回到家里,才知道母亲早已去世,妻子家珍含辛茹苦地养大两个儿女。此后更加悲惨的命运一次又一次降临到福贵身上,他的妻子、儿女和孙子相继死去,最后只剩福贵和一头老牛相依为命,但老人依旧活着,仿佛比往日更加洒脱与坚强。

《余华作品:活着》荣获意大利格林扎纳·卡佛文学奖高奖项(1998年)、台湾《中国时报》10本好书奖(1994年)、香港“博益”15本好书奖(1994年)、第三届世界华文“冰心文学奖”(2002年),入选香港《亚洲周刊》评选的“20世纪中文小说百年百强”、中国百位批评家和文学编辑评选的“20世纪90年代*有影响的10部作品”。

余华,1960年4月出生,1983年开始写作,主要作品有《兄弟》《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》《第七天》等。作品已被翻译成40多种语言在美国、英国、澳大利亚、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、荷兰、瑞典、挪威、丹麦、芬兰、希腊、俄罗斯、保加利亚、匈牙利、捷克、斯洛伐克、塞尔维亚、斯洛文尼亚、波兰、罗马尼亚、土耳其、巴西、以色列、埃及、科威特、日本、韩国、越南、泰国、印度和印尼等40多个国家和地区出版。曾获意大利格林扎纳·卡佛文学奖(1998年)、法国文学和艺术骑士勋章(2004年)、法国国际信使外国小说奖(2008年)、意大利朱塞佩·阿切尔比国际文学奖(2014年)等。

★这是真正意义上,让我觉得无话可说的小说。言语让我觉得自己苍白肤浅。

——读者评论

★第1次看的时候还是个学生,在宿舍里 ,躲在床上,大家沉默着看着这本书。最后始终忍不住,对面的女孩带着哭腔开始骂人,怎么可以这样,怎么可以这样?一抬头,大家的眼睛都是红的。

——读者评论

★最后的结束,其实作者也对我们昭示着生命的希望,无论这个生命正经历着怎样的悲苦?

——读者评论

★高中时看过,对我触动很大。然后就把余华的其他基本书都看了。感动。改变了我的人生观。

——读者评论

中文版自序

活着

外文版评论摘要

中文版自序

一位真正的作家永远只为内心写作,只有内心才会真实地告诉他,他的自私、他的高尚是多么突出。内心让他真实地了解自己,一旦了解了自己也就了解了世界。很多年前我就明白了这个原则,可是要捍卫这个原则必须付出艰辛的劳动和长时期的痛苦,因为内心并非时时刻刻都是敞开的,它更多的时候倒是封闭起来,于是只有写作、不停地写作才能使内心敞开,才能使自己置身于发现之中,就像日出的光芒照亮了黑暗,灵感这时候才会突然来到。长期以来,我的作品都是源于和现实的那一层紧张关系。我沉湎于想象之中,又被现实紧紧控制,我明确感受着自我的分裂,我无法使自己变得纯粹,我曾经希望自己成为一位童话作家,要不就是一位实实在在作品的拥有者,如果我能够成为这两者中的任何一个,我想我内心的痛苦将轻微很多,可是与此同时我的力量也会削弱很多。事实上我只能成为现在这样的作家,我始终为内心的需要而写作,理智代替不了我的写作,正因为此,我在很长一段时间里是一个愤怒和冷漠的作家。这不只是我个人面临的困难,几乎所有优秀的作家都处于和现实的紧张关系中,在他们笔下,只有当现实处于遥远状态时,他们作品中的现实才会闪闪发亮。应该看到,这过去的现实虽然充满了魅力,可它已经蒙上了一层虚幻的色彩,那里面塞满了个人想象和个人理解。真正的现实,也就是作家生活中的现实,是令人费解和难以相处的。作家要表达与之朝夕相处的现实,他常常会感到难以承受,蜂拥而来的真实几乎都在诉说着丑恶和阴险,怪就怪在这里,为什么丑恶的事物总是在身边,而美好的事物却远在海角。换句话说,人的友爱和同情往往只是作为情绪来到,而相反的事实则是伸手便可触及。正像一位诗人所表达的:人类无法忍受太多的真实。也有这样的作家,一生都在解决自我和现实的紧张关系,福克纳是一个成功的例子,他找到了一条温和的途径,他描写中间状态的事物,同时包容了美好和丑恶,他将美国南方的现实放到了历史和人文精神之中,这是真正意义上的文学现实,因为它连接了过去和将来。一些不成功的作家也在描写现实,可是他们笔下的现实说穿了只是一个环境,是固定的、死去的现实。他们看不到人是怎样走过来的,也看不到怎样走去。当他们在描写斤斤计较的人物时,我们会感到作家本人也在斤斤计较。这样的作家是在写实在的作品,而不是现实的作品。前面已经说过,我和现实关系紧张,说得严重一点,我一直是以敌对的态度看待现实。随着时间的推移,我内心的愤怒渐渐平息,我开始意识到一位真正的作家所寻找的是真理,是一种排斥道德判断的真理。作家的使命不是发泄,不是控诉或者揭露,他应该向人们展示高尚。这里所说的高尚不是那种单纯的美好,而是对一切事物理解之后的超然,对善和恶一视同仁,用同情的目光看待世界。正是在这样的心态下,我听到了一首美国民歌《老黑奴》,歌中那位老黑奴经历了一生的苦难,家人都先他而去,而他依然友好地对待这个世界,没有一句抱怨的话。这首歌深深地打动了我,我决定写下一篇这样的小说,就是这篇《活着》,写人对苦难的承受能力,对世界乐观的态度。写作过程让我明白,人是为活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物所活着。我感到自己写下了高尚的作品。

海盐,一九九三年七月二十七日

用户评价

我得说说我最近读的一本关于城市历史变迁的纪实文学,那本书的视角非常独特,它不关注帝王将相,而是聚焦于一条老街上,从清末到新中国成立,再到改革开放后,每一扇门后发生的故事。作者的笔触如同一个耐心的考古学家,一层层剥开历史的尘埃,露出底下鲜活的生命肌理。他用非常学术但又不失温度的方式,记录了不同时代人们的衣食住行、婚丧嫁娶。比如,他详细考证了某家老字号糕点店如何在战争时期从卖精致点心转变为制作粗粮充饥,而店主却始终坚持着对“味道”的某种近乎偏执的坚守。这种对细节的执着,让我看到了历史的厚重感。这本书没有强烈的道德评判,只是冷静地陈述“一切都在变化,但人性深处的某些东西是恒常不变的”。读完之后,我再走过我们城市里那些老旧的街区时,眼光完全不一样了,仿佛能“看穿”水泥墙壁,看到那些曾经在这里跌倒、欢笑、哭泣的无数个“活着的”灵魂。

评分说实话,最近看的一本探讨哲学悖论的随笔集,读起来挺“烧脑”的,但绝对是思想的盛宴。这本书的核心是讨论“意义的构建与解构”,它不像那种枯燥的教科书,作者的语言风格非常跳跃和机智,充满了后现代的戏谑感。他会突然引用一句古代的谚语,然后紧接着抛出一个让你怀疑人生的现代命题。比如,他有一章专门分析了我们对“成功”的定义,指出我们追逐的那个“成功”,很可能只是社会集体意识构建出来的一个幻象,一旦你停下来审视它,它就瞬间瓦解了。这本书的阅读体验很奇特,你不是在被动接受信息,而是在和作者进行一场高速的思维对话。它要求你不断地在不同的逻辑层面之间切换,一会儿是极度的理性,一会儿又被拉回到感性的困境中。它没有给我提供任何现成的答案,反而提供了一堆高质量的问题。对我个人而言,它最大的价值在于,它教会我在面对日常的琐碎和不确定性时,保持一种清醒的、带着批判性的幽默感去看待这一切。

评分最近偶然翻到一本关于探险的传记,简直是肾上腺素飙升的体验!这本书的作者,一个老派的探险家,他的文笔简直像极了他走过的那些荒野——粗粝、直接,却又充满了不可抗拒的原始魅力。他描述深入亚马逊雨林腹地的经历,那种湿热、粘稠的空气,那种无处不在的虫鸣和野兽的低吼,读起来让人感觉汗毛倒竖。不像现在很多游记,充斥着精致的旅游体验和矫揉造作的抒情,这位老先生的文字里,只有生存的本能和对未知的敬畏。有一段写到他迷路后,靠着观察苔藓的生长方向判断方位,最终绝处逢生的情节,那种智力与毅力的双重较量,写得太精彩了。我特意把那几页反复读了好几遍,每一次都能捕捉到新的细节,比如他口渴到几乎要吞下自己的舌头时,如何强迫自己保持清醒,默念着每一个植物的名字。这本书让我意识到,真正的“活着”,很多时候意味着对抗环境,对抗自身的极限,它不是一种状态,而是一个持续的、充满变数的行动。对于那些向往远方又囿于日常的人来说,这本书提供了一个绝佳的窗口。

评分最近迷上了一本非常写实的女性视角小说,它聚焦于当代都市女性在职场和家庭之间那种近乎隐形的拉扯。这本书的厉害之处在于它的“真实感”,没有为了戏剧冲突而刻意夸张矛盾,一切都处理得非常克制和平静,但正是这种平静,才更显出压力之巨大。作者细腻地捕捉了女性在面对“应该成为什么样的人”的社会期待时,内心的巨大撕裂。我印象最深的是主人公为了一个晋升机会,不得不放弃陪伴孩子参加一个重要活动,那一晚她独自在办公室里,看着窗外灯火阑珊的城市,那种夹在责任与渴望之间的无声的愧疚和不甘,简直写到了我的心坎里。这本书没有给女性角色设置一个简单的“胜利”或“失败”的结局,而是呈现了一种持续的、动态的平衡状态,告诉我们,生活本身就是一场永无止境的妥协与重塑。它让我对身边那些坚韧的女性朋友们,多了一层深深的理解和敬意,明白她们每一次微笑背后,都藏着无数个未被言说的抉择。

评分这本书啊,说实话,拿到手的时候我就感觉到了那种沉甸甸的分量,不仅仅是纸张的厚度,更像是一种历史的重量压在手上。我一直对那种能够穿透人心的叙事特别着迷,而这本(当然不是《活着》啦,我说的是我最近在读的另一本关于那个时代背景的小说)恰恰就做到了。它没有宏大的战争场面,也没有轰轰烈烈的爱情故事,它讲的是一群普通人在时代洪流里如何挣扎求生,那种细腻入微的心理描写,简直让人窒息又忍不住想读下去。作者似乎有一种魔力,能把最平淡的日子写出波澜壮阔的感觉。比如,里面有一段描写一家人为了凑齐一笔钱,不得不变卖祖上传下来的老物件的场景,那种故作成镇定下的颤抖和绝望,我仿佛都能从字里行间嗅到尘土和旧家具混合在一起的霉味。读完这一章,我放下书,久久不能平静,感觉自己好像也跟着他们经历了一场漫长而无声的告别。这本书最厉害的地方在于,它让你思考“活着”本身的意义,不是为了什么崇高的目标,仅仅是那种本能的、顽强的、甚至是卑微的延续。它让我对生活中的苦难有了更深层次的理解,不再是表面的同情,而是真正体会到那种深入骨髓的韧性。

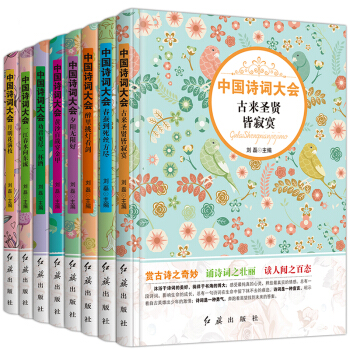

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有