具体描述

基本信息

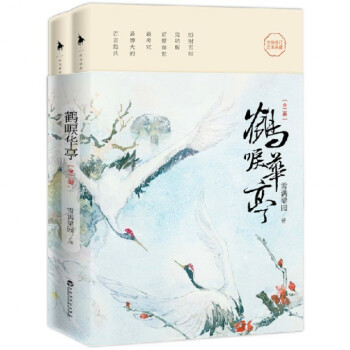

- 商品名称:那些回不去的年少时光(上下新版)

- 作者:桐华

- 定价:54

- 出版社:湖南文艺

- ISBN号:9787540458966

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2013-02-01

- 印刷时间:2013-02-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:588

- 字数:450千字

编辑**语

《那些回不去的年少时光(上下新版)》是桐华经典青春怀旧小说,畅销50万册的八零后怀旧圣经,记录一代人的青春与成长。 青春,与其说是一场经历,不如说是一种记忆。明媚花开还是阴霾漫天,欢欣喜悦抑或惆怅凋零,都因为配上这场盛大而漫长的生命演出,而显得意蕴久远,回味悠长。曾经的幼稚天真、忐忑不安、惆怅心酸都已回不去,也没有办法找寻,这些感情终究是存在过的,即使已经不再拥有,也会让人心存温暖,一生回味。

内容提要

《那些回不去的年少时光(上下新版)》是桐华经典青春怀旧小说、全文 修正;全二册**收藏。

总有些时光,要在过去后,才发现它已深深刻在记忆中。20世纪的*后 十年,一代人****的成长记忆,小虎队、上海滩、四大天王,每当提 到这些我们都无限感慨,还有那些尘封在日记里的面孔与心事…… 正因为短暂,青春的散场才会显得如此弥足珍贵,重要的是,我们曾经 拥有那疼痛而又快乐的青春。

拿起这本《那些回不去的年少时光(上下新版)》,那些属于年少的记忆 瞬间扑面而来,彼时的少年已经长大,属于青春的飞扬和放肆也逐渐离我们 而去,胸腔里是一颗已经斑驳的心。

心中,却流淌着跨越了时光的温暖,永不消逝。

作者简介

桐华,“大漠孤烟直,长河落日圆”是从小惯看的景色。向往着“小桥流水人家”,工作后索性跑到南方,领略一番芭蕉夜雨,薄暮昏冥。一直觉得人生不管是“大江东去,浪淘尽”,还是“杨柳岸,晓风残月”都该体会经历。 ● 已出版作品: 《步步惊心》/《大漠谣》/《云中歌》/《*美的时光》/《那些回不去的年少时光》/《那些回不去的年少时光:终场》/《曾许诺》/《曾许诺·殇》

目录

上册:

前言 满身风雨我从海上来

**章 *初那些年

每个少年的眼睛,黑白分明,犹如一块幕布。

勇敢、冲动、懦弱、好奇、渴望、困惑、伤心、失望、思索

所有属于青春的绚丽色彩都在那黑白分明的幕布中上演。

第2章 懵懂的感情

时间之内,你、我也许早已容颜沧桑。各自于天之涯、海之角。

时间之外,你、我依旧眉目晶莹,并肩坐于那落满桃花瓣的教室台阶上。

第3章 平淡不平淡

年少的心,稚嫩柔软。所以,伤害与温暖,都会被深深铭记。*后,所铭记的,和时光交融,成为我们的性格。

第4章 似曾风雨路

世间*固执的伤口是不流血的伤口,没有良药,也无从治愈,即使平复,也如水上月影,看似完整平静,可每当风吹过,就会皱起细细裂痕,暗暗疼痛。

第5章 时光如刀剑

当有一日,我们经历了被伤害,懂得了疼痛和畏惧,才会明白仁慈和退让。

可这时,属于青春的飞扬和放肆也正逐渐离我们而去。

我们长大了,胸腔里是一颗已经斑驳的心。

第6章 与文艺有关

羡慕是一件很微妙的事情,向前走一步,可以变为钦佩,将其视作榜样;向后退一步可以变为嫉恨,将其视作敌人,可是,没有人是**的天使,也没有人是**的魔鬼。

第7章 青春的代价

人生多歧路,一念之差,也许踏上的就会是一条坎坷的歧路。当然,歧路也是路,也有人走出了不一样的辽阔天空,但是,如果时光能倒流,他们沧桑的容颜、疲倦的微笑会宁愿选择没有那一步之失。

第8章 离别在眼前

总有些时光,要在过去后,才会发现它已深深刻在记忆中。

那些人,已在时光的河流中乘舟远去,消失了踪迹。心中,却流淌着跨越了时光河的温暖,永不消逝。

尾声 未完成时时光

下册:

前言 被沉默埋葬的过去

**章 全新简单生活

不是所有的记忆都美好,不是所有的人都值得记忆,岁月的河流太漫长,大部分的人与事都会被无情地冲走,但是,与青春有关的一切,总会沉淀到河底,成为不可磨灭的美好回忆。

第2章 那些鲜**彩

为什么年少时的爱,单纯却笨拙,诚挚却尖锐?为什么当我们不懂爱的时候,爱得*无所保留,而当我们懂得如何去爱的时候,却已经不愿意再轻易付出?

第3章 回看人生风景

多么希望当时,我可以不那么自卑;多么希望当时,我可以不那么骄傲,虽然即使那样,我们也许仍不可能在一起,但是至少当时我们会*快乐一点,现在你会*愿意回忆过去一点。

第4章 青春花开两枚

岁月已将我心锻成坚强的铁,令我能从容于人世风霜。唯有你,轻易地,就能让它碎裂。只因,你是我所有的青春岁月,是我所有不能忘的欢笑与哀愁,坚硬的外壳下,总有一处深藏的角落,为你温柔地跳动。

第5章 两个人的对视

如果时光能倒流,我一定不会骄傲地装作不在乎,我一定会大声告诉你我爱你,我一定会在你伤心时紧紧抱住你,我一定不会只顾自己的感受,不顾你的想法。

第6章 那盛大的告别

世界那么大,我却偏偏遇见你;世界那么小,我却偏偏丢了你。

世界那么大,我却总是无法忘记你;世界那么小,我却总是无法再遇见你。

尾声:宽恕的美丽

番外1:流年

番外2:别离

番外3:希望

用户评价

总的来说,这本书给我带来的感受是绵长而悠远的,它不是那种读完就立刻想扔到一边,转头去看下一本的类型。相反,它更像是一坛需要时间来发酵的老酒,初尝时或许有些辛辣,但后劲十足,回味无穷。我发现自己时不时会想起书中的某一个场景或某一句对话,它们就像是埋在记忆深处的锚点,在你生活的某个瞬间突然被触发,让你重新审视当下的处境。这种长久的影响力,是判断一部作品是否具有生命力的重要标准。它成功地在“记录过去”和“引发当下思考”之间搭建了一座坚固的桥梁,让读者在告别逝去时光的同时,也获得了前行的力量和清醒的认知。

评分这本书的封面设计简直是抓住了那种淡淡的忧伤和怀旧的氛围,色彩搭配得非常高级,不是那种俗气的怀旧风,而是带有一点点褪色的胶片质感,让人一拿起来就忍不住想翻开看看。我印象最深的是它的装帧细节,纸张的手感很有分量,书页的切边也处理得很精致,看得出来作者或者出版社对这本书的重视程度。光是捧在手里,就能感受到那种时光流转的厚重感。我总觉得,一本好的书,从视觉到触觉都应该是一种享受,而这本在这一点上做得非常到位。它不仅仅是文字的载体,更像是一件精心制作的艺术品,让人舍不得太快翻完,想慢慢品味每一个触感。这种对实体书本身的尊重,在现在这个电子阅读盛行的时代显得尤为珍贵。

评分这本书的叙事视角转换非常自然流畅,有时候是局外人的冷静旁观,有时候又突然切入到角色最私密的第一人称内心独白,这种切换处理得毫无违和感,反而增强了故事的层次感和真实性。我特别欣赏作者对于人物复杂性的刻画,没有绝对的好人或坏人,每个人物都有着自己难以言说的苦衷和矛盾,他们做出的选择,在当时的语境下,似乎都成了唯一的可能。这让我对人性有了更深一层的理解,不再用简单的对错去评判生活中的人和事。那种青春期特有的迷茫、冲动,以及成年后对往事的回望和释然,都被作者捕捉得入木三分,让人不得不承认,成长本身就是一场充满遗憾的修行。

评分每次翻开内页,那种扑面而来的文字气息,总能把我瞬间拉回到某个特定的场景。我特别喜欢作者叙事的节奏,不是那种急躁的推进,而是像老电影的慢镜头,一点一点地铺陈情绪,让你完全沉浸其中。文字的密度适中,既不会让人觉得过于稀疏而乏味,也不会因为堆砌辞藻而感到压抑。很多句子都非常精炼,看似平淡的描述,细细咂摸却能品出其中深藏的韵味和哲思,那种“原来如此”的顿悟感频繁出现。说实话,读这本书的时候,我常常需要停下来,合上书本,对着窗外发呆一阵子,消化一下那些文字在我心底激起的涟漪。这大概是真正优秀的作品才能带给读者的体验吧,它不仅仅是提供故事,更是在提供一种思考的空间。

评分阅读过程中,我发现作者在场景描绘上有着一种近乎偏执的细腻。无论是夏日午后斑驳的树影,还是旧校舍走廊里特有的那种混合着灰尘和阳光的味道,都通过文字被精准地还原了。这种细节的堆砌,不是为了炫技,而是为了构建一个坚实的“过去”的容器,让读者可以安心地走进去,找到自己的影子。特别是描绘某一个特定季节的段落,那种温度、光线甚至是空气的湿度,都仿佛能穿透纸页直达皮肤。这使得故事的背景不再是模糊的背景板,而是成为了影响人物命运的重要力量。这种沉浸式的体验,是那些快餐式阅读完全无法比拟的,它需要读者投入足够的时间和心神去感受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有