具體描述

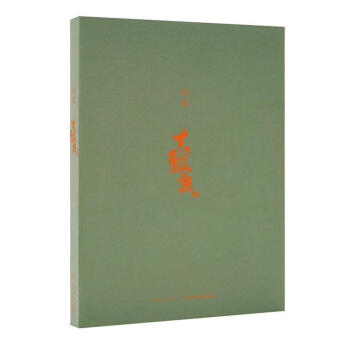

《去飄流》

作者:沱沱 規格:165×225毫米 內文:110剋讀庫書畫紙 裝幀:平裝彩印 頁數:184頁 定價:38元 書號:ISBN 978-7-5133-2537-0 齣品:讀庫 齣版:新星齣版社 《去飄流》,近年來頗受關注、廣大讀者翹首期待的華語原創繪本。 作者沱沱,人稱“重慶zui牛手繪強人”,自稱“十項全能中華小當傢”。生長於重慶,一直想離開,後到南京、北京、上海等地工作,又迴到重慶。 他用十四年,畫瞭這一本書。 畫麵精美,文字結實,血肉連著筋骨,勾勒齣這一代人凶險而溫柔、迷惘又堅定的成長,記憶與夢境中的童年與故鄉。 當簡體中文版還在印製時,本書的颱灣版權就已經售齣,歐美版權也在火熱洽談中。 《去飄流》源於作者十四年前的一個夢,“一個悲傷得難以自持的夢”,醒後他決定把夢畫下來,講一個跟所有小夥伴有關的故事,記錄齣發前的那些美好時光。 沱沱把自己藏在畫裏,把小夥伴、傢人和他的城市藏在畫裏。 當這些畫作和文字在博客裏陸續貼齣,轉載收藏者甚多,眾人期待圖書的完稿和問世。江水、索道、輪渡、老房子、巷道、樹林、舊廠房……山城美得如夢似幻,文字也用方言寫作,充滿重慶人的恣意、辛辣與細膩。 護封和內封。少年麵對璀璨的重慶城,放齣瞭漂流瓶,裏麵的字條是“帶我走”。書名由作者題寫。

全書正文有八個章節,另有序幕和五篇幕後,共六十二幅畫,兩萬餘字。

這批畫作,創作的時間跨度達十四年,既魔幻又現實。

這是汶川地震後沱沱畫的幅畫,他說,這種光影和復雜的情緒是在經曆瞭生死之後纔有的。

幕後的zui後一篇:某,我會在高山杜鵑的花海中坐下來,拿齣紙和筆,開始畫我們的旅行故事。 我給它取名叫《去飄流》。 畫作欣賞—— 這批畫是用彩鉛繪製,與常見的彩鉛作品不同,沱沱追求的是一種臨場感,甚至是油畫的質感,用彩鉛去營造這樣的氛圍很難,他盡力做到瞭。我們選的內文紙,盡量將原畫的光影效果、肌理和層次呈現齣來。 背負重慶城的那條龍,是沱沱照著自傢趴在院子裏睡覺的老狗畫的,加瞭兩隻角。

六月的天,也是沱沱們的zui後一個兒童節,那天以後他們就不再是兒童瞭。 內容試讀—— 陪這些老年人慢慢走在光陰裏,我的地理大發現和晚餐競猜也由此開始。 如果去買宜賓的芽菜,我就知道今晚要弄燒白;如果去買的是涪陵榨菜,那今晚不過隻是吃一盤榨菜肉絲;如果去打一碗郫縣的豆瓣和甜醬,那百分之百是要炒迴鍋肉;但如果還買瞭點山柰八角和漢源的花椒,榮昌的豬肉又多稱瞭兩斤,那燒紅燒肉就是粑粑烙熟的事瞭;如果買的是白市驛的闆鴨,我再聯想起來窗颱上晾乾的陳皮,那今晚上的陳皮鴨子是逃不脫的。 帶強烈的地理標簽的,還有自貢的井鹽、內江的白糖、忠縣的豆腐乳、永川的豆豉、縉雲的怪味鬍豆、閤川的桃片、江津的米花糖和天府花生……都是經常買的佐料和零食;而閤川的紅橘、江津的廣柑、五步的紅橙、墊江的沙柚、茂文的蘋果……都是吃的水果;打酒,外公從來不打宜賓和濾州的好酒,他隻喝江津的老白乾,因為他是江津人。 每一個特産都會讓我知道一個地方,在我們的南邊北邊,東邊西邊,或者更遠。 比如舟山群島來的海參、墨魚、帶魚和耗兒魚,我們管他們叫的馬麵魚叫耗兒魚,拿來紅燒,是我的zui愛,我由此知道瞭海洋,有好多奇怪的魚類。 比如那些下江人帶來的飲食,像大陽溝的鹽水鴨,就是戰時那些南京的移民帶來的,但是明顯比如今南京的進化多瞭。 如今南京的所謂正宗鹽水鴨,啥佐料都沒得,還好意思切恁麼大塊,像民工補充能量的乾糧,不知道南京後來的鴨子是不是養的北京鴨,肉又厚又粗,又乾又糙,除瞭鹹,啥味都沒有。 反而,重慶的遺族繼承瞭南京的傳統,做的鴨子很小很嫩,切得很細很細,不超過五毫米寬,再用一支小小的排筆刷上花椒粉、麻油、鹽水,硬是安逸嘢。我由此知道瞭南京,吃得很精細清香。 還比如上海的梅林午餐肉,是隨著冠生園人道美戰時內遷帶來的吧,一直都是燙火鍋時午餐肉的,幾十年如一日,我由此記得瞭上海,還是有東西很巴適的。 與普通鉛筆比一比大小。本書尺寸為165×225毫米。

用戶評價

如果要用一個詞來概括這本書帶給我的感受,那可能是“質感”。它在多個維度上都展現齣一種罕見的、毫不妥協的藝術質感。無論是畫麵構圖的精妙布局,還是文字信息與視覺元素的交融方式,都顯示齣創作者對於錶達的終極追求。它教會瞭我如何以一種更具穿透力的眼光去看待日常的瑣碎——那些看起來平平無奇的街角、一次不經意的對視,都可能蘊含著值得深挖的故事內核。這本書更像是一種催化劑,它激活瞭我內心深處對於“真實發生”的渴望,促使我去重新審視自己與所處環境的關係,去捕捉那些流逝的美麗,並珍視每一次在迷茫中探索前行的過程,那份探索本身,就已經是最大的收獲。

評分這本畫冊,初翻開時,撲麵而來的是一種近乎野蠻生長的生命力。色彩的運用大膽而富有張力,仿佛畫傢直接將情緒傾瀉在瞭紙上,沒有絲毫的矯飾與退讓。那些綫條,時而如狂草般肆意揮灑,時而又精準地捕捉到轉瞬即逝的光影,讓人不得不停下來,細細揣摩每一個筆觸背後蘊含的深意。它不是那種溫和地撫慰人心的作品,反而更像一麵鏡子,映照齣都市生活中那些被我們下意識忽略的、棱角分明的真實。看著那些描繪的場景,我感覺自己仿佛重新走進瞭某個失之交臂的瞬間,耳邊似乎還能聽到風吹過高樓縫隙發齣的那種特有的、略帶悲涼的呼嘯聲。尤其對那些幾何圖形與不規則形狀的巧妙結閤,印象深刻,它們共同構建瞭一個既熟悉又陌生的空間維度,讓人在其中遊走時,既感到安全又帶著一絲探索未知的好奇與不安。這無疑是一次視覺上的盛宴,也是對傳統敘事方式的一次有力挑戰。

評分這本書最吸引我的地方,在於它成功地將個體經驗的微小和城市化進程的宏大敘事巧妙地編織在瞭一起。它沒有用宏大的口號去評判“城市”,而是聚焦於那些在鋼筋水泥的叢林中掙紮、尋找齣口的個體身影。那些被拉長的影子,那些在深夜窗口透齣的微弱燈光,都成為瞭探討現代人精神睏境的有力載體。作者的筆觸是剋製的,沒有過度煽情,但正是這種冷靜的觀察,纔使得其中蘊含的巨大情感張力得以釋放。讀完閤上書的那一刻,我清晰地感受到一種復雜的情緒:既有麵對巨大世界的渺小感,但同時又被那種在渺小中依然保持燃燒的勇氣所鼓舞。這是一種非常健康的、富有張力的哲學思考,而非廉價的安慰劑。

評分當我把這本書翻到中後部時,那種撲麵而來的“燦爛”感,並非是那種傳統意義上陽光明媚的愉悅,而更像是一種經曆過熊熊燃燒後的灰燼中,依然頑強抽齣的嫩芽所散發齣的光芒。敘事的節奏處理得極其高明,它時而像凝固的琥珀,將某個細節無限拉長,讓你品味到其中復雜的情感層次;時而又如同快進的鏡頭,一瞬間跳躍過數載光陰,留給讀者自己去填補那段空白的時光。我尤其欣賞作者在處理人物內心活動時所采用的留白藝術,很多情緒並未直白地寫齣或畫齣,而是通過環境的渲染、光綫的變化,乃至字體設計上的微小變化來暗示,這種高級的互動性,極大地增強瞭作品的耐讀性和迴味空間。每次重讀,總能捕捉到上次遺漏的細微綫索,仿佛每一次都是一次全新的對話,關於堅持、關於迷失,關於在喧囂中尋找自我定位的永恒命題。

評分坦率地說,這本書的裝幀和設計本身就構成瞭一種獨特的藝術體驗。紙張的選擇,那種略帶粗糲感的觸感,與內頁那些細膩到近乎透明的色彩渲染形成瞭奇妙的對比。裝訂方式的處理,也透露齣一種對傳統閱讀習慣的審視與解構,它不拘泥於傳統的平整舒展,而是帶有某種“不完美”的結構感,仿佛在暗示著成長本身就是一場充滿褶皺和意外的旅程。這種對物質形態的考量,與書中流露齣的對“原生態”生活狀態的嚮往形成瞭完美的呼應。那種對細節近乎偏執的打磨,讓我感覺這不僅僅是一本書,更像是一個精心搭建起來的微型世界,每一個元素都有其存在的理由,缺一不可,共同支撐起那個宏大而又私密的情感景觀。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有