具体描述

产品特色

编辑推荐

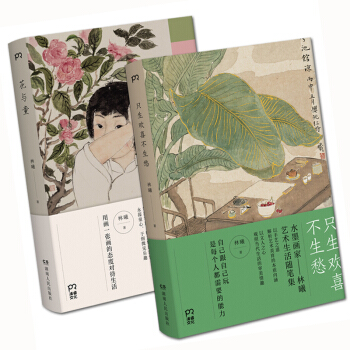

孤独:数十个孤独的情景,曾经以为会有人共同经历但都没有经历的时刻,一个人吃饭,一个人逛街,一个人看电影,一个人去医院,一个人无所适从,一个人面对问题,作品中的主角,其实就是现实生活中的你。爱情:因为好奇走近,因为走近痛苦,因为痛苦分离,从渴望靠近到终于分开,爱情和亲密关系不可逆转,人在爱里变得美好,也变得贪得无厌,爱情的意义,就是发现爱情是人生中重要的一部分,但失去其实也爱的一部分。

成长:每个无用的时刻,在长的时间线下看待,都将被赋予意义;每个珍贵的时刻,在全部人生里看,又似乎可以不被提及。人生常常是零存整取,综合结算的,关键在于,你是否珍惜过这些不容错过的瞬间。愿读完此书的你我,勇于承认情感和人的变化,永远饱含深情,珍惜此刻的拥抱。

内容简介

周达雨是个年轻女孩,因为一次偶然,下定决心告别家乡看似安稳,但却总在一个节奏下的生活,只身一人来到北京。在这里她遇到了她的二房东白树槿,一个在北京打拼多年,表面光鲜,但仍漂泊无依的都市女白领。两个女孩因为同住一个屋檐下产生连结,在北京这座城市分别经历着成长、恋爱、职场中的种种难题,品尝得到与失去之间的各中滋味。她们应付得过来吗?如何在巨大的城市中勇敢地活下去?11个意味深长的拥抱,逐步开启了她们生活的新篇章。

作者简介

丁丁张

媒体人,畅销书作家。

对人类和世界充满好奇,保持幻想。金牛座,单身,购物狂,家有一狗,情感思考达人,人生真相爱好者。

著有《人生需要揭穿》《世界与你无关》《永无止尽的约会》。

精彩书摘

这两天去北京看一个房,感觉是到了香港的天水围。我站在楼下发了一会儿呆,然后走了。北京秋天极短,那个下午,气温正从秋天往冬天过渡。在这里,我的2017瞬间入冬。

小区里没有树,楼层绵密高耸,让人透不过气。一架直升机此刻穿过楼群,让整个场景略显魔幻。我看着那些窗子,想着里边大概住着什么人--他们是在此暂住,还是以此为家?

或者干脆就在这里交待了生老病死?结果都不可知,却也只好到了这个季节,关上窗子。

一关,就是一个冬天。

我站在那里,有点不知所措。设想着我如果住在这里,将发生什么,家里又是个什么模样。

这远离了我的日常生活场景,更何况,三十层高楼悬浮于巨大地铁站的上方,像天空之城,进入和出去,都不那么容易。

不知动脉般将人从此地带往彼处的地铁,入夜后是否向楼群传递钝响?

想起《无耻家庭》里穿城而过的那列。菲欧娜似乎终其一生,也不能得到自己真正想拥有的东西,不知是命运影响了她的决定,还是她的决定改变了命运--当作者是痛苦的,因为你必须写一个有力量又美好的家伙,再把他有的东西,一一摔碎给他看。

到今年,在北京十五个年头了,你说我熟悉它了解它吗?

我不得而知。你说我爱它吗?我想是爱的,回答坚定,没有疑惑。

我在这里完成了很多自己喜欢的事情,找到了热爱的职业,养了一条狗,开始写作,与喜欢的人相处--人生几乎所有的转变都拜它所赐,又在拥有很多的时候开始幻想离开它。它不失威仪,任人遨游般宽厚;也不失凛冽,让人知道生活远比想象中艰难和孤独,又比想象中可以得到更多馈赠。

它充满生机,沉默不语,像你到了一个人家里,他说,水泥地,随意啊,不用换鞋。

在此十五年,依然不敢说爱它恨它远离它,或者斗胆说扎根永远活在这里。这是北京之妙处。

忘记什么时候,在这里消失了陌生感,旅行回来时,有了个像家一般的存在。彻底独立前,北京曾让我屏住呼吸;到游刃有余时,已经真的长大。

此刻,我仍租住在北三环和北四环之间,算是找到了一个闹中取静的地方。终于学会在这里,开心、痛苦、失落,写字、遛狗、做运动,大部分时间冷静清醒,也开始时常喝醉。

但以上种种,都是一个人的。

这本书,是我情绪起伏大的一次,远超处女作《人生需要揭穿》。而与上一本小说《永无止尽的约会》比起来,更大的压力在于,这里面没有高概念的设定--主角生来平凡,他们该如何自处,又将走向何处?如何和现实斗智斗勇,交付生命中的勇气和热爱?

困难还在于,我把在北京的全部难题分摊给了六位男女,要让他们用不同的方式吞咽消化、承担不同的后果。这很残酷,

也让我于心不忍。他们再不是活在梦里的家伙,而是有名字和追求的个体,如同你我。

谁说的,一旦一个东西有了名字,就变得难以割舍?

对,难以割舍。

他们在这里寻找梦想的出路,找到暂时的爱情,承受由秋到冬般明晰的断裂,没停歇地面对爱情和生活的真相。好的是,那些令人百思不得其解的所谓真相--一个人变得沉默,突然消失,对你视而不见--从不出乎意料。面对它们,他们只好生出无限坚强,斗胆努力活下去,并继续保持骄傲。

在这个孤独的城市里,拥抱珍贵且短暂,似乎仅供此刻。

这不是一本关于"北漂"的书。"它"不局限于北京,几乎是你面对的任何一个离开家乡后的新城市。它是新人类们的伟大迁徙中,每个刚落脚的孤岛般的存在。所以除了笼统的四季、糟糕的交通、大而化之的北京,我没有更具体地描绘它,因为它太立体了,十一万字也难概括,不免片面。

若要更准确地形容这本书,我愿意把它看作成长之书。它像你二十来岁,生活刚刚打开新的篇章,想借此探究下,你会爱上什么人,并遭遇什么伤痛,以及适合什么样的生活,是不是真的如你所愿;它也不是你见惯的鸡汤文艺之书,我不想提供更多的观点给你,它不包含经验、没有教导,故事在书中发生的时候,我也同主角们一样手足无措,不知道该怎么办。

但大多数时候不都这样吗?我们都在说着不知道怎么办时,甩出下一张牌。

人生,就是个落子不悔的大段子。

在我有能力讲一个故事的时候,我愿意把它讲给你听。这里的爱情、梦想、更迭的压力、偶尔狼狈不堪但不乏真心快乐的年轻日子,都是我们终将独自面对,也终将独自珍藏缅怀的。毫无意外。

你并不罕有,但也绝不会被随意替代。珍惜与你相同和不同的人,平静对待那些想要的、不想要的新经历,大概是生命赐予我们的好的事。

这是变冷的十月份,庆祝完一年中大的节日,人们开始返回北京,将每一条街道、每一扇窗户,以及每一个床铺填满。

我继续进行稿件的整理,完成后一次修改。

我爱这儿人和人的关系,爱人和城市的若即若离,爱人和世界的纠缠,爱每个人相遇之初的美好。也愿意相信,每次刻骨的分离,都是因为不再爱,而非彼此了解。

勇于承认情感和人的变化,承认世界的无声运转和基本不变,就可以过得更好一些。

希望主角们好运,永远饱含深情,拥抱永不落空。

希望你也能和这里所有的相遇说声:谢谢有你。

用户评价

这部作品的语言风格,有一种令人惊叹的画面感和音乐性。作者似乎天生就懂得如何调动读者的所有感官。你读到海边,仿佛就能听到海浪的呼啸,闻到咸湿的空气;读到老旧的阁楼,仿佛就能看到尘埃在光束中飞舞的景象。这种具象化的描述,使得故事的背景不再是空洞的布景,而是成为了推动情节发展的重要力量。而且,它的对话设计极其精妙,角色之间的交流往往言简意赅,但每一句看似平常的对话背后,都蕴含着未说出口的深意和历史。这种“留白”的艺术,极大地激发了读者的想象力和参与感,使得读者必须主动去填补那些沉默和空隙,从而与作品产生了更深层次的联结。这绝对是一部值得反复咀嚼,每次都能发现新大陆的文本。

评分翻开这本书,仿佛一下子就被拉进了一个细腻而又充满力量的世界。作者的文字像是一捧温热的溪水,潺潺流过心田,洗去日常的尘埃。那种对人性的洞察力,简直让人拍案叫绝。你能在字里行间感受到人物内心深处的挣扎、渴望与释然,每一个选择都那么真实,让人忍不住去思考自己的人生轨迹。它不是那种高高在上的说教,而是将生活的哲理巧妙地融入到日常的琐碎和深刻的情感纠葛之中。读到某些段落时,我甚至能闻到空气中弥漫着的,仿佛是故事场景里的那种特有的气味,那种身临其境的代入感,是很多作品难以企及的。这本书的叙事节奏也处理得极为精妙,时而舒缓得让你想细细品味每一个词句的韵味,时而又陡然加快,将你卷入命运的漩涡,直到最后一页合上,那种意犹未尽的感觉久久不能散去。它让人在阅读的过程中,不断地与自我对话,重新审视那些被我们忽略的情感重量。

评分这本书的结构处理简直是一场文学的盛宴,作者对于时间线的掌控达到了炉火纯青的地步。它不像很多小说那样线性推进,而是采用了多重视角和穿插回忆的手法,但所有的线索最终都能巧妙地汇聚到核心的情感脉络上,毫不拖沓,反而增强了故事的张力和宿命感。我特别欣赏作者如何将那些看似不相干的生活片段,通过某种难以言喻的情感共振联系起来,构建出一个宏大而又微观的生命图景。阅读的过程中,我常常会停下来,反复琢磨某个比喻或某个场景的设置,发现其背后蕴含的深层含义。它更像是一部精心编排的交响乐,每一个声部的进出都恰到好处,情绪的起伏跌宕,扣人心弦。看完后,感觉自己不仅仅是读了一个故事,更是参与了一场关于“存在”的深度探讨,文字本身就具有了一种雕塑般的美感和永恒感。

评分对我而言,这本书的价值在于它提供了一种罕见的,关于“时间如何塑造我们”的深刻反思。它巧妙地探讨了记忆的不可靠性与情感的永恒性之间的辩证关系。我们总以为时间会冲淡一切,但作者却展示了那些被深藏的瞬间,如何像锚点一样,持续地牵引着我们的现在。阅读体验中,最打动我的是那种对“当下”的珍视感被不断放大的过程。那些我们习以为常、转瞬即逝的日常瞬间,在作者的笔下被赋予了近乎神圣的意义。它提醒着我们,生命的美好与重量,往往就藏匿在那些看似微不足道、稍纵即逝的片刻之中。合上书页,我感受到一种由内而外的平静,仿佛找到了对抗时间流逝的一种温柔而坚韧的力量。

评分我很少遇到一部小说能将“温柔”与“残酷”拿捏得如此平衡。它没有回避生活的阴影,那些关于失去、误解和未竟的遗憾,都被坦诚地展现在我们面前,但作者总能用一种近乎诗意的笔触去描绘这些痛苦,让它们不再是单纯的折磨,而成为了生命成长中不可或缺的一部分。这种坦然接受的姿态,反而给予了读者极大的慰藉。书中对人物内心独白的刻画,简直入木三分,那种旁人难以察觉的细微波动,被文字精准捕捉,让人仿佛能听到自己灵魂深处的低语。尤其是那些关于“选择”和“放下”的探讨,处理得极其克制和高级,没有大喊大叫,全凭意境去感染人。读完后,心头积压着一种沉甸甸的感动,那种感觉,就像是经历了一场漫长而深刻的洗礼,明白了有些拥抱,其意义远超那一刻的温度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有