序 / 3

第一章 身份 / 9

第二章 概念的产生 / 37

第三章 渴望 / 81

第四章 图像 / 145

第五章 方法 / 225

尾 声 / 267

索 引 / 281

译后记 / 285

· · · · · · (收起)

具体描述

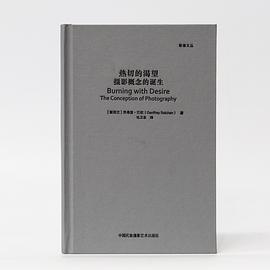

《热切的渴望:摄影概念的诞生》是巴钦教授摄影理论研究方面的重要著作。本书收集了大量与摄影早期实践及其环境有关的材料,通过典型的福柯式的分析,提出了“摄影术的出现并非由技术主导,而是来源于对再现瞬间的渴望”这一核心观点。作者的旁征博引与阐幽发微拓展了我们的视野,对摄影史论的研究深具启发意义。

全书由摄影理论翻译家毛卫东翻译,为方便读者更好地理解原作,对一些重要的学术概念另作了详细批注。本书也因此在保持学术权威性的同时兼具可读性,亦可作为摄影史研究的参考资料。

用户评价

##Too Foucauldian and Derridean, but much better than Tagg. Batchen的“破”挺有力道,“立”的策略则略显讨巧,即:将摄影史(或用Batchen自己的话说,“摄影书写学”)的关注点从“摄影技术的起源”转移为“渴望摄影诞生的话语”。渴望摄影诞生的话语恰好在知识型突变的节点上接连涌现出来,这一点绝非偶然。在这场动荡不安的剧变中,摄影的“原–概念”(proto-)在文化与自然、短暂与永恒、空间与时间、主体与客体的两极间反复横跳,成了一个本雅明式的“辩证”理念。photo-graphy:photo(光)–graphy(写)。“光”与“写”的牢固结合(塔尔博特:“自然的铅笔”),本就是不可能实现的事情。而中间的“–”默默地说明了一切。

评分##巴钦(Batchen)用考古学、谱系学(福柯)和延异(德里达)的方法,解构了摄影的起源与同一性,并以摄影的欲望与话语的建构作为摄影的“源头”,试图拉出一条描述性的摄影(观念)史。不同意书中对后现代主义摄影观只是站在文化/社会一边,并复苏了逻各斯、菲勒斯中心主义的论述。另外,翻译不够好。

评分##Too Foucauldian and Derridean, but much better than Tagg. Batchen的“破”挺有力道,“立”的策略则略显讨巧,即:将摄影史(或用Batchen自己的话说,“摄影书写学”)的关注点从“摄影技术的起源”转移为“渴望摄影诞生的话语”。渴望摄影诞生的话语恰好在知识型突变的节点上接连涌现出来,这一点绝非偶然。在这场动荡不安的剧变中,摄影的“原–概念”(proto-)在文化与自然、短暂与永恒、空间与时间、主体与客体的两极间反复横跳,成了一个本雅明式的“辩证”理念。photo-graphy:photo(光)–graphy(写)。“光”与“写”的牢固结合(塔尔博特:“自然的铅笔”),本就是不可能实现的事情。而中间的“–”默默地说明了一切。

评分##????大概是一个福柯的粉丝看到了另一个福柯粉丝的感觉,某些观点还是挺神奇的,从来都只是把摄影看做一个发明,没把它当做过媒介

评分##????大概是一个福柯的粉丝看到了另一个福柯粉丝的感觉,某些观点还是挺神奇的,从来都只是把摄影看做一个发明,没把它当做过媒介

评分##终于看上中文版了 翻译还不错 非常喜欢这本 能从技法的角度讲得好的太少了 就是太福柯了 令我在阅读过程中满脑子许墨……????

评分##怎么感觉说了半天什么都没说啊?

评分##虽然史实部分看得有点晕,但对后现代主义摄影观念的陈说与反思贯穿全书。作为现代生活的观看与存在方式,对摄影本身的逻辑性的认识要从desire这个点讲起的做法令人信服。以及摄影产生时19世纪对自然、风景、暗箱、时间和主观性概念所发生的动摇的文化背景很有启发。

评分##结构简单但立足点完全踩在众多摄影理论之上(围绕形式主义本体论与后现代主义的二元对立展开摄影史的考古),阅读过程有惊喜有蒙圈,跨学科的并入在带来理念与方法的同时,引申出来的学术储备与翻译难题提高了阅读门槛(尤其对非理论研究者而言)

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有