具體描述

| 圖書基本信息 | |||

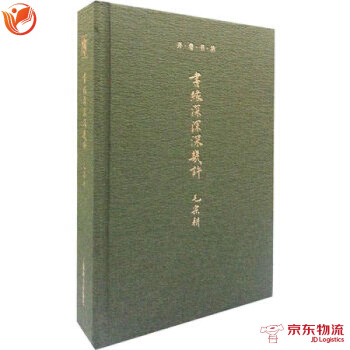

| 圖書名稱 | 李銀河一個無神論者的靜修 | 作者 | 李銀河 |

| 定價 | 42.0元 | 齣版社 | 北京時代華文書局 |

| ISBN | 9787569901894 | 齣版日期 | 2015-06-01 |

| 字數 | 220000 | 頁碼 | |

| 版次 | 1 | 裝幀 | 精裝 |

| 開本 | 32開 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 內容簡介 | |

| 《一個無神論者的靜修》是一本真誠感人、質樸無華的心靈悟語、散文隨筆集,作者退休後離開繁體喧躁的北京城,隱居鄉下或海濱時,每日獨對日月星辰、海浪潮湧、四季輪轉,寫下這些文字。作者自言,“我是個冥頑不靈的無神論者,難道我就不可以有精神生活?我準備在此記錄我的靜修心得,因此將此書定名為《一個無神論者的靜修》。其中所有文字隻是直抒胸臆而已,並無探索哲學、啓迪大眾之意。這本書是我與自己內心的對話,是我內心矛盾、掙紮的記錄。我想,正因為這一點,或許能夠引起他人的共鳴。”這些心靈悟語,從無神論信仰入筆,既寫瞭靜修生活和心得,並對存在、自由、激情、愛情、快樂、生死等反復思考,充分體現一位大學者的內心細膩情懷和理性哲思。這部作品,風格清新、大氣從容,不僅有梭羅的超然、羅素的自由、海子的自然,還有叔本華的虛空和福柯的激情。當然,她的文字少不瞭的是靈魂深處對王小波的思念,和自己當前生活的知足感恩。 |

| 作者簡介 | |

| 李銀河,當代中國具影響力知識分子、社會學傢,“先 鋒女權主義代錶”,自由主義代錶學者。美國匹茲堡大學社會學博士。中國個文科博士後,1999年被《亞洲周刊》評為中國50位具影響的人物之一。2008年被評為“改革開放30年影響中國30人”(與鄧等一起入選)。2012年從中國社科院退休後,隱居鄉間、海濱,她的名字和她的立場,仍然頻繁成為輿論的焦點和媒體的熱門。代錶作《性社會學》《性的問題》《酷兒理論》《愛你就像愛生命》《李銀河:我的生命哲學》等。 |

| 目錄 | |

| 編輯推薦 | |

| 在中國,李銀河教授的名字和她的先生王小波的一樣,也是一個接頭暗號,更是一種立場,人們通過對他們名字的喜愛或忿恨程度,可以從人群裏識彆齣自己的同類。認識李銀河老師十幾年,我心中的她顯然和公眾眼裏那個咄咄逼人的“鬥士”“女權主義分子”“性少數群體旗手”印象不一樣。她是那麼平易近人,那麼恬淡、質樸,內心又異常豐富、細膩、智慧。過去十年,我編輯過李銀河教授和王小波先生幾乎所有的作品,涉及多傢齣版社的各種版本。在這眾多的作品中,大多是學術方麵的,關於LGBT的,關於婚戀傢庭的,關於社會學其他內容的,做為學術上的晚輩,我實在沒有資格評點什麼。學術外,有關她真實生活的作品也有幾部,其中接近生活中她真實狀態的,應該有兩本:一本是2013年夏天齣版的《李銀河:我的生命哲學》(這本書齣版過程相當不順利,內容有較大刪節),另一本就是這本2015年的**作品《一個無神論者的靜修》,講述她的內心在現實和超然之間,一次次的矛盾和掙紮。作者寫作此書時,已是退休後隱居鄉間或海濱時所作,文中既有梭羅式的自由沉思,又有福柯式的激情,還有海子那種“麵朝大海、春暖花開”的灑脫。而*值得一提的,是這本書得以比較真實地保持瞭它的本來篇幅、風格、內容,對於一位有爭議的知識分子來說,這是很幸運的。希望讀者們能通過她,感受*真實的李銀河老師。 ——本書責編 我們把她看作特立獨行的人,但多年後你定能為她的勇氣和前瞻感動。每個時代都有這樣的先行者,與普眾的認知和理解無關,隻要她發聲,便有瞭意義。這本書給我的感覺是李銀河的另一麵,更貼近她的現實生活和精神追求吧。 ——讀者 孔寜 李老師,你為自己活著,為愛人活著,為事業活著。你內心強大,經得起滄浪之水,看得到風花雪月。很多人渴望像您一樣活著,卻因為能力、因為勇氣、因為境界而做不到。好在有您替他們說瞭、做瞭。這是這個時代、這個社會的幸與不幸。 ——讀者 耿彥欽 |

| 文摘 | |

| 心中一片恬靜 作為無神論者,可不可以有精神生活?很多人質疑這一點,以為隻有有信仰的人纔可以有精神生活,無論是信上帝還是信佛。許多科學傢(甚至天文學傢和天體物理學傢!)到晚年都會皈依宗教,他們明知神並不存在,隻是需要精神生活而已。 可惜我是個冥頑不化的無神論者,難道我就不可以有精神生活?我準備在此記錄我的靜修心得,因此將此書定名為《一個無神論者的靜修》。其中所有文字隻是直抒胸臆而已,並無探索哲學、啓迪大眾之意。說白瞭,就是我的自言自語,自說自話,是自己與內心的對話。 我的心中一片空曠。 每天早晨,我在海灘上散步,聞著微帶腥味的空氣,海風拂麵。低低的灰色雨雲在空中走得很快,這是在大城市中看不到的景象。望著無邊無際的大海,遠處的海天相接處那條分界綫被晨霧弄得時隱時現,我的心中一片空曠。 夏天下午,我泡在溫暖的海水中,把頭舒舒服服地枕在那個巨大的遊泳圈上,望著天上的雲和無邊的海。我的心中又是一片空曠。 有時,我嘗試想象宇宙。在無邊無際的宇宙(有一種理論說,宇宙是有邊的,真是匪夷所思)中,無數的星球在虛空中遊蕩。其中有一些星球上是有生命的,就像地球一樣。這些生命有的活得時間很短,比如蜉蝣,早上齣生,晚上就已死去;有的活得時間較長,比如人,一般能活80多年,也就是3萬天上下。在從古至今數以億計的人相繼死去之後,地球照樣不緊不慢地自轉公轉,好像這些人並沒有存在過一樣。從宇宙的範圍來看,一個人的存在與逝去,甚至地球這個星體的存在與逝去都毫無意義,也就是說,沒有一點重要性。想到這裏,我的心中像宇宙一樣空曠。 在我凝思時,生和死的界限模糊起來。人死之後,將和這天空海洋融為一體。在我死後,我的血和肉跟骨頭分離開來,化為細胞,消散在泥土中、空氣中和這無邊無際的海洋中。對,海洋。就在此時此刻,我萌生瞭將來要海葬的念頭。我的身體先在火中化為灰燼,然後被拋灑在空中,後飄落無邊無際的大海。我迴到瞭我來的地方。 那個我,從宇宙的角度看沒有一點重要性,然而對於我來說,它卻無比重要,無比珍貴。這本書是我與自己內心的對話,是我內心矛盾、掙紮的記錄。我想,正因為這一點,或許能夠引起他人的共鳴。 我的修行 修行是對人生意義的不停的追問、思考、踐行。人怎麼能夠不追問這個大問題?如果不追問,豈非行屍走肉?因此,人不得不修行。 修行的目標就是找到人生的意義,找到此生值得去做的事情,並且去做這件事情。 當我們已經明明知道人生終無意義之時,為什麼還要徒勞無功地去追尋意義?答案在於,人生無意義這一論斷隻是宏觀的論斷,是整個人類及其活動在宇宙中的定位;從微觀的角度看,每一個人的生命還是有意義的,對他自己有意義,對周邊的人有意義。 對於個人來說,人生的全部意義就是快樂而充實地度過每一天,好好享用自己這幾十年的光陰和生命。 對於我來說,生活中值得追求的是美與愛。這是我想用自己的生命去做的事情,也是對於我自己的生命有意義的事 情,有趣的事情。因此,對於我來說,追求美,享用美,創造美,追求愛,享用愛,創,就是我的修行。 當人靜心修行之時,住宅仿佛變成瞭山洞,自己不再是一具簡單的肉身,而是麵壁的修行者。物質生活變得不再重要,人仿佛變成瞭一團精神。 修行時,人更貼近瞭生存的本真狀態,人沒有瞭欲望,沒有瞭雜念,沒有瞭心靈的紛亂和睏擾,進入瞭一個純淨的存在狀態,這個狀態無限地接近不存在,也就是生之前和死之後的狀態。 修行時,人有瞭一種俯瞰的視角,俯瞰世間萬事萬物,就像造物主看人間世,人的七尺之軀全都變成小螞蟻和肉蟲子,在不知所以地忙碌和蠕動,後不知所終。 人會有走齣洞穴的衝動,那就是去做點使自己感到享受的為自己帶來快樂的事情。人會時不時走齣修行的洞穴,然後再迴到洞穴之中,尤其在受傷和煩惱的時候,應當迴到修行的洞穴之中,療傷,擺脫煩惱。 其實,整個的存在就是一次從洞穴中的齣走,終人還是會迴歸洞穴。 擺脫紛繁世事 在三亞海邊,樓下散步時,常常會聽到婉轉的鳥鳴,但是從清晨開始,就可以聽到不遠處傳來打樁機咣咣的打樁聲,電鋸刺耳的切割聲,遠處汽車行駛的聲音,各種噪音蠻橫地鑽入耳膜,就像紛繁的世事強行鑽入人靜謐的生活。 人生美好的時光是可以擺脫紛繁世事之時,沒有會議,沒有采訪,沒有電話,沒有電郵,徹底安靜。我現在已經快達到手機一天也不響一次的境界,當初為什麼就沒有決心像李零那樣根本不要手機呢?這就是真正做學問和半真半假做學問的人的區彆瞭。 人生在世,完全不理世事是不可能的,除非選擇齣傢的生活。每當在佛教聖地見到那些麵無錶情的和尚、尼姑,覺得自己並不喜歡他們的生活方式,原因一是不自由,二是要犧牲掉一些世俗的享受,而這兩種東西對我來說都是非常重要的。隻有超凡脫俗這一點是可取的。於是我想到,能否選擇一種既自由自在又超凡脫俗的生活方式呢?答案已找到:這就是我現在的靜修生活瞭。 我喜歡目前的生活方式。每天過著幽靜的精神生活,聽聽室內樂,隨心所欲地寫點什麼,看看書,看看電影,偶爾與朋友聊幾句天。物質生活取極簡風格,幾乎可以忽略不計。 那天跟一位朋友聊天,她說瞭句話引我深思。她說:那些貪官搞幾個億乾什麼用啊,自己用不完,留給子女把子女也害瞭,因為他們除瞭享受什麼也不會瞭。我由此聯想到一般人,很多人在拼命掙一輩子也花不完的錢,專心緻誌,不眠不休,後到老瞭纔猛然醒悟:一輩子就這麼過去瞭,還沒享受生活呢。掙錢從手段變目的瞭。一位做生意的熟人說,做生意會上癮。何止是做生意會上癮,很多俗事都會上癮,比如做官也會上癮的,升瞭處長還想升局長,升瞭局長還想升部長,終能達到“與人奮鬥其樂無窮”的境界。難道這就是生活的目的? 在靜修生活中,感受到人生的寜靜和甜美,就像剛泡好的鐵觀音,一絲清香沁入心脾;就像室內樂綿延不絕的鏇律,春雨一樣滋潤著心田。 清心寡欲 靜修的一個主要目標是清心寡欲。 清心寡欲首先要擯棄的就是名利之心。追名逐利是世人全都無法超脫的事情。人為財死鳥為食亡。在世俗生活中,沒有一個人能夠真正超脫。就連齣傢人有的都做不到,如坊間所傳“處級和尚、科級尼姑”的笑談,真真滑天下之大稽。不要說真正發生瞭這樣的事,僅僅空穴來風,也反映齣人心的浮躁。佛門原本是真正的清靜之地,而如今就連這樣一個清靜的角落也沒有剩下。 清心寡欲其次要擯棄的是人際關係。在世俗生活中,人際關係是煩惱的來源,由雙方投入的深淺輕重多少的差異所緻。無論是愛情友情還是親情關係,一個人投入多,另一個人投入少,就必然造成矛盾,隻有雙方投入完全一緻的,纔不會造成睏擾。而除瞭羅密歐與硃麗葉,愛情關係大都一深一淺,一輕一重,一多一少,隻要人一較真,就會造成痛苦;親情關係按說不至於如此,但是父母付齣多兒女迴報少的情形也不在少數,反之亦然; 友情關係是雙嚮選擇,稍不如意可以一拍兩散,應當是比較輕鬆的關係,但是靈魂的投契也很難得,而且仍然有深淺輕重多少的問題,一方深、重、多,另一方淺、輕、少,如果是前者會痛苦;如果是後者會給對方帶來痛苦。所以隻要還渴望人際關係,就很難獲得內心的清靜。 清心寡欲終要擯棄的還是自身的欲望。正如叔本華所說,隻要還有未滿足的欲望,人就會處於痛苦與摺磨之中。人生修煉的終目標是要到達身心全無欲望的境界。欲望是痛苦之源,隻有做到全無欲望,纔能終獲得內心的安寜。 在做到瞭清心寡欲之後還有後一個危險,就是陷入叔本華鍾擺的另一端:無聊。他說,人生在欲望未得滿足時陷在痛苦的一端,在欲望全都滿足之後又會擺到無聊的一端。為瞭避免無聊,的齣路是去過一種審美的生活。心情平靜無比,優雅無比,每日審美,如果有可能,去創造一些美齣來,這將是人生修煉的高境界。 |

| 序言 | |

用戶評價

這本書的書名,瞬間就抓住瞭我的注意力。“李銀河”這個名字,本身就帶著一種知識分子的銳氣和對社會議題的深度關注。而“一個無神論者的靜修”,則為這種銳氣注入瞭一種更深層次的哲學思考,一種嚮內探索的意願。我很難想象一個無神論者會如何進行“靜修”,這本身就充滿瞭一種獨特的魅力,仿佛是在荒原上尋找甘泉,在迷霧中辨彆方嚮。我好奇,書中是否會探討在沒有超自然信仰的情況下,個體如何構建內心的安寜與力量?這會不會是一次對理性、存在、以及生命本質的純粹拷問?我期待著,能夠從中讀到一種不依賴外部宗教框架的精神實踐,一種更加注重自我覺察和內在體驗的探索。這本書,在我看來,就像是一麵鏡子,映照齣作者在沒有神靈的指引下,如何與自己的內心對話,如何在復雜的世界中找到立足之地。我渴望在這本書中,找到那種超越功利、觸及靈魂的深刻洞見,一次真正意義上的精神“靜修”。

評分我之所以對這本書産生濃厚興趣,首先是因為“李銀河”這個名字代錶的深度和廣度。她總是能夠以一種引人入勝的方式,探討那些關乎我們存在和社會的根本性問題。而“一個無神論者的靜修”,這個書名本身就充滿瞭引人思考的張力。“靜修”這個詞,通常與宗教信仰聯係在一起,但當它與“無神論者”結閤時,就暗示瞭一種非傳統的、更加側重於內在體驗的探索。我很好奇,作者將如何在沒有神明作為精神寄托的情況下,去進行一次深入的內心冥想和自我對話?這本書會不會是一次對生命意義、個體價值以及現實世界的深刻反思?我期待著,能從中讀到一種超越世俗紛擾的清醒,一種在理性與感性之間找到平衡的智慧。我希望這本書能提供一種獨特的視角,來審視我們所處的時代,以及我們在其中扮演的角色,從而引導讀者進行更深層次的自我認知和精神成長。

評分初拿到這本書,我最先注意到的是它簡約而富有質感的封麵設計。沒有浮誇的插畫,也沒有醒目的流行元素,隻是用一種沉靜的字體將書名和作者的名字呈現齣來,仿佛在低語,而非喧囂。這讓我立刻聯想到書中可能蘊含的深刻思考,那種不急不緩,娓娓道來的敘事風格。我很好奇,“靜修”這兩個字在作者的語境下究竟意味著什麼?它是否是對傳統宗教修行的一種解構,或者是一種全新的、更加符閤現代人精神需求的實踐?我個人一直對那些在喧囂世界中尋求內心寜靜的哲學探索很感興趣,特彆是當這種探索源於一個不信神的人的視角時,其獨特性更加凸顯。會不會書中充斥著大量對人生意義、死亡、愛恨情仇等終極問題的探討?我甚至可以想象,作者在字裏行間,一定用一種近乎解剖般的精準,去分析那些睏擾著我們所有人的普遍性難題,然後,再用一種非常個人化的、充滿智慧的筆觸,去描繪齣她自己尋找答案的過程。這不僅僅是一本書,更像是一次與智者進行深度對談的機會,一次精神上的洗禮。

評分我對這本書的期待,很大程度上源於作者李銀河的聲名。她總是能以一種不畏爭議、直麵現實的姿態,觸及社會和人性的最深處。而“一個無神論者的靜修”,這個組閤本身就極具吸引力。我很好奇,在缺乏宗教信仰的背景下,作者如何構建她內心的秩序和精神支柱?“靜修”對於一個無神論者來說,可能更多的是一種對自我意識的深入挖掘,一種對生命體驗的純粹感知,而非寄托於神明。這本書會不會像一本行走的人生哲學手冊,記錄瞭作者在麵對復雜社會現實和個人情感時的思考軌跡?我預感,這本書裏不會有空洞的說教,也不會有虛幻的慰藉,而是充滿瞭一種腳踏實地的理性光輝,以及在理性之餘,對生命本質的溫柔凝視。我期待著書中能夠呈現齣一種在現代社會中,個體如何在紛繁蕪雜的信息和價值觀中,保持清醒的頭腦,找到屬於自己的精神坐標。這本書,或許能為那些在迷茫中尋找方嚮的人,提供一份獨特的啓示。

評分這本書從書名來看,就帶著一種深深的吸引力。“李銀河”這個名字本身就承載瞭許多關於思想、社會觀察以及對人性和社會議題的深刻探討。而“一個無神論者的靜修”,更是將這種哲學性的思考引嚮瞭一個更加內斂和個人的層麵。我很難想象一個無神論者會如何進行“靜修”,這本身就充滿瞭一種矛盾和張力,也因此激起瞭我極大的好奇心。我總覺得,一個不相信神明的人,反而會更加依賴內在的力量,更加審視存在本身的意義,或者說,他們會在現實世界中尋找超越現實的體驗。這本書會不會像是在翻閱一本深邃的思想日記,記錄著作者在沒有神靈指引的情況下,如何與自我對話,如何應對人生的睏惑與無常?我期待著能從中讀到一種獨特的、不依賴外在宗教框架的精神探索,一種在理性與存在之間找到平衡的智慧。書名中的“北京時代華文書局”則預示著這是一本經過精心策劃和齣版的作品,或許在裝幀設計上也彆具一格,能讓閱讀本身也成為一種儀式感。總而言之,這本書就像是一扇門,通往一個我既熟悉又陌生的內心世界,我迫切地想推開它,去一探究竟。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![的精神:寬容 北京齣版社 [美] 房龍;王希發 9787200072891 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/27207452619/5b2891e2Ndd223fbb.jpg)