具体描述

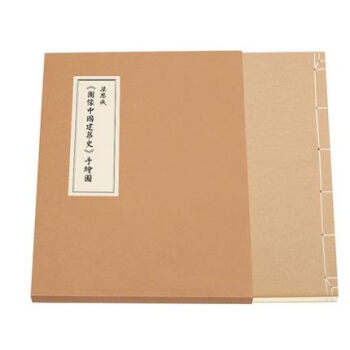

梁思成《图像中国建筑史》手绘图

规格:385×300毫米 内文:75克仿古轻型纸 页数:35页 装帧:筒页线装 出品:读库

本书源自梁思成先生绘制的《图像中国建筑史》插图。原件已由林洙先生捐献给国家图书馆,为这次出版,林洙先生特意请国图翻拍了原作交由我们使用。可以毫不夸张地说,本次印制出来的图案,其清晰度、还原度,已经远好于当年美国麻省理工学院出版社出版、并获当年“全美优秀出版物”荣誉的首版《图像中国建筑史》插图。

一九三一年,梁思成与中国营造学社的同仁开始对中国古建筑展开系统的考察与研究,得以在此基础上大致廓清了中国古代建筑的发展脉络。一九四四年抗战胜利前 夕,在四川南溪李庄,梁思成完成了他平生第一部《中国建筑史》的书稿;两年后,又完成了英文版的《图像中国建筑史》(A Pictorial History of Chinese Architecture)书稿。 从某种程度上说,这本图解中国古代建筑史著作的成功,很大程度上得益于其丰富而翔实的插图。 梁思成笔下的中国古建筑测绘图,一方面秉承了西方建筑学的制图手法及其蕴含的西方古典主义美学精神,另一方面又创造性地融入了中国传统工笔和白描的技巧, 更好地呈现出中国古建筑独特的美感,这在世界建筑史经典著作的插图风格中也可谓独树一帜。另外,从这批图纸中还可以清晰地勾勒出中国古代建筑史的概要,即 便不看任何说明文字,单是欣赏这批插图,也能对中国古建筑有个粗略的了解。尤其是当中许多专门绘制的“综合集成式”插图——把一批经典建筑或者单座重要建 筑的不同图纸,通过精心安排的构图,组合成一幅完整的大图,并且在图中加入中英文双语解说,图文并茂,信息量很大。可以说,这批图纸既是赏心悦目的画作, 更是对古人营造秘诀的图解。 此次在林洙先生帮助下,读库将其中五十九幅宝贵的手绘建筑图纸重新修复,展现在读者面前,相信喜爱中国古建筑的人都能从中获得美的享受,也希望可 《〈图像中国建筑史〉手绘图》采用线装,开本较大, 385×300 毫米,邮寄中容易出现折损,我们制作了一个牛皮纸函套来保护,并做了一个小题签,也方便大家日常收纳之用。此封套主要起保护作用,请各位不要求全责备。 以给当下的建筑业人士和建筑系学子提供丰富的养分和借鉴。 《〈图像中国建筑史〉手绘图》所用封面纸同《佩文斋耕织图》和《佛说阿弥陀经》一样,是一种带纹路的特种纸,绵软有韧性,质感很好。 内文用的是 75g 仿古轻型纸,全书一共三十五张筒子页。 内页的纸色微微泛黄。 与《读库》比比大小。 《〈图像中国建筑史〉手绘图》同 《佛说阿弥陀经》与《佩文斋耕织图》开本一样,是迄今我们做的尺寸大的一个系列。 青年学者王南从梁思成先生一手创办的清华大学建筑系毕业,目前在清华大学建筑系任教,为《〈图像中国建筑史〉手绘图》写了一篇前言,介绍这套手绘建筑图纸。

.....

用户评价

拿到梁思成先生的《图像中国建筑史》手绘图线装版,我感觉就像是得到了一件穿越时空的艺术品。它的装帧方式,是那种带着古意的线装,每翻一页,都能感受到纸张的质感,以及那份来自过去的厚重。我特别喜欢的是,这本书完全没有那种现代出版物常见的浮夸设计,一切都回归到最本真的状态,专注于呈现梁先生原初的手稿和文字。当第一幅手绘图展现在眼前时,我真的被震撼到了。那些线条,每一个都充满了力量和生命力,仿佛在讲述着一座座古建筑的故事。我对着图,仿佛能看到它们曾经矗立在山巅,辉煌于宫廷,又或是静默于乡村。梁先生不仅仅是在绘制建筑的结构,他是在描绘中国古代的智慧,描绘一种生活方式,一种与自然和谐共处的美学。这本书,让我对中国建筑的理解,不再局限于书本上的概念,而是变得鲜活,变得有温度。

评分这本书到手后,我最先被吸引的是它那份沉甸甸的仪式感。不同于市面上随处可见的精装或平装书,这本《图像中国建筑史》采用了线装的古朴设计,纸张泛着温润的米黄色,边缘的处理也带着古风的考究,拿在手里,就有一种穿越回古代书院的感觉。我小心翼翼地解开书签的细绳,翻开书页,第一眼看到的是那些细腻到发丝般精度的手绘图。梁思成先生的画功,早已不是惊叹二字可以形容的了。他不仅仅是建筑学家,更是一位伟大的艺术家。每一幅图,都像是将一座古建筑活生生地从历史的长河中捞了出来,立在了眼前。从斗拱的层叠,到飞檐的翘曲,再到屋顶的脊兽,每一个细节都栩栩如生,充满了生命力。而且,这些图并不是冰冷的结构图,其中蕴含着对建筑空间、比例、甚至是中国人审美情趣的深刻理解。我能想象到梁先生当年在案前,挥毫泼墨,一丝不苟地勾勒这些图景时的情景,那是一种多么虔诚的创作。

评分拿到这本《图像中国建筑史》手绘图线装版,心情就像挖到了宝藏一样。梁思成先生的名字本身就自带光环,他留下的不仅仅是文字,更是那些倾注心血绘制的图稿,那是时代的印记,也是中国建筑灵魂的具象化。这本书的装帧,选择了传统的线装,触感温润,翻阅间仿佛能听到纸页摩擦的古老低语,这本身就是一种对传统的致敬。拆开包装,一股淡淡的墨香扑面而来,瞬间将人拉回到那个年代。打开第一页,映入眼帘的是那些精细入微的手绘线条,它们不是简单的图解,而是对建筑生命力的捕捉。每一个节点,每一处比例,都凝聚着梁先生对中国传统建筑深沉的爱与严谨的考究。即使是不懂建筑专业的朋友,仅仅是看着这些图,也能感受到中国古代建筑的恢弘与细腻,那种跨越时空的对话,让人心潮澎湃。这本书不仅仅是一本建筑史,更像是一部可视化的哲学,它在讲述建筑的演变,也在诉说着中华民族的精神内核。

评分这本书的到来,对我来说,是一种意外的惊喜,更像是一种精神上的洗礼。拆开它的时候,我就被那份质朴而又不失庄重的线装设计所打动。这种古老的装帧方式,仿佛本身就蕴含着对知识和传统的敬意,与《图像中国建筑史》这本书的内容本身形成了完美的呼应。当我翻开书页,看到梁思成先生亲笔绘制的手绘图时,我才真正明白,什么叫做“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。这些图,不仅仅是建筑的构件展示,更是梁先生对中国传统建筑几十年如一日的沉潜研究和深厚情感的凝结。每一笔、每一画,都充满了匠心与温度,能够直观地感受到中国古代建筑的精巧工艺和独特韵味。这不仅仅是一本图册,更是一份珍贵的文化遗产,它以最直观、最动人的方式,向我们展现了中华建筑的博大精深,让我对先辈的智慧充满了由衷的敬佩。

评分这本《图像中国建筑史》手绘图线装版,在我手中,不仅仅是一本书,更像是一个连接过去与现在的桥梁。拿到它的时候,我就被它那种古朴典雅的线装所吸引,它不像现代的书籍那样张扬,而是散发出一种沉静而有力量的气息。翻开书页,那一张张由梁思成先生亲手绘制的图稿,仿佛有生命一般跃然纸上。我反复地欣赏着那些线条,它们精确地描绘了中国古代建筑的每一个细节,从宏观的整体布局,到微观的斗拱结构,都一丝不苟,充满了科学的严谨和艺术的美感。更重要的是,这些图不仅仅是冷冰冰的图纸,它们背后蕴含着梁先生对中国建筑文化的深刻理解和热爱。通过这些图,我仿佛能“看”到一座座古建筑在历史的长河中兴衰起伏,也能“听”到它们无声地诉说着属于自己的故事。这本书,让我对中国建筑的认识,从抽象的概念,上升到了具体、感性的层面。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有