具体描述

目录

关于此书

第一部:自我

个人

大熊猫的女儿 1

拥有堂吉诃德的傻劲 6

让人受不了的精英主义 9

“卧薪尝胆” 13

一个遵循佛法的无神论者 17

友情与孤独 21

外在美与内在美 25

我是运动狂 29

我为什么选择单身 33

家庭

欧思礼路的简朴生活 37

温馨而快乐的生日 40

举家出游 44

父母的爱情故事 48

心疼母亲所受的苦 52

当逻辑在爱面前崩溃 56

我的娘惹祖母 60

关于显龙的家书 64

学业和工作

父母从未给我压力 69

虎妈式教育 73

我心目中好的补习老师 77

所谓医者仁心 81

医疗体系助长的歪风陋习 85

“人类伟大的医院”没能教会我的事 89

医生不该走昂贵的捷径 93

与父亲同行

与父亲同行 97

新加坡人到中国 101

蓦然想起沦陷岁月 105

经得起时间考验的古老国度 108

华府寄简 111

第二部:国家

领导力

建国功臣 116

钱所买不到的 120

无名英雄 124

愿Y世代在逆境中成长 128

莱佛士生为何给人这般印象? 132

无私奉献——我的故友巴拉吉 136

与众不同并非选择 141

国家认同感

我为什么要留在新加坡 144

国庆日庆典 148

为什么怀念北京和伦敦? 152

不是中国人,也不是西化的华人 156

先是新加坡人,后是华人 160

种族与文化

Y世代和新自恋主义 164

让人摸不着头脑的取名偏好 168

勿落入过度政治正确的陷阱 172

真正抛开种族偏见 176

事业

选一条更有人情味的艰难道路 180

令人费解的判决 184

有尊严地离去 186

谁来关心看护者? 188

医疗护理不是商品 192

加强管制医生的贪婪行为 196

美颜与医学丑陋的一面 199

我为何反对举办奥运会 203

性别歧视与新航空姐 207

教育

要有优质非精英式学前教育 211

改进小六会考制度 215

毫不奏效的双语政策 219

别执意让孩子补习 223

把品格教育做好 226

外事

新加坡需要外来人才 230

吸引人才的错误方式 234

来自沙巴的卡达山清洁工 239

善良的新西兰人 243

澳大利亚人比从前开明 247

迈克菲助我躲过牢狱之灾 250

自由的另一面 254

后记

怀念母亲…… 258

怀念父亲…… 262

新加坡人的关怀感动了我 267

为全国各界的悲痛而感动 271

延续父亲的精神 276

到托格汉诺克瀑布公园散心 280

在这特别的日子说声谢谢 284

没有爸爸的国庆日庆典 288

鸣谢 293

词汇表 294

索引 298

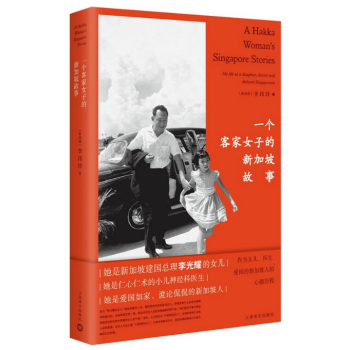

内容简介

《一个客家女子的新加坡故事》为新加坡已故著名政治家李光耀的女儿李玮玲的回忆录。李玮玲在过去十多年间一直为新加坡《海峡时报》和《星期日时报》的专栏撰稿,本书从其约180篇专栏文章中选取75篇,设“自我”与“国家”两大部分,分“个人”“家庭”“学业和工作”“与父亲同行”“领导力”“国家认同感”“种族与文化”“事业”“教育”“外事”十章,组成回忆录,副题“作为女儿、医生、爱国的新加坡人的心路历程”,讲述自己作为客家女子、作为李光耀的女儿、显赫政治家族中一员的成长过程,自己与父母、兄弟的相处,也讲述她作为脑神经科医生、教授,对事业的投入,对国家医疗体系、公共卫生政策、学前儿童教育的思考,更有她作为爱国的新加坡人,对一切关乎新加坡和新加坡人的事务的思虑,如国庆日庆典、教育的精英主义、职场的歧视行为等等。

女儿

“你母亲和我或许出于私心,乐意看到你不嫁人,继续留在我们身边照顾我们终老。但你会感到孤独。”

——李光耀对自己的女儿的忠告

“我知道你会更想看到我结婚生子,但我没有遗憾。能在你和妈妈的晚年照顾你们,我没有遗憾。”

——李玮玲

医生

“我行医已有三十年。在这段时间里,医学技术已取得巨大的进步与突破,但医者的价值观却似乎大不如前。医生重要的是要有同理心。如果我们能将心比心了解病人感受的疼痛与苦楚,我们就会尽力帮助他们,并把他们的福祉看得比什么都重要。”

爱国的新加坡人

“我选择以新加坡为家,因为新加坡是我效忠的国家。我们要勇于走出属于自己的路,不要盲目跟随殖民地统治者或祖先家乡的脚步。

我是一个新加坡华人,先是新加坡人,后是华人。”

作者简介

李玮玲Lee Wei Ling(1955- )

出生于新加坡,新加坡建国总理李光耀之女。

毕业于新加坡国立大学医学院,曾在美国哈佛大学医学院附属麻省总医院和加拿大多伦多儿童医院接受小儿神经科培训,2004至2014年间担任新加坡国立脑神经医学院院长,目前是该医学院的小儿神经科高级顾问医生。

用户评价

这本书的结构布局堪称精妙,它没有采用那种线性、平铺直叙的叙事手法,反而像是一张由无数光影交织而成的网。作者巧妙地利用不同人生阶段的片段进行跳跃和穿插,这种非线性的叙述方式,极大地增强了故事的张力和可读性。每一次时间的跳跃,都伴随着心境的微妙转变,读者需要在不同的时空碎片中自己去拼凑出完整的意义。这种阅读体验是主动的、充满探索欲的,而非被动的接受信息。此外,她对语言的运用达到了炉火纯青的地步,文字时而如清泉般涓涓细流,温润人心;时而又如同利剑般直指核心,毫不留情。这种风格上的巨大跨度,完美地契合了人物在不同身份切换时所面临的内在冲突与外在压力,让人不得不为作者文字驾驭能力喝彩。

评分这本书的叙事魅力简直令人难以抗拒,作者似乎拥有一种魔力,能将生命中的每一个细微瞬间都打磨得熠熠生辉。我尤其欣赏她那种不动声色的力量,那种在娓娓道来中,不动声色地将复杂的时代背景与个人的情感纠葛编织在一起的能力。读着读着,我仿佛被拽入了一个既熟悉又陌生的世界,那种身处变迁洪流中的无力感和个体奋力求存的坚韧,都清晰可辨。她对细节的捕捉极其敏锐,无论是对故乡山峦的描摹,还是对异乡都市脉搏的感知,都充满了真挚的情感和精准的观察。这种对“在路上”状态的深刻体悟,远超出了一个简单的回忆录所能达到的深度。它更像是一面镜子,映照出无数漂泊者在寻找“根”与“立足之地”时所经历的心路挣扎与最终的和解。整本书读下来,留下的是一种沉甸甸的满足感,仿佛自己也跟随主人公一同走过了一段漫长而意义非凡的旅程。

评分从文化冲击和身份认同的角度来看,这本书提供了一个极其宝贵的研究样本。作者不仅记录了个人在跨越地域文化界限时所经历的困惑与适应,更深刻地探讨了“家园”的本质。她笔下的“家”,不再是一个固定的地理坐标,而是一个不断被重新定义的概念,是记忆、责任和期许的集合体。这种对身份多重性的坦诚剖析,尤其能引起那些身处全球化背景下的读者的强烈共鸣。她似乎毫不畏惧地撕开那些关于“归属感”的温情面纱,直面那种“两边都不是”的漂浮感,并最终找到了属于自己的立足点——那份立足点并非建立在遗忘过去之上,而是建立在勇敢地拥抱所有过往经验之上。这种内心的整合过程,是全书最引人入胜的哲学深度所在。

评分抛开内容和主题不谈,单就其叙事节奏的掌控力而言,这本书也是一本教科书级别的范本。作者深知何时该加速,何时该放慢脚步,以便让情感在高潮处充分酝酿。例如,在描述关键的转折点时,她的笔触会变得异常凝练,寥寥数语便能营造出山雨欲来的紧张氛围;而在描绘那些宁静的、内省的时刻,文字则会变得舒展而悠长,充满画面感。这种对节奏的精准控制,使得整本书读起来张弛有度,丝毫不会让人感到疲沓或拖沓。它成功地将个人史诗的宏大叙事与日常生活琐碎的细腻描摹完美地结合起来,最终呈现给读者的是一种既有深度又有广度的阅读体验,让人在合上书本后,久久不能平复心中的波澜,回味无穷。

评分这本书最打动我的地方,在于它所展现出的那种近乎苛刻的自省精神。作者的笔触冷静而客观,即便是回顾那些可能令人感到难堪或遗憾的时刻,她也保持着一种近乎外科手术般的精确度去解剖自己的动机和选择。这种不回避、不粉饰的勇气,使得整部作品充满了重量感和真实性。它不是那种一味歌颂成功的励志文本,而是一部关于如何在重压之下保持清醒、如何与自己的局限性共存的诚实记录。每一次重大的抉择背后,都隐藏着无数个不眠之夜的权衡和取舍,这些细微的心理斗争被她捕捉得淋漓尽致,让读者在钦佩其成就的同时,更能理解其背后的艰辛付出与挣扎,从而建立起一种更深层次的共情连接。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有