具体描述

基本信息

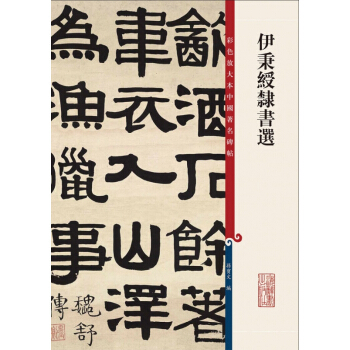

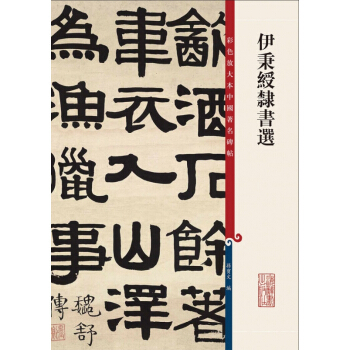

- 商品名称:伊秉绶隶书选

- 作者:编者:孙宝文

- 定价:48

- 出版社:上海辞书

- ISBN号:9787532650705

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-04-01

- 印刷时间:2018-05-30

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:8开

- 包装:平装

- 页数:31

内容提要

在清代书坛上,碑学中兴。以桂馥、邓石如、伊秉绶、何绍基、吴让之、陈鸿寿、赵之谦等人为代表的**书家,将隶书艺术推向了新的高峰。其中,伊秉绶的隶书,可谓独树一帜,成就非凡。清人赵光《退庵随笔》有评:“伊墨卿、桂未谷出,始遥接汉隶真传。墨卿能拓汉隶而大之,愈大愈壮。”本书收其隶书隶《晋书》句立轴四幅,每幅纵六十六点五厘米,横四十一厘米,曾为日本私人收藏。其中《刘竧传》和《魏舒传》两幅,曾在北京匡时二〇一四年春拍出。有方家评说四幅立轴: 用笔沉雄厚重,字字重心平稳,气魄宏伟,刚中寓柔,柔中见刚,令人回味。本书还收其隶书临《韩仁碑》、《衡方碑》、《西狭颂》等书轴。临《韩仁碑》藏于日本,规格不详。临《西狭颂》轴藏于天津博物馆,纵一百一十九点六厘米,横四十一厘米。临《衡方碑》为私人收藏,纵一百三十七点五厘米,横五十一厘米。此外,本书还收其隶书临《魏受禅碑》钟心一幅,纵七十三点五厘米,横一百三十三点五厘米。

作者简介

孙宝文,原吉林文史出版社副社长,长期致力于中国传统书法艺术的搜集、整理、研究,已出版《馆藏国宝墨迹》系列、《历代拓本精华》系列、《彩色放大本中国**碑帖》系列等书法碑帖类图书百余种。

用户评价

这本《伊秉绶隶书选》带给我的,远不止视觉上的震撼。在品读的过程中,我仿佛能够感受到伊秉绶先生在创作时那种严谨又不失洒脱的态度。书中的每一幅作品,都经过了精心的筛选和呈现,无论是细节的处理,还是整体的布局,都堪称典范。我尤其喜欢他隶书的结体,那种在平正中求变化,在厚重中藏灵动的高妙之处,真是令人叹为观止。它不像有些书体那样容易显得刻板,而是有一种内在的生命力在涌动,仿佛每个字都在舒展腰身,展现着它独特的风姿。

评分翻开《伊秉绶隶书选》,我仿佛走进了一个充满历史厚重感的殿堂。书页的质感极佳,拿在手里就能感受到那种沉甸甸的匠心。伊秉绶的隶书,在我看来,最大的特点就是那种“力量感”。他的笔画粗壮有力,却又不会显得臃肿,反而有一种刚毅挺拔的气势。那些横画仿佛饱含着力量在蓄势待发,竖画则如同山岳般巍峨不动。每当我凝视着这些字,都会不由自主地想象到伊秉绶在案牍劳形之余,挥毫泼墨,将心中那份对汉隶的理解和对古法的尊重,尽数倾注于笔尖。

评分终于拿到这本《伊秉绶隶书选》了!拿到手的那一刻,就被它沉甸甸的分量和那股子古朴雅致的气息给镇住了。书的封面设计非常简洁,却又透着一股不凡的品味,那种淡淡的墨香,仿佛能穿越时空,直接将我带回到伊秉绶所处的那个时代。迫不及待地翻开,那一个个遒劲有力、端庄大气又富有奇崛变化的书法作品映入眼帘,真是让人心生敬畏。我一直对隶书情有独钟,尤其欣赏那种厚重又不失灵动的线条,而伊秉绶的隶书,恰恰完美地诠释了这一点。

评分这是一次极其令人愉悦的阅读体验,与其说是“读”书,不如说是“赏”书。书中的每一页都仿佛经过精心雕琢,字体排版、纸张选择,乃至装帧设计,都透露着一种对艺术的尊重和对读者的体贴。我反复摩挲着那些拓片,试图去理解伊秉绶运笔时的心境,感受他如何将篆书的古朴与汉代隶书的飞动巧妙融合,又如何在端庄中注入一股独属于他的雄健与古拙。每一个字,都仿佛有了生命,都在无声地诉说着历史的沧桑和书法的魅力。

评分当我终于静下心来,开始细细品味这本《伊秉绶隶书选》时,我被一种前所未有的艺术体验所包围。这本书的装帧本身就足以让人眼前一亮,那种复古而又精致的设计,让人在翻阅之前就心生期待。而当你真正进入书中,那些由伊秉绶先生留下的墨宝,更是如同珍宝一般,散发着耀眼的光芒。他的隶书,有着一种与众不同的气韵,既有汉碑的雄浑厚重,又不失他个人独特的篆意古朴。我仿佛能从那些飞扬的笔触中,感受到他内心的波澜,体会到他对于书法艺术的深刻理解和不懈追求。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有