具体描述

基本信息

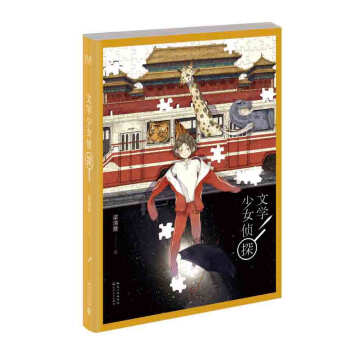

书名:文学少女侦探

定价:26.8元

作者:梁清散

出版社:长江文艺出版社

出版日期:2015-10-01

ISBN:9787535483287

字数:180000

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

梁清散是一位风格迥异的作者,他在创作中经常随心所欲,乐于挑战,不断尝试突破惯性思维的局限,擅长从特殊的角度来审视人们习以为常的事物。他的文辞有一种浓稠的艳丽,并兼具日系轻小说的幽默,让他在同类型作者中脱颖而出。在《文学少女侦探》这本书里,梁清散把他怪异的创作特质展现得淋漓尽致。《文学少女侦探》是一部“京味”轻小说。是故都的秋,是陶然亭的雪,是钟鼓楼的神兽,是银锭桥的夕阳,是天桥的把式,是琉璃厂的书肆。文豪笔下的世界具象展开,谜团也随之接踵而来。小说的文本中更是蕴藏了许多或深或浅的文学典故,让读者在阅读过程中多了一层发现和解密的乐趣。

内容提要

伞叔,是个三十出头的新晋美大叔。由于他是土生土长的北京人,所以经常怀念北京逝去的风土人情算是他的一个特点,而另一个特点则来源于“类伞症”,它的病状就是存在感极低,让人难以感觉到该患者的存在。而伞叔偏偏是伞类症的重症患者。但伞叔并不寂寞,他的身边有高深莫测的社会精英邱倪,还有把伞叔家当自己后花园的美少女刘苏。而伞叔其实有一个秘密身份:他是一个叫作“文学乐园”的神奇空间管理员。在这个空间中,管理员可以借由有历史价值的原物来还原小说中的真实场景。但他首先要做的是收集有历史价值的“原物”,而这一鬼鬼祟祟的举动被刘苏看在眼里。美少女侦探对伞叔的怪异举止进行了推理,事实却让她跌破眼镜——伞叔、刘苏还有邱倪开始了帝都奇异之旅。

目录

作者介绍

梁清散,上海世文化发展有限公司签约作者。幻想小说作者、华人科幻作家协会会员、科幻文学研究者。作品有《游日本记》《三季一生》《眼魔》等,多篇作品入选多部科幻精选集。《晚清科幻研究论文》及《中国近代科幻小说书目》于《科幻文学论纲》(吴岩 著)中出版。曾获得全球华语科幻星云奖网络原创金奖。他的作品具有日系私小说的沉郁和华丽,又具有日式青春小说的欢快和冷幽默。

文摘

章

伞叔与砖

(1)

伞叔,假若只看长相,头发微长但不邋遢,喜欢穿件衬衫,却从没穿出一点正式的样子。瘦瘦高高,总是优哉游哉的,倒也有几分精神,但一切的前提条件是要真的能注意到他的长相。何出此言?因为伞叔不小心就患了个似乎无药可治却又不关痛痒的病症,病症名为“类伞症”。

所谓“类伞症”,顾名思义,患此病者就像一把雨伞一样悲催,下雨时找来挡雨,雨停后甩手就会被忘掉,甚至被丢在各种场所却无人有心有意注意到它。人患了此病,也是如此,而病症严重时,甚至迎面走来的人撞到患者身上,都会觉得莫名其妙,不知发生了什么把自己阻拦在马路中央,而且还挺疼。再说简单点就是,伞叔这个人是那种随时随地会被人无视的人。

但好像伞叔对此并不是非常在意。

“无所谓呀,这样还落个清净,你不觉得吗?”他总是会这样,有一搭无一搭地说上一句。

哦?要问这是他在和谁说话?不瞒您说,还真是有个人在听他说话。这个人虽然不是每天都来,但也算是有空便到伞叔的小破屋子里来坐坐,而且还是个姑娘,姑娘的名字叫刘苏。

刘苏是个还在上高中的女孩,只不过现在的女孩都看上去更成熟些,总觉得像是二十出头的大学生了。她平时喜欢穿各式可爱的圆领衬衫,虽然裤子总要穿校服,那种统一款式毫无设计感的运动裤,但穿在她腿上再配上衬衫和利落的短发,仍是别有一番韵味。

据说刘苏在学校也是位相当受欢迎的女孩,无论是班里的男生还是男老师,似乎都会对她有几分不太相同的说不清道不明的照顾。然而,她却更喜欢跑到伞叔这里来玩,虽然伞叔从来没有顺着她说过什么像样的话。特别是关于她的名字,伞叔永远是“起酥”“蝴蝶酥”“桃酥”的随便乱叫,反正不叫她“流苏”。

“苹果酥,别一来就只是刷网页。”

伞叔又开始胡乱叫着她的名字,只不过她对此毫不在意,因为她知道这回能吃上的是伞叔做给她吃的苹果酥。

她抬头张望在厨房里的伞叔的背影,却看不出个所以然。她只好从沙发上跳下,推开屋门,小心迈步走到院子里去看。刚刚出了屋就闻到一种酸臭味道隐隐弥漫。幸好这股酸臭并不刺鼻,甚至反倒有点……声音都能听到了,用文火熬着什么浓汤微微地冒着小泡的声音。

“什么呀那是?说好的苹果酥呢?”刘苏探头进厨房,果然酸臭味的源头就是这里。

“苹果酥?什么时候说过要做苹果酥?”

刘苏发现了,咬牙瞪着伞叔,伞叔装傻却又不怀好意地笑着回头看自己。不想就此败下,用拇指抠了抠食指指尖上刚刚起来的一点点死皮,刚要发起一轮攻击,被眼疾手快地塞给她一个小碟子的伞叔化解了。

“就在烤箱里呢,里面还加了不少花生碎,闻见香味没?”

只有酸臭味好吗……

“刚刚烤好,我还没腾出手来拿。正好,你自己拿着吃去吧。别烫着就行。”

刘苏撇嘴却没去取,仍旧望着现在炉子上的锅。

“现在火上的那是……”味道的确奇怪。

“豆汁呀。”

“豆汁?”

“小时候没喝过?”

刘苏摇摇头。

“那估计你接受不了,没事,本来也不是熬给你喝的。”伞叔一边说着一边用汤勺在锅里的灰绿色汤汁中缓慢搅拌,而后微微低下头,向厨房外面看,这是在看被屋檐遮挡住的天色。

“马上就好了,趁着天还没黑,赶紧熬好了就去试试。”

伞叔所说的“去试试”的地方,刘苏自然知道是哪里。不过,即便感觉已经习以为常,但依然不能忘记次被伞叔带去时所感受到的难以接受的震惊。

……

序言

用户评价

说实话,一开始是被《文学少女侦探》这个书名吸引的,觉得有点意思,带着一丝好奇心翻开了第一页。但让我完全沉迷其中的,是作者在叙事节奏上的老练和对悬念设置的精妙。她并没有一开始就抛出一个惊天大案,而是循序渐进,一点点地揭开事件的面纱。每一个案件都像是一个精心雕琢的盒子,里面装着错综复杂的人物关系、扑朔迷离的线索,以及隐藏在表象之下的真实动机。作者非常善于运用“留白”的艺术,她不会一次性将所有信息倾泻而出,而是巧妙地在关键节点制造疑问,让你迫不及待地想知道接下来会发生什么。有时候,一段看似无关紧要的对话,或是一个不起眼的细节,都可能在之后的章节里成为解开谜团的关键。这种“伏笔”式的写作手法,让我在阅读过程中时刻保持高度的警惕和思考,生怕错过任何一个可能被忽略的线索。而且,她对案发现场的描绘也十分到位,无论是阴暗潮湿的老宅,还是人声鼎沸的市集,都仿佛跃然纸上,营造出浓厚的氛围感。这种氛围感对于烘托案件的诡异和紧张起到了至关重要的作用。我也很欣赏作者在案件收尾时处理的干净利落,没有拖泥带水,给读者一个清晰而令人信服的结局,同时也留下了些许值得回味的思考空间。

评分读《文学少女侦探》,最让我印象深刻的,是它所营造的“氛围感”。这是一种混合了知性、浪漫与一丝淡淡忧伤的独特氛围。作者在描写案发现场时,不仅仅是记录事实,更是融入了自己的情感和对环境的细腻观察。无论是阴雨绵绵的午後,还是月光皎洁的夜晚,每一个场景都仿佛被赋予了生命,与案件的走向和人物的心境紧密相连。我尤其喜欢作者对“文学少女”内心世界的描绘,她的孤独、她的敏感、她对美的追求,都通过文字得到了淋漓尽致的展现。这种内心情感的铺陈,让读者能够更深入地理解她的行为和判断。有时候,她对某一个意象的感悟,或者对某一首诗的解读,都能成为破案的关键,这种将抽象的情感转化为具体线索的写法,真是太妙了。而且,书中充斥着各种文学作品的引用和对艺术的探讨,这让整个故事充满了人文的光辉,仿佛置身于一个充满智慧和美学的空间。阅读的过程,更像是在品味一杯陈年的红酒,每一口都能品出不同的滋味。

评分让我最感到惊喜的,莫过于《文学少女侦探》在案件设计上的“不落俗套”。很多推理小说,往往会陷入一些套路化的陷阱,比如简单的“谁是凶手”的游戏,或者过于依赖血腥场面来制造刺激。但这本书完全避开了这些,它更注重于案件背后的逻辑和心理博弈。我喜欢作者在设计案件时,所展现出的那种“蝴蝶效应”的思维。一个看似微不足道的导火索,却能引发一连串的事件,最终导致一场悲剧的发生。这种对因果关系的精妙把握,让整个故事显得格外真实和发人深省。而且,书中并没有出现那种“神乎其神”的完美犯罪,每一个案件,无论是凶手的动机还是作案手法,都能够在现实生活中找到一定的逻辑支撑。这种“接地气”的设定,反而增加了故事的真实感和代入感。我尤其欣赏作者在处理那些涉及伦理道德困境的案件时,所表现出的那种深刻的思考。她并没有简单地给出一个非黑即白的答案,而是引导读者去思考,去体会其中的复杂性。这种对人性和社会的深刻反思,让这本书不仅仅停留在娱乐层面,更具有一定的现实意义。

评分啊,终于把《文学少女侦探》这套书给啃完了,感觉像是经历了一场漫长又精彩的脑力旅行。我得说,作者在构建这个“文学少女”的形象上,真是下了血本。她不是那种传统意义上的、穿着侦探风衣、叼着烟斗的硬汉型侦探,也不是那种依靠精密仪器和科学分析的冷峻专家。她更像是从书页里走出来的,带着一股淡淡的墨香,言谈举止间总能引经据典,将古今中外的文学作品巧妙地融入到案件的推理之中。初读时,我还有点担心这种设定会不会过于“小资”或者“不接地气”,但随着情节的深入,我发现这种独特的视角恰恰是本书最大的亮点。她看待世界的方式,分析人性弱点的方式,都因为饱读诗书而显得格外深刻和细致。比如,在某一个案件中,她通过对一段莎士比亚十四行诗的解读,竟然就点破了嫌疑人动机的关键之处,让我拍案叫绝。这种将文学素养转化为破案利器的设定,既新颖又极富感染力,让人不得不佩服作者的才华。而且,她的“文学少女”属性并非空洞的装饰,而是与她的成长、她的情感息息相关。她因为对某些文学作品的热爱而对特定的人物产生共鸣,又因为对另一些文学作品的理解而洞察到隐藏的恶意。这种将内心世界与外部事件巧妙结合的写法,使得人物形象更加立体饱满,也让整个故事充满了人文关怀。我特别喜欢她偶尔流露出的那种对人性复杂性的无奈和悲悯,这让她不仅仅是一个聪明的侦探,更是一个有血有肉、有情感的普通人。

评分我得说,《文学少女侦探》系列的书,我几乎是爱不释手。作者在人物塑造上的功力,尤其是在“文学少女”这个主角身上,简直达到了炉火纯青的地步。她不是那种“万能”的天才侦探,她的智慧并非凭空而来,而是建立在她深厚的文学功底和敏锐的观察力之上。我喜欢她时不时地引用诗句,或者从某个文学作品的桥段中联想到案件的真相,这种将知识与现实巧妙结合的方式,让我觉得耳目一新。而且,她对待案件的态度,也并非冷冰冰的逻辑分析,而是常常带有一种人性的关怀和理解。我常常在她分析罪犯动机时,感受到她内心深处的复杂情感,有对罪恶的谴责,也有对不幸遭遇的同情。这种矛盾而真实的情感流露,让“文学少女”这个角色更加立体和惹人喜爱。我也很欣赏作者在描写她与周围人物互动时的细节,那些对话,那些眼神,都充满了生活的气息,让整个故事显得更加生动有趣。

评分我必须承认,《文学少女侦探》系列在我最近读过的推理小说中,算得上是一股清流。它并没有沉溺于血腥暴力或者过于黑暗的元素,而是将更多的笔墨放在了人性、情感以及知识的力量上。我特别欣赏书中对人物内心世界的细腻刻画,每一个角色,无论是主角还是配角,似乎都有着自己的故事和挣扎。作者没有简单地将他们脸谱化,而是通过他们的一言一行,他们的选择,甚至是他们的犹豫,来展现人性的多面性。当读者看到一个看似无辜的人因为某种原因而走向极端,或者一个被认为是罪犯的人背后有着令人同情的经历时,你会感到一种复杂的情感涌上心头。这种对人性的深刻洞察,让整个故事不仅仅是一个解谜的过程,更是一次对生命和情感的探索。我尤其喜欢“文学少女”在处理一些涉及情感纠葛的案件时,表现出的那种冷静与温柔并存的特质。她既能理性地分析事情的来龙去脉,又能 empathize(感同身受)于当事人的痛苦,并尝试以一种更人道的方式去解决问题。这种处理方式,让我想到了很多经典文学作品中那些充满智慧和同情心的女性角色,仿佛是从那些故事中走出来一般。

评分我不得不说,《文学少女侦探》系列带给我的,是一种非常独特的“沉浸式”阅读体验。作者的文字功底非常扎实,她能够用极其细腻的笔触,将每一个场景,每一个人物,都描绘得栩栩如生。我常常在阅读时,会感觉自己仿佛置身于案发现场,亲眼目睹着事件的发生,或者与“文学少女”一同在书本的海洋中寻找线索。她对语言的运用,尤其是对文学作品的引用和解读,更是让我惊叹不已。她能够从一句简短的诗歌中,发掘出隐藏的深意,从而点破案情的关键。这种将文学的意境与推理的逻辑巧妙融合的写法,是我在其他书中很少见到的。而且,我喜欢作者在处理案件时,所展现出的那种“循序渐进”的节奏感。她不会一开始就抛出所有的线索,而是像剥洋葱一样,一层层地揭开真相,让读者在紧张刺激中,不断地猜测和思考。这种“抽丝剥茧”的叙事方式,让我欲罢不能。

评分在我看来,《文学少女侦探》最大的魅力之一,就在于其“反套路”的推理模式。它不像很多传统的侦探小说,上来就抛出一个复杂至极的谜团,然后让主角一步步地去解开。这本书的节奏更加舒缓,更注重于对人物的塑造和对情感的挖掘。我喜欢作者在处理案件时,那种“润物细无声”的手法。她不会强行将线索塞给读者,而是让线索自然地浮现,让读者在不知不觉中参与到推理的过程中。这种“水到渠成”的体验,让我觉得非常有成就感。我尤其欣赏书中对“女性视角”的运用,很多案件的切入点,或者对动机的解读,都带有着一种细腻而独特的女性洞察力。这让我想到了很多经典的女性作家,她们总能以一种极其敏锐的笔触,去触碰人性中最柔软也最隐秘的部分。《文学少女侦探》在这方面做得非常出色,它通过“文学少女”的眼睛,展现了世界的多彩与复杂,以及隐藏在平静表面下的暗流涌动。

评分《文学少女侦探》这套书,对我来说,不仅仅是阅读,更像是一种“精神的滋养”。我特别欣赏作者在书中对“知识的力量”的强调。她让读者看到,那些看似“不实用”的文学知识,在关键时刻,竟然能成为解开谜团的钥匙。这颠覆了我之前对推理小说的一些刻板印象,以为推理就一定是对科学技术的依赖。这本书告诉我,人心的复杂和隐藏在语言文字中的奥秘,同样是侦破案件的重要依据。我喜欢作者在描写“文学少女”如何运用文学知识进行推理时,那种自信而又充满智慧的姿态。她不是在炫耀,而是在用自己所热爱的东西,去探索真相,去帮助那些需要帮助的人。这种将个人爱好与社会责任感完美结合的写法,让我觉得非常励志。同时,书中对一些社会问题的探讨,虽然点到即止,但却发人深省,让我在享受阅读乐趣的同时,也能对现实社会有更深刻的认识。

评分坦白说,我是被《文学少女侦探》中那种独特的“文化气息”给吸引的。这本书的魅力,很大程度上源于它将文学与推理巧妙地融合在一起。作者在书中大量的引用和解读文学作品,这些并非简单的“堆砌”,而是真正地为推理提供了新的视角和线索。我常常在阅读过程中,会因为书中对某个诗歌、小说片段的引用而停下来,思考作者想要表达的深层含义。有时候,一个隐藏在诗歌中的意象,一个小说人物的行为模式,竟然能直接指向真凶的动机或者作案手法,这种惊喜感是其他很多推理小说所无法给予的。我尤其喜欢作者处理那些涉及历史事件或艺术品鉴赏的案件,她总能将相关的知识点融入其中,让读者在享受阅读乐趣的同时,也能获得一定的知识拓展。这让我想到了很多经典的侦探小说,比如福尔摩斯对于化学和解剖学的知识运用,但《文学少女侦探》在这里做得更加“文艺”和“人文”。她并不是单纯地展示知识,而是通过知识来解读人心,洞察人性。这种将知识、文学与推理完美结合的写法,让这本书不仅仅是一部消遣读物,更是一本值得反复品味的书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有