具体描述

【基本信息】

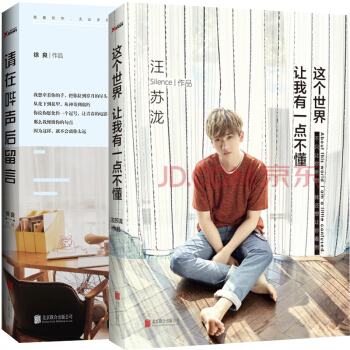

书名:请在哔声后留言+这个世界让我有一点不懂

作者:徐良

出版社:北京联合出版公司

书号:9787550272477

开本:32

定价:91.80元

【编辑推荐】

音乐圈会写故事的人

一本让所有面无表情的人都为之动容的书

2016年佳情感故事集

你想哭还是想笑,随便打开一篇就可以

1.一本让所有面无表情的人看了都会为之动容的书。

2.全书四色印刷,多张精美图片,精致内外双封,随书附赠5张精美

卡片。

3.国内一线平面设计师亲自操刀装帧设计。

4.19个故事,全来自作者自己和他身边的朋友,真实有力,能让你哭的掉泪,笑出腹肌。

徐良说:

幸福是一条单行道,不需要改道与停留,只管迈出傻气的

步子就好。

信号灯迟早会变成绿色,拥堵迟早会变得畅通,

如果是早晚高峰,那就再等等。

【内容简介】

一本让所有面无表情的人都为之动容的故事。

真实的故事犹如暖箭穿心,虽不冷,却让人心疼。

书中记录20个故事,是徐良这些年的情感游历,以及他和身边朋友的,有关爱和温暖的故事,不是花前月下你侬我侬,不是鸡汤文艺,这里有的,是一场又一场活出自我的ji致情感。

或执于你梦,或坦然放手。

给所有心怀初的人们真诚的爱意。

【作者简介】

徐良

内地男歌手、作词人、作曲人、音乐制作人,新锐作家。

连续获得三届内地具人气校园男歌手奖。

一个喜欢躲起来悄悄写故事的人。

汪苏泷

内地人气男歌手,音乐人,26岁。

大学期间将自己的作品发表于各大音乐网站,并获得多个音乐排行榜首位。从而被唱片公司发掘,签约成为职业歌手。发行专辑《慢慢懂》《万有引力》《小星星》《登陆计划》。

2015年为电视剧《花千骨》创作主题曲《年轮》,从此邀约不断,获奖无数。

用户评价

我个人非常欣赏作者在叙事中对“界限感”的探索。他似乎在不断地试探着公众人物与私人生活之间的那条隐形界限,时而退后一步,保持距离,让读者自行揣摩;时而又向前一步,坦诚相待,但即便是最坦诚的部分,也依然包裹着一层审慎的自我保护。这种游走在边缘的状态,非常真实地反映了处于聚光灯下的人所面临的内在冲突。整本书的氛围是内敛而深沉的,它没有试图去讨好任何人,更没有刻意营造戏剧冲突,一切都自然而然地发生,却又处处透露着精心设计的痕迹。这种看似矛盾的统一,正是这本书最大的魅力所在。它像是一面镜子,映照出我们每个人在努力适应这个快速变化的世界时,内心深处对于“真实自我”的坚守与妥协。它提供了一种安静的力量,而非喧嚣的鼓动。

评分这两册书的装帧设计,尤其是内页的留白处理,也给我留下了深刻的印象。它没有过度拥挤的信息,而是留出了足够的空间让读者去呼吸、去消化刚刚读过的内容。这种设计上的“留白”,巧妙地呼应了书名中“不懂”的那一部分——即那些无法言说、只能意会的内在空间。我注意到,在描述一些至关重要的转折点时,作者采用了大量的场景转换和视角切换,这使得叙事节奏富有变化,避免了沉闷感。更难能可贵的是,书中对于“坚持”这件事的探讨,并非是那种空洞的口号式鼓励,而是深入到具体行动和无数次自我怀疑的泥泞之中。它展现了成功背后的漫长“无名期”,那段不被关注、不被理解的日子,是如何塑造了一个人的韧性。读完之后,会有一种被“理解”的慰藉感,仿佛在人海茫茫中,终于找到了一个频率相近的灵魂在低语。

评分这本厚实的两册装,光是捧在手里就能感受到一种沉甸甸的分量,仿佛里面装载的不仅仅是文字,更是某些年代的集体记忆和个人的心路历程。我之所以选择它,纯粹是因为封面设计上那种低调却又暗含深意的留白,让人忍不住想一探究竟。初翻开,扑面而来的是一种老派的排版风格,字体选择带着一种略微粗粝的质感,仿佛每一个字都是用心雕琢出来的,而不是冰冷的印刷品。那些关于成长、关于迷茫的描述,虽然我未曾经历过完全相同的境遇,但字里行间流淌出的那种对自我身份的探寻,却能引起一种奇妙的共鸣。特别是那些对日常琐事的细致捕捉,比如某个雨天的光线,或者某次深夜的独自徘徊,这些细节的处理,让整本书读起来像是一部慢镜头下的生活纪录片,节奏舒缓,但后劲十足,让人在平凡的叙述中品味出不平凡的人生况味。那种试图理解周遭环境,却又时常感到格格不入的疏离感,描绘得极其到位,让人不禁反思自己与这个世界的相处模式。

评分这本书的语言风格,初看可能略显晦涩,因为它并不追求华丽的辞藻堆砌,反而偏爱使用一种近乎哲思的、简短有力的句子来表达复杂的内心世界。这种克制反而形成了一种强大的张力,使得那些爆发点显得尤为震撼。我感觉作者在文字的选择上非常谨慎,每一个词语似乎都经过了反复的掂量,以求达到最精准的情感传达。这种写作手法,对于习惯了快节奏、直白表达的现代读者来说,可能需要静下心来细细咀嚼。它不是那种可以在通勤路上轻松翻阅的读物,它更适合在一个安静的午后,配上一杯热茶,让思绪跟随文字缓缓沉淀。其中一些关于时间流逝和个体价值的探讨,触及到了现代社会中普遍存在的焦虑,用一种近乎诗意的语言,将这种焦虑具象化,让人在阅读时产生强烈的代入感,仿佛作者正在低声对你倾诉他最隐秘的思绪。

评分坦白说,拿到书的时候,我并没有对内容抱有太高的期待,毕竟市面上同类型的“记录”太多了,大多是流水账式的记录,缺乏深度和穿透力。然而,这本书的叙事结构却展现出一种令人惊喜的跳跃性,它不像传统传记那样线性叙事,反倒更像是一组被打乱的、但又精心编排的记忆碎片。读者需要自己去拼凑出那个完整的故事脉络,这种“主动参与”的过程极大地增强了阅读的沉浸感。书中对某些特定场景的心理刻画,尤其是在面对重大抉择时的那种内心的拉扯和权衡,写得极其细腻且真实,完全没有美化或戏剧化的痕迹。它更像是在坦诚地剖析“为什么是现在这个我”,而不是在炫耀“我做成了什么”。我特别欣赏作者在叙事中偶尔出现的自嘲,那种带着苦涩笑意的反思,让角色的形象瞬间立体丰满起来,不再是高高在上的偶像面孔,而是一个活生生的、会犯错、会困惑的普通人。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有