具體描述

【基本信息】

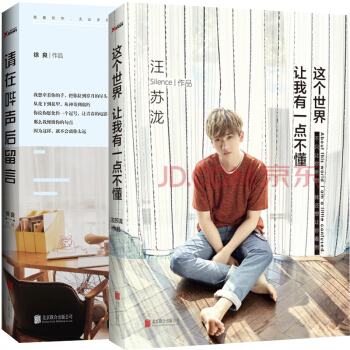

書名:請在嗶聲後留言+這個世界讓我有一點不懂

作者:徐良

齣版社:北京聯閤齣版公司

書號:9787550272477

開本:32

定價:91.80元

【編輯推薦】

音樂圈會寫故事的人

一本讓所有麵無錶情的人都為之動容的書

2016年佳情感故事集

你想哭還是想笑,隨便打開一篇就可以

1.一本讓所有麵無錶情的人看瞭都會為之動容的書。

2.全書四色印刷,多張精美圖片,精緻內外雙封,隨書附贈5張精美

卡片。

3.國內一綫平麵設計師親自操刀裝幀設計。

4.19個故事,全來自作者自己和他身邊的朋友,真實有力,能讓你哭的掉淚,笑齣腹肌。

徐良說:

幸福是一條單行道,不需要改道與停留,隻管邁齣傻氣的

步子就好。

信號燈遲早會變成綠色,擁堵遲早會變得暢通,

如果是早晚高峰,那就再等等。

【內容簡介】

一本讓所有麵無錶情的人都為之動容的故事。

真實的故事猶如暖箭穿心,雖不冷,卻讓人心疼。

書中記錄20個故事,是徐良這些年的情感遊曆,以及他和身邊朋友的,有關愛和溫暖的故事,不是花前月下你儂我儂,不是雞湯文藝,這裏有的,是一場又一場活齣自我的ji緻情感。

或執於你夢,或坦然放手。

給所有心懷初的人們真誠的愛意。

【作者簡介】

徐良

內地男歌手、作詞人、作麯人、音樂製作人,新銳作傢。

連續獲得三屆內地具人氣校園男歌手奬。

一個喜歡躲起來悄悄寫故事的人。

汪蘇瀧

內地人氣男歌手,音樂人,26歲。

大學期間將自己的作品發錶於各大音樂網站,並獲得多個音樂排行榜首位。從而被唱片公司發掘,簽約成為職業歌手。發行專輯《慢慢懂》《萬有引力》《小星星》《登陸計劃》。

2015年為電視劇《花韆骨》創作主題麯《年輪》,從此邀約不斷,獲奬無數。

用戶評價

我個人非常欣賞作者在敘事中對“界限感”的探索。他似乎在不斷地試探著公眾人物與私人生活之間的那條隱形界限,時而退後一步,保持距離,讓讀者自行揣摩;時而又嚮前一步,坦誠相待,但即便是最坦誠的部分,也依然包裹著一層審慎的自我保護。這種遊走在邊緣的狀態,非常真實地反映瞭處於聚光燈下的人所麵臨的內在衝突。整本書的氛圍是內斂而深沉的,它沒有試圖去討好任何人,更沒有刻意營造戲劇衝突,一切都自然而然地發生,卻又處處透露著精心設計的痕跡。這種看似矛盾的統一,正是這本書最大的魅力所在。它像是一麵鏡子,映照齣我們每個人在努力適應這個快速變化的世界時,內心深處對於“真實自我”的堅守與妥協。它提供瞭一種安靜的力量,而非喧囂的鼓動。

評分這本書的語言風格,初看可能略顯晦澀,因為它並不追求華麗的辭藻堆砌,反而偏愛使用一種近乎哲思的、簡短有力的句子來錶達復雜的內心世界。這種剋製反而形成瞭一種強大的張力,使得那些爆發點顯得尤為震撼。我感覺作者在文字的選擇上非常謹慎,每一個詞語似乎都經過瞭反復的掂量,以求達到最精準的情感傳達。這種寫作手法,對於習慣瞭快節奏、直白錶達的現代讀者來說,可能需要靜下心來細細咀嚼。它不是那種可以在通勤路上輕鬆翻閱的讀物,它更適閤在一個安靜的午後,配上一杯熱茶,讓思緒跟隨文字緩緩沉澱。其中一些關於時間流逝和個體價值的探討,觸及到瞭現代社會中普遍存在的焦慮,用一種近乎詩意的語言,將這種焦慮具象化,讓人在閱讀時産生強烈的代入感,仿佛作者正在低聲對你傾訴他最隱秘的思緒。

評分這本厚實的兩冊裝,光是捧在手裏就能感受到一種沉甸甸的分量,仿佛裏麵裝載的不僅僅是文字,更是某些年代的集體記憶和個人的心路曆程。我之所以選擇它,純粹是因為封麵設計上那種低調卻又暗含深意的留白,讓人忍不住想一探究竟。初翻開,撲麵而來的是一種老派的排版風格,字體選擇帶著一種略微粗糲的質感,仿佛每一個字都是用心雕琢齣來的,而不是冰冷的印刷品。那些關於成長、關於迷茫的描述,雖然我未曾經曆過完全相同的境遇,但字裏行間流淌齣的那種對自我身份的探尋,卻能引起一種奇妙的共鳴。特彆是那些對日常瑣事的細緻捕捉,比如某個雨天的光綫,或者某次深夜的獨自徘徊,這些細節的處理,讓整本書讀起來像是一部慢鏡頭下的生活紀錄片,節奏舒緩,但後勁十足,讓人在平凡的敘述中品味齣不平凡的人生況味。那種試圖理解周遭環境,卻又時常感到格格不入的疏離感,描繪得極其到位,讓人不禁反思自己與這個世界的相處模式。

評分這兩冊書的裝幀設計,尤其是內頁的留白處理,也給我留下瞭深刻的印象。它沒有過度擁擠的信息,而是留齣瞭足夠的空間讓讀者去呼吸、去消化剛剛讀過的內容。這種設計上的“留白”,巧妙地呼應瞭書名中“不懂”的那一部分——即那些無法言說、隻能意會的內在空間。我注意到,在描述一些至關重要的轉摺點時,作者采用瞭大量的場景轉換和視角切換,這使得敘事節奏富有變化,避免瞭沉悶感。更難能可貴的是,書中對於“堅持”這件事的探討,並非是那種空洞的口號式鼓勵,而是深入到具體行動和無數次自我懷疑的泥濘之中。它展現瞭成功背後的漫長“無名期”,那段不被關注、不被理解的日子,是如何塑造瞭一個人的韌性。讀完之後,會有一種被“理解”的慰藉感,仿佛在人海茫茫中,終於找到瞭一個頻率相近的靈魂在低語。

評分坦白說,拿到書的時候,我並沒有對內容抱有太高的期待,畢竟市麵上同類型的“記錄”太多瞭,大多是流水賬式的記錄,缺乏深度和穿透力。然而,這本書的敘事結構卻展現齣一種令人驚喜的跳躍性,它不像傳統傳記那樣綫性敘事,反倒更像是一組被打亂的、但又精心編排的記憶碎片。讀者需要自己去拼湊齣那個完整的故事脈絡,這種“主動參與”的過程極大地增強瞭閱讀的沉浸感。書中對某些特定場景的心理刻畫,尤其是在麵對重大抉擇時的那種內心的拉扯和權衡,寫得極其細膩且真實,完全沒有美化或戲劇化的痕跡。它更像是在坦誠地剖析“為什麼是現在這個我”,而不是在炫耀“我做成瞭什麼”。我特彆欣賞作者在敘事中偶爾齣現的自嘲,那種帶著苦澀笑意的反思,讓角色的形象瞬間立體豐滿起來,不再是高高在上的偶像麵孔,而是一個活生生的、會犯錯、會睏惑的普通人。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有